室內(nèi)配制混凝土單軸試驗全應力-應變曲線試驗研究

潘俊濤PAN Jun-tao;李爭容LI Zheng-rong

(①昆明理工大學國土資源工程學院,昆明650093;②中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設計研究院,昆明650051)

0 引言

混凝土是水、粗細骨料、水泥按照一定配合比例攪拌、凝固而成的混合料,經(jīng)硬化后形成具有堆聚結(jié)構(gòu)的復合材料,其中干燥狀態(tài)下變密度在2000kg/m3至2800kg/m3之間的混凝土屬于普通混凝土。

混凝土單軸受壓時的應力-應變曲線關(guān)系反映了混凝土的基本力學特性,是研究混凝土結(jié)構(gòu)的強度和變形的主要依據(jù)之一。在測定混凝土應力-應變?nèi)^程曲線的實驗中,試驗機的剛度和性能對實驗結(jié)果有很大的影響。在普通材料試驗機上進行試驗時,由于試驗機的剛度低于試件的剛度,應力達到峰值應力時,試件中的裂紋在極短的時間內(nèi)擴展和貫通,試驗機儲存的彈性能迅速釋放,且釋放的彈性能遠超過試件破壞所需要的能量,試件突然斷裂,因而在普通材料試驗機上無法獲得全應力-應變曲線峰值強度后下降部分的曲線[2]-[3]。

影響混凝土應力-應變?nèi)€測試結(jié)果的因素很多,不同研究者得到的測試結(jié)果差異很大,本文采用巖石伺服三軸壓力試驗機測定了室內(nèi)配制混凝土的全應力-應變曲線。

1 試驗設備和試驗方法

1.1 試件準備和試驗設備

試驗樣本(粗細骨料)取自云南某礦山支護工程所用材料,用42.5MPa的普通硅酸鹽水泥,水:水泥:砂比為0.9:2:1。配制混凝土,室內(nèi)人工攪拌、壓實,裝入15cm×15cm×15cm的鋼模中,待48小時之后,脫模并放入混凝土標準養(yǎng)護箱中養(yǎng)護至28d,溫度為20℃,相對濕度為99%,加工成高徑比約為2,直徑為50cm的圓柱形試件。

試驗采用TAW-2000微機控制巖石伺服三軸壓力試驗機,該試驗機具有國內(nèi)目前最先進的巖石試驗系統(tǒng)。利用此試驗機可以實現(xiàn)單軸條件下對混凝土進行加載和卸載試驗,得到混凝土的全應力-應變曲線,自動讀取試件任意時刻的強度、應力、應變值,因此采用伺服試驗機的測試方法較為簡單,試驗結(jié)果更為準確。

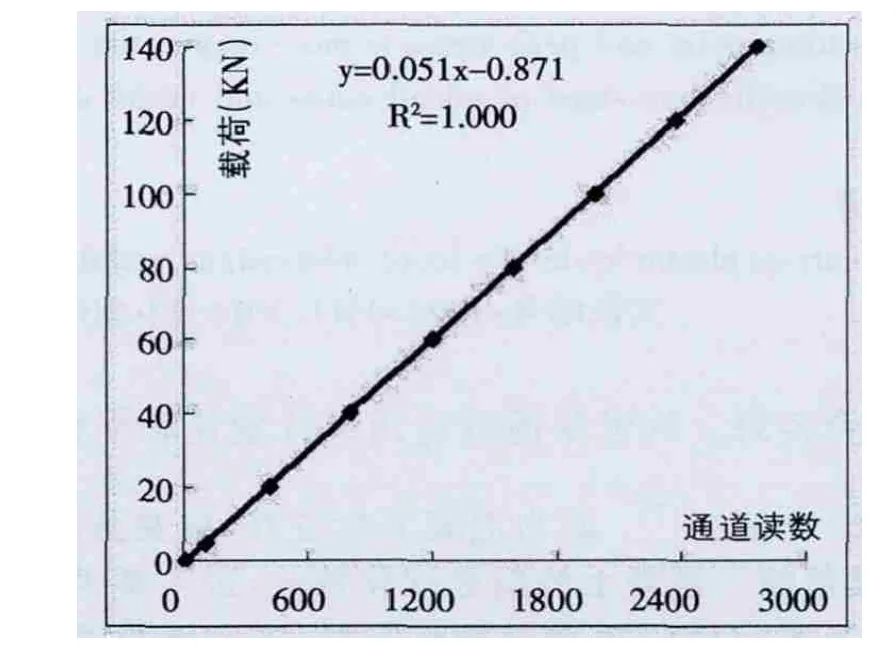

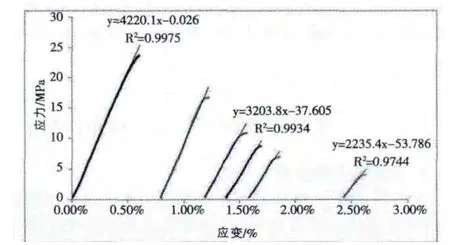

在實驗中,系統(tǒng)標定是一個相當重要的環(huán)節(jié)。標定是采用標準的計量儀器對所使用儀器的精度進行檢測是否符合標準。本文中試樣在單軸壓縮的條件下,采用50T載荷傳感器、DH3840動態(tài)電阻應變儀、TAW-2000微機控制電液伺服巖石三軸試驗機共同組成的測試系統(tǒng)對應力進行標定。試驗加載過程中,三軸試驗機預加載的數(shù)據(jù)經(jīng)電腦顯示為載荷,載荷傳感器傳出的數(shù)據(jù)通過動態(tài)電阻應變儀放大經(jīng)另一臺電腦顯示為通道讀數(shù)(通道3),放大倍數(shù)為1000,最后所測得的數(shù)據(jù)即為需標定的數(shù)據(jù)。采集后的數(shù)據(jù)經(jīng)線性回歸后,如圖1所示。

圖1 50T荷載傳感器荷載-機內(nèi)讀數(shù)標定

從圖1中可以看出,標定曲線的線性關(guān)系值R=1.000,該曲線具有良好的線性關(guān)系。線性回歸方程:y=0.051x-0.871,斜率為0.051,即標定常數(shù)。

方程式中,x—載荷傳感器所接通道的機內(nèi)讀數(shù);

y—表示試樣在三軸試驗機所承受的荷載,KN。

1.2 加載控制方式和加載速率

峰值強度前可采用載荷控制和應變控制兩種方式,根據(jù)前人的研究結(jié)果,在峰值強度80%以前,采用哪種控制對試驗結(jié)果影響都不大,在峰值強度80%以后用載荷控制時,試件會因試驗機儲存的彈性能過多且釋放迅速而突然破壞,不能得到峰值強度后完整的應力-應變曲線。采用應變控制時試驗所需時間較長,能夠得到較完整的峰后曲線,為控制試驗時間,試樣p7在峰值強度80%前采用載荷控制方式,加載速率為500N/s,峰值強度80%后試驗控制方式采用軸向應變速率0.005mm/min控制。試樣p2直接采用0.005mm/min的加載速率,卸載采用載荷控制方式,載荷卸載至0.5KN時重新以應變0.005mm/min的速率加載,如此循環(huán),直至試驗結(jié)束(本文約定再加載應力低于2MPa時認為試驗已經(jīng)結(jié)束)。試樣p1采用0.002mm/min的速率加載。

2 試驗結(jié)果及分析

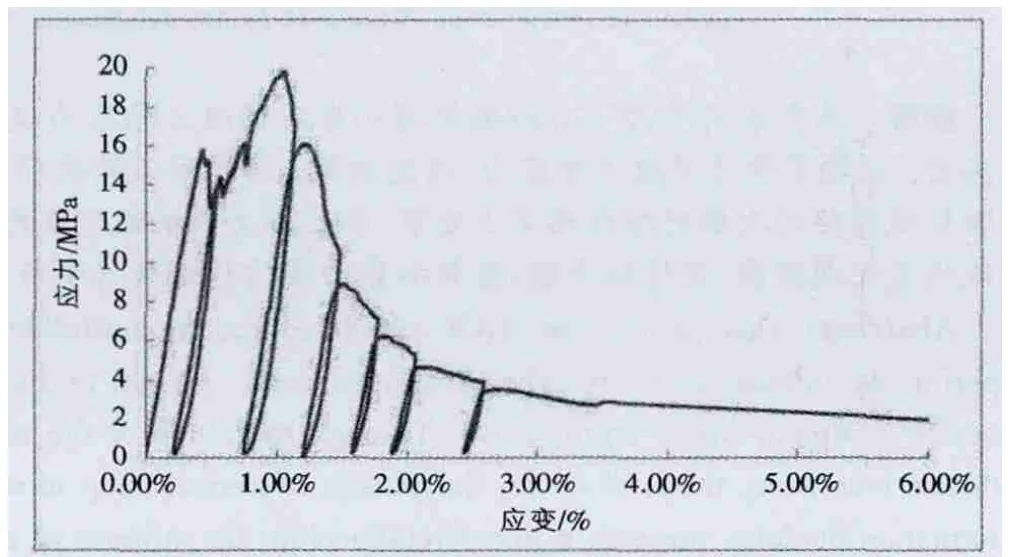

通過試驗獲得了普通混凝土的全應力-應變過程曲線,圖2和圖3是其中三個試樣的全應力-應變過程曲線,試樣p1進行了峰值前和峰值后加載和卸載的循環(huán)試驗。圖2和圖3中試樣應力接近峰值時,曲線均表現(xiàn)為強度隨應變的增加而突然降低,這時,發(fā)現(xiàn)試件上有肉眼能識別出來的軸向裂縫,這是因為試件內(nèi)有不連續(xù)的孔隙被壓密閉合。試件開始出現(xiàn)垂直于加載方向的拉伸破壞,接著在平行于加載方向的壓縮破壞和傾斜的剪切破壞,試件在破壞的時候往往不只是沿某一破壞面破壞,而是綜合的破壞,即同時存在拉伸、壓縮、剪切破壞,所以試件在碎裂的時候會出現(xiàn)許多的小塊。

圖2 試樣p1的循環(huán)加卸載全應力-應變曲線

圖3 試樣p7、p2的循環(huán)加卸載全應力-應變曲線

從圖2、3中從曲線中可以看出,試件在完全卸載后,曲線不會回到原點,即應力卸載到零的情況下應變也不會回到零,試件形成了殘余變形,而且此變形隨著循環(huán)加卸載次數(shù)的增多、加載應力的增大而增大。應力-應變曲線變得平緩,尤其是在應變3.0%以后,最終試件破碎,抗壓強度趨近與0。峰值前后循環(huán)加卸載的曲線相似,都會出現(xiàn)塑性滯回環(huán),且塑性滯回環(huán)隨著應變的增加而變小變窄,最后趨近于一條直線,塑性滯回環(huán)中的卸載模量同樣大于加載模量。這是因為混凝土試件在加卸載的過程中,外載荷的反復作用下裂紋不斷增加和擴展,抗壓能力逐漸減弱。混凝土應力-應變曲線表現(xiàn)出了比較明顯的非線性,整體上來說曲線斜率隨應力的增加而升高,且卸載斜率大于加載斜率,即卸載變形模量大于加載變形模量。

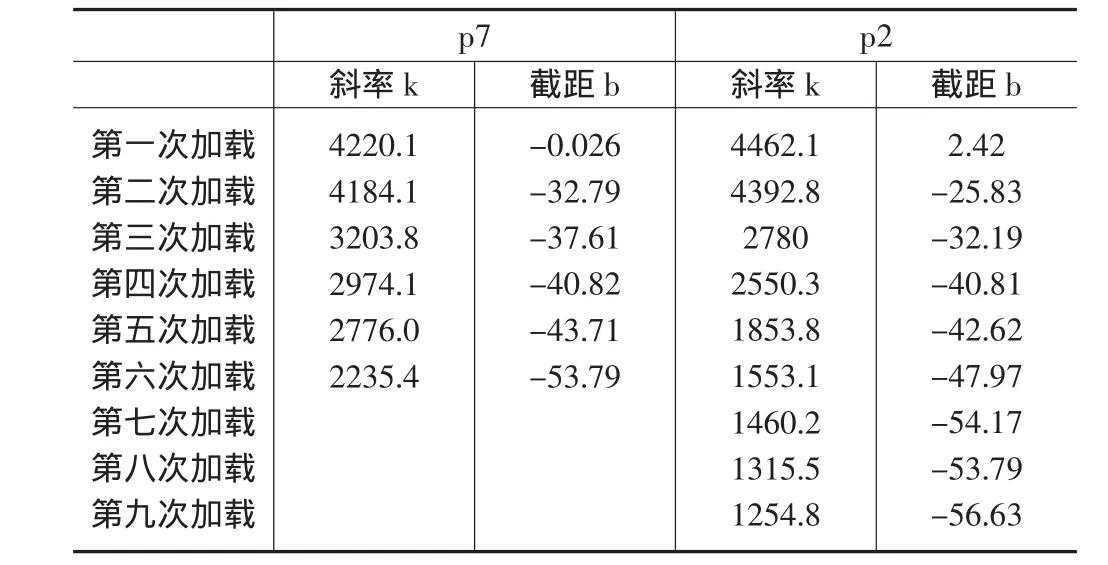

此外,峰值后的卸載點的應力和峰值應力差越小,重新加載的峰值后區(qū)特性曲線越接近初始變形曲線,峰后卸載點的應力和峰值應力差越大,峰后曲線的變化越明顯,變得越平緩,重新加載曲線的趨近線斜率與初始變形曲線的趨近線斜率相差越大,表1中,試樣p7第一次加載和最后一次加載的趨近線斜率相差達到1984.7MPa,試樣p2第一次加載和最后一次加載的趨近線斜率相差達到3207.3MPa。

在圖4、圖5中,把加載應力應變曲線的趨近線近似的看做是這一段加載過程中曲線的切線,則趨近線斜率就是試樣加載段的變形模量,圖7就是加載過程中變形模量和峰值應力后的卸載應力之間的關(guān)系,呈線性關(guān)系,峰值應力(就是峰值強度)過后,隨著變形的發(fā)展,加載應力隨之降低,卸載和再加載模量也逐漸變小,這就是彈塑性耦合,即隨著塑性變形的發(fā)展,巖石的彈性模量數(shù)值也發(fā)生改變(降低)。因為存在顯著的非線性,因此,計算后來的變形模量時,取哪一段來計算,結(jié)果是不一樣的。本文取上一卸載結(jié)束點至下一卸載段開始之間的加載段來計算變形模量。

表1 試樣p7、p2加卸載循環(huán)中加載段應力-應變曲線趨近線關(guān)系表

圖4 試樣p7加卸載循環(huán)中加載段應力-應變關(guān)系圖

圖5 試樣p2加卸載循環(huán)中加載段應力-應變關(guān)系圖

將表1中加載段斜率值線性回歸得到圖6以下回歸方程:

試樣p2線性回歸方程:

y=-423.3x+4485.7,R2=0.842,相關(guān)系數(shù) R=0.918;

試樣p7線性回歸方程:

y=-439.3x+4836.7,R2=0.949,相關(guān)系數(shù) R=0.974。

把試樣p2、p7的每個加載段的曲線對應的峰值應力后的卸載應力和斜率值關(guān)系做相關(guān)處理,得到圖7中的回歸方程:y=167.12x+1086.1,R2=9738,相關(guān)系數(shù) R=0.9868。

圖6 p2、p7加載斜率值回歸圖

圖7 試樣p2斜率值和峰值應力后的卸載應力之間的關(guān)系

這就說明加載應力和變形模量之間的關(guān)系相關(guān)性很好。

3 結(jié)論

采用TAW-2000微機控制巖石伺服三軸壓力試驗機可以獲得滿意的普通混凝土的全應力-應變曲線。并對以上試驗的分析,可歸納為以下結(jié)論:

①混凝土同巖石材料一樣,在循環(huán)加卸載條件下,加載和卸載曲線不重合,確實形成了一封閉的塑性滯回環(huán),且峰后塑性滯回環(huán)隨循環(huán)的次數(shù)的增加而變小變窄;

②峰值強度后卸載點的強度越低,峰值強度后區(qū)(曲線下降段部分)變化的趨勢越大,因此,在有沖擊地壓的巷道周圍或者是工程巖體中,在峰值后重復進行加載卸載,使其能量釋放,可以降低發(fā)生沖擊地壓的危險;

③隨著加卸載過程中卸載應力的降低,卸載和再加載模量也持續(xù)降低。

[1]過鎮(zhèn)海,張秀琴,張達成,王如琦.混凝土應力-應變?nèi)€的試驗研究[J].建筑結(jié)構(gòu)學報,1982,1:1-12.

[2]張德思.混凝土應力-應變?nèi)€的試驗研究[J].湖南大學學報,1982,9(4):58-72.

[3]孫國興.混凝土應力和應變?nèi)^程曲線及其破壞形態(tài)分析[J].水運工程,1983(03):32-35.

[4]蔣麗娜.混凝土在單軸受力時的應力-應變分析[J].廣西工學院學報,1995,6(2):18-24.

[5]熊耀清,姚謙峰.輕質(zhì)多孔混凝土受壓應力-應變?nèi)€試驗研究[J].四川建筑科學研究,2010(02):228-232.

[6]王少杰,劉福勝,段緒勝等.砂漿試樣單軸受壓應力-應變?nèi)€實驗研究[J].混凝土(預拌砂漿),2010,249(7):110-112.

[7]劉世華.混凝土全應力應變分析[J].沈陽大學學報,2000,12(4):25-27.

[8]王四巍,高丹盈,劉漢東.循環(huán)加卸載下塑性混凝土強度及變形特性[J].工業(yè)建筑,2009,39(5):92-95.