網絡聊天中語碼轉換的語用研究

張 帥

(山東大學 外國語學院,山東 濟南 250100)

語碼轉換(Code-switching),作為一種語言接觸現象,從20世紀70年代開始就一直受到國內外學者關注,成為多個學科領域的研究重點(Myers-Scotton,2006[1])。就語言學而言,語言學家多從社會語言學、句法學、心理語言學和會話分析等角度對語碼轉換所涉及的眾多因素這一語言現象進行了細致的研究和探討。語碼指人們用于交際的任何符號系統,可以是一種語言,也可以是一種方言、語體或語域(Wardhaugh,1998[2])。一般來說,語碼轉換指兩種(或多種)語言或方言成分的轉換,但是在實際應用中,語碼轉換、語碼混合(code-mixing)和語碼交替(code-alternation)出現混用,將句間語碼轉換和句內語碼混用區分開來有利于研究語法限制,但是在研究句間語碼轉換和句內語碼混用的交際功能時就沒有必要了(何自然、于國棟,2001[3])。基于此,本文所使用的“語碼轉換”包含句間語碼轉換和句內語碼混用,統指在言語交際中同一次會話中分屬不同語法體系(或子體系)的語言(或語言變體)交替使用的現象,例如:Bueno,in other wods,el flight [que sale de Chicago around three o’clock] (Spanish/English code-switching,Plaff,1976[4])。

一、語碼轉換的理論基礎

對語碼轉換的語言學研究主要是從下面四個角度:社會語言學、語法、心理語言學和會話分析。很多語言學家(Appeal & Muyken,1987[5]; Myser-Scotton,1983[6]; Cheshire &Gardner-Chloros,1998[7]; Gumperz,1982[8],etc.)試圖從社會語言學的角度通過探索社會因素(如種族、年齡和性別等)尋求語碼轉換隱含的社會動機,這些研究有一個共同的中心,即語言選擇如何反應權利和不平等,或者說如何成為某個社會集團成員的權利和義務的指針(Auer,1998[9])。語碼轉換的社會學研究的一個問題是它只能解釋語碼轉換發生的原因,而不能解釋為什么轉換會發生在某個特定位置上(Appeal & Muyken,1987[5]),基于此,許多語言學家(Clyne,1987[10]; Jacobson,1977[11]; Woolford,1983[12],etc. )從語法的角度研究語碼轉換,焦點集中在語碼轉換的語法限制,從語言結構來看,兩種語言之間的轉換并不是一種隨意的行為,而是一種由規則支配的行為(Azuma,1998[13])。語碼轉換的心理學研究旨在揭示雙語者在做出明顯的語碼轉換時大腦的活動狀態(Li,1996[14]),由于其研究本身的復雜性和困難度,與其他方向的研究相比,語碼轉換心理語言學方面的研究尚處于初級階段,研究成果也相對不足,其中比較有影響力的是Clyne (1987)[10]的激發理論(triggering)和省力原則(principle of least effort)。會話分析是當前語碼轉換研究中最精確、最系統的研究路向之一,因為它擁有最完善的理論框架和分析步驟(何自然、于國棟,2001[3])。通過研究社會行為,尤其是社會成員在日常交際中重復出現的序列結構,會話分析的研究方法在語言學、社會心理學和社會學之間建立了一座橋梁(Psathas,1995[15]),其中比較有代表性的是Auer,1984[16]; Milroy & Muysken,1995[17],Shin & Milroy,2000[18]; Li,2005[19]。例如,Auer(1998)[9]通過研究會話序列來分析語碼轉換的會話模式及語碼轉換的方向對構建會話的意義。

相比國外研究,國內的研究起步較晚,集中于書面語的語碼轉換,如黃國文(2001)[20]和于國棟(2001)[21]從語言使用和功能分析對報紙語料中的語碼轉換做出了探索,呂黛蓉等(2003)[22]從功能語言學角度對報紙文章中的語碼轉換做出了探討。近年來的研究開始從單純的書面語研究向書面語和口語研究同時并存的局面發展,如李楚城(2003)[23]對書面語和口語語料中香港粵語和英語的語碼轉換做出探討,王瑾等(2004)[24]從會話分析的角度研究語碼轉換,魏在江(2007)[25]對電子語篇中語碼轉換現象做出了分析,羅芳春、孫存志(2012)[26]對流行歌曲中的語碼轉換做出了語言學分析,但是從會話分析的角度對網絡聊天中語碼轉換的研究尚缺乏全面、系統的研究,本文選用QQ為語料收集工具(QQ用戶量大、受眾群體廣,是國內最流行的即時通訊工具),收集了筆者10個朋友2011-2012年的70篇聊天記錄,隨機選用了其中的50篇(除語音、視頻外)作為語料,共計30萬字,旨在探尋網絡聊天中語碼轉換的執行策略、語用功能和原因,這對于深入理解這一交際現象會有所幫助。

二、網絡聊天中語碼轉換的執行策略

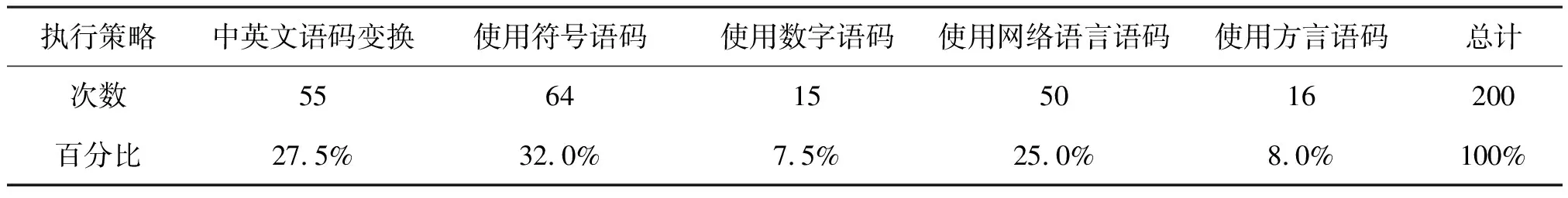

網絡語言是人們在網絡上使用的語言,是一種特殊的語言變體(魏在江,2007)[25]。周洪波(2001)[27]將網絡語言大致分為三類:與網絡有關的專業術語、與網絡有關的特別用語和網民在聊天室和BBS上的常用詞語。一般來說,廣義的網絡語言主要指與網絡有關的專業術語和特別用語,狹義的指在聊天室和網絡論壇中常用的詞語和符號,本文將采用狹義的理解。網絡聊天有不同于日常會話的特征,對網絡聊天中語碼轉換現象更是缺乏系統的研究。經過對語料的細致觀察和分析,網絡聊天中語碼轉換的實現主要是通過以下執行策略:中英文語碼變換、使用符號語碼、使用數字語碼、使用網絡語言語碼和使用方言語碼。經過對語料中這些策略的統計,現得出統計結果,見表1:

表1 網絡聊天中語碼轉換的執行策略使用情況

如上表所示,在網絡聊天中,使用符號語碼、中英文語碼變換和使用網絡語言語碼使用次數最多,分別是64次(占32.0%)、55次(占27.5%)和50次(25.0%),這說明語碼轉換的實現主要是通過這三個策略實現的,另外兩種策略即是用數字語碼和使用方言語碼使用次數也相對較高,分別是15次(占7.5%)和16次(占8.0%),這說明交際者在實現其交際目的而使用語碼轉換時也較常使用這兩種執行策略。對于這五種執行策略是如何在實際網絡聊天中實現語碼轉換的和這些策略使用背后的語用學解釋,我們將在下文中做出詳細的探討。

(一) 中英文語碼變換

中英文語碼轉換是網絡聊天中一種較為常見的方式,通常情況下,以漢語為主體語言,將英文語碼以插入式或者兩種語碼在同一個話輪或者相鄰語對中交替使用的方式來實現語碼轉換。例如1(2012-10-9,21:00:26- 21:10:45,中英文轉換):

(1)食指影人: 哎,我上不網了

(2)一塊錢的幸福: 怎么了,換個瀏覽器試試

(3)食指影人: 不行啊

(4)食指影人:→我都試了n次了

在上例中,食指影人在向一塊錢的幸福表明自己上不去網了,一塊錢的幸福基于自己能上網的事實,讓其換一個瀏覽器試試,食指影人立刻回復了不行,說明他已經這樣做過,這一點在其之后的話輪中得到印證,同時第3句本應是一個話輪轉換位置,但食指影人再一次搶得了話語權,接著陳述自己的做法以證明自己在上一句中的觀點。此句中的“n”是很多、無數的意思,這是以字母插入到主體語言的形式實現的語碼轉換。網絡聊天通常會打破了日常會話中A-B-A-B型的會話方式和一次只能有一個說話者的傳統會話模式,這是由網絡聊天的獨特目的即高效、快捷、有效的交流決定的。為了接近或實現其特定的交際目的,交際者會對語言進行順應,語碼轉換就是其中一種具體的交際策略。在對語料進行觀察和分析后發現,網絡聊天中的中英文語碼轉換通常插入式的形式,具體可分為字母或字母組合式插入、單詞式插入、詞組式插入和單句式插入,以語篇插入的形式不多,在一定程度上體現了網絡聊天語言的變異性和商討性特征。

(二) 使用符號語碼

不同于日常會話,網絡聊天的語體是書面語語體和口語語體相結合的產物,具有兩種的特征,這使得網絡聊天語篇更具視覺效果,而這種視覺性的取得主要是通過一些表達交際者含義的特殊字符和符號實現的,這里的符號語碼是指所有的字符、符號、表情和圖片等具備視覺的語碼。例如2(2012-12-15,23:04:20- 23:04:06-23:04:06,字符):

(1)薰衣草: 看我可憐兮兮的

(2)薰衣草: → :-{(難過)

(3)牽手,向幸福: 怎么了

上例中,薰衣草控制了兩次話語權,在表達完可憐后,緊接著發了個難過的表情,進一步等待引起對方回應,而這個表情被牽手,向幸福所理解,立刻他就問他“怎么了”,向其表示關心,這時就完成了“引起-回應”這個話輪結構,薰衣草也成功地完成了這一個話輪的交際目的。值得注意的是,在網絡聊天中使用的字符語碼,是所有使用網絡聊天的交際者所認可并且可以立刻認出,這是網絡聊天交際者(網民)經過長時間的對語言單位和符號的商討并按照一定的標準、遵循一定原則制定出來一種被所有網民所廣泛認可的語碼,這也體現了語言的變異性特征,同時對語碼進行商討性的選擇也是一種順應的結果,是基于交際過程中產生的需求和交際目的實現的。

(三) 使用數字語碼

在字符語碼之外,另外一種值得指出的是數字語碼,它指在網絡聊天中出于其特定交際目的的需要,阿拉伯數字被賦予特殊的含義,而這種含義也是被廣為接受的。例如3 (2012-06-19,23:15:30- 23:17:07,數字語碼):

(1)藍靈女: 我睡覺去了

(2) Emma: 恩好

(3)藍靈女: →886

(4)Emma: 拜拜

上例中,886是“拜拜嘍”的諧音,而這是被交際雙方所認可的,在藍靈女說出“886”之后,Emma接著說了“拜拜”,從而結束了話輪,這也證明了藍靈女所用的數字語碼被Emma所理解,并做出了適當的反應,從而成功地實現了交際。經過對語料的分析發現,這種通過賦予數字語碼特殊含義實現的語言變異性不是任意而為,而是遵循一定的原則,并得到廣泛的共識,這個原則通常是利用數字的漢語諧音,例如,“520”是指我愛你,“5555”是嗚嗚嗚嗚,表示哭或者痛苦、難受,這也反應了在語言使用過程中,交際者根據自身的交際目的不斷對語言選擇進行順應性的結果,也就是說在網絡聊天中,交際者為了快速、方便地表達自己的目的,在執行語碼轉換時,通常會使用一些傳統語言的變異形式,而這些變異形式是交際者在長期的交際過程中遵照一定的原則對語言現實以及社會規約和彼此心理進行順應總結出來的,并且為所有使用者廣為認可和使用的。

(四) 使用網絡語言語碼

網絡語言是指人們在網絡上使用的語言,是對語言使用現實的順應,但它是一種特殊的語言變體,是對語言的一種變異,這種變異主要體現為生造詞匯、同音借代、同音翻譯、詞義拓展、縮略詞、舊詞新義和專有詞匯。網絡聊天中,交際者為了自身特定的交際目的會使用網絡語言語碼來實現語碼轉換從而實現其交際目的,例如4 (2012-07-10,23:45:30- 23:47:07,網絡語言語碼):

(1) 布衣布舍:唉,我怎么看不到未來

(2) 十三月: 我去!美眉不要鉆牛角尖啊

(3)布衣布舍:就是沒有嘛

(4)十三月:每個人都有屬于自己的未來的

(5)布衣布舍:好吧

上例中,布衣布舍和十三月是好姐妹,在布衣布舍考試不理想、自我抱怨時,十三月使用網絡語言語碼“我去”和“美眉”實現了語碼轉換,用詼諧的網絡詞匯間接地起到緩和緊張氣氛的作用,旨在安慰布衣布舍;在沒被布衣布舍認可時,十三月在下一個話輪中直接發出安慰話語,在得到布衣布舍認同后結束了話輪,從而實現了安慰的目的。

(五) 使用方言語碼

網絡聊天語言的變異性的另一個體現是使用了方言語碼,指在網絡聊天中,交際者在以普通話為主導的話語中,使用方言語碼來執行語碼轉換,從而實現其交際目的。例5:

(1)羌笛悠幽:上次的石子餅你從哪買的啊?

(2)逆流之魚:學校西門的那個小攤

(3) 羌笛悠幽:→ 俺也想買

上例中,羌笛悠幽發出的問句話輪和逆流之魚的回答話輪都是以普通話為主導的,但是在羌笛悠幽的另一個話輪中,卻出現了方言“俺”,以方言語碼實現了語碼轉換,拉近了他們之間的關系。與普通話相比,方言更能拉近雙方關系的親密度,因為普通話比較正式、官方,而方言是一種非正式語體,它的使用體現了使用者之間的熟悉度和親密度較高。與對方使用方言,說明雙方可以擺脫社會習俗對正式語體的束縛,更加自主地使用非正式語體,說明雙方關系較為親密;同時,能理解對方的方言,說明雙方很可能來自同一地區或者地區差距不是很大,從而拉近了彼此的心理距離。這并不是違背了社會規約的順應,經過對語料的分析發現,這種用方言語碼執行的語碼轉換策略并不是特別多,一般只存在于有著較為親密關系的交際者之間,比如朋友或同學,這正是對社會規約的動態遵守或順應。

三、網絡聊天中語碼轉換的討論

語言的使用過程是語言使用者,在不同的意識水平上,基于語言內部和外部的原因不斷進行語言選擇的過程,其中包括語言形式和語言策略的選擇;人類之所以可以在語言使用過程中不斷地進行語言選擇,是因為我們的自然語言具有三個本質特征即變異性、商討性和順應性(Vershueren,1999)[28]。

在網絡聊天中,交際者進行語碼轉換順應了語言現實、社會規約和心理動機,是交際者順應語境因素的具體體現。通常,交際者在執行語碼轉換策略時,帶有一定的目的性,也就是說,在網絡聊天中,交際者在使用兩種或兩種以上的語言或語言變體進行策略性轉換時,是為了實現或接近某個或某些具體、特定的交際目的。值得注意的是,作為一種交際策略,語碼轉換在網絡聊天這種特殊的語域下是用來實現什么功能?使用語碼轉換的具體原因是什么?通過對語料的細致觀察和分析發現,網絡聊天中,交際者使用語碼轉換主要是為了進行順應,順應語言現實、社會規約和心理動機,具體而言,順應語言現實是順應參與語碼轉換的語言或語言變體的語言成分、語言結構、語言規約以及它們各自的特征,對社會規約的順應主要是指對社會文化如風俗習慣和行為方式等的順應,對心理動機的順應比較復雜,涉及內容很廣,與具體語境有著很大的關系,比如實現制造幽默、標志身份、擴大或拉近心理距離、排除其他交際者等。一般而言,交際者對語言現實和社會規約的順應被認為是被動順應,因為他們除了進行順應別無選擇,而對心理動機的順應是交際者為了實現自己的交際目的而采用的一種積極主動的交際策略,是一種主動順應(于國棟,2004[29]),但是,在對網絡聊天中的語碼轉換進行的順應進行仔細分析之后發現,在網絡聊天這種特殊的語境下,交際者有很大的自主性,為了實現交際目的會積極主動地進行語言選擇,不管是對語言現實、社會規約,還是對心理動機,都是主動的順應,與日常會話中的順應有著很大的區別,這是由于網絡聊天快速、便捷和簡約的特點以及交際者有著更大的主動性導致的,但這并未改變順應的本質。至于網絡聊天中語碼轉換的原因,情況就更加復雜了,有語意方面的原因,也有社會和心理方面的,比如語意不對稱性、語言使用的經濟語言、為了表達強調等,也有著語言內部和語言外部的原因,值得進一步的研究和探討。

綜上所述,語碼轉換是交際者為了實現其特定的目的所使用的策略,是交際者在較高的意識水平下所進行的語言選擇,順應了語言現實、社會規約和心理動機,是順應語境因素的具體體現,是以交際者的特定目的為導向。通過對網絡聊天中的語碼轉換現象的分析發現,在網絡聊天這一種特殊的交際模式下,語碼轉換的執行策略、語用功能和原因都與日常會話有著很大的區別,交際者為實現語碼轉換通常會采用中英文語碼變換、使用符號語碼、使用數字語碼、使用網絡語言語碼和使用方言語碼等策略,語用功能和原因相對更加復雜,涉及到語言學、社會學和心理學等多個學科,有待于進一步的研究。

參考文獻:

[1]Myers-Scotton,C. (2006). Multiple voices: an introduction to bilingualism[M]. Victoria: Blackwell Press.

[2]Wardhaugh,R. 1998. An Introduction to Sociolinguistics [M]. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

[3]何自然,于國棟.語碼轉換研究述評[J].現代外語,2001,(25):85-95.

[4]Plaff,C. (1976).Functional and syntactic constrains on syntactic variation in code mixing. In Steever,B,et al,(ed).,Papers from the Parasession on Diachronic Syntax (p148-259).Chicago: Chicago Linguistic Society.

[5]Appeal,R. & Muysken,P. (1987). Language Contact and Bilingualism[M]. London: Edward Arnold.

[6]Myers-Scotton,C. The negotiation of identities in conversation: a theory of markedness and code choice. International Journal of the Sociology of Language,1983,(44):115-136.

[7]Cheshire,J & Gardner-Chloros. Code-switching and the Sociolinguistic Gender Pattern. International Journal of the Society of Language,1998,(129): 5-34.

[8]Gumperz,J. (1982). Discourse strategies[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[9]Auer,P. (1998). Code-switching in conversation: language,interaction and identity[M]. London and New York: Routledge.

[10]Clyne,M. Constraints on Code-switching: How Universal are they? Linguistics,1987,(25):739-764.

[11]Jacobson,R. (1977). The Social Implications of Intra-sentential Code-switching[M]. Cambridge: CUP.

[12]Woolford,E. Bilingual code-switching and syntactic theory. Linguistic Inquiry,1983,(14): 520-536.

[13]Azuma,S. (1998). Meaning and Form in Code-switching. In Rodolfo Jacobson (Ed.) Codeswitching Worldwide(p277-292). Berlin,New York: Mouton de Gruyter.

[14]Li,David.C.S. (1996). Issues in Bilingualism and Biculturalism: a Hong Kong case Study[M]. Peter Lang Publishing Inc.

[15]Psathas,G.(1995). Conversation Analysis: the Study of Talk-in-interaction[M].Thousand Oaks,London,and New Delhir Sage Publications.

[16]Auer,P. (1984). Bilingual conversation[M]. Amsterdam: John Bejiamins.

[17]Miloy,L & Muysken,P. (1995). One Speaker,Two Language: Cross-disciplinary perpectives on Code-switching[M]. New York and Melbourne: CUP.

[18]Shin,S. & Milroy,L. Conversational Codeswicthing among Korean-English Bilingual Children[J]. International Journal of Bilingualism,2000,(4): 351-384.

[19]Li Wei. “How can you tell” towards a common sense explanation of conversational code-switching. Journal of Pragmatics,2005,4(37),375-389.

[20]黃國文.語篇分析的理論與實踐[M].上海:上海外語教育出版社,2001.

[21]于國棟.語碼轉換的語用學研究[J].外國語,2000,(6):22-27.

[22]呂黛蓉,黃國文,王瑾.從功能語言學角度看語碼轉換[J].外語與外語教學,2003,2(12):6-10.

[23]李楚成.香港粵語與英語的語碼轉換[J].外語教學與研究,2003,(1):13-19.

[24]王瑾,黃國文,呂黛蓉.從會話分析的角度研究語碼轉換[J].外語教學,2004,25(4):1-5.

[25]魏在江.電子語篇中的語碼現象分析[J].外語電化教學,2007,6(115):22-27.

[26]羅芳春,孫存志.流行歌曲中語碼轉換的語言學分析[J].哈爾濱學院學報,2012,33(2):87-89.

[27]周洪波.中國網絡語言詞典[M].北京:中國經濟出版社,2001.

[28]Verschueren,J. Understanding Pragmatics[M]. London: Arnold,1999.

[29]于國棟.語碼轉換研究的順應性模式[J].當代語言學,2004,6(1):77-87.