腦膠質細胞:另一種大腦作圖方式

李升偉/編譯

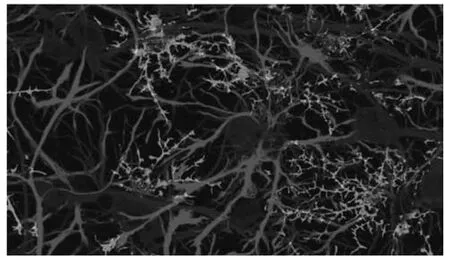

在大腦海馬體中,腦膠質細胞的兩種類型:星形細胞和不成熟寡樹突細胞與神經元相互交織在一起

●在推進人腦研究的進程中,美國神經學家R·道格拉斯·菲爾茲(R.Douglas Fieids)認為:作為大腦組成部分的非神經元細胞——腦膠質細胞——一定不能被雄心勃勃的人腦研究計劃拒之門外。

自從奧巴馬總統宣布“使用先進神經技術的人腦研究計劃(BRAIN)”以來,即尋求對實驗動物整個大腦的神經連接功能進行作圖和監測,最終實現對人腦皮層功能的作圖和監測,一些研究者就此提出疑問,認為BRAIN比人類基因組計劃復雜得多,其實用性也難以確定。

我認為,探索神經網絡和發展相關技術不僅值得提倡,而且應該大力支持。但是,如果單純的規模化去擴大目前繪制神經連接的努力,可能難以實現BRAIN承諾的那些收益:認識知覺、大腦是如何產生記憶的,以及開發癲癇、抑郁癥和精神分裂癥等疾病的治療方法。

一個重要的障礙是,盡管人類大腦包含了大約1 000億個神經元,但它還包含了比之多出數十億的非電荷性腦細胞——腦膠質細胞。這些腦膠質細胞存在于神經元“連接組”之外,它們的運作難以被設計用來探測神經元電信號傳導的工具所了解。19世紀中期,人們認識到它們不是結締組織,從而開始了對腦膠質有了新的認識,但是,在對神經元信號傳導的探索中,腦膠質長期受到了人們的忽視。

有關研究揭示出,腦膠質可以感知神經元的活動或可進行控制。許多研究還提示,腦膠質可以操控不同的心理過程,包括記憶的形成,或在大腦損傷和疾病中起到了一種關鍵作用,甚至還是多種疾病的根源。比如,精神分裂癥和老年癡呆癥,這些疾病以前被人們推測是由神經元單獨引起的。本文想說明的是,參與BRAIN的神經學家需要擴展他們的思維來對腦膠質的重要性加以思考。

大腦中所有主要的腦膠質細胞類型――寡樹突細胞、小膠質細胞和星形細胞――都在與神經元進行著通信,利用化學性神經遞質和縫隙連接,后者是細胞之間交換離子和小分子的通道。

腦膠質細胞

寡樹突細胞會產生髓鞘外殼(一種圍繞軸突神經纖維的絕緣材料),這種外殼加大了電信號通過軸突傳遞速度――這是一項關鍵的特征,因為神經系統功能的發揮取決于信息高速地傳遞。

小膠質細胞――大腦免疫細胞――在清除疾病組織或損傷組織的同時,釋放刺激修復物質對感染和大腦創傷進行應答。但在2012年,一項關于眼-腦連接是如何在小鼠發育中建立的研究證明,小膠質細胞也可以在健康大腦中減少突觸數量和重新連通神經連接,其程度視個體在出生后的視覺經歷而定。

星形細胞調控突觸之間電信號的傳遞是通過以下機制達到的:調節細胞外鉀離子的濃度;控制局部血流;釋放和吸收神經遞質和其他神經調節性物質;向神經元傳輸營養物;以及改變大腦細胞之間的空間幾何學。

2013年2月,由美國科學基金會(NSF)在阿靈頓市舉辦的 “學習和認知中的腦膠質細胞生物學”研討會上,與會的學者們達成了一致結論:對于復雜的認知過程(如記憶的形成),神經元只能提供部分解釋。腦膠質細胞復雜的分枝結構和其相對緩慢的化學(相對于電子)信號傳導,實際上比神經元更適合特定的認知過程。

對神經膠質的開拓性研究還對構成學習、或其他形式的可塑性和信息處理的相關機理有新的認識。比如,我的研究團隊在體外建立的動物模型,證明軸突中的脈沖通信可以控制由腦膠質控制的髓鞘形成。髓鞘決定了電信號在軸突中傳遞的速度,它同時可以影響許多輸入信號在一個神經元中點火――盡管這個過程對于大多數學習或體驗而言是基礎性的。當人們獲得新的技能,從玩耍到玩電腦游戲時,他們大腦的特定髓鞘區域的結構也就為之改變了。

對于星形細胞網絡的多樣性、連接性和功能,我們還剛剛涉及到。研究顯示,星形細胞擁有的解剖學和生理學功能,對于大腦信息處理的高層次組織可能會產生影響。在大腦皮層和海馬的灰質中,星形細胞以非重疊結構有序排列著,盡管這種瓦狀結構的意義尚未清楚,但其可以影響200萬個突觸。事實上,人體星形細胞顯著地不同于其他動物的星形細胞。在一系列實驗中,用人體星形細胞替代小鼠星形細胞后,突觸的可塑性增加和更快的學習能力。

神經學家已經在幾十年前就知道腦膠質可以導致特定的疾病——幾乎所有大腦中的癌癥都來源于腦膠質。在多發性硬化中,包裹在軸突周圍的髓鞘外殼會受到損傷;而在HIV病毒相關的神經系統疾病中,病毒感染的是星形細胞和小膠質細胞,而不是神經元。過去一向被認為僅僅與神經元有關的許多神經系統疾病,現在也被發現與神經膠質有關,包括雷特氏綜合癥、肌萎縮性側索硬化癥、阿爾茲海默氏癥和慢性疼痛。同樣的情況還發生在其他發育和精神系統疾病中,比如精神分裂癥、抑郁癥和強迫癥。

向成功邁進

對整個人類大腦皮層進行作圖和監測,預期需要一筆與人類基因組計劃相當的資金。如果承諾被過度兜售、或公眾不理解其收益、或所需費用不切實際,公眾就不會支持把公共資金投向這一大科學項目。

同樣是大科學項目,與人類對希格斯玻色子的捕獲和“阿波羅”登月計劃不同,大腦是最偉大也是最經久不衰的人體之謎,智力障礙、腦癌、脊索損傷、阿爾茲海默氏癥和包括精神分裂癥和抑郁癥在內的精神性疾病,幾乎與每個人都息息相關。而在目前的發展軌跡上,BRAIN不能排除失敗的風險,不論是科學意義上還是公眾的支持度。

2013年6月在紐約舉行的“世界科學日”紀念活動上,一位參與者宣稱,腦膠質信息或將是神經元作圖和示蹤與記錄神經元連接技術的副產品,是一種意外收獲。對此,我難以茍同。那些用于監測神經元電子信號傳導的新技術,如電壓敏感性染料或納米粒子,可以對細胞膜電位變化感覺和記錄。當然,對于那些并不通過電脈沖進行通信的細胞研究,完全沒有什么用處。正是基于這樣的認識,人們一直以來都重視神經元而忽視神經膠質的研究。

而且,BRAIN對神經膠質研究的排斥是基于這樣的假設:對足夠多的神經元進行足夠多的測量,將會發現一些“急用先行”的大腦屬性,并從中發現多種疾病的治療方法。與簡單地測量“來自每個神經元的每個動作電位”不同的是,更好的認識和更新的治療方法將要求“假說導向型研究”。上世紀70年代和80年代,科學家完成了對美麗隱桿線蟲體內構成神經系統的302個神經元和7 000個連接的作圖。然而20多年過去了,人們仍然對這種蠕蟲的神經系統是如何產生復雜行為的知識所知甚少。

在任何重大的科學作圖中,首先應該加強對未知區域的研究。我們對大腦另一半(星形細胞、寡樹突細胞和小膠質細胞)的認識比我們對神經元的認識要落后一個世紀。我相信,公眾對這一大規模研究項目的支持更多地來自擴展對這個未知疆域的探索。如果認為這種探索是神經元研究的副產品的話,那是難以取得成功的。