不同培肥模式對小麥光合特性和干物質積累運轉及產量的影響

曹昌林,白文斌,史麗娟,彭之東

(山西省農業科學院高粱研究所,山西晉中030600)

晉中平川是二年三熟種植區,主要種植玉米、小麥和豆類,其中,小麥是人們的主要食糧,小麥產量的高低,關乎農民的經濟收入和生活水平。對提高小麥產量及品質的培肥技術措施的研究具有重要的現實意義。

土壤肥力是作物能否高產的基礎,培肥土壤是栽培技術中的根本措施,秸稈還田、有機肥的投入和土壤耕作則是提高土壤肥力的有效措施[1]。施用有機肥可起到供應養分和改良土壤的雙重作用,是充分利用資源、減少環境污染、向生態農業和無公害農業發展的必要途徑[2]。增施有機肥能增加土壤的持水能力、滲透能力和緩沖能力,減少土壤容重,防止土壤板結[3],且有機肥含有一些生物活性物質,可提高多種酶的活性[4]。而秸稈是重要的有機肥資源,秸稈還田是當前形勢下培肥地力的一項行之有效的措施,通過秸稈還田能有效增加土壤有機質含量、改良土壤、提升地力、增加作物產量、緩解現實施肥中存在的比例失調矛盾[5-13]。但受土壤水分及微生物的影響,還田的秸稈在復播作物生長期內難以腐熟,有機質的礦化進度緩慢,致使土壤養分不能快速提高,限制了復播作物產量的提高。如何促進秸稈快速腐熟,短期內提高土壤肥力,快速創建高產田,是生產中亟待解決的問題。關于秸稈還田的研究大多是研究秸稈還田的效應[5-13],對快速促進秸稈腐熟、提高土壤養分的研究還很少。

本試驗針對二年三熟種植區農民單純秸稈還田培肥的傳統做法,為尋求高產土壤快速創建的方法,開展了“秸稈還田、有機肥及秸稈腐熟劑”等不同措施組合的培肥方式的研究,通過其對復播作物小麥產量的影響程度,從側面來說明腐熟劑對秸稈的腐熟作用及對快速提高土壤養分的作用,從而確定高產土壤快速建立的模式,旨在為二年三熟種植區高產土壤的快速創建提供技術支撐。

1 材料和方法

1.1 試驗地概況

試驗于2012—2013年在山西省農科院高粱所修文基地進行。該區屬二年三熟區,平均日照時數2 662 h,年均氣溫10.1℃,極端低溫-21.2℃,極端高溫37℃,>0℃積溫3 990℃,無霜期158 d,屬大陸性半干旱氣候,年均降雨395.8 mm,降水變率27%,6—9月份降水占全年降水的70%~75%。試驗地為石灰性褐土,質地中壤,pH值為6.9,全氮0.105%,有效磷 13.42 mg/kg,有效鉀 127 mg/kg。

1.2 試驗材料

供試小麥品種為山農129號。

1.3 試驗設計

試驗以種植玉米為第1茬作物,待第1茬作物成熟收獲后,進行全田秸稈還田,并設置好試驗處理后再播種小麥。玉米品種選用鑫豐盛966號,種植密度6.75萬株/hm2,施600 kg/hm2硝酸磷肥。2012年4月12日播種,9月10日收獲,9月15日播種小麥,播種施肥同步進行,小麥播量300kg/hm2,施肥600 kg/hm2。

試驗設8個處理,分別為:A1.傳統做法(不施畜禽肥,單純秸稈還田+旋耕15~20cm),作為CK;A2.秸稈還田+60 m3/hm2牛糞+旋耕15~20 cm;A3.秸稈還田+60 m3/hm2牛糞+腐熟劑1+旋耕15~20 cm;A4.秸稈還田+翻耕 15~20 cm;A5.秸稈還田+60 m3/hm2牛糞+翻耕15~20 cm;A6.秸稈還田+60 m3/hm2牛糞+腐熟劑1+翻耕15~20 cm;A7.秸稈還田+60 m3/hm2牛糞+腐熟劑2+旋耕15~20 cm;A8.秸稈還田+60 m3/hm2牛糞+腐熟劑2+翻耕15~20cm。其中,腐熟劑1為成都華隆生物科技公司生產的元駿牌秸稈腐熟劑,在耕翻前,以30 kg/hm2撒施在秸稈上;腐熟劑2為山東聊城福田生物科技開發公司生產的肥力高,在耕翻前,以15瓶/hm2的用量對水240 kg,噴灑于秸稈上。

試驗采用大田大區隨機區組設計,小區面積100 m2,3 次重復。

1.4 測定項目及方法

1.4.1 小麥凈光合速率、氣孔導度測定 在抽穗期,即 2013年 5月 15日 10:00—11:00用英國 ADC公司生產的Lcpro-SD便攜式光合蒸騰測定儀,在葉表面PAR值1 092~1 760μmol/(m2·s),CO2參考值 396~406 vpm,H2O參考值 7.9~10.5 mBar,大氣壓928~930 mBar條件下,對小麥旗葉的光合指標凈光合速率、氣孔導度進行測定。每處理重復3次。

1.4.2 葉綠素SPAD值的測定 在小麥抽穗期,對每處理用葉綠素測定儀(SPAD儀),測量10株小麥旗葉的葉綠素相對含量(SPAD)值,重復3次。

1.4.3 干物質積累及分配 在小麥抽穗期和成熟期每處理分別取0.5 m行長的完整植株,挑取20株帶回室內,放入105℃烘箱中殺青15 min,80℃烘48 h,將20株植株按莖、葉片、葉鞘和穗等器官分別稱質量,計算干物質積累及分配[14]。

營養器官花前儲藏同化物運轉量=開花期干質量-成熟期干質量;營養器官花前儲藏同化物運轉率=(開花期干質量-成熟期干質量)/開花期干質量×100%;花后同化物輸入籽粒量=成熟期籽粒干質量-營養器官花前儲藏物質運轉量;對籽粒產量的貢獻率=花前儲藏物質運轉量(或花后同化物量)/成熟期籽粒干質量×100%。

1.4.4 產量及產量構成 收獲期進行田間測產,每處理取1 m2樣方,單獨脫粒稱質量,重復3次,取平均值。另外,每處理取3個1 m行長進行有效穗數、株高、穗長、穗粒質量、千粒質量等項目的調查。

2 結果與分析

2.1 小麥的光合特性及SPAD值分析

由表1可知,8個處理分成了3個檔次,A1,A4處理為一個層次,記為L層;A2,A5處理為一個層次,計為 M層;A3,A6,A7,A8 為一個層次,計為 N層。M層和N層處理與L層處理之間差異均達1%極顯著水平,N層與M層之間差異達5%顯著水平,各層中的處理均無顯著性差異,表明耕作方式及腐熟劑型間無顯著性差異;M層與L層、N層與M層處理之間差異顯著,表明牛糞和腐熟劑的功效所在。同 A1(CK)相比,A2,A5處理的 SPAD值平均提高3.51%,凈光合速率平均提高了10.41%,氣孔導度平均提高了 27.7%;A3,A6,A7,A8 處理的SPAD值平均提高6.43%,凈光合速率平均提高14.73%,氣孔導度平均提高35.9%。而A3,A6,A7,A8處理同A2,A5處理相比,SPAD值平均提高2.81%,凈光合速率平均提高3.92%,氣孔導度平均提高6.87%。

表1 不同培肥處理下小麥光合特性及葉綠素值

耕作方式間無差異的原因是由于翻耕的深度與旋耕的深度沒有大的區別,只是方式不同而已。腐熟劑型間無差異的原因則是2種劑型在所施濃度下出現的偶然,如果改變了使用濃度,效果也許會有差異,但需另外研究,在此不做深究。增施牛糞和腐熟劑出現了差異性的原因則是由于增施牛糞與腐熟劑,增加了土壤有益菌數量及營養,加快了秸稈的腐熟速度,使秸稈養分快速轉化,從而提高了土壤營養,而土壤養分的提高,勢必會促進葉綠素的形成[15]。葉綠素是植物進行光合作用的必備要素[16],它的提高會增加植株的凈光合速率,而凈光合速率與氣孔導度具有正相關性[17](氣孔導度的大小只是側面反映了光合速率的大小,并無實際價值,所以,不多分析)。增施牛糞與腐熟劑可提高小麥的氣孔導度和凈光合速率。

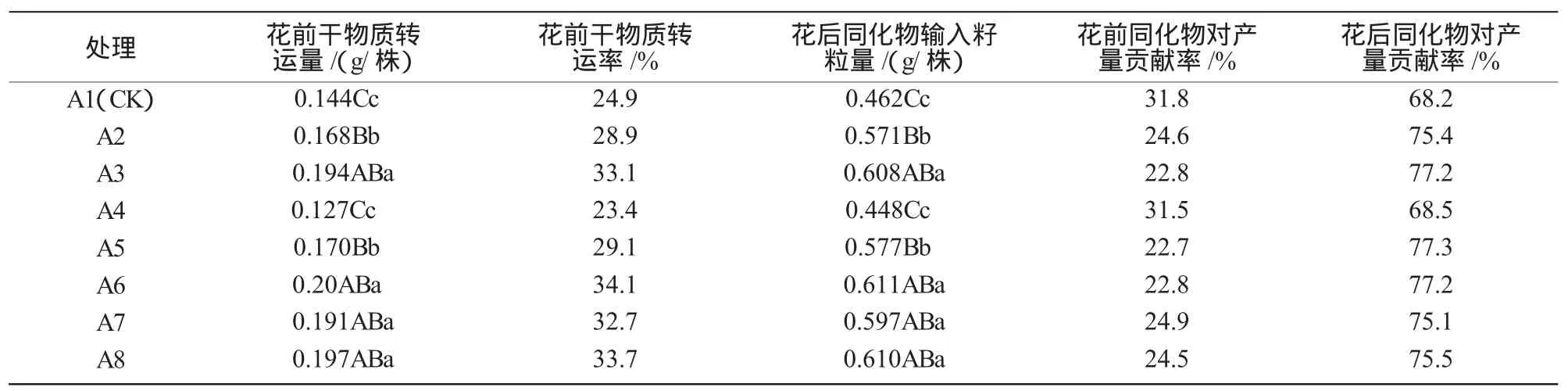

2.2 小麥干物質積累及運轉分析

由表2可知,各處理也分為了3個層次,A1,A4處理間差異不顯著,為同一層次;A2,A5處理間差異不顯著,也為同一個層次;A3,A6,A7,A8 處理間差異不顯著,為一個層次。同一層次內各處理間差異不顯著,表明耕作方式和腐熟劑型間差異不顯著,A3,A6,A7,A8處理比 A2,A5處理的花前干物質轉運量平均高0.027 g/株,增加15.9%;花后同化物輸入籽粒量平均高0.033 g/株,增加5.75%,差異達5%顯著水平;單株總干物質轉運量平均高0.06 g/株,增加8.07%。它們分別比A1處理(CK)的花前干物質轉運量平均高0.052,0.045g/株,增加36.1%和17.4%;花后同化物輸入籽粒量平均高0.145,0.112 g/株,增加31.4%和24.2%;單株總干物質轉運量平均提高0.197,0.137 g/株,增加32.5%和22.6%,差異達1%極顯著。各層次間的差異性,同樣是表達了牛糞和腐熟劑的功效。出現這種情況也正是由于增施牛糞和腐熟劑增強了光合速率所致。

表2 不同培肥處理下小麥的干物質積累及運轉

對籽粒產量的貢獻率而言,花前同化物的積累運轉量占1/3,花后同化物的積累運轉量占2/3,說明小麥花后的植株營養更重要,表明了培肥土壤、改進栽培技術,增強土壤養分后效性的重要意義。所以,增施腐熟劑和牛糞能夠增加小麥的干物質積累及運轉量。

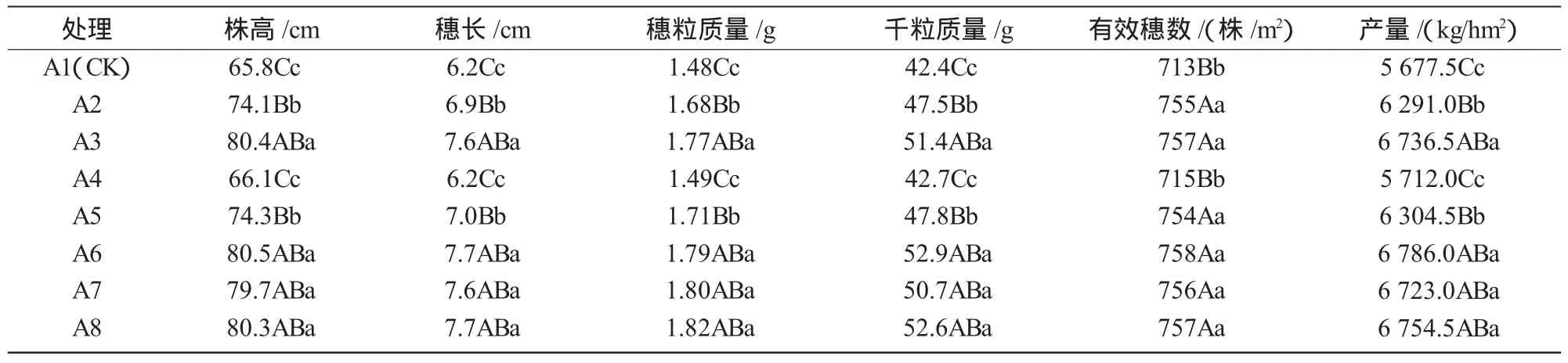

2.3 產量及產量構成因素分析

從表3可以看出,在SPAD值、凈光合速率及干物質積累的作用下,產量構成要素也表現出了與上述指標相同的變化規律(有效穗數除外),各處理的表達也分為了3個層次,A1,A4處理間差異不顯著,為同一層次,記為L層;A2,A5處理間差異不顯著,也為一個層次,記為 M層;A3,A6,A7,A8 處理間差異不顯著,為一個層次,記為N層。N層各處理的各因素均值與M層處理的各因素均值之間差異達5%顯著水平(有效穗數除外),株高增加了8.12%,穗長增加了10.1%,穗粒質量增加了6.51%,千粒質量增加了8.92%,產量增加了7.18%,其與A1(CK)處理均達1%極顯著水平,株高分別增加了21.9%和12.85%,穗長分別增加了23.4%和12.1%,穗粒質量分別增加了21.6%和14.2%,千粒質量分別增加了22.4%和12.4%,產量分別增加了18.9%和10.9%。有效穗數則分為了2個層次,A1,A4處理為一個層次,A2,A3,A5,A6,A7,A8 為一個層次,且后者比前者有效穗數提高了5.9%,差異達5%顯著水平。其原因分析認為是增施牛糞導致了土壤營養增加。而 A2,A3,A5,A6,A7,A8 處理間無差異是因為有效穗數取決于冬前分蘗數,而冬前分蘗數又取決于土壤肥力和冬前生長時段[18],腐熟劑對秸稈的腐熟需要一個過程,所以,該6個處理的肥力相當、生長時段相同,有效穗數也就無顯著差異。L,M,N層之間出現差異性的原因認為是:增施牛糞和腐熟劑增加了SPAD值,從而增強了光合速率及干物質的積累與運轉,而層次內各處理沒有差異性則表明了耕作方式間及腐熟劑型間差異沒有顯著性。

表3 不同培肥處理下小麥的產量及其構成

3 結論與討論

關于利用秸稈還田培肥土壤、提高作物產量的研究報道已有不少。邵云[19]研究認為,有機糞肥+秸稈還田同有機糞肥、秸稈還田相比,可極顯著提高小麥產量;劉淑梅[20]研究表明,不同的耕作方式對土壤水分及產量影響顯著;劉義國等[21]研究認為,不同的秸稈還田量配施氮肥能顯著提高小麥旗葉光合能力,且隨氮供應量的增加小麥旗葉凈光合速率增加,隨秸稈還田量增加,光合指標及產量呈先升后降的趨勢;楊振興等[22]研究表明,秸稈還田時施用秸稈腐熟劑對提高玉米產量具有明顯的增產效果;王寧等[23]研究表明,適量的秸稈還田能明顯提高小麥葉綠素SPAD值。

本研究結果表明,在秸稈還田+牛糞的基礎上,增施腐熟劑能夠增加復播作物小麥的葉綠素含量,提高其光合速率,增加干物質積累及運轉,從而提高產量。表明加施秸稈腐熟劑,能夠加快秸稈的腐熟速度,使秸稈所含養分快速釋放,從而較快地提高了土壤養分,但不同腐熟劑間差異不顯著。

秸稈還田+牛糞+腐熟劑處理同牛糞+秸稈還田相比,小麥的SPAD值平均提高2.81%,凈光合速率平均提高3.92%,干物質運轉量增加8.07%,產量增加7.18%;同單純秸稈還田相比,秸稈還田+牛糞+腐熟劑處理,可提高小麥的SPAD值6.43%,提高光合速率14.73%,單株總干物質轉運量平均增加0.197 g/株,提高32.5%,提高產量18.9%。

腐熟劑因種類、劑型及使用濃度不同,效果會有所不同,本研究所選用的腐熟劑種類和劑型僅為2種,而且使用的濃度也只有1種,沒有對其使用濃度進行研究,所使用的濃度是否合理以及選用的腐熟劑種類還需進一步研究。牛糞數量的多少也會影響土壤養分的大小、肥力提高的速度,本研究中牛糞的使用量僅為60 m3/hm2,該使用量是否合理尚需進一步研究。

[1]江永紅,宇振榮,馬永良,等.秸稈還田對農田生態系統及作物生長的影響[J].土壤通報,2001,32(5):209-213.

[2]李絮花,楊守祥,于振文,等.有機肥對小麥根系生長及根系衰老進程的影響[J].植物營養與肥料學報,2005,11(4):467-472.

[3]Entry James A.Matrix-based fertilizersreducenutrient and bacterial leaching after manure application in a greenhouse column study[J].Journal of Environmental Quality,2010,39(1):384-392.

[4]Caesar-Ton That Thecan.Effects of tillage on microbial populations associated to soil aggregation in dryland spring wheat system[J].European Journal of Soil Biology,2010,46:119-127.

[5]勞秀榮,孫偉紅,王真,等.秸稈還田與化肥配合施用對土壤肥力的影響[J].土壤學報,2003,40(4):618-623.

[6]閏春麗,孫峰,張權峰.渭南市農作物秸稈直接還田培肥增產技術研究[J].天津農業科學,2010,16(6):147-148.

[7]李貴桐,趙紫娟,黃元仿,等.秸稈還田對土壤氮素轉化的影響[J].植物營養與肥料學報,2002,8(2):162-167.

[8]王凱榮,劉鑫.稻田系統養分循環利用對土壤肥力和可持續生產力的影響[J].農業環境科學學報,2004,23(6):1041-1045.

[9]車立紹,陳琪,索朝和.發展有機肥生產,改善農田生態環境[J].內蒙古農業科技,2009(6):23,30.

[10]徐祖祥.連續秸稈還田對作物產量和土壤養分的影響[J].浙江農業科學,2003(1):35-36.

[11]王玄德,石孝均.長期稻草還田對紫色水稻土肥力和生產力的影響[J].植物營養與肥料學報,2005,11(3):302-307.

[12]朱瑞祥,薛少平,張秀琴,等.機械化玉米秸稈還田對土壤水肥狀況的動態研究[J].農業工程學報,2001,17(4):39-42.

[13]彭英湘,王凱榮,謝小立,等.水肥條件與稻草還田對土壤供氮及水稻產量的影響[J].中國土壤與肥料,2007(4):40-43.

[14]胡夢蕓,張正斌.虧缺灌溉下小麥水分利用效率與光合產物積累運轉的相關研究[J].作物學報,2007,33(11):1884-1891.

[15]王忠.植物生理學[M].北京:中國農業出版社,2000:131-133.

[16]婁成后.植物生理學[M].北京:農業出版社,1980:147-157.

[17]石珊珊,周蘇玫,尹鈞,等.高產水平下水肥耦合對小麥旗葉光合特性及產量的影響[J].麥類作物學報,2013,33(3):1-6.

[18]余松烈.作物栽培學[M].北京:農業出版社,1980:50-59.

[19]邵云.小麥-玉米輪作區耕作及培肥方式對麥田土壤養分和小麥產量的影響[J].華北農學報,2013,28(3):152-158.

[20]劉淑梅.小麥、玉米輪作制度下耕作方式對夏玉米農田土壤物理性狀的影響[J].華北農學報,2013,28(6):226-232.

[21]劉義國,林琪,王寧,等.秸稈還田與氮供應對小麥灌漿期光合日變化的影響[J].華北農學報,2013,28(5):219-223.

[22]楊振興,周懷平,關春林,等.秸稈腐熟劑在玉米秸稈還田中的效果[J].山西農業科學,2013,41(4):354-357.

[23]王寧,劉義國,張洪生.氮肥與精量秸稈還田對冬小麥花后光合特性及產量的影響[J].華北農學報,2012,27(6):185-190.