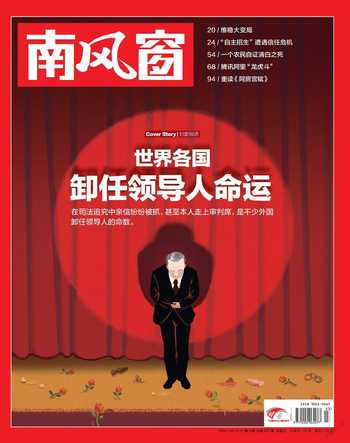

外國領導人卸任意味著什么

雷墨

“兩個小時前,我說五句話,每個字都會引起全世界的關注。現在,我說上兩小時,也沒人會搭理我。”美國前總統杜魯門1953年離開白宮后說的這句話,道出了某些國家領導人在卸任后的失落心態。不過,另一位美國前總統克林頓卸任后則說過這樣一句話:不再擔任總統,我失去了權力,但并沒有失去影響力。澳大利亞悉尼大學政治學教授約翰·基恩把“代議制民主”的發明視為令人吃驚的“想象力飛躍”,不過他也指出,這種制度理論也有某些令人困惑的地方,比如對政治領導人卸任后的命運安排保持著“奇怪的沉默”。他認為,目前對國家領導人卸任后的角色定位,在理論研究、重視程度以及制度設計上都還處于貧乏狀態。事實上,從世界范圍來看,無論是哪種政治體制的國家,作為曾掌握國家最高權力的人,他們的卸任并不能等同于一般意義上的“退休”。

著名管理學思想家曼弗雷德·凱茨·德·弗里斯在其撰寫的《退休綜合征:放手心理學》一文中,從心理層面剖析了掌權者退休的心態。他認為,失去權力、地位、關注度以及隨著而來的年齡老化,使得領導人“放手”和退休變得非常困難,甚至是痛苦。澳大利亞前外長埃文斯將這種領導人卸任后的“痛苦”稱作“相關性剝奪綜合征”,特指前領導人不再處于決策圈、不再參與決策后表現出的“脫癮”癥狀。前南斯拉夫領導人鐵托甚至把“政治死亡”看作所有死亡中“最可怕”的一種。前捷克總統哈維爾離任后創作過名為《離開》的戲劇,描述了政治人物卸任后適應新生活的痛苦過程,其中有這樣一句話:對一個人來說,放棄或者被迫放棄權力和職位,意味著生活失去了意義,整個世界也隨之坍塌。美國前總統卡特曾用“全新、令人討厭、空虛”來描述自己離開白宮之初的生活。

卸任領導人是否具有埃文斯所稱的那種“相關性剝奪綜合征”也因人而異。克林頓在談到離開白宮的心態時就說:“你可以坐在那,為不再是總統而難過,也可以用你的經歷和經驗,盡力做點有意義的事情。”克林頓離開白宮十多年,但并沒有離開政治,在美國社會也依然具有一定的影響力。英國利茲大學歷史系教授凱文·希克斯頓認為,領導人卸任后的角色定位沒有定式,很大程度上取決于個人選擇與政治環境。“在職業政治家時代,領導人的‘總統化’以及政治知名度,加之媒體對政治與領導人的密集報道,使卸任領導人安靜地退休與淡出人們視線變得更加困難,即使他們想這樣做,很多人也做不到。” 杜魯門曾說過,在擔任美國總統之后,你就不可能指望再成為普通的、平常的公民。也就是說,不管是個人的主動選擇,還是客觀地“被關注”,國家領導人的卸任注定與普通人的退休不一樣。

對于某些威權體制與轉型國家來說,領導人走下權力神壇的意義更加復雜和微妙。在這些國家,領導人放棄權力的方式和后果,往往體現了該國的政治發展水平。如果把視野聚焦在非洲,領導人下臺與政治發展水平之間的關系更為明顯。英國圣安德魯斯大學學者伊安·泰勒曾做過一個統計,1960年至2004年,在48個撒哈拉以南非洲國家的204個最高權力轉移案例中,有105個國家元首的下臺是因為政變、戰爭或外部入侵,平均占比51.4%。其中,1960年代這一比例是72.9%,冷戰結束后的1990年代為36.4%,2000年至2004年這一比例降至16.6%。這個比例的變化趨勢,與1990年代以來非洲國家政治轉型基本同步。

關于國家領導人卸任后的角色定位,目前的政治科學中并沒有相關的完整學說,在立法和憲法框架下也基本沒有相關的界定。但從政治實踐來看,領導人卸任并不等同于政治生命的終結。除了個人選擇因素外,領導人卸任后的政治命運取決于該國政治制度設計。從世界范圍來看,實行總統制的國家,領導人卸任基本上意味著從制度性權力核心退出。美國歷史上唯一的例外是格羅弗·克利夫蘭,他是美國歷史上唯一一個分開任兩屆的總統。俄羅斯的普京是一個非典型的例外,因為他只是從總統轉任總理,并未徹底卸去領導人職務,所以有能量重回總統寶座。實行議會制的國家,卸任領導人繼續參與政治乃至重回權力中心的幾率更高。在議會制體制下,即使該領導人因選舉失利或失去黨內支持而下臺,但只要他重新贏得所屬黨派的支持出任反對黨領導人,就有機會重登最高權力寶座。歷史上的英國首相溫斯頓·丘吉爾,以色列現任總理內塔尼亞胡,以及去年剛卸任的澳大利亞前總理陸克文都屬于這類情況。

法國比較政治學學者讓·布隆代爾在《世界領袖》一書中做過統計,從二戰結束至1980年代,超過一半的卸任領導人沒有再從事任何政治事業。在他統計的860名卸任領導人中,37%的人重操舊業繼續參與政治,其中19%的人重回權力核心擔任國家領導人,8%的人在后來的政府中出任部長等職位。不過,卸任領導人的角色定位,并不局限于是否離開政治權力核心。美國羅格斯大學的艾連娜·貝倫凱通過梳理民主制國家歷史,把卸任領導人的角色歸納為六種類型:雄心依舊型(渴望重回權力中心)、熄滅火山型(平靜退休)、淺涉政治型(參與籌款等黨派政治活動)、第一公民型(參與非黨派公共事務)、擁抱事業型(參與人道主義或全球性事業)以及自我辯護型(改變對自己的負面歷史評價)。

高政治知名度、發達的傳媒以及全球化進程,為某些卸任領導人提供了通過“跨領域”、“跨國界”的方式,在國家政府范疇之外延續政治生命的可能。1980年就卸任的美國前總統吉米·卡特,如今依然活躍在國際政治舞臺,并參與外交危機的斡旋。盧森堡前首相加斯東·托恩在卸任兩年后,出任歐盟委員會主席(1981~1985)。2007年,南非前總統曼德拉發起成立名為“政治元老”的國際組織,成員包括前聯合國秘書長科菲·安南、吉米·卡特、前愛爾蘭總統瑪麗·羅賓遜等,希望利用前領導人的政治余熱來幫助解決世界性問題。美國馬里蘭大學政治學學者托馬斯·夏勒表示,對于卸任領導人來說,如今施展“卸任后權力”以及影響政治、政策和公共事務的機會比以前更多了,現代政治環境也更有利于他們發揮影響力。

隨著領導人卸任后參與政治事務或公共事務的機會越來越多,對現任政府和領導人的執政帶來直接或間接影響的可能性也越來越大。這就造成了卸任領導人與現任領導人之間關系的微妙,這一點在西方民主國家體現得非常明顯。正因為如此,加拿大就出現了進行系列制度改革的呼聲,其中一條就是給前任領導人參與政治游說集團設定數年的禁令。凱文·希克斯頓認為,前任領導人的政治遺產,與繼任者的關系以及他們持續的政治存在與政治影響,給現代國家既帶來問題也帶來機會。約翰·基恩對卸任領導人“干預”的看法更積極。他認為,卸任領導人在社會事務上的“領導”角色,起到了非常重要的提醒作用,即在過去的一個世紀里,“領導人”被過度政治化了。卸任領導人在政治領域外扮演的角色,使社會和政府意識到,在權力日益分散化的背景下,民主決策正變得越來越復雜。

對處于轉型期的國家來說,最高領導人權力轉移的方式,對國家政治往往會產生深刻影響。在這個問題上,非洲是一個典型的考察樣本。非洲民族獨立浪潮中產生了不少“國父”,在這些國父中,既有朱利葉斯·尼雷爾這樣不戀權、主動放權從而確立坦桑尼亞國家領導人任期制度化的政治家,也有卡扎菲這樣個人生命與政治生命同時終結的政治人物,還有穆加貝這樣多次連任、年屆九旬依然手握津巴布韋權杖的總統。同時也有主動放權與曼德拉一起推動民族和解、共創南非轉型奇跡的德克勒克。從曼德拉和尼雷爾的政治生涯可以看出,那些自愿放棄權力、并因此在國際國內贏得聲譽的政治領導人,更有可能在退休后發揮建設性作用。

南非金山大學政治學教授羅杰·索撒爾在談及非洲政治轉型時表示,對前國家領導人角色的定位,可能構成導致“轉型困境”的關鍵因素。“在轉型困境中,總需要在轉型正義與政治穩定之間尋求平衡。”索撒爾認為,“退休”的成本越低,預期的收益越牢靠,就越可能把那些前領導人的地位“正常化”,即便在多數情況下可能需要他們退出國內政治活動。肯尼亞政治學者阿里·馬茲魯伊也持有類似的觀點,他認為,對前領導人的“榮譽性承認”,不僅可以緩解政治緊張,而且也可能打消他們以有違憲法的方式重返政壇的意圖。

在成熟的民主國家,最高領導人基本上都能夠“有尊嚴”的“退出”,很少出現政治對手或法院以刑事指控秋后算賬的情況。但在包括非洲國家在內的轉型國家,卸任領導人官司纏身的現象并不少見。雖然其中的原因錯綜復雜,但由此也可以看出轉型國家在卸任領導人問題上的困境。約翰·基恩在分析前蘇聯與東歐國家政治改革時,把如何實現體面的權力轉移稱作“隱退政治學”。在基恩看來,這種“隱退政治學”是對轉型國家領導人能力的極大考驗。他認為,走下權力寶座,是領導人不愿意學習的一種能力,學起來難度大而且往往外部環境糟糕;這是一種在幾乎沒有可供借鑒的模式,也完全沒有哲學指導或政治指南情況下需要學習的能力。