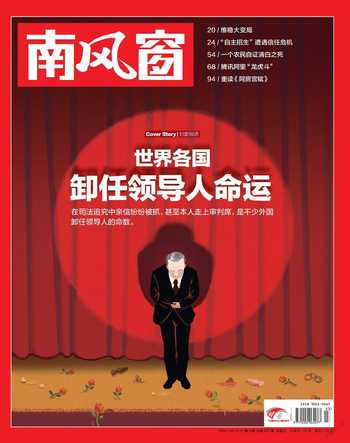

從退隱鄉紳到全球公民

方忱

在美國迄今總共44任總統中,有35位擁有或好或壞的卸任后生活。當華盛頓退休時,中國還處在乾隆年間,拿破侖尚未稱雄歐洲,連蒸汽機也才剛剛發明不久。200多年過去,定期更換領導人的制度已經在全球普及,美國前總統的退休生活也變得更有保障。

根據最新修訂的《卸任總統法案》,美國總統在離任后可以獲得一筆由國會決定數額的過渡費,并且享受終身津貼。同時前總統可以建立自己的辦公室,并獲得最多15萬美元的支持。前總統能終身享受特工保護,并在旅行、郵政等事務上享有特權。另外,前總統逝世后通常都會被給予國葬待遇。

這些高規格禮遇,如果放在建國之初甚至二戰以前,簡直不可想象。美國建國伊始,政治家們秉信“共和價值”。根據這種價值觀,總統也是一個公民—在響應人民的呼聲和號召,并在一定時間內履行公共義務后,就必須徹底回歸私人生活。因此在歷史上,美國的卸任總統們往往會陷入常人難以預料的經濟危機中。與此同時,他們對政治的影響力也隨著時代的變遷而發生著微妙的變化。

作為首任總統也是唯一一位兩次全票當選的總統,喬治·華盛頓在任滿兩屆后的1797年正式退休。當時他身體尚佳,任內對法國“公使熱內”煽顛事件和賓州威士忌酒抗稅暴動的處理都堪稱完美,唯一頭疼的是他力主的美英媾和的成果《杰伊條約》被認為默認了英國霸權而遭輿論譴責,但也僅此而已。華盛頓主動選擇退休,被看作是為后任留下先例。

在領導獨立戰爭前,華盛頓是一位擁有龐大地產的農場主。退休后,他返回位于弗吉尼亞州的弗農山莊(Mount Vernon),繼續經營家族產業。這位美國國父每日7點起床,巡視農場、修建棚屋直至下午3點的會客時間。盡管他依然關心政治,經常在與友人的談話中批評現任政府,但他始終刻意和時局保持距離,避免發揮他巨大的政治影響力。因此,很多歷史學家認為華盛頓“沒做的事與他做過的事一樣重要”。

華盛頓的繼任者約翰·亞當斯,因競選連任期間與華盛頓的嫡系漢密爾頓撕破臉皮,敗選后一度比華盛頓更加遠離政治,甚至隱居了兩年,幾乎不與外界來往。當時,美國總統的年薪是2.5萬美元(相當于2013年的35萬美元),可一旦退休就沒有任何退休金。亞當斯作為曾祖父,四世同堂,兒孫繞膝,加之妻女重病,他不得不為了養活這個大家庭而重新回到公眾視線中。亞當斯花了5年時間撰寫自傳,但其核心思想仍是反思自己當政時的決定,為自己的歷史地位辯護,而他本人卻并未從中獲取多少稿費。直至臨終,亞當斯仍然堅持自己“道德永恒,命中余者皆氣球和泡沫”的價值觀。

第三任總統托馬斯·杰斐遜的兩屆任期,給美國政壇留下了一個連續執政20多年的杰斐遜派。杰斐遜退休后作為麥迪遜總統的非正式智囊,經常參與公共話題辯論,并且在詹姆斯·門羅(第五任總統,杰斐遜的鄰居和密友)等人的人事任命中發揮了重要作用—但是,他退休后甚至從未去過首都,盡管華盛頓距離他的莊園只有一天的路程。

1812年美英戰爭以后,杰斐遜更是將自己的大部分精力轉移到考古、建筑、園藝和文學中。由于杰斐遜興趣廣泛、訪客絡繹不絕、私人開銷龐大,他在退休后很快深陷債務。然而,杰斐遜絲毫不以為意,表示“如果一個總統在離任時變得更富了,只能說明他在任時將自己的私利置于公益之上”。杰斐遜花費重金建造了當時全美收藏最豐富的私人圖書館,還親力親為地參與弗吉尼亞大學的創立。最終,既是為了還債,也是為了重修1812年被英國人焚毀的國會圖書館,杰斐遜將自己的私人收藏(6500冊圖書以及大量殖民地時期的文獻)以近3萬美元賣給國會圖書館,從而還清了債務。

可是,由于杰斐遜很快回到了他“高支出”的退休生活方式中,他再次陷入了債務危機。隨著糧價疲軟和農場收成下跌,杰斐遜的欠債再度高漲。他試圖變賣土地,卻一直找不到合適的買家,最終只能懇求州政府幫忙拍賣其家產。杰斐遜去世后,其家產都被拍賣抵債了。

托馬斯·杰斐遜之后,退休的美國總統們仍有不少陷入經濟困窘。詹姆斯·門羅幾乎賣光了家里所有的地產,晚年是靠女婿的工資過活;寒門出身的米勒德·菲爾莫爾為償還債務,甚至給國會寫信,聲稱自己將不得不“在街道的拐角上開個雜貨店”;作為全國無人不曉的內戰英雄,格蘭特1877年退休后數次投資失敗,血本無歸,淪落到需要依靠拍賣“內戰紀念品”為生,以至于他逝世前4天仍在病床上堅持撰寫回憶錄,勉強供養他的家庭。

除了經常“入不敷出”以外,美國的前總統們也越來越積極地參與國家政務。第六任總統約翰·昆西·亞當斯卸任后當選眾議員,成就斐然,不少學者認為他的17年眾議員生涯比他的總統生涯更偉大;接下林肯剩余任期,任內差點被彈劾掉的南方人安德魯·約翰遜,后來再度當選參議員,為美國歷史上所僅見;馬丁·范布倫、菲爾莫爾和克利夫蘭等,都曾在離任后再次競選總統,其中克利夫蘭成為唯一兩次任期不相連的總統。

即便不再出任公職,一些前總統也擺脫不了政治的叨擾。推動創造世界上第一次大眾民主政治的安德魯·杰克遜,一直深陷于民主黨和輝格黨的斗爭漩渦;林肯之前的民主黨人富蘭克林·皮爾斯和詹姆斯·布坎南,終身在為自己的“內戰責任”辯護;通過幕后交易上臺的拉瑟福德·海斯,卸任后成了全國聞名的慈善家;而前文提到的格蘭特總統,更是偕同妻子環游世界,憑借自己巨大的威望擴散美國的影響力—他不但受到了英國女王、土耳其蘇丹、日本天皇等首腦人物的熱情接待,甚至還參與調停了中日領土爭端。

在美國卸任總統的歷史上,西奧多·羅斯福(老羅斯福)寫下了奇特的一筆:和自己挑選的繼任總統反目成仇,并為再次競爭總統職位而另組第三黨。

老羅斯福年少得志,在麥金萊總統第二任期剛開始便遇刺的情況下接班,并連任一屆總統,任內因成功調停日俄戰爭獲諾貝爾和平獎。在1909年交班給好友、前陸軍部長塔夫脫時,老羅斯福只有50歲,威望空前。剛離開白宮時,他非常配合地籌備前往非洲探險—在美國國家地理學會等機構的贊助下,他花了近兩年時間在非洲大陸探險捕獵,撰寫了大量相關論文報告,并為美國國家博物館系統捐贈了眾多標本。不過,老羅斯福還為許多報刊撰寫時評,他曾批評塔夫脫企圖降低對加拿大的關稅是在偏袒托拉斯,并呼吁逐步增加所得稅,改革銀行、勞工立法以及直接進行預選。

從非洲歸來后,老羅斯福準備爭奪共和黨下屆總統候選人的提名,在被塔夫脫阻止后,他稱對方是個“智力像幾內亞豬一樣低下的傻瓜”,干脆拉出人馬自組進步黨,角逐1912年大選—雖然進步黨所獲選票超過了塔夫脫的得票,為歷史上第三黨最多,但卻因分裂了共和黨而成全了民主黨提名的“政治學教師”威爾遜博士。一戰爆發后,老羅斯福對威爾遜政府“軟弱立場”的批評,推動美國后來更深地參與一戰,并幫助共和黨贏得1918年的中期選舉。假如老羅斯福沒有在1919年因6年前在南美探險時染上的瘧疾而最終病逝,他有可能會被共和黨提名再次參選總統。而塔夫脫在卸任8年后,終于被共和黨籍的總統哈定任命為最高法院首席大法官,回到他前半生效力的法院系統。

和老羅斯福相比,胡佛的卸任總統生涯更富啟發意義。由于任內趕上經濟大蕭條,胡佛在很長一段時間內被輿論當作經濟危機的替罪羊。然而,胡佛退休后長達31年的不懈努力逐漸修復了他的形象。特別是在杜魯門和艾森豪威爾任內,胡佛多次接受總統委派,參與負責歐洲的重建工作。在共和黨內,胡佛堅決抵制麥卡錫主義,并維持著不菲的聲望直至去世。在他的主持下,位于斯坦福大學的胡佛研究所得以建立,并很快成為全球最重要的當代歷史檔案館和研究院之一。由于收藏了諸多珍貴文獻,連蘇聯官方也曾向胡佛研究所求助,索取當年俄國十月革命爆發時的相關資料。當胡佛于1964年去世時,美國政府為他舉行了國葬,表彰他數十年來的貢獻。

胡佛漫長而成功的卸任總統生涯,讓卸任總統本身也成為了一種職業。但是,胡佛在當時并未得到聯邦政府的直接資助。杜魯門任總統時,曾落實對退休公務員發放退休金,但卸任總統不在其列;他1953年卸任后,雖說靠撰寫回憶錄收到60萬美元,但交稅及支付助手薪水后所余不多。幸而國會在1958年通過《卸任總統法案》,每年為卸任總統提供2.5萬美元的退休金(相當于內閣成員的收入)、一套工作班子、辦公地點費用以及免費通信權。在肯尼迪遇刺后,所有的前總統及其家庭也開始受到特勤局保護。

自杜魯門起,隨著國會的立法支持,加上大眾傳媒的迅猛發展,歷屆美國總統退休后的生涯軌跡開始穩定,形成了規律。杜魯門、艾森豪威爾、林登·約翰遜、尼克松、里根等都通過出版回憶錄、接受付費訪談獲得了大筆酬勞,甚至成為百萬富翁。其中尼克松更是筆耕不輟,幾乎一年有一本新書面世。這些前總統也都各自成為了時任總統的智囊,或是在大選年為本黨的候選人站臺打氣,發表風向標演說。特別是尼克松,憑借自己豐富的外交經驗和杰出的演說才能,竟從蒙羞的總統生涯里走出來,成為了公認的戰略家。

吉米·卡特在任內表現平平,施政屢遭詬病,但他離任后反而獲得了廣泛贊譽,成為了美國歷史上“最好的前總統”。他創辦的卡特中心關注全球的貧窮、疾病、和平和人權問題,是當今最有影響力的國際人權組織之一。近30年來,卡特穿梭于海地、波斯尼亞、朝鮮、埃塞俄比亞、蘇丹、古巴等地,調停各種爭端,被授予2002年諾貝爾和平獎。由于不斷介入國際糾紛,卡特經常在許多國際問題上與時任總統持不同立場,但是,他常將自己定義為“世界公民”—而這,也被看作1980年代后美國卸任總統的新方向。

和卡特一樣,克林頓在2000年卸任后,也積極投身全球事務,成為了又一個“全球公民”。他四處巡回演講,建立自己的慈善基金會,還接受聯合國委派,先后負責協調東南亞海嘯和海地地震的災后救援工作。在民主黨內,克林頓也保持著影響力。自1988年起,克林頓在連續6屆民主黨全國大會上發表演講—2008年,克林頓在希拉里初選失敗后宣布轉而支持奧巴馬的決定,被看作民主黨最終贏得大選的關鍵一步。

相較之下,小布什的“后總統生活”要低調些,除了寥寥幾場演講、偶爾為職業棒球賽開球,為海地災民募捐外,公開活動不多,也不怎么為候選人站臺,倒是寫出了半是肺腑之言、半是自我辯護的《抉擇時刻》,還批量出售自己的業余畫作。而老布什更為低調,除了幫兒子當參謀外避免公開參政,更不愿寫回憶錄,認為“出版回憶錄都是為了自私的目的”;他曾在5年、10年前跳傘慶祝自己的生日,可見由于經濟條件優渥,很享受晚年的生活。

自從美國成為超級大國后,大多數卸任總統都能利用自己的特殊身份和經歷,著書立說、把握商機,其收入也往往遠高于在任時。在衣食無憂的情況下,他們的退休生活更多地取決于自己的價值取向。對于未來的美國卸任總統來說,“卡特-克林頓”的全球公民模式,以及老布什的低調隱退模式將是最常見的兩種選擇。