“傳統”與“創新”的兼容

金鑫

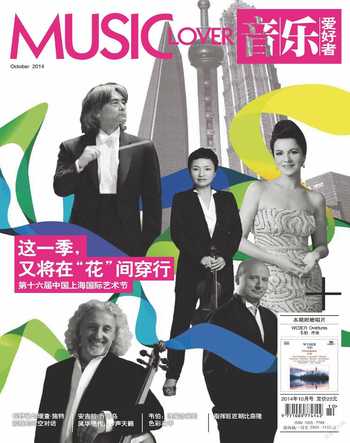

作為滬上文化盛宴之一的上海國際藝術節又將拉開大幕。翻開今年的演出節目冊,一場來自德國慕尼黑室內樂團的演出吸引了我的目光。作為一支早已在業界享有盛名的室內樂團,即將到訪的他們會給樂迷們帶來怎樣的驚喜呢?

慕尼黑室內樂團由克里斯托夫·斯蒂芬(Christoph Stepper)創建于1950年,是歐洲現存歷史最為悠久的室內樂團之一。1956年,指揮家漢斯·斯塔德馬爾(Hans Stadlmair)接掌樂團,在其后近四十年中,他一直擔任著樂團的藝術總監。在他的帶領下,樂團成功舉辦了四千余場音樂會,并出現在了電臺及世界音樂舞臺上。1995年起,指揮家克里斯托夫·波彭(Christoph Poppen)成為了樂團新的掌門人。他在植根傳統的基礎上為樂團勾勒出極富活力的發展目標,制定了古典音樂與現代音樂兼容的曲目編排模式,還帶領樂團首演了三十余部知名作曲家的新作。這些舉措不光為樂團帶來了諸多獎項——如2001年至2002年以及2005年至2006年德國音樂出版社的“最佳節目獎”、2000年的慕尼黑音樂獎、2002年的戛納國際古典獎及克里斯托夫和斯特凡·卡斯克基金獎等,還為樂團的國際地位奠定了堅實的基礎。自此,樂團頻頻受邀至世界各大音樂都市舉辦巡演。

十一年后,慕尼黑室內樂團迎來了第四任音樂總監——新一代指揮家中的杰出代表亞歷山大·李布萊希(Alexander Liebereich)。這位極富時代感的繼任者不僅完美地平衡著樂團的“傳統”與“創新”,更以其獨特的美學觀點與樂團一起深入到探索新聲音的工作中去。在他的帶領下,樂團在2008年獲得了當代音樂對話基金授予成功當代音樂團體的“新音樂獎”。現今,慕尼黑室內樂團每年在世界各地音樂廳舉辦演出超過六十場。同時,它還是梅紐因音樂節、萊茵地區音樂節、石勒蘇益格-荷爾斯泰因州音樂節、波蘭貝多芬音樂節等歐洲著名音樂節及音樂中心的客席藝術團體。許多知名藝術家都與樂團有過良好合作,包括喬凡尼·安東尼尼(Giovanni Antonini))、安德列斯·肖爾(Andreas Scholl)、維多利亞·穆洛娃(Viktoria Mullova)、薩賓娜·梅耶(Sabine Meyer)、珍妮·楊森(Janine Jansen)等。

慕尼黑室內樂團的總部設在慕尼黑的攝政王劇院,每個音樂季都會有一個特定的藝術活動系列作為主題。然而,無論主題如何更迭,“傳統”元素總是樂團編排演出曲目時的重要基石。作為二戰后歐洲樂壇興起的“復古”風潮倡導者,慕尼黑室內樂團在詮釋巴洛克或古典時期的作品時著重于揭示樂曲的客觀原貌。他們并不像一些古樂團那樣完全使用古樂器進行演奏,而是在使用現代樂器的基礎上,力求在音樂原本面目與現代審美趣味之間找到適當的平衡點。為此,樂團經常邀請知名巴洛克專家進行合作。在一些音樂會中,他們也會采用以首席領導的無指揮形式來體現室內樂固有的、成員之間的高度契合。至今,樂團演出過的曲目幾乎涵蓋這兩個時期所有重要作曲家的室內樂作品。不僅如此,當一些知名管樂演奏家受邀加入樂團演出時,由二十五位核心弦樂演奏家組成的室內樂團還兼具了“小型”交響樂團的功能,憑借其獨特的音響對莫扎特、貝多芬等經典交響樂進行全新的解讀。

樂團在巴洛克及古典時期以外的“傳統”曲目還包括浪漫時期的諸多室內樂佳作。在演釋這些作品時,樂團便脫去“復古”的外衣,搖身變為浪漫主義的“代言人”。這種對不同音樂風格的詮釋與把握在樂團近期發行的專輯中得到了集中體現:在德意志留聲機公司發行的樂團與小提琴家希拉里·哈恩、女高音克里斯蒂安·費舍爾及男中音馬蒂爾斯·哥爾尼合作錄制的巴赫專輯中,樂團將巴洛克音樂的“本真”體現到了極致,演奏清新、健康,不加修飾卻渾然天成;而在索尼公司發行的羅西尼序曲專輯中,樂團的演奏則活力四射且戲劇意味十足,每一句樂思都蘊含著華麗、閃亮并帶有獨特個性的靈感。

有了“傳統”的基石,慕尼黑室內樂團便大步邁向“創新”。每個音樂季,樂團都會向當代最具代表性的作曲家委約新作。近年來,曾為樂團進行創作的作曲家包括:埃爾基-斯文·圖爾(Erkki-Sven Tüür)、薩米爾·奧德赫-塔米米(Samir Odeh-Tamimi)、約爾格·維德曼(J?rg Widmann)以及中國作曲家譚盾等。

作為近現代優秀音樂作品的傳播大使,樂團多次與當代音樂版籍唱片公司(EMC)合作,錄制了卡爾·阿馬迪烏斯·哈特曼(Karl Amadeus Hartmann)、索菲亞·古拜杜麗娜(Sofia Gubaidulina)、韋伯恩(Webern)等近當代作曲家的新作。近期,樂團錄制的唱片有日本作曲家細川俊夫(Toshio Hosokawa)的作品專輯。另一張融合海頓與韓國作曲家尹伊桑(Isang Yun)作品的專輯則受到媒體的推崇,被認為是“近期最令人滿意的古典音樂唱片之一”。

在演出曲目外,樂團的“創新”還體現在參與、主辦不同形式的演出及活動之中。作為慕尼黑當代音樂劇場“新音樂季”的長期合作者,樂團在此演出了譚盾、查婭·車爾諾溫(Chaya Czernowyn)、維基塔斯·巴爾塔克斯(Vykintas Baltakas)等作曲家的多部現代歌劇;第一次與克勞斯·策厄萊因(Klaus Zenhelein)及巴伐利亞戲劇學院合作演出的克里斯托弗·維利巴爾德·格魯克(Christoph Willibald Gluck)的《麥加朝圣》也取得了巨大成功。

2003年起,樂團在慕尼黑現代藝術博物館推出了名為“現代藝術陳列館”的系列音樂會,每年三次在美術館大廳舉行的“現代夜曲”活動中著重推出一位現代作曲家的音樂作品,該系列目前已成為慕尼黑音樂界頗受歡迎的節目。2006年,樂團與其藝術總監李布萊希發起了一項名為“慕尼黑計劃”的新音樂活動。該活動由不同音樂會、研討會及其他活動組成,旨在通過與兒童、青少年和社會機構合作,以家庭為基礎,進一步推動樂隊與慕尼黑市的聯系。第一屆“慕尼黑計劃”的主題名為“唐氏綜合征兒童音樂會”,這個節目隨后出現在巴伐利亞電視臺的獲獎紀錄片中。除此之外,樂團還創辦了被文化界認為具有獨特個性的“白紙”——事先沒有宣布節目單和演員的“音樂會創意”,及備受關注的“慕尼黑室內樂團艾滋病音樂會”等一系列音樂活動。2010年,來自世界各地的七十多位音樂家自發加入到“慕尼黑室內樂團艾滋病音樂會”中,并在攝政王劇院合作上演了馬勒的《第四交響曲》。這場以慈善為目的音樂會盛況空前,一票難求,《南德意志報》在報道這場音樂會時認為,“古典音樂從來沒有面對過如此眾多年輕而又熱情的聽眾”。

在本次上海國際藝術節中,慕尼黑室內樂團將會為聽眾帶來兩場精彩的音樂會。第一場音樂會的曲目包括近代作曲家維列斯(Sandov Veress)的《特蘭西瓦尼亞舞曲》、莫扎特《A大調鋼琴協奏曲》(K.414)及柴科夫斯基膾炙人口的《佛羅倫薩的回憶》。在這場音樂會中,樂團邀請了我國鋼琴家李堅擔任獨奏。出身音樂世家的李堅早在二十世紀八十年代就奠定了自己國際演奏家的地位。他曾獲得瑪格麗特·隆-雅克·蒂博國際鋼琴比賽大獎,并作為獨奏家與柏林廣播交響樂團、英國皇家交響樂團、英國皇家BBC交響樂團、法國國家交響樂團等多支樂團合作演出。作為室內樂演奏家,他的合作伙伴包括馬友友、林昭亮等諸多世界一流音樂家。除此之外,李堅還是一名出色的指揮家,他曾指揮過圣路克斯交響樂團、名古屋交響樂團、羅馬尼亞國家廣播管弦樂團等多支樂團,并廣泛涉足歌劇領域。李堅現為上海音樂學院鋼琴系主任、上海市東方學者,同時也是美國紐約音樂家基金會的藝術總監。

樂團第二場音樂會以古典時期作品為主,曲目有莫扎特的兩首作品號為K.136與K.138的《嬉游曲》、《柔版與賦格》(K.546)、海頓《G大調小提琴協奏曲》及格里格的經典弦樂曲《霍爾堡組曲》。擔任小提琴獨奏的是樂團首席丹尼爾·吉爾伯格(Daniel Gilberger)。出生于1972年的吉爾伯格曾師從克里斯托夫·波彭、唐納德·維勒斯坦(Donald Weilerstein)等名師,并受到古利、金格爾德等知名音樂家的指導。他是多個國際音樂比賽的獲獎者。作為獨奏家及室內樂演奏家,吉爾伯格在歐洲、美洲及亞洲廣泛舉行音樂會,身影亦頻頻出現在石勒蘇益格-荷爾斯泰因州音樂節、萊茵音樂節等歐洲重要的音樂節中。不僅如此,他還擔任了法蘭克福交響樂團、巴伐利亞國家管弦樂團、斯圖加特室內樂團等多支樂團的客席和首席。自1999年起,吉爾伯格受邀出任慕尼黑室內樂團的首席,相信他與樂團之間的配合一定會帶給聽眾驚喜!