“打”出一片精彩的天地

景作人

打擊樂是一種古老的演奏形式,它的身上積淀了幾千年的歷史底蘊,承載著人類“圖騰”般的生命信仰。打擊樂又是一種現代的演奏形式,它身上的民族性、藝術性、廣義性都帶有鮮明的時代烙印。在人類數千年的音樂史上,打擊樂的輝煌時代從未消失過,它的發展,伴隨著人類生產力和藝術思維的不斷進步,而取得了重大突破。如今,打擊樂又在新的時代、新的環境、新的藝術潮流中脫穎而出,成為二十一世紀人類音樂文化中獨具魅力的演奏形式之一。

2014年8月1日至8月6日,第五屆中國國際打擊樂大賽暨箭麗打擊樂藝術節在山西太原舉行。一時間,并州大地掀起了一陣打擊樂狂潮,來自全國各地的打擊樂工作者和愛好者(包括參賽的青少年選手)云集一堂,共同唱響了一曲輝煌的“打擊樂之歌”。

中國國際打擊樂大賽暨箭麗打擊樂藝術節是目前在國內外享有威望的打擊樂綜合藝術活動。今年是該活動第五次舉辦。

本屆大賽和藝術節內容十分豐富,既有各個項目的專項比賽,又有評委大師和演奏家們的獨奏、重奏、協奏音樂會,還有九堂富有針對性和實際價值的大師課。一周的時間里,這里處處聽“打”,處處觀“打”,處處談“打”。人們被這生動、活躍、精彩的一“打”所震撼,從中得到了極大的收益和享受。

本屆比賽共設爵士鼓、民族鼓、小軍鼓、馬林巴四個項目,分少年組和青年組(爵士鼓分兒童組,少兒A、B組,少年A、B組和青年組),有來自全國各地將近四百名選手報名參賽。經過激烈角逐,四個項目共有八十余人獲得各種獎項,其中一等獎十名(三項空缺),二等獎十七名(兩項空缺),三等獎二十七名(一項空缺),其余均為優秀獎。此外,比賽還評出了優秀教師獎十名。

本屆比賽給我印象最深的是參賽選手多,年齡分布廣。兩百多名選手中,竟能分出六個年齡級別,且男女性別較為均等。這個現象說明,首先,目前我國學習打擊樂的人數相當多,尤其是兒童和青少年,所占比例非常之大。其次,這些學習者對打擊樂藝術十分熱愛,很多人都是憑著濃厚興趣來學習的。最后,學習者專業涉及面大,既有古典的馬林巴、小軍鼓,又有流行的爵士鼓和民族鼓,且每個項目都不乏突出的優秀人才。從這些方面來看,我國打擊樂藝術確實在人民大眾中扎下了根基。

本屆比賽還有一個特點,就是選手普遍基本功好,方法正確,比賽中鮮有演奏不正規者。這個現象說明,我國的打擊樂教育已發展到了較高水平,各地富有才華的年輕教師很多,從而使大批青少年學生能夠得到正規化的指導和專業化的訓練。大賽期間,我觀看了小軍鼓的決賽和馬林巴的決賽。說實話,參賽選手無論兒童、少年、青年,他們的演奏都令我吃驚不小,深深折服。

舉小軍鼓比賽為例,大部分參賽者在完成基本動作、充分表現樂曲技巧的同時,都能夠將音樂的細膩感覺融入其中,這是非常可貴的。給我印象頗深的是,有幾位年紀不大的參賽者(大概是少年組),不僅能夠很好地表現以節奏和“顆粒性”為主的技巧,還能夠以激情的音樂性“渲染”作品,恰到好處地處理力度、音色和情調上的變化,使演奏顯得鮮活而成熟。

馬林巴決賽更有看點,選手們除了充分、嫻熟地掌握樂器演奏技巧外,對音樂的韻律感、音色的敏銳感、音響的細膩感,都有著一定的掌握和表現。尤其是少年組的幾位選手,才華顯露得十分明顯,某些地方的把握與表現已經有了成熟音樂家的“影子”。

比賽期間,我有幸采訪了大賽評委會名譽主席、廣東星海演藝集團總裁、打擊樂演奏家余其鏗。他認為,本屆打擊樂大賽比起以往各屆水平要高很多,選手們對打擊樂藝術的認識和理解有了質的改變,技術和音樂方面都得到了飛速提高。毫不夸張地說,假若以第一屆比賽冠軍選手的水平來參加本屆比賽,充其量只能在初賽階段露露面,連復賽都進不了。這充分說明了十年來,我國打擊樂藝術的基礎水平確實有了翻天覆地的變化,以往膚淺粗糙的技術和單一落后的觀念正在逐步改善,這是一個非常可喜的現象。

余其鏗還說,本屆比賽邀請了眾多世界一流大師來做評委,他們不僅欣然前來,還非常重視此次大賽和藝術節。這說明近年來我們與國際打擊樂界交往日益頻繁,很多成績已經得到了世界的認可。因此,“融入世界,步入一流”不再是一句口號,而是中國打擊樂工作者已經達到和實現的目標。

談到今后我國打擊樂藝術的發展問題,余其鏗認為最緊要的是提高文化的比重,將打擊樂上升到一個嶄新的高度,繼而使學習者和愛好者真正領悟到它的文化淵源和藝術內涵。他說,目前我國學習爵士鼓的青少年有十幾萬之多,這是一個龐大的數字,要使他們每個人都成為真正的打擊樂藝術家,幾乎是一件不可能的事情。但是我們要努力向這方面發展,使這些學習者逐漸掌握更多的樂器演奏方法,成為名符其實的全能打擊樂手。

箭麗打擊樂藝術中心是我國一個重要的打擊樂基地,多年來為中國的打擊樂事業做出了重大貢獻。本屆藝術節與大賽融為一體,既給人們帶來了嚴肅不失活潑的藝術交流,又給人們帶來了新鮮豐富的藝術享受。大賽和藝術節期間,每晚都有評委、專家和教師為大家演出的音樂會,其種類之多、水平之高,無不令人感到驚嘆。我本人欣賞了其中的三場音樂會,對演奏家們的神奇技藝感到格外欣喜。

8月4日晚在山西大學音樂學院音樂廳舉行的是一場重奏音樂會,演奏家均為馬林巴比賽的評委,包括戴維·弗里德曼、鮑格頓·博卡諾、吳珮菁、張景麗、李晶晶等。這是一場輕松而愜意的音樂會,藝術節音樂總監張景麗除參加演奏外,還親自擔任了音樂會的主持和講解,她的主持親切,講解生動,為音樂會增添了自然和諧的氣氛。

音樂會的第一個曲目是馬林巴四重奏,曲名叫做《Sculpture in Wood》,演奏者是鮑格頓·博卡諾、張景麗、李晶晶、倪冉冉。這是一首溫馨和諧的作品,四位演奏家的合作感覺很恰當,音樂的進行和音色的變化均顯得流暢而細膩。音樂會開始前,張景麗告訴大家,本場音樂會,演奏家們只進行了一個短短的走臺,根本來不及進行細致的合練,故演奏的準備是“不充分”的。然而在實際演出中,人們感覺到的卻是默契的配合與嫻熟的表現,如此看來,四位演奏家的室內樂功力和重奏經驗都是非常老到的。

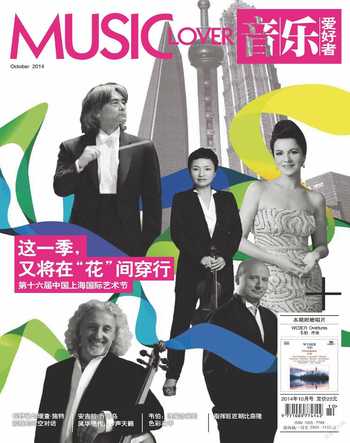

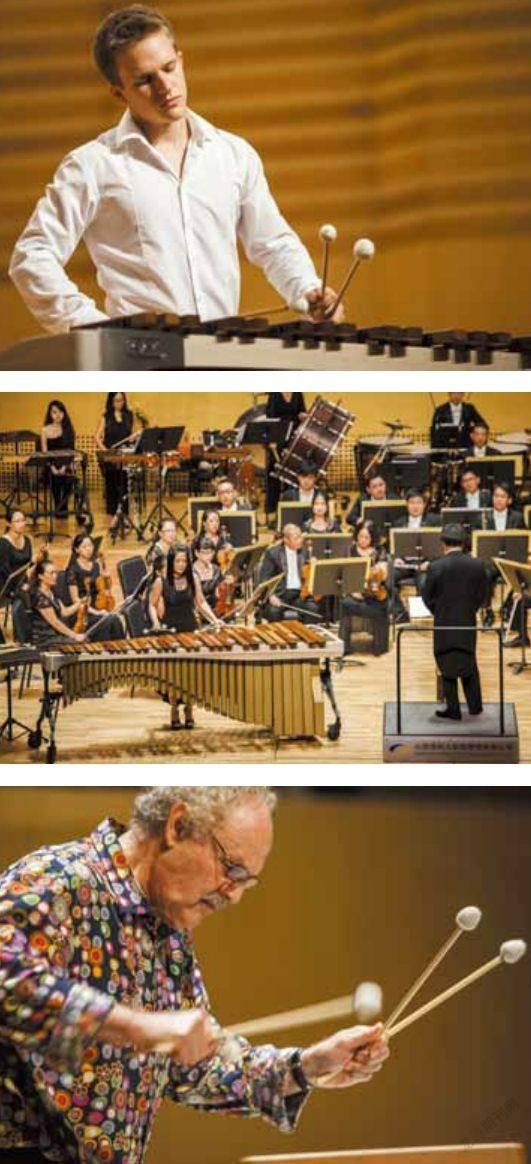

第二個曲目是《Rebounds A》,演奏者是鮑格頓·博卡諾的學生、青年打擊樂演奏家克里斯托夫·西辰。西辰是一位年輕的技巧大師,他的演奏充滿動感和激情,恰似火焰的燃燒和瀑布的噴瀉。當晚他一個人演奏A、B兩個聲部,整體效果渾然一體,非常震撼。西辰除技巧好外,演奏中還有著細膩的音樂內涵及豐富的經驗,當晚他一個人在舞臺上表現出的成熟駕馭感,令所有的觀眾深深嘆服。

臺灣演奏家吳珮菁是一位亞裔奇才,她是美國西維吉尼亞大學打擊樂博士、臺北藝術大學音樂系專任副教授、朱宗慶打擊樂團首席。吳珮菁的馬林巴演奏與眾不同,除了精湛的技巧和豐富的音色外,還有著一種特殊的陰柔之美和浪漫情調。當晚她演奏了《Princess Chang Ping》(金川、陳鴿、嚴偉伴奏),這是一首帶有故事情節的樂曲,吳珮菁的演奏剛柔相濟,情意綿綿,馬林巴在她的槌下顯得格外富有“人性”,演奏中的娓娓道來和低吟歌唱,使每一位觀眾都“身入其境,情入其里”。

世界顫音琴大師戴維·弗里德曼也登臺展示了自己的絕技——即興演奏。這位七十一歲的“世界之寶”信步走上臺來,埋頭便在那架比馬林巴小些的顫音琴上演奏起來。他的演奏十分神奇,從頭至尾都是即興演奏,琴隨心動,十多分鐘的演奏,既體現出高超的顫音琴演奏技巧,又體現出嫻熟的音樂理論功底,特別是和聲,即興的運用和變化非常奇妙。

8月5日晚在山西大劇院舉行的是一場協奏曲音樂會。打擊樂協奏曲與其他器樂協奏曲略有區別,一般來講,氣氛的渲染和情緒的表現是最主要的效果。然而,本場打擊樂協奏曲音樂會卻有所不同,幾部作品除專業性強、技巧豐富外,均有著內在的音樂性和深刻的思想性。開場的第一部作品是馬林巴二重協奏曲,它是根據巴赫的音樂改編的。張景麗與鮑格頓·博卡諾的演奏很有分寸感,兩人的賦格段處理張弛有度,富有韻味,“一問一答”游刃有余。在和聲的效果上,兩人盡量相“融”相“攏”,使之獲得了管風琴般的音響效果。

吳珮菁演奏的馬林巴協奏曲《巴黎圣母院》(為六只琴槌馬林巴與管弦樂團而作)是作曲家林金丞的作品。林金丞本人亦是打擊樂演奏家,故協奏曲寫得十分“打擊樂化”,他用馬林巴敘述,用馬林巴歌唱,用馬林巴表現,使觀眾在寫意與寫實的交替融會中,感受到了栩栩如生的音樂內容。吳珮菁是最善于演奏這類作品的演奏家,她將馬林巴的表現力發揮到了極致,很多地方抒情性濃郁,戲劇性突出。

戴維·弗里德曼演奏了顫音琴協奏曲。令人難以置信的是,這部由他本人創作的協奏曲,樂團協奏部分是事先寫好的,獨奏部分則是即興演奏的。樂曲開始前我相當疑惑,不知這位大師如何依靠即興手法與樂團完美結合。而當音樂奏響后,我逐漸聽出了端倪,原來弗里德曼寫的樂團協奏部分都是一些和弦長音,這樣一來,就確保他在一定的時值范圍內,依靠熟練掌握的和聲功能來即興填補樂句空白。這種手法很高明,也很“取巧”,他的“獨門絕技”令現場的觀眾嘆為觀止。

在本屆大賽與藝術節上,有一位特邀的評委很引人注目,他就是連續四屆全美小軍鼓比賽冠軍得主、美國青年打擊樂演奏家布萊德·布魯姆菲爾德。當晚的音樂會上,應大量慕名者的建議,布魯姆菲爾德臨時登臺加演了一個小軍鼓獨奏節目。他的演奏出神入化,登峰造極,且不說各類雜技般的“花哨”演奏技巧,就連最基本的節奏型和“滾奏”,他也能讓人陶醉得不能自拔。布魯姆菲爾德的演奏徹底改變了人們對小軍鼓的傳統認識,在理解上顛覆了多年來形成的固有概念。他為小軍鼓演奏藝術帶來了新生,是現今世界上當之無愧的小軍鼓“王子”。

音樂會中最令人激動的是張景麗演奏的陳怡《打擊樂協奏曲》。這首協奏曲是受新加坡交響樂團委約,為世界女打擊樂大師格蘭妮創作的,亦是作曲家一生中最重要的代表作之一。全曲體現出濃郁的中國民族樂風,同時以鮮明的西洋打擊樂手法與之串聯并融合,達到了中西合璧、神韻相符的效果。

如果說,最好的演奏家是最有靈性的演奏家,那么張景麗就是這方面的突出代表。我觀察她的演奏已有很長時間,感受最深的就是她能夠將打擊樂的“靈性”發揮到極致,繼而將這項藝術的魂魄“和盤托出”。當晚張景麗給人們留下的印象,就像是一位大師在利用手中的樂器向觀眾布道、授業、解惑,其精神的傳遞在音樂語言的逐步升華中得到了實現。

演奏時,張景麗完全置身于音樂之中,以自身嫻熟的技巧將作曲家的作品風貌盡善盡美地展現給觀眾。打擊樂協奏曲所需演奏的樂器很多,最主要的就有馬林巴、顫音琴、民族鼓、爵士鼓等。因此,若要演奏好這樣的作品,演奏家動作上的科學性、音樂感悟上的一體化都十分重要,所謂“擺、拿、打、放,穩、準、寸、狠”。當晚張景麗極好地表現出了這些因素,聽她的演奏,一切銜接都像流水般自如,所有的“點狀”發聲方法,都有著“線狀”的韻律效果。特別是第二樂章的打擊樂加吟誦,實在是富有新意,張景麗手打樂器,嘴里吟誦著蘇軾的《水調歌頭》,還不時唱上幾句戲曲的“板腔”,將人、器、樂三者融為一體,給人們帶來了詩意化、立體化、行為化的全新感覺。

8月6日的音樂會是溫德青打擊樂作品音樂會,由福建師大音樂學院“功夫”打擊樂團演奏。這場音樂會的幾首打擊樂作品都是表現溫德青音樂風格和音樂趣味的作品,即復雜與簡潔、玄機與合理、奇想與嚴謹、淺顯與深刻之間的對立統一和辯證融合。七首作品包括《楊柳不怨簫》《七、臺、匡》《搖滾精神》《自言自語》《功夫》《悲歌》等。

《楊柳不怨簫》是作曲家歌劇《賭命》中的間奏曲,有著虛幻般的悲劇氣氛。獨奏長笛(劉寧演奏)與打擊樂合奏的配合相當耐人尋味,帶著一種“灰色”的情調。《七、臺、匡》是民間戲曲的“鑼鼓經”段落,兩位鑼镲演奏者潘琦、夏禹棋手腳并用,將四聲部的快速對位表現得異常精準。《功夫》是一首用打擊樂表現中國功夫的作品,全曲的結構貫穿著陰陽對比,音色節奏變化多端,異常豐富,演奏者口頭念誦模擬打擊樂器的聲音源自于中國傳統的“鑼鼓經”,為的是達到釋放能量的目的。《功夫》是整臺音樂會中最出彩的,李林教授的演奏剛柔并濟,氣韻貫通,高超的技巧令人目不暇接,整部作品擊打流暢,銜接自然,具有深厚感和震懾力。《悲歌》是帶有京劇韻白的打擊樂合奏,有意思的是,這里采用的打擊樂器不是鼓,不是镲,而是人們日常生活中的鍋碗瓢盆、垃圾桶等物件,樂曲進行中,作曲家本人既指揮又朗誦韻白,雙方的配合“一招一式”,很有默契的感覺。

“打”出一片精彩的天地,這是第五屆中國國際打擊樂大賽暨箭麗打擊樂藝術節的輝煌特色。總結本屆大賽與藝術節,展望下屆大賽與藝術節,中國打擊樂工作者和打擊樂愛好者們信心十足,他們將滿懷豪情地迎接打擊樂藝術更加美好的未來。