金融服務進村入社區工程實施情況調研報告

——以南京地區為例

佘思揚,楊瑩

(南京審計學院金融學院,江蘇南京 211815)

金融服務進村入社區工程實施情況調研報告

——以南京地區為例

佘思揚,楊瑩

(南京審計學院金融學院,江蘇南京 211815)

我國農村金融發展相對滯后,成為金融體系中最薄弱的環節。農村金融市場是一個不完全競爭市場,逆向選擇和道德風險問題嚴重。構建完善的農村金融體系,有必要采取政府適當介入的方式來改善農村金融市場存在的缺陷、彌補市場的失靈。加大對農村金融政策的扶持力度,加強金融服務意識,結合農村實際情況改善推廣、宣傳方式,創新涉農金融服務產品。

農村金融;金融服務;“進村入社區”工程;實地調研

一、引言

為了使農村金融服務水平適應農村金融市場的新變化、滿足廣大農民金融服務的需求,2012年6月,中國銀監會發布了《關于實施金融服務進村入社區工程的指導意見》、《關于實施陽光信貸工程的指導意見》和《關于實施富民惠農金融創新工程的指導意見》,簡稱“三大工程”。南京審計學院金融服務“進村入社區”課題組于2013年7月開始,在南京六合區、浦口區、溧水區、高淳區4個區縣針對金融服務“進村入社區”工程實施情況開展了調查。本次調查方式采用了村民入戶訪問、填寫調查問卷以及對相關農商行等金融機構進行走訪的形式,總共發放問卷240份,獲得有效問卷201份,回收率為83.75%。報告全面分析了現階段金融服務深入農村基層的實際情況以及農村居民對金融服務的滿意度和需求度,并對農村金融的進一步發展提出具體的對策和建議。

二、調研基本情況介紹

(一)南京農村地區金融服務概況

南京的六合區、浦口區、溧水區、高淳區和江寧區農戶集中,對于農村金融服務情況的研究具有典型的代表意義。

在農村地區,紫金農村商業銀行、高淳農村商業銀行、溧水農村商業銀行、中國農業銀行等主要服務農村的金融機構都各自在基本服務的基礎上開展了一系列農村金融服務的深化與創新:一是創新了一些服務項目,例如各當地銀行都在超市和小商戶安裝POS機方便農戶領取農業保險、養老保險和糧食補貼。二是發展中間業務繳費功能,例如紫金農商行目前可以實現南京燃氣費、水費繳費功能,后期還將陸續增加代收電費、話費、代發新農保等其他中間業務。三是結合“送金融知識下鄉”長效工作機制,通過設立宣傳點、流動宣傳車、志愿服務小分隊等方式,利用平面媒體、廣播電視、手機短信等多種渠道,廣泛宣傳金融知識,幫助農戶提高對現代金融服務的理解和接受能力、金融風險防范意識和信用意識。

三、數據分析

本次問卷隨機調查了南京市浦口區、六合區、高淳區、溧水區4個區縣,涉及了共9個鎮的農戶,包括以傳統農業為生的農戶和以其他產業為生的農戶共238戶,收回有效數據為201份。以下將針對問卷中的問題進行情況描述和簡要分析。

(一)樣本特征

首先是被訪者的年齡和性別分布狀況。除極少部分受訪者(<3人)沒有填寫年齡,其余受訪者均填寫了年齡,年齡的分布基本符合正態分布。受訪者的性別比例為男性57%,女性43%,分布較為均衡,說明樣本具有代表性。

其次是被訪者的文化程度即受教育程度。文化程度為“初中及以下”的人多達150人,是占比最大的一部分。而“高中或中專”、“大專”、“本科”的人數分別為55、21、11人,此外,達到“研究生及以上”學歷水平的人數為0。從這樣的結果我們可以推測,雖然所選取的地區都在南京市轄區內,居民的受教育機會相比我國中西部地區要有明顯的優勢,但是受到農村地區教育資源的不足等普遍存在的制約因素的影響,居民的文化程度還是普遍低于發達城區。這樣的特點反映了農村金融服務在受眾需求方面可能存在的特殊性。

最后是對受訪者的家庭人數和家庭年收入的調查發現,調研地區的農戶家庭結構多為3-5人。與市區市民的家庭結構相比,仍然是擁有3位家庭成員的核心家庭占比最大,但在其他選項占比上又具有自身特點:家庭人數在“3人以下”、“3人”、“4人”、“5人”、“6人”、“6人以上”的分別占比7%、30%、22%、24%、13%、4%。從家庭年收入的統計數據分析,家庭年收入在“10000-50000元”的為84戶占41.79%、在“50000-100000元”的為59戶、占29.35%、在“100000-150000元”的為33占16.42%、在“150000-200000元”的為12戶、占5.97%、在“200000元及以上”的為12戶、占5.97%。從數據上看,農村地區的經濟水平較為落后。一方面是因為固有的傳統農業的生產方式的問題;另一方面,可能是家庭收入水平在被訪者看來是個敏感并涉及隱私的問題,考慮到被訪者可能有所保留的作答,這一統計數據與真實數據存在一定的誤差。

(二)金融服務使用情況

通過第一部分的調查我們基本掌握了被訪者的基本信息,緊接著對金融服務的使用情況做了一些基本調查,主要以存、貸款兩大類服務為主。在被訪者中,達到82.28%的受訪者表示擁有存折或銀行卡、其中87.93%的人是在3年前辦理的,而只有12.07%是近3年內辦理的,可見“金融服務進村入社區”工程在增加金融服務需要方面是否具有實際推動作用仍需商榷。但值得一提的是,存取款業務仍是農村地區金融服務的主要內容。在涉及“為什么開設銀行賬戶?”這一問題時,181人選擇了“存款/取款”功能,占據被訪者的大多數。

在涉及“您現在是哪些銀行的客戶?”這一問題時,選擇“農村合作社/農商行”的最多,達到83人次,其次分別是中國農業銀行、中國工商銀行、郵政儲蓄、中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行和其他城市商業銀行。

許多自然村的地理分布較為遙遠,且不易設置網點,所以在村子間距離較近的地方才會設有網點。根據前期在紫金農商行、溧水農商行、高淳農商行的訪談,我們了解到有合作社前身的農商行網點已經覆蓋所有行政村,再加上歷史因素,農村合作社被農村地區人民普遍認同,在不考慮紅利等因素的情況下,農戶的首選銀行往往是農商行。除農商行外,中國農業銀行和郵政儲蓄對于農村地區的建設也有著長期的積累。其他國有銀行和城市商業銀行雖然受歡迎程度較低,卻受到了從事個體經營、有資金周轉需求的農戶的青睞。

在涉及“您選擇目前銀行的原因”這一問題時,選擇“距離近”的有101人,具有較大優勢。其他選項如“服務態度好”有23人、“服務內容豐富”有17人、“朋友介紹”的有4人、覺得“一直如此,懶得換”的有12人、為了“能獲得貸款”的有3人、“其它”占據了61人。在實際調研中我們發現,由于農村地區的地理位置偏遠,為了更好的、更加及時的使用銀行賬戶,受訪者對于開戶行選擇的首要考慮因素往往是地理位置的遠近。當然,還有相當一部分的受訪者表示,銀行是公司指定用于發工資的或是政府用于發放土地征用費等費用的,自己沒有選擇自由。可見網點的遠近在農村地區至關重要,而政府或是用人單位也應該適當考慮選取本地方便的銀行作為指定行。

與此同時,我們也關注了沒有開設銀行賬戶的人群,其中有41.86%是因為家人已有賬戶,55.81%的人是因為沒錢,只有2.33%的人是因為不信任銀行。在涉及“您對所在地區銀行業不滿意的原因”這一問題時,有40名受訪者認為銀行的“網點太少”,位居第一,33人認為“開放的服務窗口少,等候時間長”,15人對“ATM機經常沒錢或出故障”較為不滿、而有10人對“辦理業務手續繁瑣”較為不滿。可見在金融服務普及較強的今天,我們一方面要積極的做好金融意識、金融服務的普及;另一方面要做好已有成果的維護與更新。

在貸款服務方面,42.13%的受訪者表示有貸款需求,57.87%的人暫時沒有。通過走訪我們了解到農村地區的借貸途徑主要是銀行和親朋好友兩種,其中46.71%的受訪者選擇銀行,53.29%的人選擇親朋好友。同時在訪談中我們了解到,一般情況下受訪者更愿意選擇向親朋好友借款而不是銀行貸款,原因大體有:一是農村地區的貸款往往需要擔保條件,銀行為了控制風險而設置了較高門檻,也將不少農戶拒之門外;二是銀行貸款需要支付一定的利息,向親朋好友籌資可以節省這部分費用;三是銀行貸款手續相對繁瑣,申請比較麻煩,向親朋好友借款相對而言便捷許多。因此,在所需資金不多,向親朋好友借款可行的情況下大部分居民更傾向于向親朋好友借款。基于這一情況,我們進行了進一步的調查:我們對有過貸款經歷的居民進行了“銀行能否滿足貸款需求”的調查,結果顯示,在這部分人群中,有46.24%的受訪者認為銀行滿足了其貸款需求,53.76%的人認為沒有滿足。

在涉及“2011-2013年您獲得的信貸屬于何種信貸方式”這一問題時,“憑自己信用貸款”在受訪者中所占比例僅為27.03%,遠不及“找人擔保”占37.84%和“以房產抵押”占32.43%,選擇“以存單、國債等質押”的人較少,占2.70%。由此可見,在農村地區更多的是通過財產或者其他方式的質押、抵押貸款,距離信用貸款的普及和安全監管還有相當大的難度。

在涉及“您家庭如果有借貸需求,借款需求盼望值是多少?”這一問題時,70.41%的受訪者選擇了“大于2萬元”,14.29%的人選擇“1-2萬元”,9.18%的人選擇“5000元以下”,6.12%的人選擇“5000-10000元”。而在涉及“您獲得的銀行信貸金額為多少?”這一問題時,28.36%的人選擇了“10萬元(含)以上”。

從這些問題可以看出,農村地區的信貸需求量相當可觀,但是在較為強勁的需求背后,顯現出了銀行信貸供給的不足與信貸針對性的缺失。從“您家庭借款的主要用途”這一問題看,“蓋房、買房”和“投資、做生意、周轉”這兩大方面為主要用途,同時,“子女上學”、“婚喪嫁娶”以及“購買大件消費品”等用途也有一定的占比。通過我們的調查可以發現:隨著近年農村生活水平的逐步提高,農村地區的貸款需求也逐步增加,農村地區金融信貸服務的發展應該得到更多的重視,現有情況急需各金融機構改善農村地區信貸環境,推出有農村特色的信貸產品,滿足農村地區日益增長、日益多元的信貸需求。

(三)金融服務進村入社區的實行現狀

在涉及“您是否了解正在施行推廣的金融服務進村入社區項目?”這一問題時,81%的受訪者表示“沒聽說過”,17%的受訪者表示“聽說過,但不了解”,只有2%的受訪者表示“很了解”。在實際調查走訪中,我們的也發現:表示“很了解”的絕大多數都是在金融、村政府等相關單位工作的村民或其親屬。表示“聽說過,但不了解”的受訪者中,絕大多數都是村鎮個體經營者。而居住于村鎮,尤其是偏遠村莊的普通居民基本都表示“沒聽說過”。由此可見,“金融服務進村入社區”工程的實施現狀目前還停留在相比比較繁華的村鎮層面,覆蓋的人群也是農村地區相對比較年輕、活躍的階層,對于偏遠貧窮地區的推廣工作還有待深入。

我們針對“金融服務進村入社區”工程有一定了解的居民進行了進一步調查,數據表明:在“您是從哪些途徑了解該工程的?”這一問題中,通過銀行宣傳了解的有33%、通過電視和網絡了解的有28%、通過宣傳欄了解的有9%、通過廣播了解的有2%。通過數據可以看出,銀行的宣傳起到了一定的成效。但是我們也從這些宣傳方式中發現了問題:這些途徑都是依托于現代傳媒的基礎之上,有著一定的可行性,但是由于農村有相當廣大的地區條件落后,居民很少甚至從未接觸過這些現代傳媒。在我們走訪的部分地區,居民家中只有桌椅等必須家具,在這些地區,單靠現代傳媒是很難達到宣傳效果的。因此,針對農村的實際情況推出有針對性的宣傳方式也尤為必要。

除此以外,該工程實施的實際情況的其他調查數據顯示:

有42.73%的受訪者反映其所在地區有定點定時流動金融服務(例如流動服務車、ATM機、POS機),22.03%的受訪者反映其所在地區最近1年內有新設立“金融便民服務點”,但只有17.98%的受訪者反映定點定時流動金融服務為給其帶來了方便。83.11%的受訪者表示其所在地區ATM機、POS機能基本滿足該地小額現金存取、轉賬、查詢等方面的服務需求。

近年來,手機銀行、電話銀行、網上銀行逐漸走進老百姓的生活中,在農村的調查發現,只有21.62%的受訪者表示“都了解”這三種付款渠道、40.99%的人雖然聽說過,但是不太了解,還有37.39%的人“沒聽說過”。然而在了解這些付款渠道的受訪者中,75%使用了網上銀行,18.18%的人使用了手機銀行,6.82%的人使用了電話銀行,這說明網上銀行相對更便捷也更易接受。

(四)相關關系

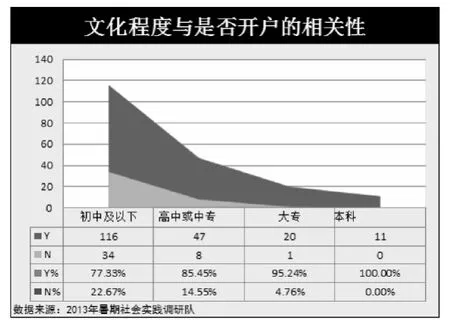

1.文化水平與賬戶的相關性

將“文化水平”與“是否擁有賬戶”進行交叉分析發現,文化水平與是否擁有賬戶存在相關性。在同一的文化水平內,擁有賬戶的受訪者比例高于沒有賬戶的受訪者比例;在不同的文化水平下,文化水平越高的受訪者,其擁有賬戶的可能性就越大。

圖1

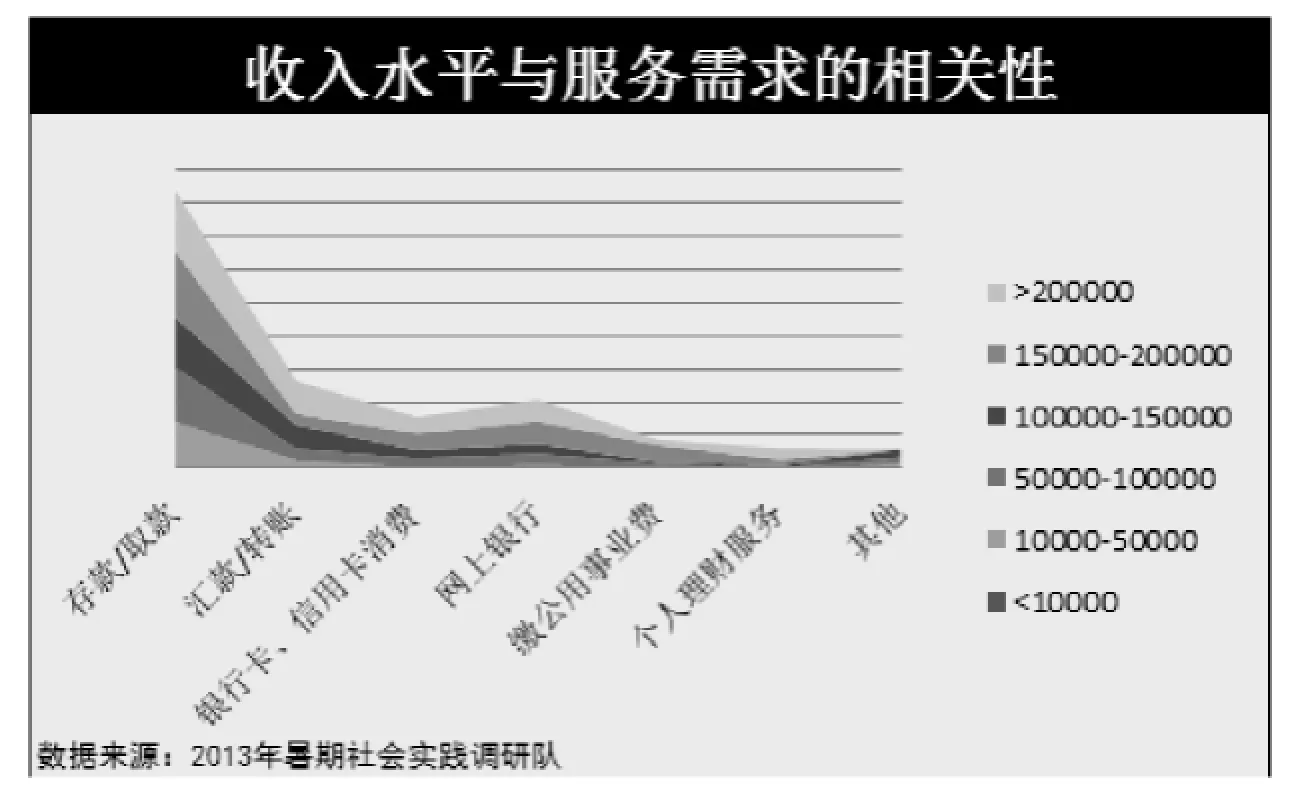

2.收入水平與銀行服務需求的相關性

將“收入水平”和“銀行服務需求”進行交叉分析發現,收入水平與銀行服務需求存在相關性。越是收入水平高的受訪者,對銀行服務的需求越強烈,越多樣化。(圖2)

圖2

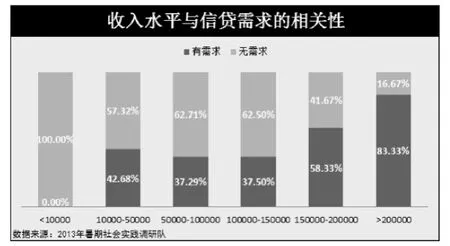

3.收入水平與信貸需求的相關性

將“收入水平”和“信貸需求”進行交叉分析發現,收入水平與信貸需求具有相關性。越是收入水平高的受訪者,越具有信貸需求。(圖3)

圖3

四、政策建議

(一)對政府建議

1.構建完善的農村金融體系

本次調研顯示,農村商業銀行、農業銀行和郵政儲蓄三家機構所在農村地區的網點較多、被農戶認可程度高。近年來城市商業銀行雖然也有逐步涉足農村地區的趨勢,但是總體占比依舊很低。農村金融市場是一個不完全競爭市場,逆向選擇和道德風險問題嚴重。有必要采取政府適當介入的方式來改善農村金融市場存在的缺陷、彌補市場的失靈。這對于推動農村金融服務水平的不斷提高、促進農村金融服務質量的不斷提升有著極其重要的意義。

2.加大對農村金融政策的扶持力度,配合“三大工程”的開展

加快政府對“三大工程”等“三農”政策的扶持力度,要加快明確各大型國有銀行、城市商業銀行等金融機構為“三農”服務的義務,各級財政向政策性業務的金融機構提供貼息,降低其經營成本和經營風險,引導社會資金流向農村地區。在具體工作中應該意識到農村金融的特殊性,農村有著自己的鄉土習俗,不熟悉環境的人很難深入農村地區開展工作。政府部門應該利用現有的村、鎮政府機構資源,協助相關金融工作人員深入農村地區,幫助他們快速熟悉農村地區環境,特別是要與各個村鎮自身的產業特色、經濟發展水平進行有機結合,從而有效地促進“金融服務進村入社區”工程工作的開展。

3.改善農村金融環境

(1)切實提高農村收入水平,鼓勵農民探尋致富新道路。長期以來,農村金融的發展受到了許多阻力,農村地區的經濟發展水平、農民收入水平直接影響了村民對金融服務的需求度。在現階段的農村,僅靠傳統農業收入作為家庭主要經濟來源只能勉強維持生計,在此情況下農村金融服務需求度很低。收入提高有利于刺激村民金融服務需求的增加,將直接帶動農村金融發展。

(2)加強農戶文化水平、推廣農村金融知識。農村金融發展遇到許多阻礙,源于眾多制約因素的約束,農戶的金融知識欠缺也是其中重要原因之一。本次調研中,農戶的文化水平還不是很高,不僅制約了他們對一些新概念、新模式和新技術的接受能力,不利于他們對生產技能的學習,還會導致他們對一些相關的農村金融知識的理解存在障礙、對農村政策缺乏關注。由此,農村首先應當注重文化素質的提高,積極了解一些相關的金融知識。

(二)對金融機構建議

1.加強金融服務意識,加強金融機構與當地居民的有效溝通,尤其是偏遠地區、中老年村民。調研結果顯示:年齡越大對自助服務終端的服務滿意度越低。由于農村地處偏遠,中老年村民與外界接觸不足,對于今年發展起來的金融服務知之甚少,對金融服務的信任度較低,金融服務意識不強,從而難以開展相關金融服務。加強對這類村民的金融宣傳,提高他們的金融服務意識,才能從源頭上改善村民對金融服務的接受度和滿意度。

2.結合農村實際情況改善推廣、宣傳方式。農村許多地區地處偏遠,經濟情況落后,現代傳媒的觸角難以觸及。該地區的居民對于金融服務知之甚少,又難以獲得現代傳媒的知識普及。金融機構應該開展諸如金融機構進村宣傳、村委會宣傳等村民喜聞樂見的方式,深入村戶進行相關宣傳推廣活動。

3.提高網點和設施布局的合理性,提升服務硬實力。調查數據顯示:營業網點的遠近、排隊情況、手續費的高低是影響村民對于自助服務終端服務的滿意度的重要因素,也是影響村民對現有金融服務的滿意度的重要因素。在調研中我們發現,為了配合金融服務“進村入社區”工程而在商戶安置的POS機已經達到對行政村的全覆蓋,但自然村中卻出現了數十米內重復安裝POS機以及間隔數公里都沒有POS機的兩種極端情況,分布不均問題較為突出。金融機構可以適當增加自助終端、營業窗口,改善營業大廳的環境,提升服務硬實力。由此可見農村金融機構的網點和設施的布局應該根據當地居民的分布進行合理規劃,既要避免偏遠村鎮金融服務的空白點,也要避免將所有的金融機構集中在一點上。

4.“因人制宜”、“因地制宜”地提供服務,加強服務軟實力。在調查中發現,相對富足的家庭,尤其是經營狀況比較好的個體戶存在著極具潛力的貸款需求,對于其他金融服務有著一定的接受程度。而生活條件相對艱苦的家庭往往只對基本的存取款業務有需求。針對這些不同的人群,金融機構可以對他們的需求發掘并歸類,從而在服務提供和推廣的過程中做到“因人制宜”,提高服務的效率。

此外,有不少農戶反映,農村地區在不同季節有著不同的生活和工作節奏,而該地銀行的營業時間恰逢農忙或工作時段,安排不盡合理。對此我們建議針對農村地區的淡旺季“因地制宜”的調整農村地區金融機構的營業時間,為農戶提供更人性化的服務。

5.創新涉農金融服務產品。針對農村地區經濟發展的特點,進行涉農保險、涉農貸款、涉農補貼、理財產品等方面的知識宣傳。發展水稻、棉花、油菜、森林等保險品種,加大“三農”政策性保險財政補貼力度,減少農民保費支出,確保農民能及時得到補償。農村地區以傳統農業為家庭經濟主要來源的農戶正在逐漸減少,土地多被承包,由此產生了兩個問題:一是對于涉農補貼的需求有下降趨勢。因此,針對農民理財知識欠缺進行相應的宣傳是必不可少的,要鼓勵各金融機構深入農村、設計出針對農戶需要“親農”型理財產品。二是農戶貸款方式的轉變。在農村地區,擔保貸款占據主導地位,通過個人信用取得的貸款金額受限且不易取得。因此,各金融機構應該創新新貸款方式,真正肩負起當地經濟發展的重任。

[1]聶勇.中國新型農村金融的可持續發展探析[J].中國農學通報,2011(27):193-198.

[2]張寒陽.我國農村金融體系存在的問題及建議[J].金融管理,2011.

[3]郭功星,宋華,劉曬珍.金融創新對我國農村金融發展的啟示[J].財金之窗,2010.

[4]申楓.農村金融需求對金融體系重構的影響[J].法制與經濟,2012.

[5]冉光和,趙倩.中國農村金融制度效率的測度及其空問差異研究[J].農村經濟,2012.

[6]歐海燕.以完善的農村金融體系破解金融二元結構[N].中國城鄉金融報,2012-01-11.

(責任編輯:黎芳)

Project Implementation Research of Financial Services into the Villages and Communities——Taking Nanjing Area as an Example

SHE Siyang,YANG Ying

(Financial College,Nanjing Audit University,Nanjing,Jiangsu 211815,China)

China’s rural financial development lags behind,which becomes the weakest link in the financial system.The rural financial market is an imperfect competition market,where adverse selection and moral hazard have become big problems.To construct a perfect rural financial system,it is necessary to take the way of the government appropriate intervention to improve the defects of rural financial market and make up for market failure.We should strengthen support for rural financial policies and financial service consciousness,in combination with the practical situation of the countryside to improve the promotion and the innovation of agriculture financial services products.

rural finance;financial services;“financial services into the villages and communities”project;investigation

F830.6

A

2095-0098(2014)02-0082-07

2014-02-23

江蘇省大學生實踐創新計劃省級重點項目(201311287014Z)

佘思揚(1993-),女,江蘇南京人,南京審計學院金融學院本科在讀學生;楊瑩(1993-),女,江蘇南京人,南京審計學院金融學院本科在讀學生。