老年住院患者抗生素使用情況及合理性分析

郭 菁

(吉林省前衛醫院藥劑科,吉林 長春 130000)

據有關資料顯示,抗菌藥是當今住院用藥中應用最為廣泛且消耗量最大的一類藥物〔1〕,不合理的使用抗菌藥會嚴重威脅老年患者的生命〔2〕。本文通過了解我院老年患者抗菌藥使用現狀,進一步提高臨床用藥合理性,為制定合理規范的老年抗菌藥使用方案提供科學可行的依據。

1 資料與方法

1.1臨床資料 隨機抽取我院2013年4~12月的住院患者病歷4 000張,篩選出年齡≥60歲的老年患者病歷552張。其中男292例,女260例,年齡60~96〔平均(74.12±8.44)〕歲。入院時診斷合并顱腦損傷38例、泌尿系統疾病84例、心血管疾病162例、呼吸系統疾病103例、消化系統疾病81例、腦血管疾病24例、糖尿病及其他60例。

1.2方法

1.2.1評價指標 抗菌藥物種類按照臨床常用分類分為青霉素類、頭孢菌素類、喹諾酮類、氨基糖苷類、克林霉素類、大環內酯類、硝唑類。

抗菌藥物合理應用判斷標準:按照衛生部《抗菌藥臨床應用管理辦法》中相關規定,抗菌藥使用率不超過50%,用藥指數(DUI)≤1、B/A值≥1時判斷為抗菌藥使用合理。日用藥人次數(DDDS)值評價標準:參照《中華人民共和國藥典臨床用藥須知》及藥品說明書和成人平均用量計算。

1.2.2質量控制方法 本次研究由藥劑科、病案室及相關科室住院部醫務人員共同完成,檔案調閱由藥劑科和病案室共同完成并相互確認,患者病史、用藥指征及并發癥情況的確認由藥劑科和住院部醫務人員共同完成,所有人員在本次研究之前均進行集中培訓,合格后方可參與。

1.3統計學方法 采用SPSS17.1軟件,計數資料采用χ2檢驗,計量資料采用t檢驗,采用等級相關分析法。

2 結 果

2.1抗菌藥使用情況統計結果 本次調查的552例老年患者中有436例有使用抗菌藥記錄,其中只使用1種抗菌藥的184例(42.20%),使用2種的214例(49.08%),使用3種及以上38例(8.72%)。所有使用抗菌藥的患者中有341例(78.21%)進行了藥敏試驗或細菌培養。

2.2主要感染部位及并發癥情況 老年患者的主要感染部位為支氣管及肺部(112例,20.29%),其次為消化系統(43例,17.79%),另有14例(2.54%)軀干部感染和40例(7.25%)泌尿及其他系統感染患者。在住院治療過程中有14例患者出現并發癥,其中8例為院內肺部感染,6例為支氣管感染。

2.3抗菌藥給藥途徑及用藥指征統計結果 老年患者中抗菌藥使用方法以靜脈滴注為主(415例),其中57例采用口服與靜脈滴注同時給藥的方式,單純采用口服給藥的只有21例。在給藥指征統計中,治療性給藥占大多數(178例),其次為預防性給藥(162例),另有96例屬于無指征給藥。

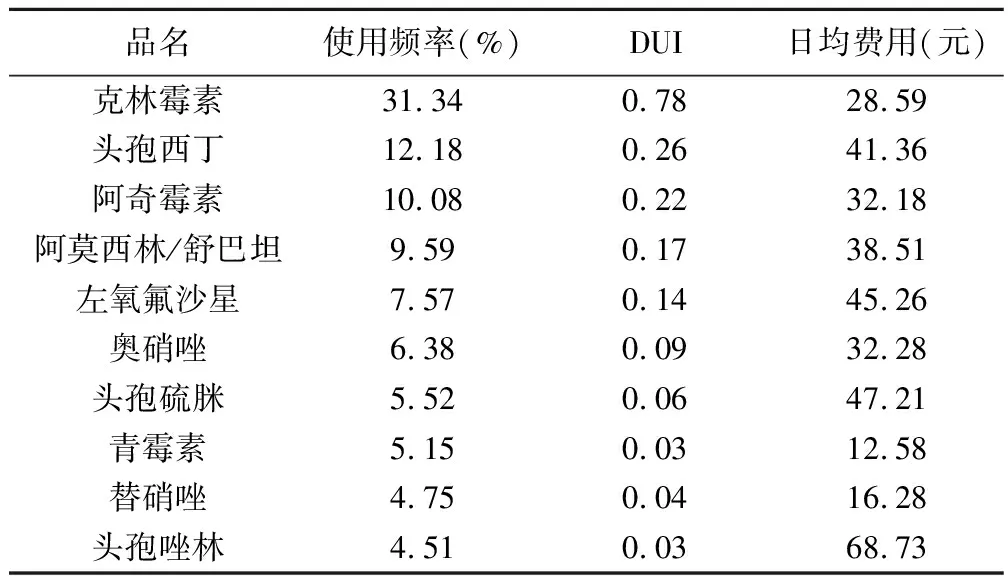

2.4DUI統計結果 在本次調研中臨床患者用藥較為全面,基本覆蓋上述7種類型,使用率最高的抗菌藥是頭孢類藥物,其次是青霉素類、喹諾酮類藥物,按照抗菌藥使用頻率進行排序,將我院最常用的10種抗菌藥進行統計。見表1。

表1 抗菌藥使用頻率及DUI統計

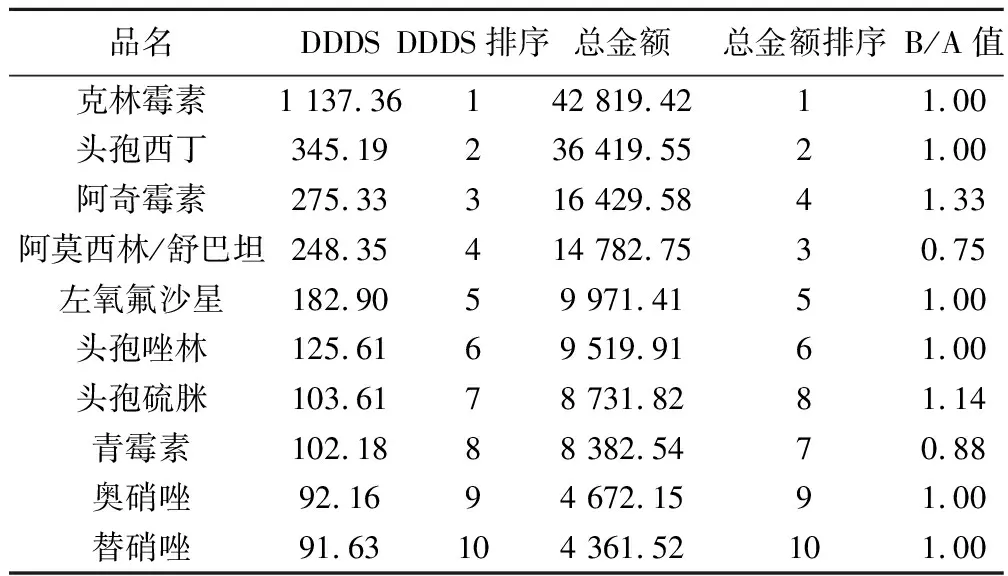

2.5用藥頻度統計結果 根據使用頻率最高的前10名抗菌藥的DDDS值計算B/A值,可以看出我院抗菌藥同步性總體較好,其中最高的阿奇霉素雖然B/A值高,但是藥品售價相對便宜,在日常用藥中患者普遍易于接受。見表2。

表2 用藥頻度統計

3 討 論

隨著我國人口老齡化趨勢日益嚴重,我國抗菌藥使用率居全球前列〔3〕。老年患者由于自身身體機能的退行性變化決定了老年患者用藥的特殊性,同時,老年患者入院時除了主訴疾病外大多數都患有其他的疾病,因此如何選擇合理的抗菌藥及是否需要聯合用藥也成為臨床工作者所面臨的問題。

老年人胃腸道功能退化,蠕動減慢,造成藥物在胃內停留時間過長,胃排空延遲增加了不良反應發生率;雖然老年人群普遍有脂肪堆積現象,但是體內循環的改變造成血液中藥物成分分布到脂肪中的容積率減少,增加了血液及體液中游離的藥物量,從而藥物的藥理作用增強,不良反應發生率進一步增加;另外老年人肝腎功能下降明顯,特別是長期飲酒的患者肝功能更為衰弱,按照正常劑量用藥容易造成患者因為代謝不暢而發生藥物中毒。本次調查的患者中入院時均有不同程度的并發,這也增加了抗菌藥選擇的難度。

本次調查發現我院住院老年患者中抗菌藥使用率高于衛生部抗菌藥應用率50%以下的要求,但是考慮到調查人群均為老年患者,抗菌藥使用率增加屬正常。但是本調查中聯合用藥比例達到57.80%,無指征用藥比例達到22.02%,按照相關法律法規要求,使用抗菌藥應有明確的指征,對需要聯合用藥應充分考慮聯合使用后是否會造成藥物拮抗作用或增加患者不良反應發生率等情況,因為大部分抗菌藥均經過肝臟代謝,對肝臟有不可避免的毒副作用,同時如萬古霉素、氨基糖苷類等毒性較大的藥物更應該在有明確用藥指征的情況下謹慎使用。本次調查中發現使用率較高的抗菌藥中均有不同程度的過量使用或無指征使用情況,應當引起臨床工作者的重視。

本次調查中發現臨床醫師對抗菌藥的認識不足,對同類藥物間的差異缺乏足夠的認知,因此造成臨床醫師頻繁隨意換藥,其中較為典型的1例腹膜炎住院的68歲男性患者在住院38 d中持續使用了35 d抗菌藥且換了7種抗菌藥,最嚴重時甚至采用了4聯抗菌藥治療方案。在本次調查中另一較為嚴重的問題是術后預防用藥時間普遍偏長,這有醫者的原因也有患者及家屬的原因,但是有國外的學者研究發現〔4〕,術后不按規定使用抗菌藥容易改變細菌對抗菌藥的敏感性,從而造成急性耐藥菌的產生,不利于患者術后恢復。

本次調研中發現我院抗菌藥用藥頻度較為正常,不同抗菌藥按照適用范圍區別較大,抗菌藥同步性較好,但是這當中也存在部分價格較高的藥物雖然同步性較好但是患者接受度較低的現象。結合本次調查結果,筆者建議應當對全院臨床醫師集中開展抗菌藥物學習,提高對抗菌藥物認識水平,盡快開展臨床血藥濃度檢測等臨床藥學服務,為老年患者制定個性化治療方案,同時臨床藥師應深入臨床對不合理的用藥方案及時予以糾正并對患者及家屬做好宣傳工作,提高老年患者抗菌藥合理利用率。

4 參考文獻

1郭 菁,熊蔚蔚,陶宇宏. 抗菌藥物不良反應146例臨床分析〔J〕. 北華大學學報(自然科學版),2013;14(6):687-9.

2溫冬華. 門急診抗菌藥不合理應用處方分析〔J〕. 藥物流行病學雜志,2012;21(7):330-2.

3何靖楠,李寧華,張 毅,等. 中國應對人口老齡化的對策〔J〕. 中國老年學雜志,2014;34(2):553-6.

4Harbarth S,Samore MH,Lichtenberg D,etal. Prolonged antibiotic prophylaxis after cardiovascular surgery and its effect on surgical site infection and antimicrobial resistance〔J〕.Circulation,2000;101(25):2916-20.