老年腰椎棘間韌帶退變MRI分型的可重復性

王 闖 王 策 方 昊 毛海英

(吉林省人民醫院放射科,吉林 長春 130021)

棘突韌帶復合體由棘突、棘間韌帶、棘上韌帶組成,其在維持脊柱的穩定性及生物動力學方面起著重要作用,其病變或退變常加快臨近節段的退變,進而引起相應的臨床癥狀。目前,國內關于老年人棘間韌帶的影像學研究鮮有報道。MRI憑借其超高軟組織分辨率、多參數任意平面成像等特點已成為研究脊柱病變的重要手段。MRI正中矢狀面能夠清晰地顯示棘突、棘間韌帶、棘上韌帶。本文旨在利用Kappa檢驗評價老年棘間韌帶退變MRI分型的可重復性。

1 材料與方法

1.1一般資料 搜集我院2012年6月至2013年12月因腰背部疼痛伴或不伴有腿部不適而就診的老年病人50例。其中男性23例,女性27例,平均年齡69.8歲。所選病例無腰椎手術史及脊柱側彎。

1.2設備及成像參數 50例老年病人均行腰部MRI平掃,設備采用GE HDX system 1.5T 磁共振掃描機,標準8通道脊柱線圈,常規行矢狀位SE T1WI、FSE T2WI、STIR-FSE T2WI及橫軸位FSE T2WI,矢狀位采用矩陣320×224,FOV 32,層數 11,層厚4 mm,采集次數 4。

1.3棘間韌帶退變分型 依據棘間韌帶放射學與組織病理學研究〔1~3〕并結合其退變的MRI信號特點,現將棘間韌帶退變分為4型。Ⅰ型:T1WI、T2WI等/低信號,或混雜信號;Ⅱ型:T1WI高信號、T2WI高信號;Ⅲ型:T1WI低信號、T2WI高信號;Ⅳ型:T1WI、T2WI等或低信號伴棘突骨質增生/棘突骨髓信號變化/棘突間間隔變窄。利用正中矢狀位T1WI、T2WI評估L2~3、L3~4、L4~5、L5~S1節段棘間韌帶退行性變。

1.4影像學評價 由3名骨科醫師(A、B、C)獨立對50例MRI圖像(共200節段)進行評價,分別對棘間韌帶退變進行分型。1 w后3名醫師對MRI圖像再次評價分型。A、B、C分別從事臨床骨科3年、7年、9年。

1.5統計學方法 應用SPSS12.0統計軟件進行分析,計算每位醫師下棘間韌帶不同類型退變所占比例。利用Kappa統計量來評估觀察者內一致性、觀察者間一致性。k=0~0.2一致性很差,k=0.21~0.4一致性較差,k=0.41~0.6一致性一般,k=0.61~0.8一致性較好,k=0.81~1.0一致性極佳。

2 結 果

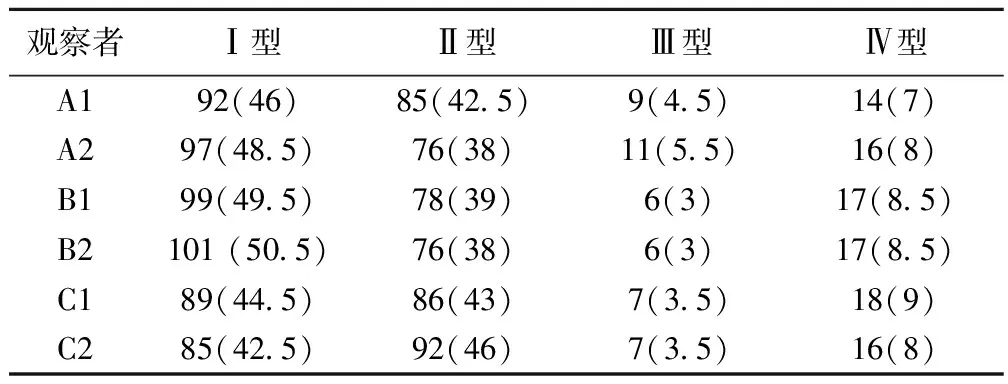

2.1不同觀察者對棘間韌帶分型診斷比較 Ⅰ型共85~101節段(42.5%~50.5%),Ⅱ型共76~92(38%~46%)節段,Ⅲ型共6~11(3%~5.5%)節段,Ⅳ共14~18(3%~5.5%)節段。見表1。

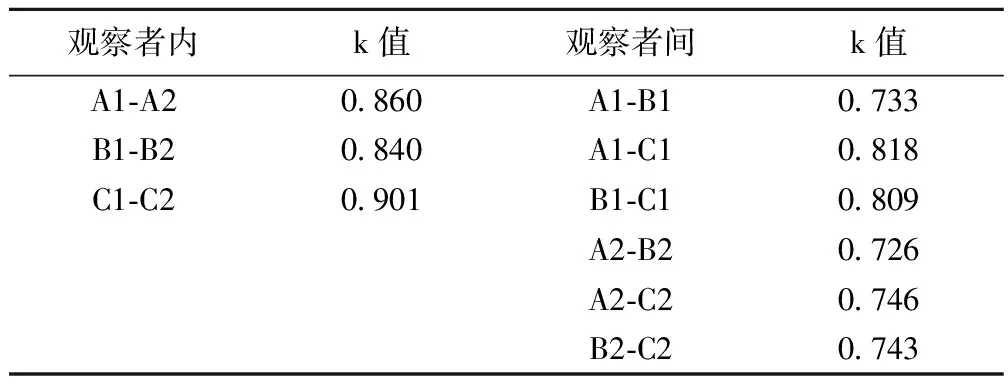

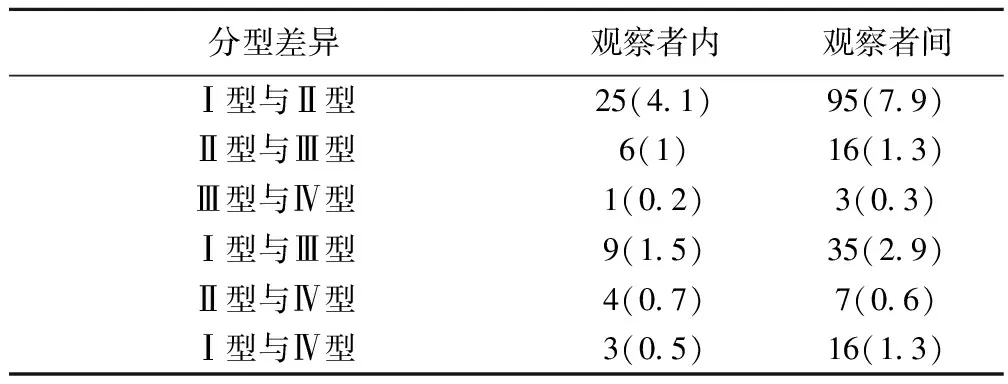

2.2觀察者內一致性與觀察者間一致性 觀察者內一致性k=0.840~0.901。200節段中觀察者內完全一致的節段181~188(90.5%~94%)。觀察者間一致性k=0.726~0.818,低于觀察者內一致性。200節段中觀察者間完全一致的節段167~178(83.5%~89%)。見表2。觀察者內與觀察者間對棘間韌帶退變MRI分型的分歧分布,見表3。

表1 不同觀察者對棘間韌帶退變分型的診斷〔n(%)〕

表2 觀察者內與觀察者間對棘間韌帶退變分型的一致性

表3 觀察者對棘間韌帶退變分型分歧分布〔n(%)〕

3 討 論

棘間韌帶對維持脊柱結構的穩定起著非常重要的作用,其病變是導致腰背部疼痛的重要因素〔4,5〕。近年來,棘間韌帶逐漸成為研究熱點,但尚無MRI關于棘突間韌帶的報道〔3~6〕。本文MRI對腰椎棘間韌帶退變的分型系統是參照Fujiwara等〔3〕提出的分型并依據棘間韌帶解剖學、組織學及放射學相關的研究進行修正優化而形成。該分型系統是根據在正中矢狀位T1WI、T2WI圖像上棘間韌帶信號變化及形態特點進行的。著重分析了MRI對棘間韌帶退變分型系統的可靠性、可重復性以及分型不一致的分布。

目前,關于棘間韌帶退變這一連續發生發展的過程尚無明確描述,但棘間韌帶的影像學表現與病理變化是相關的〔2〕。MRI憑借其優異的軟組織分辨率能夠清晰顯示棘間韌帶的主要病理變化。Fujiwara等〔3〕認為棘間韌帶在T1WI、T2WI圖像均呈低信號代表退變的早期階段,與本文中Ⅰ型相一致。Ⅱ型退變在T1WI、T2WI中均呈高信號,代表了棘間韌帶的脂肪變性。Ⅲ型退變T1WI呈低信號、T2WI呈高信號,這種影像學表現與細胞的大量增殖、血管的侵犯相關,也有人認為其可能是滑囊炎。Ⅳ型退變代表了棘間韌帶嚴重的退變,表現為棘突骨質增生、棘突間間隙變窄、棘突骨髓信號改變、棘突間韌帶T1WI、T2WI均呈低信號,病理學上可發現大量纖維化和軟骨化生。

本研究中棘間韌帶的退變以I型與II型為主。Fujiwara等〔3〕的研究中約2/3的棘突間韌帶表現同樣符合本文中的Ⅰ型、Ⅱ型。Ⅲ型信號與棘突間滑囊炎表現相似,約占6%~11%。Ⅳ型代表了退變的晚期,所占比例較小。

棘間韌帶退變的MRI分型系統的所有觀察者內一致性極佳,觀察者間一致性稍低,但k值仍屬于較好或極佳范圍。A、B、C觀察者內k值0.860~0.901變化不大,說明臨床經驗對觀察者內的一致性影響不顯著。當分型不一致包括Ⅳ型時,不一致發生率相對較低。這可能是由于識別棘突間間距變窄、棘突骨髓信號變化較分辨其他三型信號變化更容易些。棘間韌帶退變分型不一致在Ⅰ型與Ⅱ型之間發生率高于較其他分型。這可能是因為Ⅰ型、Ⅱ型所占比例較高,導致了分型不一致發生率的升高。另外,在區分Ⅰ型、Ⅱ型的信號特征存在一定困難,也就是在鑒別等信號與高信號存在分歧。這就要求更高的組織對比與可量化的信號強度。

同時,研究也存在一定的局限性:首先,由于沒有獲得研究對象的病理學結果,因此無法與MRI信號進行對比研究,但本文是建立在先前的放射病理學研究基礎上的。其次,由于是回顧性分析無法明確臨床癥狀與棘突間韌帶退變分型之間的確切關系,因此有必要進行前瞻性研究。

綜上所述,腰椎棘間韌帶退變的MRI分型系統具有良好的一致性,可以為臨床進一步研究腰椎棘間韌帶退變提供可靠的影像學評價標準。

4 參考文獻

1Maes R,Morrison WB,Parker L,etal.Lumbar interspinous bursitis (Baastrup disease) in a symptomatic population: prevalence on magnetic resonance imaging〔J〕.Spine,2008;33(7):E211-5.

2Sartoris DJ,Resnick D,Tyson R,etal.Age-related alterations in the vertebral spinous processes and intervening soft tissues: radiologic-pathologic correlation〔J〕.AJR,1985;145(5):1025-30.

3Fujiwara A,Tamai K,An HS,etal.The interspinous ligament of the lumbar spine.Magnetic resonance images and their clinical significance〔J〕.Spine,2000;25(3):358-63.

4王志剛,韓鵬飛,趙 勝.棘間韌帶源性下腰痛的臨床研究〔J〕.中國傷殘醫學,2013;21(10):440.

5Lamer TJ,Tiede JM,Fenton DS.Fluoroscopically-guided injections to treat 'kissing spine' disease〔J〕.Pain Physician,2008;11(4):549-54.

6杜俊杰,羅卓荊,李新奎,等.保留棘突韌帶復合體的腰椎管擴大減壓術〔J〕.中國矯形外科雜志,2008;16(7):546-8.