改革開放以來東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)演變特征及動(dòng)力機(jī)制

李曉玲,劉慈航,劉大平,張紫雯,王士君

(1.東北師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院,吉林 長春 130024;2.吉林大學(xué)文學(xué)院,吉林 長春 130012;3.吉林省征地事務(wù)中心,吉林 長春 130042)

城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)研究是城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市規(guī)劃工作的重要基礎(chǔ),理性地分析區(qū)域城市體系規(guī)模分布演變及動(dòng)力機(jī)制對(duì)于準(zhǔn)確預(yù)測(cè)城市人口規(guī)模,合理確定城市體系結(jié)構(gòu)具有重要作用[1].中國東北地區(qū)是由遼寧、吉林、黑龍江三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)東部的赤峰市、通遼市、呼倫貝爾市及興安盟(內(nèi)蒙古東部四盟市)共同構(gòu)成的地域整體,是相對(duì)完整、典型的大經(jīng)濟(jì)區(qū).改革開放以來,東北地區(qū)的城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化.目前關(guān)于我國東北地區(qū)城市體系的研究大都是局部區(qū)域內(nèi)的研究或是城市發(fā)展歷史的研究[2-8],對(duì)等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)的研究較少.本文以改革開放以來東北地區(qū)6個(gè)時(shí)間點(diǎn)市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口數(shù)據(jù)(1984年、1990年、1996年、2003年、2008年)為基礎(chǔ),運(yùn)用地理學(xué)的一些理論模型,對(duì)區(qū)域內(nèi)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)的演變特征及動(dòng)力機(jī)制進(jìn)行了定量和定性分析,以期對(duì)預(yù)測(cè)未來城市規(guī)模發(fā)展及老工業(yè)基地振興提供一定的參考.

1 等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)演變特征

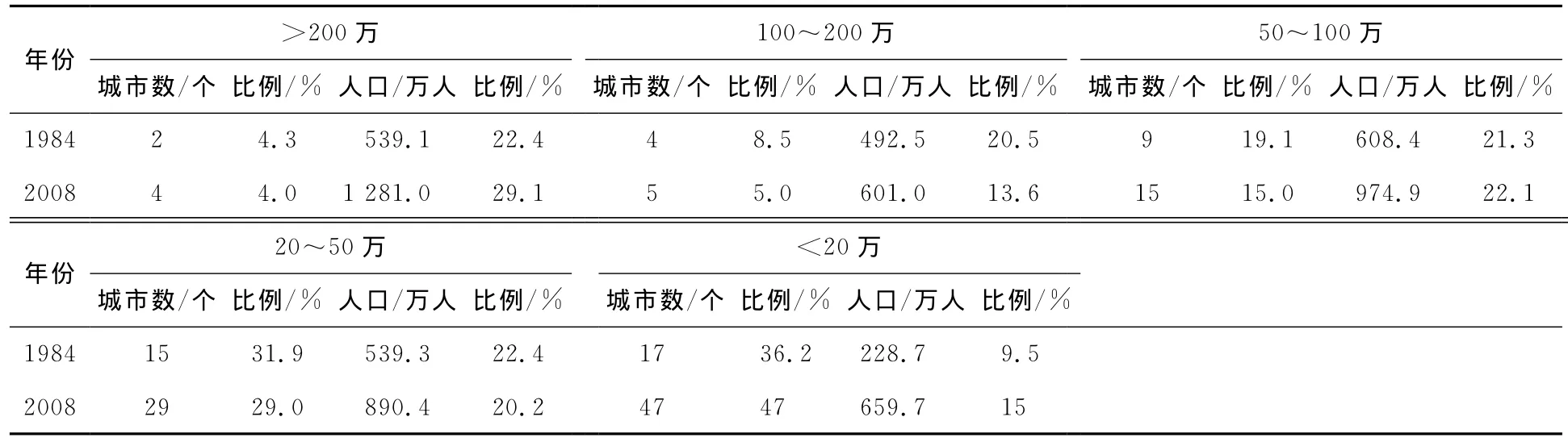

改革開放以來東北地區(qū)城市數(shù)量和規(guī)模均有增加(見表1).中小城市數(shù)量增長相比人口規(guī)模增長并不明顯,小城市數(shù)量增加了30個(gè),擴(kuò)大2.76倍,人口比重則僅增加了1.58倍;中等城市數(shù)量增加了14個(gè),增長1.93倍,而人口比重卻有下降趨勢(shì).超大城市、特大城市、大城市人口規(guī)模增長較城市數(shù)量增長明顯,城市數(shù)量增長了1.6倍,人口比重增長1.74倍.

1.1 城市首位度指數(shù)變化

首位度是衡量城市規(guī)模分布狀況的一種常用指標(biāo),為一國的最大城市與第二大城市人口的比值,在一定程度上代表了城市體系中城市人口在最大城市集中的程度,其公式為S=P1/P2;為了改進(jìn)首位度2城市指數(shù),后來又有人提出4城市指數(shù)和11城市指數(shù),公式為S4=P1/(P2+P3+P4),S11=2P1/(P2+P3+…P11)[9].式中,P1為首位城市人口規(guī)模,P2~P11為第2位到第11位城市人口規(guī)模.按照位序-規(guī)模原理,所謂正常2城市指數(shù)應(yīng)該是2,4城市指數(shù)和11城市指數(shù)應(yīng)該是1.運(yùn)用東北地區(qū)1984—2008年(由于2010年后統(tǒng)計(jì)年鑒上城市人口統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化,為保證歷年來數(shù)據(jù)分析結(jié)果的可比性,故數(shù)據(jù)選取至2008年)設(shè)市城市市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口數(shù)據(jù)計(jì)算得出歷年來城市指數(shù),結(jié)果見表2.由表2可見:1984—1996年以來,2城市指數(shù)處于上升階段,從1996至今2城市指數(shù)均處于下降階段,與1996年后我國采取“嚴(yán)格控制大城市規(guī)模,合理發(fā)展中等城市和小城市”的城市發(fā)展政策密切相關(guān),使得大城市發(fā)展受到一定限制.改革開放以來2城市指數(shù)、4城市指數(shù)、11城市指數(shù)一直小于理論值,東北地區(qū)首位城市沈陽的城市人口規(guī)模仍有進(jìn)一步的發(fā)展空間.

表1 改革開放以來東北地區(qū)城市數(shù)量和規(guī)模對(duì)比

表2 改革開放以來東北地區(qū)城市首位指數(shù)

1.2 城市規(guī)模基尼系數(shù)分析

城市規(guī)模基尼系數(shù)(G)用以表明城市體系中城市規(guī)模的集中分散程度,能夠比較精確地比較區(qū)域內(nèi)所有城市規(guī)模間的差異,取值范圍通常介于0~1之間,越接近0表示城市規(guī)模分布之間差異越小,越接近1表示城市規(guī)模分布彼此差異越大,一般認(rèn)為G在0.6以上表示城市規(guī)模極不平衡[9],公式為G=T/2S(n-1).式中:n為城市個(gè)數(shù);S為整個(gè)城市體系總?cè)丝冢籘是城市體系中每個(gè)城市之間人口規(guī)模之差的絕對(duì)值總和.運(yùn)用城市規(guī)模基尼系數(shù)計(jì)算1984—2008年城市非農(nóng)業(yè)人口數(shù)據(jù),得出歷年來人口基尼指數(shù)值(見圖1).結(jié)果表明:①1984—1990和1996—2003年期間東北地區(qū)人口規(guī)模之間差距變大,而2003—2008年則變小,近年來中小城市發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,城市規(guī)模快速增長.②東北地區(qū)歷年來人口規(guī)模基尼系數(shù)值均在0.4~0.6之間,并且G值近年來穩(wěn)定在0.5左右,地區(qū)城市規(guī)模分布一直處于比較平衡的狀態(tài).

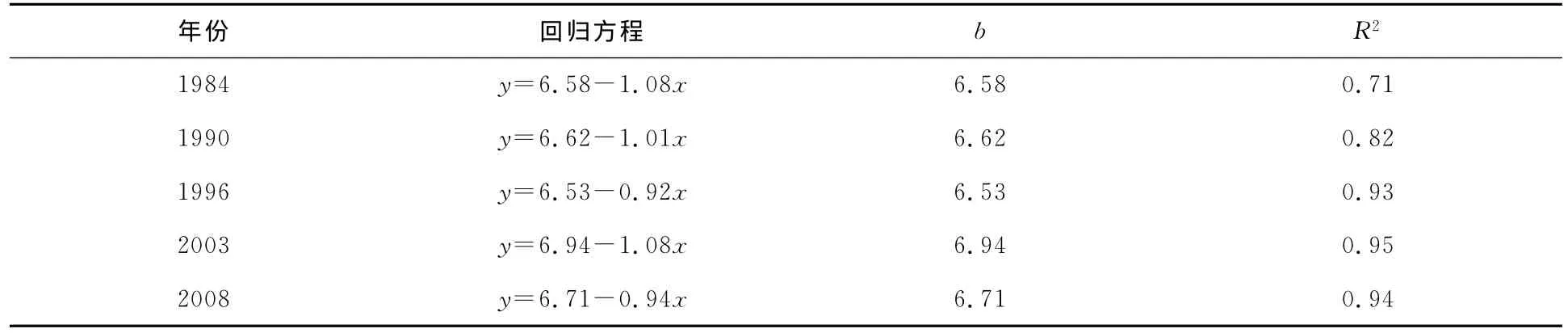

1.3 位序-規(guī)模法則檢驗(yàn)

位序-規(guī)模法則,指一個(gè)城市的規(guī)模及其在國家或區(qū)域中所有城市人口規(guī)模排序中位序的關(guān)系與規(guī)律.現(xiàn)在被廣泛使用的公式為Pi=P1·.式中:Pi是第i位城市的人口;P1是規(guī)模最大城市的人口;Ri是第i位城市的位序;q是常數(shù).對(duì)公式進(jìn)行對(duì)數(shù)變換,則lnPi=lnP1-將城市市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口按照從大到小的順序進(jìn)行排序,建立城市位序與規(guī)模之間雙對(duì)數(shù)散點(diǎn)圖,在散點(diǎn)圖基礎(chǔ)上進(jìn)行回歸分析(見圖2、表3).由結(jié)果可見:①1984—2008年城市分布緊湊,除超大城市和一些小城市與回歸趨勢(shì)線之間存在明顯距離外,其他各級(jí)別城市分布基本與趨勢(shì)線穩(wěn)合,城市體系發(fā)育均衡.②R2逐漸變大,規(guī)模對(duì)數(shù)與位序?qū)?shù)相關(guān)性增強(qiáng),東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)逐漸向合理的位序-規(guī)模結(jié)構(gòu)方向轉(zhuǎn)變.③b值總體呈上升趨勢(shì),地區(qū)城市規(guī)模分布總體處于分散發(fā)展?fàn)顟B(tài).

圖2 東北地區(qū)城市規(guī)模雙對(duì)數(shù)散點(diǎn)圖(1984—2008年)

表3 東北地區(qū)城市位序-規(guī)模回歸結(jié)果

1.4 空間指向性分析

利用Arcgis9.3做出1984,1990,1996,2008年城市人口規(guī)模分布圖(見圖3).由圖3可見:就城市空間分布而言,東北地區(qū)主要城市向哈大軸線集聚趨勢(shì)明顯,至2008年東北地區(qū)全部的超大城市、80%的特大城市及50%的中等城市分布在哈大軸線上;大城市主要分布在遼寧省沿海經(jīng)濟(jì)帶和黑龍江省東北部;小城市則比較均勻地分布在整個(gè)地區(qū)內(nèi),城市規(guī)模演變空間指向性明顯[10].

圖3 改革開放以來東北地區(qū)等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)演變

2 等級(jí)規(guī)模分布演變機(jī)制分析

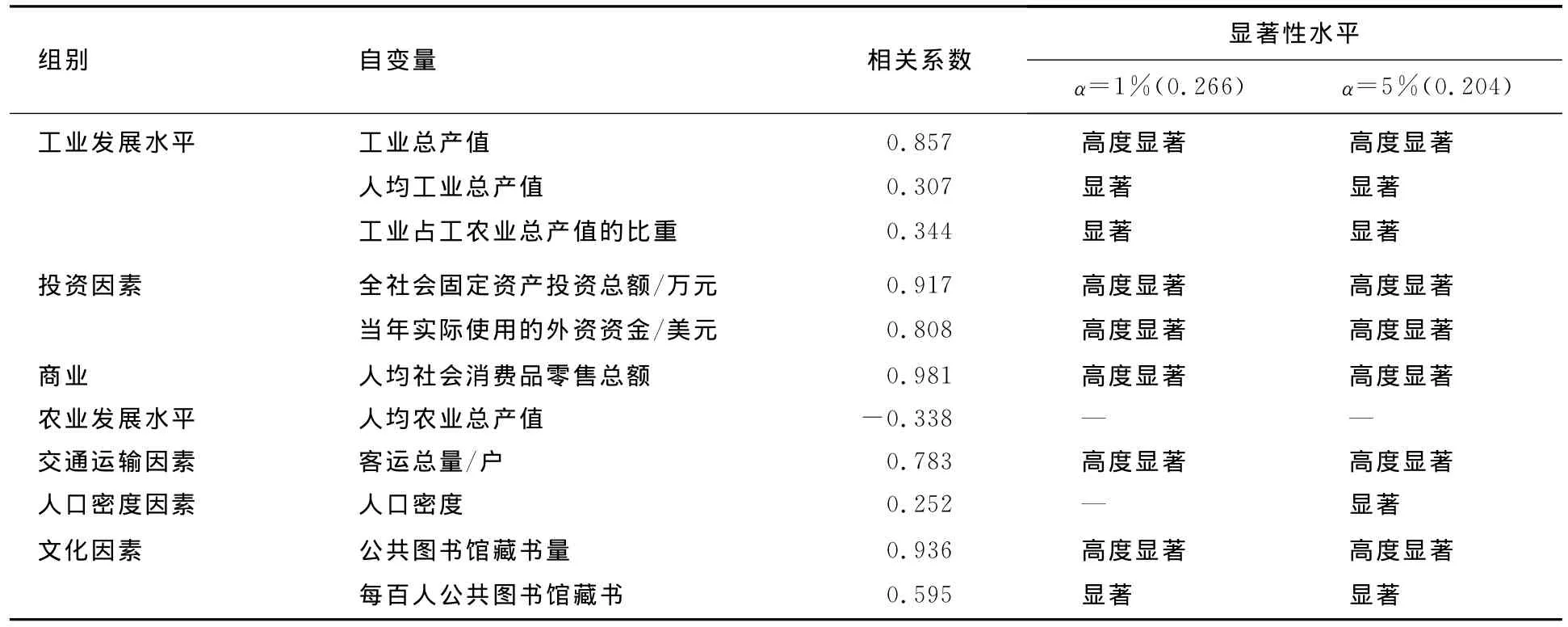

運(yùn)用地區(qū)設(shè)市城市2008年7組11個(gè)變量數(shù)據(jù)分別與非農(nóng)業(yè)人口數(shù)據(jù)做相關(guān)分析[11],結(jié)果見表4.從表4中篩選出5組與城市等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)相關(guān)系數(shù)值較高的因素,包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工業(yè)發(fā)展水平、勞動(dòng)力條件、投資、商業(yè)、交通運(yùn)輸、文化,根據(jù)數(shù)據(jù)代表含義結(jié)合地區(qū)特有發(fā)展歷史背景將影響東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)的主要因素總結(jié)為經(jīng)濟(jì)因素、交通條件、政策因素、自然因素.

2.1 經(jīng)濟(jì)因素

從表4的結(jié)果可見,城市規(guī)模與代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的工商業(yè)發(fā)展水平和投資兩組因素相關(guān)顯著性很高,而與農(nóng)業(yè)發(fā)展水平相關(guān)性較小.經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定了城市化產(chǎn)生與發(fā)展的速度.經(jīng)濟(jì)因素主要包括區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、原有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、資金條件三項(xiàng)內(nèi)容[12].目前東北地區(qū)城市正處于工業(yè)化發(fā)展階段,只是各個(gè)地域具體發(fā)展階段的層次水平與類型不同.區(qū)域發(fā)展階段主要通過工業(yè)化發(fā)展水平得以反映,而原有的社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)中以產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最為重要[9].城市規(guī)模發(fā)展比較快的城市,一般都具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),尤其是一些工業(yè)基礎(chǔ)較好的城市,就業(yè)拉動(dòng)了人口的增長,人口增加引發(fā)了一系列的城市基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)設(shè)施的建立,從而促進(jìn)城市用地規(guī)模的擴(kuò)張.任何經(jīng)濟(jì)地域的發(fā)展都離不開資金保證,沒有必要的資金,任何開發(fā)項(xiàng)目都落實(shí)不了.隨著中央振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略的實(shí)施和東北振興概念的形成,外商投資紛紛涌向東北,東北吸引和利用外資的能力明顯增強(qiáng)[13].近兩年投向東北的外資總量雖然比不過沿海地區(qū),但同比增幅卻高于全國平均水平.外資通過引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備彌補(bǔ)了東北生產(chǎn)性投資的不足,通過資本供給推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長,帶動(dòng)?xùn)|北老工業(yè)基地的技術(shù)進(jìn)步和機(jī)制轉(zhuǎn)換,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)演進(jìn),吸引人才流入,提高整體人口規(guī)模質(zhì)量.因此,把引進(jìn)外資同產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)及人才流入相結(jié)合,恰當(dāng)?shù)匾龑?dǎo)和調(diào)控,能更好地為東北老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)增長服務(wù),更好地為東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)服務(wù).

表4 東北地區(qū)城鎮(zhèn)體系與11個(gè)變量的相關(guān)系數(shù)

2.2 交通因素

交通條件是城市發(fā)展的必要保證,任何交通方便的地方都會(huì)出現(xiàn)城市[12].交通條件好的地方城市發(fā)展往往較快,交通條件不好的地方城市發(fā)展往往較慢,在東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)中處于較高級(jí)別的城市大都是區(qū)域交通樞紐(見圖4).如Ⅰ級(jí)城市沈陽、哈爾濱、長春、大連,它們是地區(qū)重要的航空、公路、鐵路樞紐,具有便利的交通條件.首位城市沈陽有京沈高速公路和沈大高速公路兩大主要交通干線,它們是貫穿遼東、輻射東北的“黃金通道”,對(duì)其經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的作用.交通因素不僅僅是對(duì)單體城市本身而言,整個(gè)區(qū)域交通條件好壞也決定著區(qū)域內(nèi)城市之間、城市與外界之間能流、物流、信息流的交換,促使城市規(guī)模分布網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展.交通條件好的區(qū)域,城市與外界之間單位時(shí)間內(nèi)能流、物流、信息流交換量較多,易于形成城市密集地區(qū)[14],這是東北地區(qū)超大城市、特大城市等集聚在哈達(dá)軸線上的最主要原因.

圖4 東北地區(qū)公路鐵路樞紐圖

2.3 政策因素

東北地區(qū)城市體系發(fā)展屬于自上而下的發(fā)展模式[15],國家政策因素對(duì)城市發(fā)展有很大的促進(jìn)作用.新中國成立后為滿足國家建設(shè)需要,東北地區(qū)依托豐富的資源優(yōu)勢(shì),發(fā)展了許多資源型城市.1954年以后,沈陽、長春等一些城市被國家劃分到第二類城市,主要承擔(dān)一些限額以上項(xiàng)目,這一時(shí)期促進(jìn)了東北地區(qū)一些工業(yè)城市發(fā)展.1978—1990年,國家采取控制大城市、鼓勵(lì)支持中小城市發(fā)展的方針,東北地區(qū)大城市的人口規(guī)模在這一時(shí)期發(fā)展緩慢,而中小城市卻得到了一定的發(fā)展.尤其是1990年國家撤縣設(shè)市政策,令東北地區(qū)設(shè)市城市數(shù)量由1984年的47個(gè)增加到1996年100個(gè),其中增加的數(shù)量大都是小城市,由低一級(jí)撤縣設(shè)市發(fā)展而來.而在1996年之后,國家對(duì)大城市規(guī)模限制政策放寬,使大城市的積聚力量得以發(fā)揮,出現(xiàn)了超大城市、特大城市.

2.4 自然因素

東北地區(qū)城市的分散、分布與自然因素的影響密切相關(guān),不同的自然條件造就了各具特色的城市.首先,東北地區(qū)地處平原,平原地區(qū)便于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展,人口較稠密,從而利于城市的發(fā)展.其次,水資源對(duì)于城市的形成與發(fā)展同樣具有深遠(yuǎn)影響,有便利水運(yùn)的地方城市發(fā)展較快,如地區(qū)的港口城市大連、丹東、營口、盤錦、錦州、葫蘆島的發(fā)展,內(nèi)河流經(jīng)的城市哈爾濱、吉林市的發(fā)展.此外,具有一定規(guī)模礦產(chǎn)資源的地區(qū)依托著自身的資源優(yōu)勢(shì)也往往促進(jìn)了一些以采掘業(yè)和加工工業(yè)為主的城市的發(fā)展,像煤炭城市、森工城市、石油城市大都是在國家資金、政策的支持下得到了優(yōu)先發(fā)展.大慶的成功發(fā)展就是資源型城市的一個(gè)典型案例,大慶由一個(gè)小村莊現(xiàn)今已發(fā)展成為人口規(guī)模達(dá)到100萬以上的大城市.正是由于自然要素對(duì)城市形成和發(fā)展提供了一種自然基礎(chǔ),從而對(duì)城市形成和發(fā)展的場(chǎng)所、范圍、主要職能類型和作用程度等方面都產(chǎn)生了相應(yīng)影響.

2.5 各要素的相互作用及運(yùn)行機(jī)制

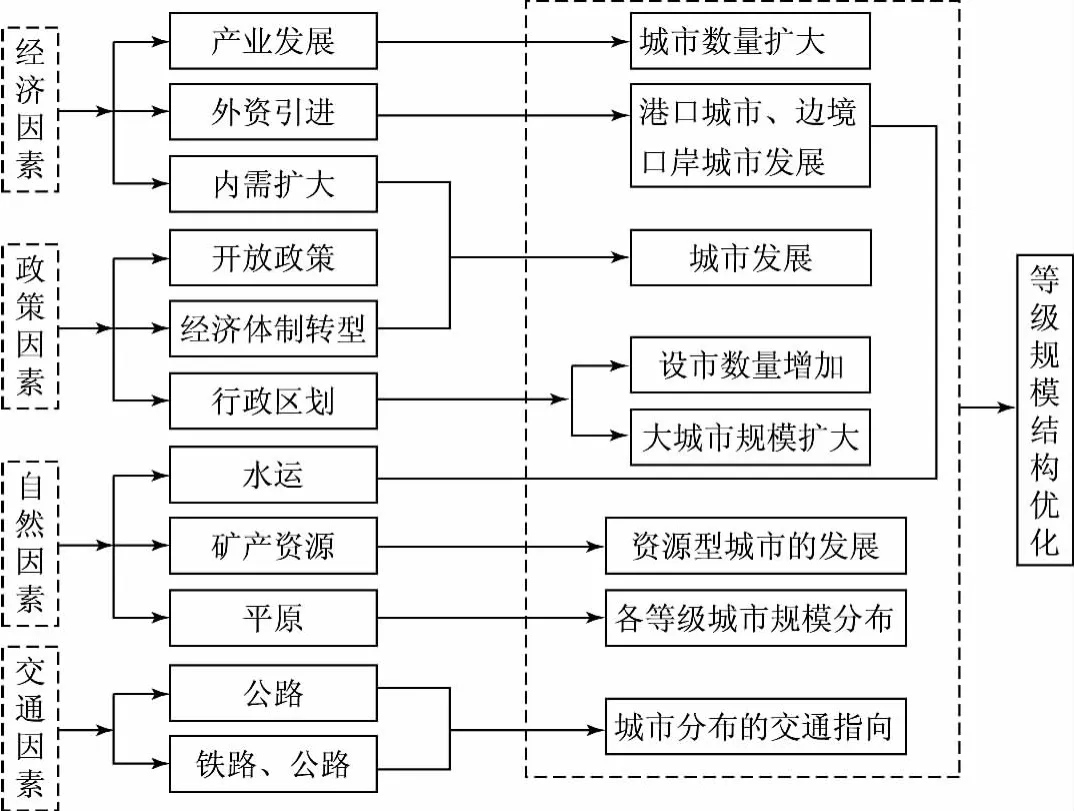

城市的發(fā)展往往不是由一個(gè)因素決定的,而是由幾個(gè)要素相互融合、交織、共同作用的結(jié)果.經(jīng)濟(jì)因素、交通因素、政策因素、自然因素等通過作用城市數(shù)量、城市規(guī)模、城市結(jié)構(gòu),最終影響整個(gè)東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)的形成與發(fā)展,其中的運(yùn)行機(jī)制如圖5所示.

圖5 東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)的運(yùn)行機(jī)制

3 結(jié)論

東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)演變特征為:城市首位度指數(shù)總體下降,首位城市發(fā)展的同時(shí)次位城市等發(fā)展勢(shì)頭也很強(qiáng)勁;城市各規(guī)模等級(jí)人口雖有明顯波動(dòng),但總體處于均勻狀態(tài);各規(guī)模等級(jí)城市均有較大發(fā)展,城市規(guī)模分布日益均衡;城市規(guī)模分布具有明顯的空間指向性.等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)的主要影響因素有:經(jīng)濟(jì)因素、交通因素、政策因素、自然因素,其中經(jīng)濟(jì)因素是決定性因素.四大因素通過作用城市數(shù)量、城市規(guī)模、城市結(jié)構(gòu),最終影響整個(gè)東北地區(qū)城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)的形成與發(fā)展.

[1]張虹鷗,葉玉瑤,陳紹愿.珠江三角洲城市群城市規(guī)模分布變化及其空間特征[J].經(jīng)濟(jì)地理,2006(5):88-91.

[2]劉長國,徐蘇寧.東北地區(qū)城市體系空間發(fā)展現(xiàn)狀、特征及布局優(yōu)化[J].規(guī)劃師,2012(5):69-72.

[3]姜博,修春亮.吉林省中部城市群現(xiàn)狀與調(diào)控對(duì)策[J].中國國情國力,2007(7):61-64.

[4]王穎,張婧,李誠固,等.東北地區(qū)城市規(guī)模分布演變及其空間特征[J].經(jīng)濟(jì)地理,2011(1):55-59.

[5]那偉,劉繼生.吉林省城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)研究[J].人文地理,2007(5):50-54.

[6]齊艷紅,趙映慧,修春亮.哈爾濱大都市圈城市體系等級(jí)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析[J].現(xiàn)代城市研究,2009(11):87-92.

[7]王穎,李誠固.東北地區(qū)城市規(guī)模分布演變及其空間特征[J].經(jīng)濟(jì)地理,2011,31(1):55-56.

[8]宋玉祥,陳群元.20世紀(jì)以來東北城市的發(fā)展及其歷史作用[J].地理研究,2005,24(1):89-92.

[9]許學(xué)強(qiáng),周一星.城市地理學(xué)[M].北京,商務(wù)印書館,2002:123-143.

[10]孫平軍,丁四保.人口—經(jīng)濟(jì)—空間視角的東北城市化空間分異研究[J].經(jīng)濟(jì)地理,2011,31(7):1095-1099.

[11]徐建華.現(xiàn)代地理學(xué)中的數(shù)學(xué)方法[M].北京,高等教育出版社,2002:38-40.

[12]陳才.區(qū)域經(jīng)濟(jì)地理學(xué)[M].北京,科學(xué)出版社,2009:77-107.

[13]陳麗薔.東北老工業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的影響[J].經(jīng)濟(jì)地理,2005,25(5):624-625.

[14]王士君.城市相互作用于整合發(fā)展[M].北京:商務(wù)印書館,2009:258-287.

[15]王士君,宋飏.中國東北地區(qū)城市地理基本框架[J].地理學(xué)報(bào),2006,61(6):574.