大學生負面評價恐懼、人際關系困擾與主觀幸福感的關系研究

葉艷暉,劉燕純

(嘉應學院教育科學學院,廣東 梅州 514015)

一、問題提出

負面評價恐懼是指在交往中擔憂和恐懼他人會給自己負面評價或消極評價,它所描述的是一種廣泛性的社會評價焦慮,存在于各種社交情境中[1]。負面評價恐懼的結構不同于社交焦慮,但又與之緊密聯系,負面評價恐懼指當正在或預期參與社交活動時,個體對不利評價有關的恐懼感,而社交焦慮屬于對這些情景的綜合反應,負面評價恐懼可視作社交焦慮的核心特征[2]。國外對負面評價恐懼的研究較早,已有研究發現負面評價恐懼跟遺傳有關,基因和環境是負面評價恐懼的重要影響因素[3]。已有研究證明,負面評價恐懼者有注意偏向特點[4-5],一些學者也展開了負面評價恐懼的應用研究,如與考試焦慮、自我意識、自尊等的關系研究[1,6]。目前,負面評價恐懼的研究大多采用的是西方樣本,然而由于文化背景的差異,西方的研究并不能代替本土的研究。在中國這種強調集體主義的文化背景下,自我形象更多的是建立在家庭和其他社會團體的基礎上,人們更重視社會關系和他人的看法及評價,因此對負面評價恐懼的研究顯得很有必要,而翻閱文獻資料發現國內學者對負面評價恐懼的實證研究還很少。

主觀幸福感指評價者根據自定的標準對其生活質量的整體性評估,是衡量個人生活質量的重要綜合性心理指標[7],是積極心理學的一個重要研究領域。影響個體主觀幸福感主要有主客觀兩方面的因素,客觀因素包括人口統計學因素、經濟狀況、生活事件、社會支持、健康狀況等;主觀因素包括人格、應對方式、歸因方式、認知模式、智慧水平等。目前,還未發現有學者對負面評價恐懼和主觀幸福感之間展開研究,僅是在以往對社交焦慮的研究中發現,社交焦慮可以較好地預測主觀幸福感,社交焦慮高的個體,其主觀幸福感較低[8]。同時,研究還發現,社交焦慮會導致人際關系困擾[9],而個體的人際關系困擾又會影響其主觀幸福感[10]。

大學階段是個體自我意識開始快速分化的時期,個體在這一時期更看重他人對自己的評價,尤其是負面評價,這在很大程度上會影響到大學生的情緒體驗和生活滿意度。為此,本研究以大學生為被試,探討負面評價恐懼對大學生主觀幸福感的影響過程及人際關系困擾的中介作用機制,以期進一步深化國內對負面評價恐懼的理論研究,也為提升大學生的生活質量提供理論依據。

二、研究方法

(一)研究對象

在廣東省選取三所高校以班級為單位進行整體抽樣調查,發放問卷600份,收回有效問卷569份,有效回收率94.8%。其中,男生273人,女生296人;大一146人,大二148人,大三137人,大四138人;城市297人,農村272人。

(二)研究工具

1.簡明負面評價恐懼量表

采用由Waston和Friend編制,我國學者陳祉妍2002年修訂的簡明負面評價恐懼量表[1],共12道題目,包括8道正向計分題和4道反向計分題。量表采用5點計分法,從1代表“完全不符合”到5代表“非常符合”,得分越高的個體越在意他人給出的負面評價。在本研究中,該量表的α系數為0.78。

2.大學生人際關系綜合診斷量表

該表由鄭日昌等人編制,是一份人際關系行為困擾的診斷量表[11],主要包括與人交談、交際交友、待人接物和異性交往4個方面。量表共28道題,每個問題作“是”或“否”兩種回答,分別記1分或0分。得分越高,說明人際關系行為困擾越嚴重。在本研究中,該量表的α系數為0.85。

3.總體幸福感量表

該表是由美國國立衛生統計中心制訂的一種定式型測查工具,用來評價被試對幸福的陳述,國內段建華對該量表進行了修訂[12]。本量表共有33題,得分越高,幸福感越高,本次調查采用了量表的前18項。在本研究中,該量表的 α系數為0.78。

(三)程序及數據處理

由經過培訓的心理學專業學生擔任主試,使用統一的指導語以班級為單位進行集體測試。三個量表一次性做完后當場回收。采用SPSS19.0進行數據錄入和統計分析。

三、結果

(一)人口學因素對大學生負面評價恐懼、人際關系困擾和主觀幸福感的影響

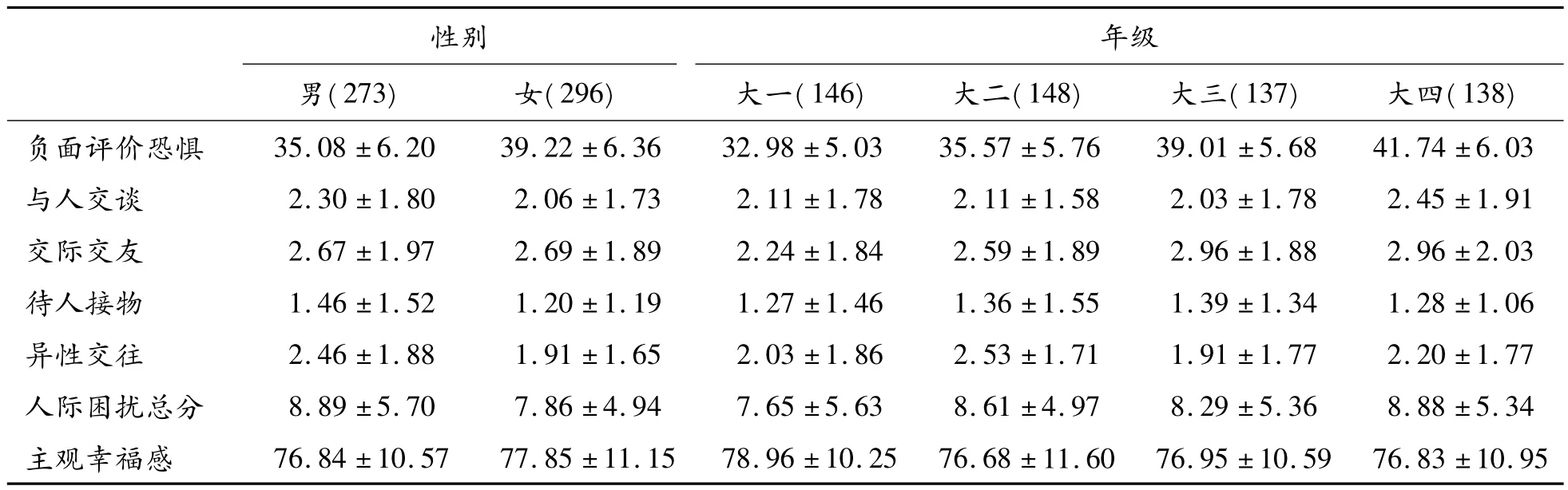

不同性別、年級的大學生在負面評價恐懼、人際關系困擾及主觀幸福感上的平均數和標準差見表1。為了考察人口統計學變量對大學生負面評價恐懼、人際關系困擾和主觀幸福感的影響,分別以負面評價恐懼、人際關系困擾4個因子及總分和主觀幸福感為因變量,性別和年級為自變量,進行2(性別)×4(年級)兩因素方差分析。

在負面評價恐懼方面,性別主效應顯著(F=30.331,P <0.001),女生的得分顯著高于男生;年級主效應顯著(F=53.257,P <0.001),大四年級顯著高于大三、大二、大一年級,大三年級顯著高于大二、大一年級,大二年級顯著高于大一年級;性別和年級交互效應不顯著。

人際關系困擾方面,人際關系困擾總分性別主效應顯著(F=7.512,P <0.01),男生得分顯著高于女生,年級主效應、性別和年級交互作用均不顯著。人口學變量對人際關系困擾的四個因子影響如下:與人交談因子性別和年級主效應以及性別和年級交互效應均不顯著;交際交友因子年級主效應顯著(F=5.499,P < 0.01),大三、大四年級顯著高于大一年級,性別主效應以及性別和年級交互效應不顯著;待人接物因子性別主效應顯著(F=6.218,P <0.05),男生得分顯著高于女生,年級主效應以及性別和年級交互效應不顯著;異性交往因子性別主效應顯著(F=13.174,P<0.001),男生得分顯著高于女生,年級主效應顯著(F=4.272,P <0.01),大二年級顯著高于大一、大三年級,性別和年級交互效應不顯著。

主觀幸福感性別和年級主效應以及性別和年級交互效應均不顯著。

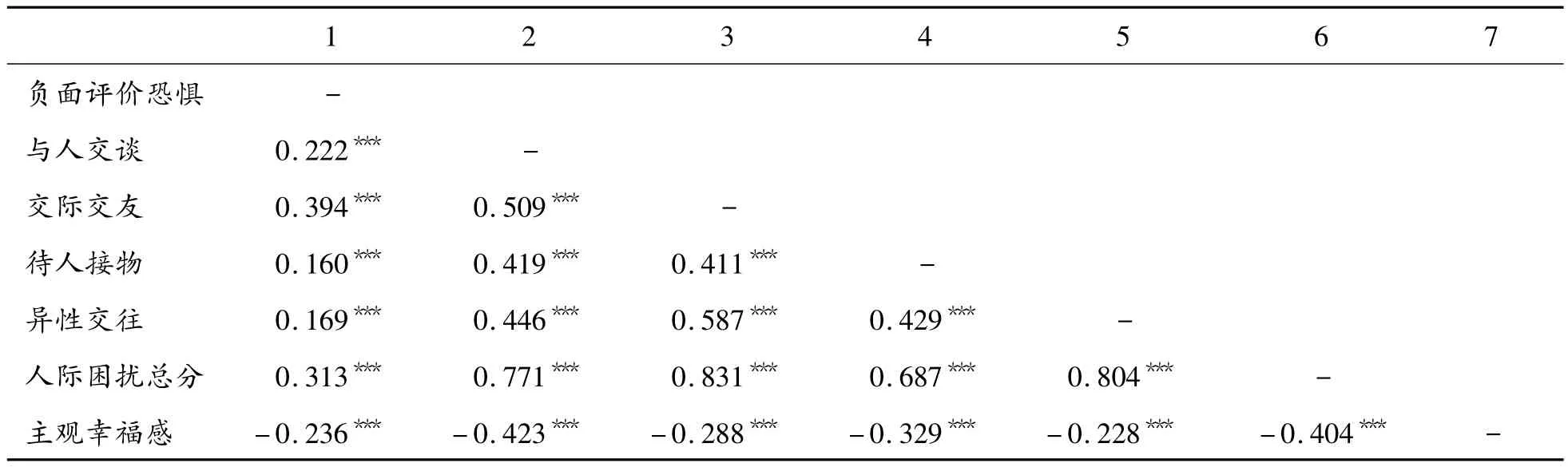

(二)負面評價恐懼、人際關系困擾與主觀幸福感的相關

采用相關分析探討各變量之間的關系,從表2可以看出,負面評價恐懼與主觀幸福感呈顯著負相關(P<0.001),與人際關系困擾各因子及總分呈顯著正相關(P<0.001)。人際關系困擾各因子及總分與主觀幸福感呈顯著負相關(P<0.001)。負面評價恐懼、人際關系困擾、主觀幸福感兩兩相關顯著,這為中介效應檢驗提供了前提條件,預示著人際關系困擾可能在負面評價恐懼和主觀幸福感之間存在中介作用。

表1 不同性別、年級大學生在負面評價恐懼、人際關系困擾和主觀幸福感上的平均數和標準差

表2 大學生負面評價恐懼、人際關系困擾及主觀幸福感的相關矩陣(n=569)

(三)人際關系困擾的中介效應檢驗

為了檢驗人際關系困擾是否在負面評價恐懼和主觀幸福感之間起到中介作用,本研究采用溫忠麟、張雷等提出的依次檢驗程序進行檢驗[13],檢驗過程如下:①自變量(負面評價恐懼)可有效預測因變量(主觀幸福感);②自變量(負面評價恐懼)可有效預測中介變量(人際關系困擾);③在控制了中介變量的作用后,自變量(負面評價恐懼)對因變量(主觀幸福感)的預測系數減弱或不顯著,則可證明人際關系困擾在自變量(負面評價恐懼)與因變量(主觀幸福感)關系中具有中介作用。

從表3可以看出:方程1表明負面評價恐懼對主觀幸福感有顯著的負向預測作用,因此依次檢驗要求①得到滿足;方程2表明負面評價恐懼對人際關系困擾有顯著的正向預測作用,依次檢驗要求②得到滿足;方程3表明,在控制人際關系困擾后,負面評價恐懼對主觀幸福感仍有顯著的預測作用,依次檢驗要求③得到滿足。基于以上的分析結果,人際關系困擾在負面評價恐懼和主觀幸福感之間起部分中介效應,中介效應占總效應的比例為48.5%。

另外,為了補充依次檢驗程序的不足,利用方杰、張敏強、邱皓政提出的 Bootstrapping方法[14],分析發現,中介效應99%的置信區間為[-0.25,-0.14],由于該區間不含0,因此中介效應顯著(P<0.01),這也驗證了依次檢驗的結果。

四、討論

(一)性別、年級因素對大學生負面評價恐懼、人際關系困擾和主觀幸福感的影響分析

研究發現,女大學生負面評價恐懼得分顯著高于男大學生,女生更擔憂他人給出的負面或消極的評價。究其原因,這和長期以來形成的中國社會文化傳統和男、女不同的性別角色有關。一般來說,男性更偏向于自信、陽剛、堅強、獨立,而女性則更羞澀、溫柔、細膩、敏感。女生在日常生活和交往中,更加在意他人對自己的看法和評價,更期待獲得肯定和接納,更害怕得到他人的否定或消極評價。同時,大學生負面評價恐懼還存在顯著年級差異,從大一到大四,隨著年級的升高,學生的負面評價恐懼也顯著升高。一般來說,隨著年級和年齡的增長,對自我認識應更明確,對他人的評價也應更能客觀和理智地對待,但本研究結果并非如此。分析認為,大一新生剛進大學校園,躊躇滿志,對自己和前途都充滿自信,但隨著年級的升高,學業負擔的加重和日漸臨近的就業壓力,學生會重新審視自己,特別是大四學生正處在從“學校人”向“社會人”轉變的特殊時期,他們更急切希望被社會和他人所接納和認可,更擔心拒絕,更害怕來自于他人的否定評價。

在人際關系困擾方面,男生在人際關系困擾總分及待人接物、異性交往兩個因子上得分顯著高于女生,說明男生的人際關系困擾較為嚴重,相比女生來說,男生更缺少人際交往的技巧和機智,也較不懂得如何和異性交往。女性天生具有語言天賦,更懂得如何與人交往和溝通,再加上男女動機定向不同,男性主要定向于成就領域,更關注事業的成功,而女性主要定向于人際關系領域,更注重與他人建立親密的友誼關系,這使得女性在人際交往中的困擾更少。研究還表明:在交際交友和異性交往兩個因子上存在顯著年級差異,其中,在交際交友上,大三和大四的學生存在困擾較多,而在異性交往上,大二的學生則問題比較突出。研究認為:大一是適應期,人際關系困擾較之其他年級更少,主要是現在高校一般都會通過開設新生入學教育課程或進行新生團體心理輔導,以幫助大一新生盡快適應大學生活,建立起良好的人際關系;到了大二,隨著大學生活的逐漸熟悉和展開,大學生開始關注個人情感問題,主動與異性交往,但在交往中,往往會因不知如何與異性相處而產生困擾;到了大三、大四年級,大學生的就業擔憂與學業問題彼此交織,心理承受的壓力可想而知,再加上時間、精力有限,這對他們的交際交友帶來不利影響。

在主觀幸福感方面,不同性別、年級的大學生其主觀幸福感不存在顯著差異。關于性別、年齡(年級)和幸福感關系的看法一直都不統一[15],這有待以后進一步探討。

(二)大學生負面評價恐懼、人際關系困擾和主觀幸福感的關系分析

相關分析表明:負面評價恐懼與人際關系困擾各因子及總分呈顯著正相關,與主觀幸福感呈顯著負相關,人際關系困擾各因子及總分與主觀幸福感呈顯著負相關。結果說明:大學生越是擔憂他人給出的負面或消極的評價,人際關系越容易出現困擾,越不知道如何與人相處,其幸福體驗越低。進一步中介效應檢驗發現,人際關系困擾在負面評價恐懼和主觀幸福感間起部分中介作用,中介效應占總效應的比例為48.5%。這說明負面評價恐懼對主觀幸福感有顯著的直接效應,負面評價恐懼會讓人產生焦慮從而直接影響個體的情感體驗和生活滿意度,同時中介效應亦顯著,說明負面評價恐懼有一部分會通過影響大學生人際關系進而影響其主觀幸福感。

分析認為,進入大學階段,個體的自我意識明顯分化,把原來在兒童、少年期不可分割的自我意識一分為二——理想的我和現實的我。自我意識的明顯分化,使大學生迅速、主動地對自己的內心世界和行為有了新的意識,開始意識到那些從來沒有被注意到的“我”的許多方面和細節。相比中學時期,大學生對自己容貌、儀表更注重,更加關注自己的內心世界,渴望與人交往并得到別人的理解和認同,在意周圍人對自己的看法和評價,希望得到別人的接納和贊美,害怕被對方排斥和否定。如果大學生不能正確認識自己,過分看重他人對自己的負面評價,沒有形成穩定、和諧的自我概念,會使其在人際互動中產生緊張和恐懼的心理,從而形成各種人際困擾,表現出焦慮、抑郁的消極情緒,最終導致幸福體驗的降低;反之,如果大學生能夠對自己持客觀、積極的態度,正確地對待他人的評價,自我概念是和諧、一致的,那么就會增強其在人際互動中的安全感,使其在人際互動行為中充滿自信,善于主動與人交往,并形成良好的人際關系,產生滿足、愉悅等積極情緒,其幸福體驗就會增加。

五、啟示

其一,負面評價恐懼作為影響大學生主觀幸福感的一個重要因素,高校要重視大學生負面評價恐懼的引導教育。高校有關部門可以定期開展一些以認識自我、探索自我為主題的團體心理輔導活動,引導大學生全面、客觀地認識自己和評價自己,以積極的心態看待他人的評價,尤其是負面評價,形成穩定的自我概念,這樣才能在社會情境中找準自己的位置。研究還發現女大學生負面評價恐懼顯著高于男大學生,因此在高校的負面評價恐懼的引導教育當中,要特別重視引導女生提高自尊和自信、學會欣賞自我和悅納自我。引導教育還要根據負面評價恐懼的年級發展趨勢,重點幫助高年級的大學生克服負面評價恐懼,使學生順利地從“學校人”向“社會人”過渡。

其二,人際關系困擾在負面評價恐懼和主觀幸福感之間中介效應顯著,中介效應占總效應的比例達到48.5%,這說明高校在引導大學生認識自我、正確看待他人評價的同時,還應幫助大學生掌握一些人際交往的原則和技巧,鍛煉交往技能,建立起和諧的人際關系。研究結果還表明,在大學的不同階段,大學生的人際關系困擾也存在不同的特點。高校有關部門要根據大學生的不同年級特點有針對性地開展不同的人際關系教育,在做好大一新生人際適應輔導的基礎上,還要重點對大二學生加強異性交往教育,引導他們樹立正確的交往觀和戀愛觀,對大三、大四的學生,要幫助他們疏導學習和就業壓力,放下思想包袱,主動與人交往。同時,學校也要在人際交往的原則、技巧及異性交往等方面多給男大學生一些指導和幫助。

[1]陳祉妍.中學生負面評價恐懼與考試焦慮的相關性[J].中國心理衛生雜志,2002,16(12):855 -857.

[2]劉洋,張大均.評價恐懼理論及相關研究述評[J].心理科學進展,2010,18(1):106 -113.

[3]Stein M B,Jang K L,Liverslev W J.Heritability of social anxiety-related concerns and personality characteristics:a twin study[J].Journal of Nervous & Mental Disease,2002,190:219 -224.

[4]Bradley B P,Mogg K,Millar N H.Covert and overt orienting of attention to emotional faces in anxiety[J].Cogni-tive and Emoton,2000,14:789 -808.

[5]錢銘怡,陳曦,鐘杰.社交焦慮個體的注意偏差[J].中國臨床心理學雜志,2004,12(4):424 -427.

[6]葉舒.大學生負面評價恐懼與自尊、自我意識的關系研究[D].成都:四川師范大學,2012.

[7]Diener E.Subjective well-being:The science of happiness and a proposal for a national index[J].American Psychologist,2000,55(1):34 -43.

[8]田黛,陸運清,安曉強,等.學習自我效能感、社交焦慮對大學生主觀幸福感的影響研究[J].中國健康心理學雜志,2012,20(8):1241 -1243.

[9]陳佳薇.90后大學生人際關系及其對拒絕敏感性、社交焦慮影響研究[J].漳州師范學院學報:自然科學版,2012(4):123 -126.

[10]張靈,鄭雪,嚴標賓,等.大學生人際關系困擾與主觀幸福感的關系研究[J].心理發展與教育,2007(2):116-121.

[11]鄭日昌.大學生心理診斷[M].濟南:山東教育出版社,1999:339-345.

[12]汪向東,王希林,馬弘.心理衛生評定量表手冊:增訂版[M].北京:中國心理衛生雜志社,1999:127-131.

[13]溫忠麟,張雷,侯杰泰,等.中介效應檢驗程序及其應用[J].心理學報,2004,36(5):612 -620.

[14]方杰,張敏強,邱皓政.中介效應的檢驗方法和效果量測量:回顧與展望[J].心理發展與教育,2012(1):105-111.

[15]鄭雪,嚴標賓,邱林.幸福心理學[M].廣州:暨南大學出版社,2004:80-83.