中國31個省份教育發展指數及其初步測定

徐光木

當前我國正處在經濟發展和社會轉型的關鍵時期,轉變政府職能,深化分配制度改革,縮小城鄉差距、區域差距和階層差距正成為時代主題。教育公平作為現代社會的核心價值,不僅是一種教育理想,更承載著社會公平的使命。接受公平的教育,不僅是個人追求和提高國民素質的需要,而且是政府實現減貧目標,縮小城鄉和地區差距的必由之路。一直以來,教育公平倍受國內外學界關注,相關研究成果也層出不窮,但是,對教育公平定性研究者居多,對教育公平進行定量測定者少,大多數學者均從“效率優先,兼顧公平”的原則出發,重點關注教育發展速度、規模、結構和效益,如各級各類學校數、專業數、學生數、教職工數、教育經費總量、生均經費、設備和辦學條件、教師學歷層次和結構、各級各類學校入學率、輟學率等。由于缺乏公認理論框架的支撐,目前對教育公平現狀的統計基本上是描述性的,缺乏比較和評價,特別是教育公平的維度尤為缺乏。雖然其中的一些項目實際反映了教育公平的狀況,但由于這些信息較為零散,而且也沒有比較,因而難以清晰地認識和評價教育公平的現狀,也無法呈現教育統計背后所應具有的教育價值和教育政策的導向性。〔1〕因此,以教育公平為導向,開展教育發展指數研究,具有重大的理論和現實意義。

一、國內外研究現狀

(一)國外研究現狀

Kuzera(2007)把教育公平分為兩個維度。第一個是公平,即確保個人和社會環境——例如性別、社會經濟地位和種族,不應是接受教育的可能障礙。第二個是包容,即確保所有人能夠享受最低教育標準,例如,每個人都應該能夠讀、寫和會簡單的算術。這兩個維度緊密交織在一起:應對教育失敗和克服社會剝奪的影響。〔2〕Coleman(1966)認為,教育公平主要包含四層含義:第一,向人們提供達到某一規定水平的免費教育;第二,為所有兒童,不論社會背景如何,提供普通課程;第三,為不同社會背景的兒童提供進入同樣學校的機會;第四,在同一特定地區范圍內教育機會一律平等。〔3〕胡森(1989)針對歐美二戰后期教育公平研究作了綜合性的評述,當時教育公平的觀念是指教育機會均等,他認為對教育機會均等的理解,不僅要界定“均等”,還應界定“機會”,均等包括著教育起點的平等、過程的平等以及最終目標的平等。〔4〕圍繞教育起點平等、過程平等和目標平等,美國教育統計中心定期出版相關方面的專著和調研報告,內容包括各年度各州各級各類公立學校的學生數、升學率、生師比、生源城鄉比等。以生師比為例,2011-2012年學年美國平均生師比為16%,其中加利福尼亞州最高,達23.4%,佛蒙特州最低,為10.7%。〔5〕此外,美國也十分重視教育公平研究,世界最負盛名的教育期刊 《哈佛教育評論》(季刊)在1994-2010年17年間,共發表以“教育公平”為主題的論文84篇,平均每期發表1.24篇,占雜志總發文量的9%至13%,內容主要涉及種族教育、女性教育、特殊教育、教育政策和教學等。〔6〕蘇格拉底計劃歐洲教育公平指標項目組歷時兩年,對教育系統的公正性問題進行了系統研究,于2005年公開發表研究報告《歐洲教育系統的公平性:一套指標體系》(Equity of the European Educational Systems:A Set of Indicators),提出了歐洲教育公平指標,該指標體系將教育公平分為4個一級指標:教育不均等的背景、受教育過程的不均等、教育自身的不均等、社會和政治對教育影響的不均等。〔7〕歐洲教育公平指標體系將教育公平研究推向新的理論高度,對理論界產生較大影響。

(二)國內研究現狀

國內學者對教育公平的研究起步雖晚但成果豐富。楊東平、周金燕(2003)認為,我國教育統計和教育現代化指標存在教育公平維度的缺失,指出我國教育公平體系應包括總體教育水平差異指數、義務教育均衡指數、高中教育公平指數和高等教育公平指數等4個獨立指標,在4個一級指標之下,該體系又將一級指標細分為入學機會、教育過程和學業成就3個維度。該體系雖然有一定科學性和可比較性,但由于其中的具體指標難于量化,因此難以操作。〔8〕周金燕(2006)在之前成果的基礎上,對我國教育公平指標體系進行了改良,和之前的指標體系相比,主要加入了教育經費因素和教育存量因素。〔9〕翟博(2007)通過實證研究提出了我國基礎教育均衡發展指數,分為教育機會均衡指數、教育資源配置均衡指數、教育質量均衡指數和教育成就均衡指數,然后又將4個子領域細分為25個一級指標和51個二級指標〔10〕,幾乎覆蓋了教育的方方面面,但問題是,這一體系內容太過龐雜,實際操作起來十分困難。安曉敏(2008)基于義務教育校際差距的實際研究,也提出了我國的教育公平指標體系〔11〕,該體系的缺憾在于,過多地考量生均教育經費、教育事業費、公用經費、教師月平均工資、接受公共救助的學生比例甚至人均國內生產總值等經濟指標,因此很難全面反映地區間教育公平的真實差距。近年來,也有學者嘗試站在某一教育類別角度對教育公平進行研究,如朱德全(2013)對我國職業教育發展的均衡進行了測度〔12〕,高丙成、陳如平(2013)對我國普通高中教育綜合發展水平進行了研究〔13〕,都分別提出了測度教育發展的指標。

二、我國31個省份教育發展指標體系的構建

(一)指標選擇原則

安曉敏(2008)認為,設計教育公平指標體系,要遵循以下原則:⑴敏感性原則,指標不必多;⑵全面性原則,指標要具有代表性;⑶層次性原則,指標要結構清楚避免重復;⑷可操作性原則,要具有強較的數據可獲得性;⑸客觀與主觀相結合原則,既要有統計數據,也要有調研數據。〔14〕中國教育科學院“義務教育均衡發展標準研究”課題組總結了評估指標篩選的四大原則:⑴敏感性原則,要求敏度好、區分度高,最能夠反映發展水平的差距;⑵獨立性原則,要求指標間相互獨立,沒有包含、重疊和因果關系;⑶可獲得性原則,指標應屬常規統計內容,易于獲得;⑷穩定性原則,采集數據時應不受偶然因素的影響,能保持相對穩定。〔15〕構建一個能夠全面反映、客觀描述而又便于操作的教育公平指標體系,是對31個省份教育綜合發展水平進行比較和評價的基礎。本研究在充分吸收既有成果的基礎上,對我國31個省份教育發展指標體系進行了新構建。

在指標篩選的過程中,平衡指標的全面性和可獲得性是個難題,有些指標很能說明教育發展現狀,但是這類數據無法獲得,如教育機會的城鄉、地區、性別和階層差異,有些指標很容易獲得,但無法代表教育發展的某一方面,如在校生人數等。在全面性和可獲得性間如何權衡,是建立教育發展指標的關鍵。這其實是一個矛盾,增加指標可以提高指標體系的完整性,但指標的可獲得性和獨立性降低,減少指標數量,又必然會削弱指標的代表性。因此,構建教育發展指標體系,既不可貪大求全,又不可以偏概全,必須都有兼顧。

(二)指標構建

根據國際通行的教育公平時序分類法,本研究將教育發展分為起點、過程和結果三個發展階段,并以此作為教育發展的3個一級指標,在一級指標之下,再設置若干個二級指標。

1.教育起點發展

托爾斯頓·胡森(Torsten Husen)提出教育機會均等(equality of educational Opportunity),首先指個體的起點均等,即每個人都有不受任何歧視地開始其學習生涯的機會,至少是在政府所辦教育中開始其學習生涯的機會。〔16〕教育起點公平是結果公平的基礎。結合我國教育統計現狀,本研究用小學凈入學率、小學硬軟件達標率、小學生均經費投入、小學生師比4個二級指標反映教育起點發展程度,以2012年小學凈入學率最高的省份天津100%為參照,取值10,其他省份的相應指數依小學凈入學率分別取值。各省份的另兩個二級指標取值依此類推。

2.教育過程發展

教育過程公平是結果公平的保證。沒有過程的公平,結果公平無法保證。在法學家看來,過程公平即程序公平。在教育學家看來,過程公平即學生在受教育的過程中得到同等對待。由于教育過程公平跨度長,教育形式多樣,是整個教育公平的根本保證,對教育發展具有舉足輕重的影響。因此,本研究選取8個二級指標來表征教育過程發展程度。這8個二級指標分別是:初中硬軟件達標率、初中生師比、初中生均經費投入、初中升高級中學率、普通高中生師比、高中生均經費投入、中等職業學校生師比和中等職業學校生均經費投入。其中,除初、高中硬軟件達標率來自中國教育科學院2013年度基本科研業務費專項基金重點課題“中國普通高中教育發展報告2013”中的測算數據外,其余數據均來自于《中國教育統計年鑒》,計算方法與小學凈入學率指標相同。

3.教育結果發展

結果公平以結果為著眼點,目標是通過各種措施使個人取得學業成功的機會更加平等。王秉琦、賈鵬(2009)認為,教育結果公平是教育實質上的公平,是大學永恒的追求。〔17〕本研究選取3個指標來說明教育結果發展程度:高中升普通高校率、每十萬人口中大學生數、普通高校生師比。這些數據也來自于《中國教育統計年鑒》。

需要說明的是,本研究之所以沒有將各級各類學校的專任教師學歷達標情況、每百名學生擁有計算機臺數、生均圖書冊數、生均教學儀器設備值納入指標,主要是因為初、高中硬軟件達標率已經涵蓋了這些指標,為避免重復,因此沒有作為二級指標列入指標體系。

三、我國31個省份教育發展指數

(一)31個省份教育發展指數總體情況

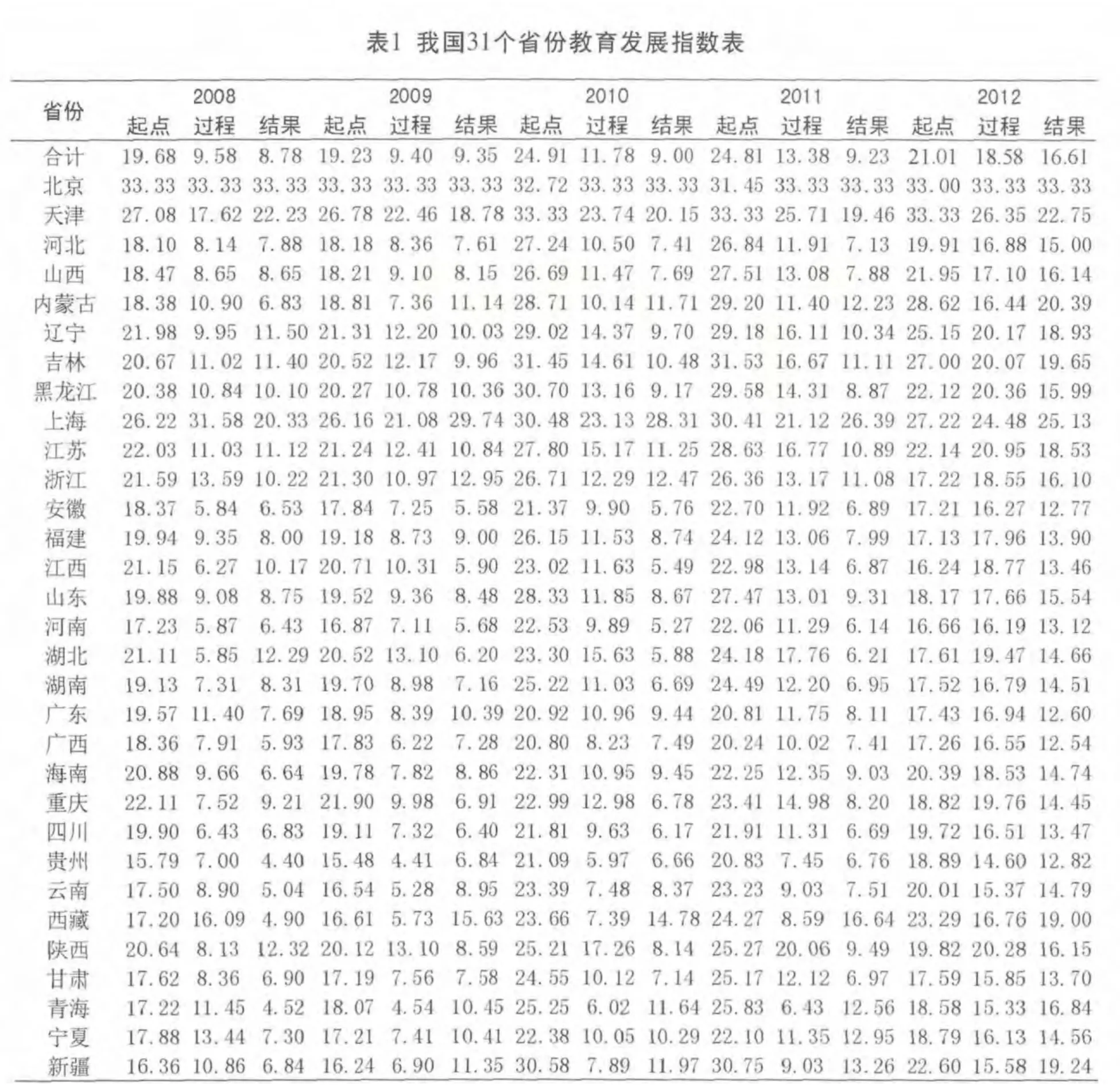

根據新構建的教育發展指標體系,使用目前能夠獲得的統計數據和調研數據,本研究對各地教育發展二級指標、一級指標和總指數進行了測算(見表1)。

測算結果顯示,2012年,我國教育發展指數呈現出明顯的東高西低態勢(見圖1),北京、天津、上海三大直轄市占有決定性的優勢。總指數排名前10的省份中,東部地區5個(北京、天津、上海、遼寧、江蘇),中部地區2個(吉林、黑龍江),西部地區3個(內蒙古、西藏、新疆)。三個西部省份排名之所以能夠進入前10,主要是因為國家對這些地區的教育經費投入較多、高校招生指標也較多。11至20名的省份中,東部地區4個(海南、浙江、河北、山東),中部地區2個(山西、湖北),西部地區4個(陜西、重慶、青海、云南)。而排名后10名的省份中,東部地區僅2個(福建、廣東),中部地區4個(湖南、江西、安徽、河南),西部地區5個(四川、寧夏、甘肅、廣西、貴州),其中有中部的兩個省份安徽和河南墊底。對比發現,人均GDP較高的省份教育發展指數也較高,如2012年人均GDP的排名前5名的5個省份:天津、北京、上海、江蘇、內蒙古,其教育發展指數均在前7名之列,2012年人均GDP的排名最后的2個省份:甘肅和貴州,其教育發展指數均在24名之外,其中甘肅人均GDP排名30,教育發展指數排名28,貴州人均GDP排名31,教育發展指數排名24。這說明,我國31個省份的教育發展指數和地區經濟發展水平高度相關。

?

(二)31個省份教育發展指數分指標情況

我國31個省份之間不僅教育發展指數總體情況差距巨大,而且二級指標間差距也較大,呈現出不同特征。總體而言,起點發展地區間差距較小,過程發展地區間差距較大,結果發展地區間差距更大,隨著時序的推移,差距呈現出明確的遞增態勢(見表2)。

?

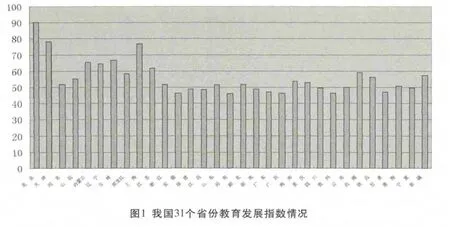

1.起點發展的省際差距

和總體指數相比,從地域對比來看,教育起點發展指數并沒有呈現出東高西低的態勢,而是略顯波浪型走勢(見圖2)。指數排名1-10的省份依次是:吉林、內蒙古、黑龍江、北京、新疆、天津、陜西、山西、遼寧、海南,其中東部地區4個,中部地區3個,西部地區3個,分布比較均衡。而排名后10位的省份中,西部地區有5個,分別是:寧夏(第22)、四川(第23)、青海(第25)、貴州(第28)、廣西(第29),中部地區有3個,分別是:湖南(第26)、江西(第30)、河南(第31),東部地區只有廣東(第24)和浙江(第27)。

這說明,相比中西部,東部地區的教育起點較為發達,中部地區次之,西部地區最后。值得一提的是,廣東在近30多年間創造了舉世矚目的經濟奇跡,但是,該省的經濟成就并沒有較好地轉化成教育發展,該省和中西部的湖北、湖南、河南、江西、山西、安徽、四川、重慶等省份一樣,在教育起點發展方面還任重道遠。當然,從描述性統計來看,31個省份起點教育發展指數均值為9.122,最大9.979,最小8.495,極差僅1.484,也就是說,我國總體實現了教育起點的相對發展。

2.過程發展的省際差距

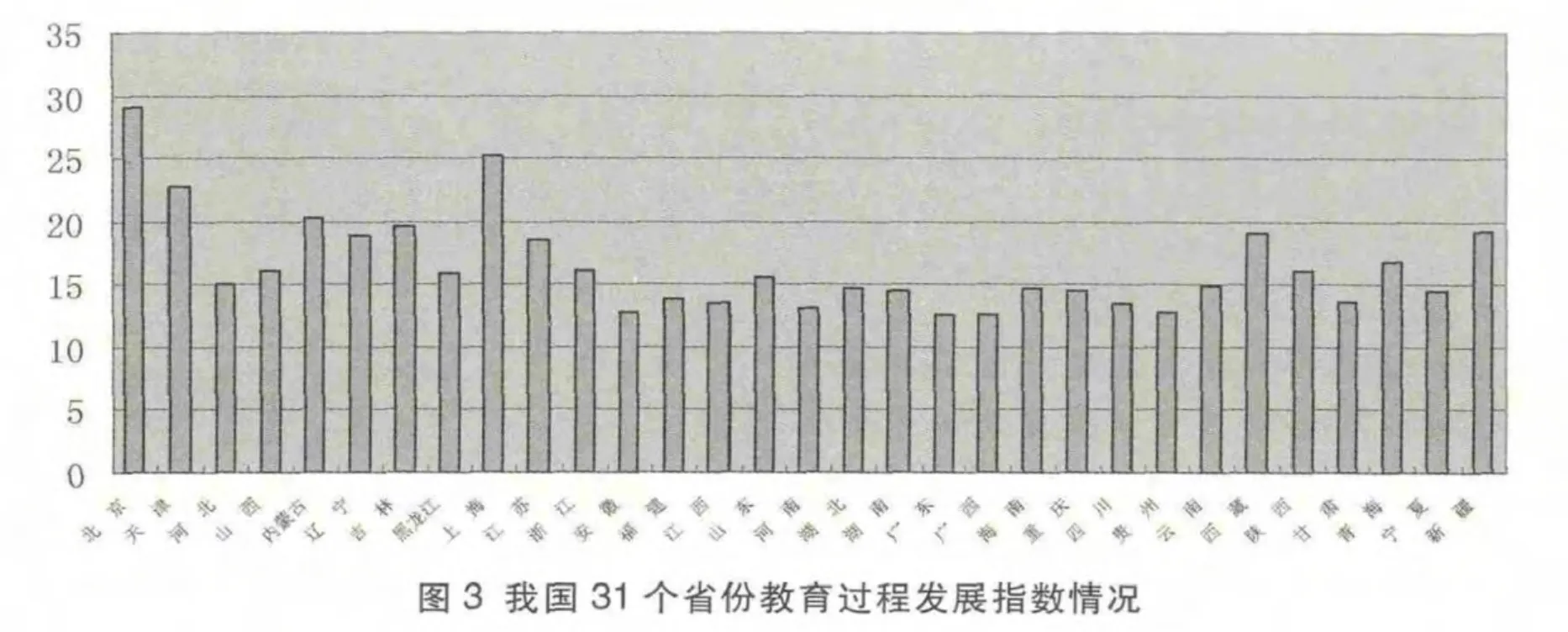

測算結果顯示,東部地區在教育過程發展方面的優勢非常明顯,排名前5的省份中,東部地區占了3個,分別是天津(第1)、上海(第4)和北京(第5),中部和西部分別占了1個名額(吉林第2和內蒙古第3);排名6-10的省份中,東部和中部地區各有2個,分別是東部地區的遼寧(第6)、江蘇(第16),中部地區的黑龍江(第9)和山西(第10),西部地區只有新疆進入前10,排名第7;排名11-20的省份中,東部地區有河北(第12)、山東(第16)、浙江(第19),中部地區有湖北(第13)、湖南(第15)、四川(第20),西部地區有西藏(第11)、云南(第14)、陜西(第17)、青海(第18);排名倒數5名的省份分別是中部地區的河南(第27)、安徽(第28)、江西(第29),東部地區的廣東(第30),西部地區的廣西(第31)。這說明,受我國西部大開發等利好政策的影響,西部地區在教育過程發展方面取得了顯著進步,而中部地區由于人口密集,沒有類似西部那樣的利好政策,經濟也并不發達,因此教育過程發展落后于西部。然而,從描述性統計來看,與我國31個省份教育起點較為發展形成鮮明對比的是,31個省份的過程發展指數差距顯著,最大8.423,最小4.375,極差達4.048。也就是說,我國31個省份的教育過程發展程度差距較大。(見圖3)

3.結果發展的省際差距

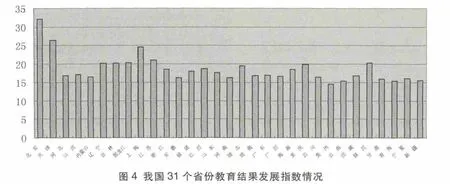

結果發展是教育發展的歸宿,是最顯性的發展。測算結果顯示,北京、天津、上海三大直轄市占據了教育結果發展的前3名。這可能一方面與它們的經濟發展程度有關,另一方面也與當地優勢教育資源集中、重點大學眾多和教育招生制度的傾斜有關。除三大直轄市以外,排名前10的東部省份還有山東(第4)、江蘇(第9)、福建(第10),中部地區只有吉林(第6)入圍,西部地區有陜西(第5)、青海(第7)、寧夏(第8)3個省份入圍。排名倒數5名的省份分別是河南 (第27)、廣西(第28)、廣東(第29)、四川(第30)、西藏(第31),東部和中部地區各1個,西部地區有3個省份。這說明,我國教育結果發展的區域間差距尤其巨大。(見圖4)從描述性統計來看,31個省份的結果發展指數相差更是明顯,最高9.583,最低4.595,相差4.988,前者是后者的兩倍之多。

(三)31個省份教育發展指數分地區情況

我國不僅東、中、西部間教育發展指數差距巨大,而且地區內部教育發展指數差距也較大,地區間大不均,地區內小不均構成當今我國教育發展現狀的主要特征。

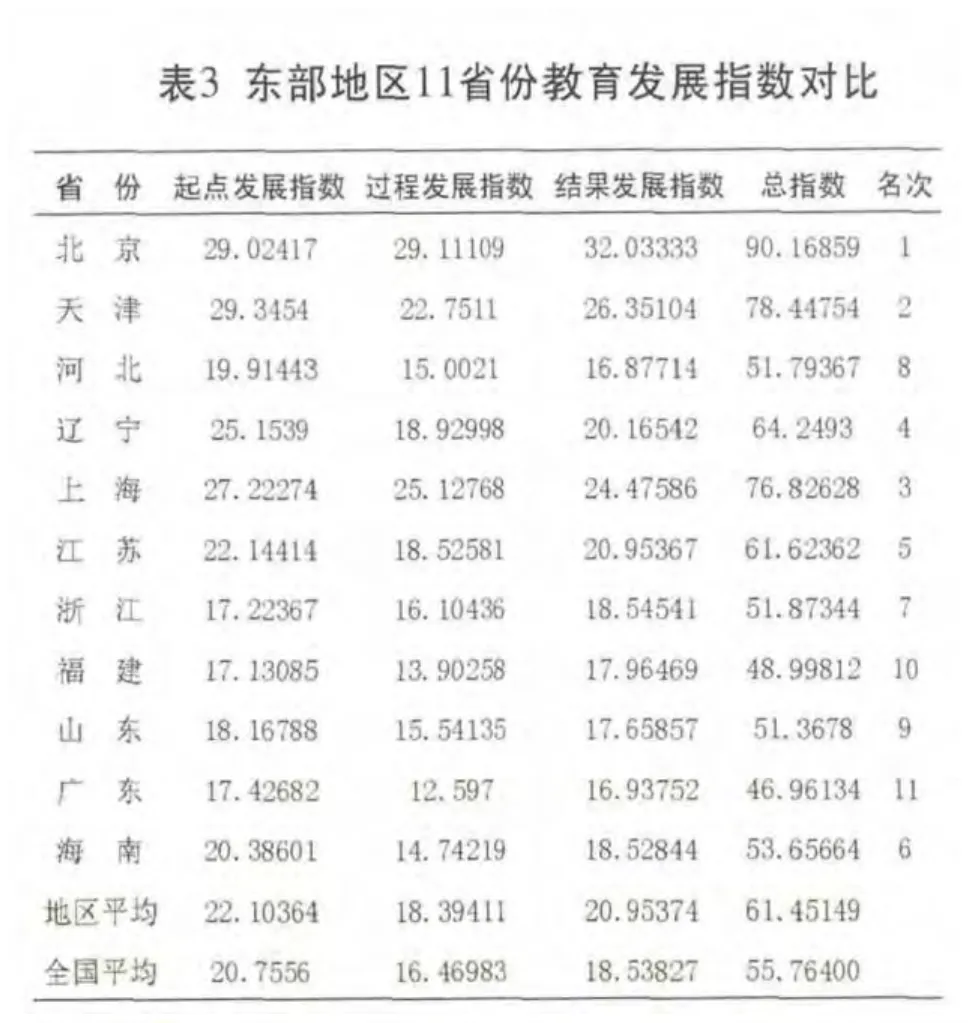

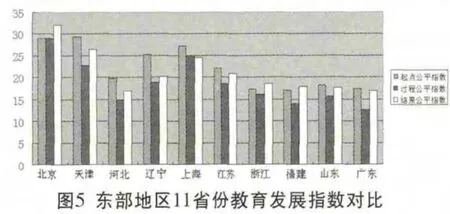

1.東部地區教育發展指數對比

表3及圖5顯示,東部地區教育發展指數總量較高,各省份的3個指數大多高于全國平均水平,這體現出東部地區在教育發展方面所做出的巨大成績。與東部地區的其它省份相比,北京、上海、天津的優勢更加明顯。其中,北京無論是在起點發展、過程發展還是結果發展方面,都居于絕對領先的位置,在未來相當長一段時期內,北京在教育發展方面的領先優勢幾近不可動搖。與北京形成鮮明對比的是,廣東雖然經濟也十分發達,但廣東優勢教育資源稀缺,特別是優質高等教育資源稀缺以及區域內嚴重發展不平衡,廣東的教育發展指數在東部地區名列倒數第一。這也說明,經濟優勢并不會自動轉變成教育優勢,教育發展指數還受政策和歷史傳統等因素的影響。

?

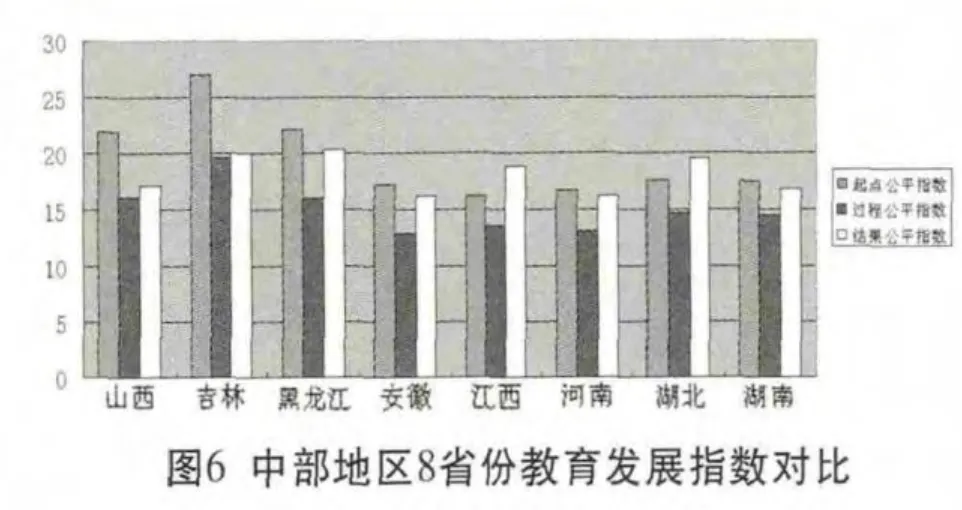

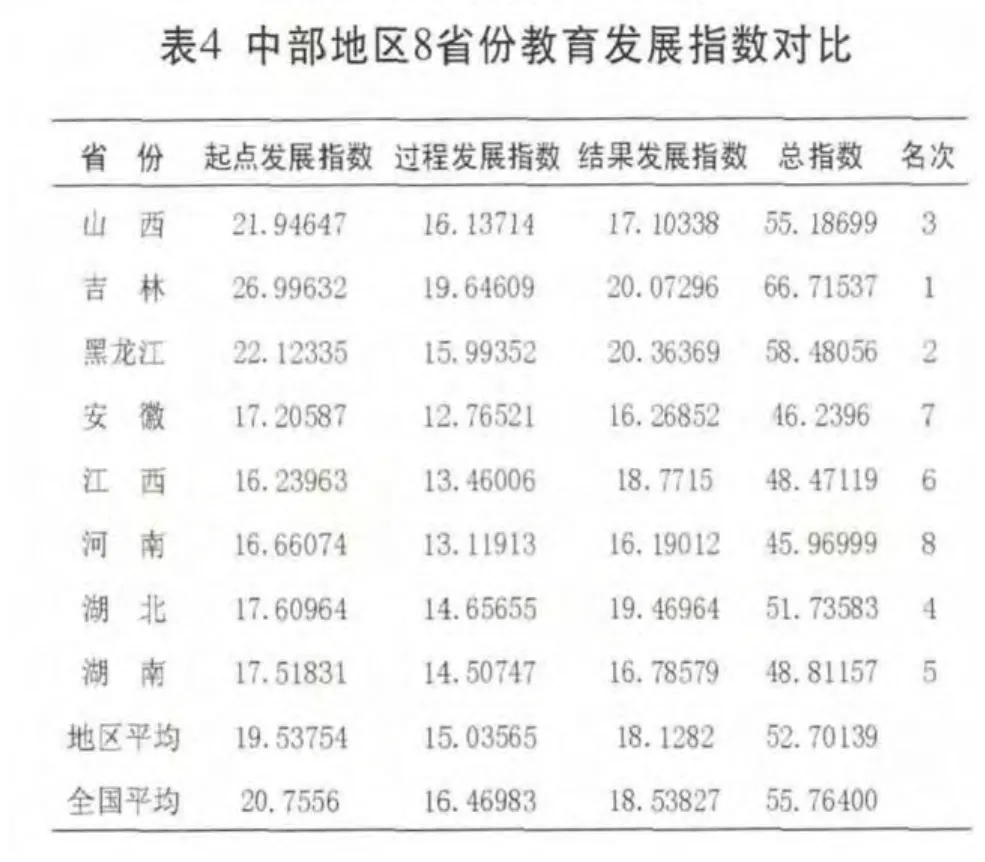

2.中部地區教育發展指數對比

從表4和圖6可以看出,除吉林優勢相對明顯以外,中部地區其它省份間的教育發展指數相差較小,總指數排名第2名的黑龍江僅比排名最后的河南高出12.51。此外,同樣是中部地區,地處北方的吉林、黑龍江和山西就比處在南方的其它5個省份排名靠前。在總指數方面,中部地區只有吉林和黑龍江高于全國平均水平。這說明,從中部地區來看,北方省份教育發展指數總體比南方省份要高,尤其是在起點發展和過程發展方面,北方3省的優勢比較明顯。

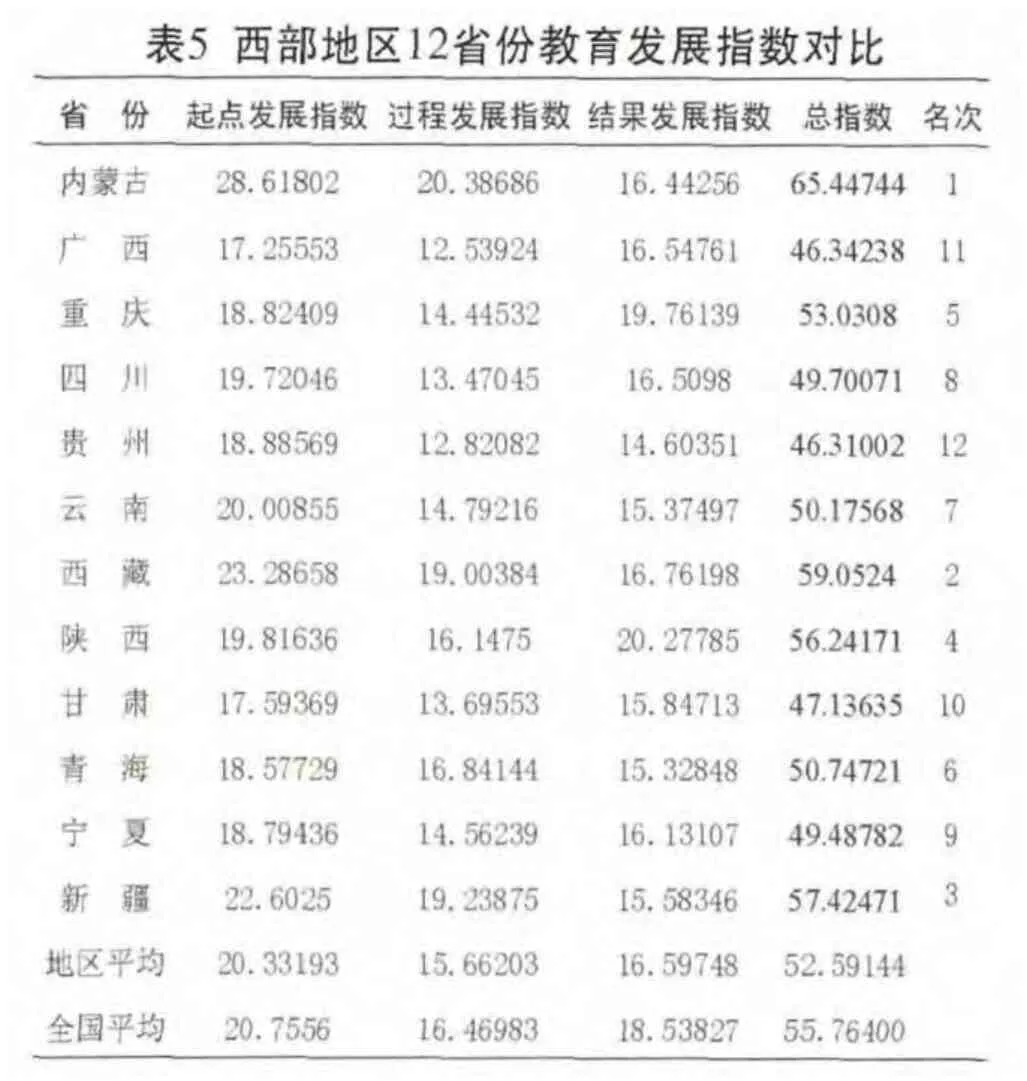

3.西部地區教育發展指數對比

?

?

從表5和圖7可以看出,除內蒙古、西藏、新疆外,西部地區各省份教育發展指數普遍較低,西部地區的12個省份,其中有8個省份的教育發展總指數低于全國平均水平。而且,即使是總指數高于全國平均水平的4個省份,也主要是因為起點發展指數較高,從而抬高了本省份的總指數。如內蒙古,起點發展指數為28.618,高于全國平均接近8個指數,只比全國起點發展最高的天津和北京低大約0.5個指數。在過程發展方面,也是內蒙古、新疆和西藏三個省份具有明顯優勢,這主要是因為這些省份屬于民族自治地區,國家的教育財政投入較多。在衡量教育發展結果的結果發展方面,除陜西和重慶外,西部其它省份則表現出明顯的弱勢,大多都低于全國平均水平,或者接近全國平均水平。這說明,未來相當長一段時期,西部地區要在繼續鞏固義務教育成果的基礎上,重點發展高中階段后教育,尤其是要發展好高等教育,真正讓西部地區的學生能讀好書。

四、結論

總的來看,改革開放以來,特別是實施城鄉免費義務教育和基礎教育均衡發展戰略以來,各級政府通過不斷加大財政投入,出臺利好政策,使我國各省份在教育發展方面獲得了不同程度的進步。但是,不容忽視的是,中西部地區的教育基礎仍然很薄弱,和東部地區相比,我國中西部地區教育發展指數的提高還主要體現在起點發展方面,過程發展也有所體現,但在教育的結果發展方面體現得還很不夠,因此,我國中西部地區的教育發展還有很大的成長空間。此外,由于數據方面的限制,省內區際、校際、城鄉間的教育差距沒有納入本指標體系,因此對教育發展指數的科學性造成了一定影響,這是本研究需要改進的方向。

本研究認為,我國教育發展的層次間和地區間不均衡現狀主要有以下幾個方面的原因造成,這些因素共同決定了現階段我國教育的發展。

(一)政策因素

西部地區教育發展指數迅速提升和國家政策的傾斜有很大關系,如高校招生少數民族專項計劃、對口支援西部地區高等教育等。但是,和東部發達地區巨大的政策存量相比,中西部地區在政策上仍然處于劣勢。制度是經濟增長的源泉,同樣,制度也是教育發展的源泉。因此,未來一段時間,中西部地區要充分利用好西部大開發和中部崛起戰略的利好政策,在促進經濟更好更快增長的同時促使經濟發展向教育發展的轉化。

(二)經費因素

相比中部地區,教育經費投入雖然做到了向西部民族地區傾斜,從而在一定程度上助推了西部民族地區教育發展指數的增長,但是西部其它省份的教育經費與東部地區相比卻相形見絀,如2011年天津初中生均公共財政預算教育事業費25828.16元,上海22076.15元,而同期貴州和云南分別只有4134.17元和4872.34元,分別只相當于天津的16%和18.9%,上海的18.7%和22.1%。因此,經費因素仍舊是制約中西部地區教育發展指數的重要因素。

(三)績效因素

西部地區的教育經費績效普遍較低。以寧夏為例,2011年,寧夏初中生均公共財政預算教育事業費為6903.36元,高于除吉林以外的中部其它省份,甚至也高于東部地區的河北等省份,但是,寧夏的教育發展水平僅排全國第22名和西部地區倒數第4名。因此,西部地區教育經費績效低是一個回避不了的問題,要想提高西部地區教育發展指數,必須同時提高教育經費的使用效率,把教育經費轉化為實實在在的辦學能力和水平。

(四)時間因素

西部民族地區教育發展指數迅速提升是全面普九和實施西部大開發所帶來的,然而教育投資的增加、教育條件的改善、師資力量的提升等轉化為教育資本存量還需要較長一段時間。在短時期內,這些外部變量對教育發展的影響還難以完全顯現出來,因此,全面提升中西部地區教育發展指數是一個漫長的過程,需要時間沉淀。

〔1〕〔8〕楊東平,周金燕.我國教育公平評價指標初探〔J〕.教育研究,2003(11):30-33.

〔2〕 Kuzera,B.Pont,No More Failures:Ten Steps to Equity in Education〔M〕.Organization for Economic Co-operation and Development,2007.

〔3〕 Coleman,James S.Equality of Educational Opportunity(COLEMAN)Study(EEOS),1966.

〔4〕胡森.平等——校和社會政策的目標.國外教育社會學基本研究選〔M〕.華東師大出版社,1989:96-97.

〔5〕 Patrick Keaton.Selected Statistics From the Common Core of Data:School Year 2011–12. National Center for Education Statistics,2013(10):7.

〔6〕竇衛霖,宋桂霞.中美教育公平關注重點的比較研究〔J〕.上海大學學報(社會科學版),2013(1):67-78.

〔7〕M Demeuse,A Bave,etc.Equity of the European Educational systems:A set of Indicators.Aproject supported by the European Commission Directorated General of Education and Culture Project Socrates SO2-61OBGE.2003,33.

〔9〕周金燕.我國教育公平指標體系的建立〔J〕.教育科學,2006(1):13-15.

〔10〕翟博.教育均衡發展指數構建及其運用〔J〕.國家教育行政學院學報,2007(11):44-53.

〔11〕〔14〕安曉敏.教育公平指標體系研究——基于義務教育校際差距的實證分析〔D〕.長春:東北師范大學,2008.

〔12〕朱德全.中等職業教育發展的均衡測度與比較分析〔J〕.教育研究,2013(8):70-82.

〔13〕高丙成,陳如平.我國普通高中教育綜合發展水平研究〔J〕.教育研究,2013(9):58-66.

〔15〕課題組.義務教育均衡發展國家標準研究〔J〕.教育研究,2013(5):36-45.

〔16〕周洪宇.教育公平是和諧社會的基石〔M〕.合肥:安徽教育出版社,2007:20.

〔17〕王秉琦,賈鵬.教育結果公平:大學永恒的追求〔J〕.中國高等教育,2007(23):13-16.