關于癥狀自評量表合成常模與元分析的討論*

鄒丹杰,張靈聰,伍 霞

(北京化工大學文法學院,北京 100029;閩南師范大學教育科學學院,福建漳州 363000;中華女子學院學生處,北京 100101)

關于癥狀自評量表合成常模與元分析的討論*

鄒丹杰,張靈聰,伍 霞

(北京化工大學文法學院,北京 100029;閩南師范大學教育科學學院,福建漳州 363000;中華女子學院學生處,北京 100101)

以癥狀自評量表為工具,以StataSE12.0和SPSS19.0為主要統計工具,模擬合成量表常模的過程,并進行同質性檢驗、亞組分析、回歸分析和發表偏倚分析。結果表明有4個因子拒絕同質假設,元分析的同質性檢驗結果拒絕同質性假設,亞組分析和回歸分析無法解釋其異質性來源,發表偏倚檢驗結果表明所列文獻無發表偏倚。進而得出結論:1.以文獻上的二手數據為基礎合成的大學生SCL-90常模在統計上極有可能是無效的,從程序上講也是不可靠的;2.已有的元分析報告中,SCL-90各因子得分與常模比較得出的效應量在統計上是無效的。

癥狀自評量表;SCL-90;大學新生;常模;元分析

癥狀自評量表(Symptom Check List 90,以下簡稱“SCL-90”)是我國高校使用最廣泛的心理健康調查工具之一。1984年,王征宇[1]首先對SCL-90進行介紹,之后金華等[2]為其建立了一個正常人常模,這促進了SCL-90的廣泛使用和研究,每年都有許多研究報告發表。

由于相關文獻眾多,有研究者嘗試以報告中的統計數據為基礎,將各個報告中的因子得分與標準差合成一個“大樣本”的均值與標準差。以標準方式建立的常模通常樣本容量較小,而且年代比較久遠,距今最近的為1999年,由胡啟先等[3]建立。以合成方式建立的常模通常樣本容量較大,時間跨度比較長,距今最近的為2009年仲穩山等[4]建立。但其建立程序缺失,常模群體的界定、抽樣數據的代表性等問題無法得到驗證。

此外,隨著元分析(Meta Analysis)技術的普及,有些研究者將元分析運用于SCL-90的研究報告上,試圖定量分析全國大學新生的心理健康在總體上是否與常模有顯著差異等問題。雖然元分析方法已經得到國內研究者的重視,但是其應用還處于推廣階段。我們有必要從格式、步驟、內容等方面提高元分析應用的規范性。因此本文嘗試回答兩個問題:(1)以文獻上的二手數據為基礎合成的大學生SCL-90常模在統計上是否有效?(2)已有的元分析報告中,SCL-90各因子得分與常模比較得出的效應量在統計上是否有效?

一 材料與方法

(一)文獻搜集

本文的搜索對象是以國內大學一年級新生為對象,使用SCL-90進行測試,并報告了相關統計數據的文獻。分別以“心理健康+新生”、“新生+SCL-90”、“新生+測查”、“新生+普查”等為關鍵詞,在中國知網、萬方數據資源、維普科技期刊數據庫上進行搜索,在檢索結果中人工選取符合要求的文獻,剔除重復文獻、部分統計數據缺失的文獻,初步得到125篇。進一步選取符合統計要求的文獻,最終得到有效樣本94個。在有效樣本中,每篇文獻至少報告了SCL-90的前九項因子均分和標準差(最后一項為“其他”項,許多報告常將此項忽略)。

(二)樣本描述性統計

94個有效樣本總共調查了235621名大一新生,學生的入學年份跨度是1992-2011,文獻的發表年份跨度是1993-2013。以學歷層次分組,本科組62個,大專及以下組29個,未記錄學歷層次的樣本3個;以入學年份分組,1998年及之前入學的樣本16個,1999-2004入學的樣本15個,2005-2009入學的樣本23個,2010及之后入學的樣本26個,未記錄入學年份的樣本14個。從時間上來看,1999年是一個重要的時間點,因為從當年起我國高校開始大規模擴大招生;而2005年是另一個重要的時間點,當年1月份教育部、衛生部和共青團中央聯合下發“教社政一號”通知,要求各高校“要認真開展大學生心理健康狀況摸排工作”,此后大學新生的心理健康調查變成心理健康教育的常規工作;而2010年以后,研究者發表調查報告的熱情更加高漲。

(三)統計分析工具

使用EXCEL 2010對原始數據進行初步處理,使用Stata SE 12.0進行元分析計算,使用SPSS 19.0進行元分析之外的其他統計。

二 分析步驟與結果

(一)合成常模

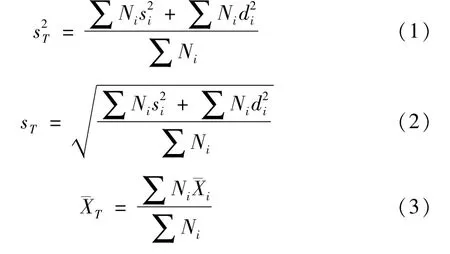

由于方差具有可加性的特點,合成常模其實是將各個單項研究所得到的均值及其標準差通過計算合成一個總的均值及標準差,公式[5]如下所示:

式中:s2T為總方差、sT為總標準差,si為各樣本標準差,Ni為各樣本容量。

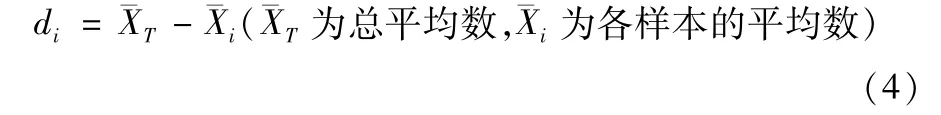

計算后得到的常模如表1所示。

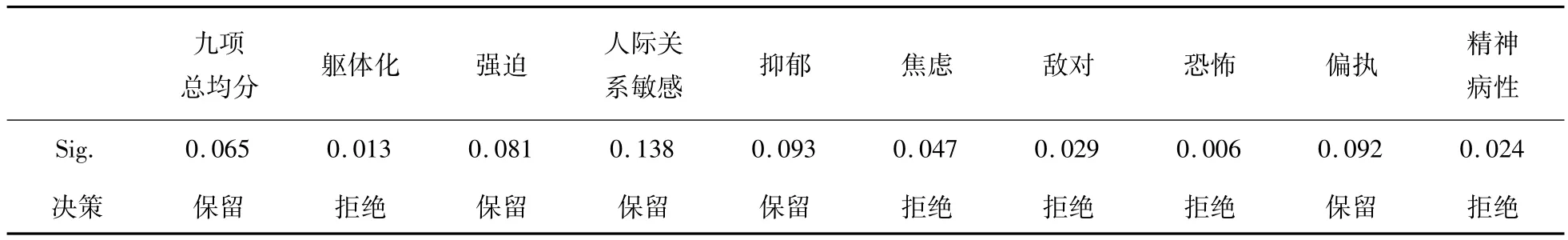

由表1可見,以多個單項研究的二手數據為基礎合成新的常模在計算上并無困難,但是這些單項研究是否具有同質性?換句話說,這些數據能否被當作來自同一總體的樣本?以往合成常模的研究并沒有進行相關檢驗。以下對各因子進行Kolmogorov-Smirnov檢驗(以下簡稱K-S檢驗),結果如表2。

如表2所示,各因子K-S檢驗結果表明,軀體化、焦慮、敵對、恐怖、精神病性的數據并非來自同一個正態總體,各項數據間存在顯著性差異,拒絕同質假設。其他因子雖然保留同質假設,但其P值也接近0.05,如九項總均分(P=0.065)。為何以二手數據為基礎建立常模會產生異質性問題?筆者認為大致有以下幾個原因:①數據的時間跨度比較大,如有學者搜集的數據涵蓋1979-2008年[6],不同年代的學生身心發展存在較大的差異;②樣本容量大小不一,如有些樣本僅有30人,有些則多達12357人[7],樣本大小的差異可能引起不同學校學生比例的偏差;③測試時間不一致,有些測驗在新生入學后立即進行,有些則在入學2-3個月后進行,有些則在一年級第二學期進行,時間上的不同可能意味著心理狀態的差異,這在大學第一年是相當明顯的;④抽樣的隨機性無法保證,研究者能獲得的都是公開發表的數據,事實上還有許多未發表的測驗結果和報告;⑤抽樣的代表性無法保證,理由同上條;⑥數據的真實性無法保證,由于是二手數據,研究者無從檢驗數據的真實性。因此,合成“常模”的異質性在所難免,以此得出的統計推斷也是不可靠的。

表1 SCL-90合成常模的均值和標準差

表2 合成常模各因子的同質性K-S檢驗

(二)元分析計算

1.同質性檢驗

關于SCL-90用于大學新生的調查,研究者最為關心的一個問題是:大學新生的調查結果從總體上講與成年人常模、大學生常模等有無顯著差異?為了回答這個問題,已有元分析的普遍做法是把搜集到文獻數據和已有的常模對比,通過計算合成總的效應量,以此考察大學新生調查結果與常模之間是否存在顯著差異。但由于沒有使用專業軟件,缺少了其他必要的統計步驟,如同質性檢驗、使用模型說明、發表偏倚檢驗等,讀者無從得知這些效應量得出的結論是否可靠。

本文以搜集到的94個有效樣本作為實驗數據,以金華等人于1986年建立的常模為參照標準進行比較,三種同質性檢驗(Q檢驗、I2檢驗和H檢驗)結果見表3。從表3可知,三種檢驗方法一致表明,各研究之間存在著極大的異質性,并且接近極值(I2均大于98%,接近100%)。

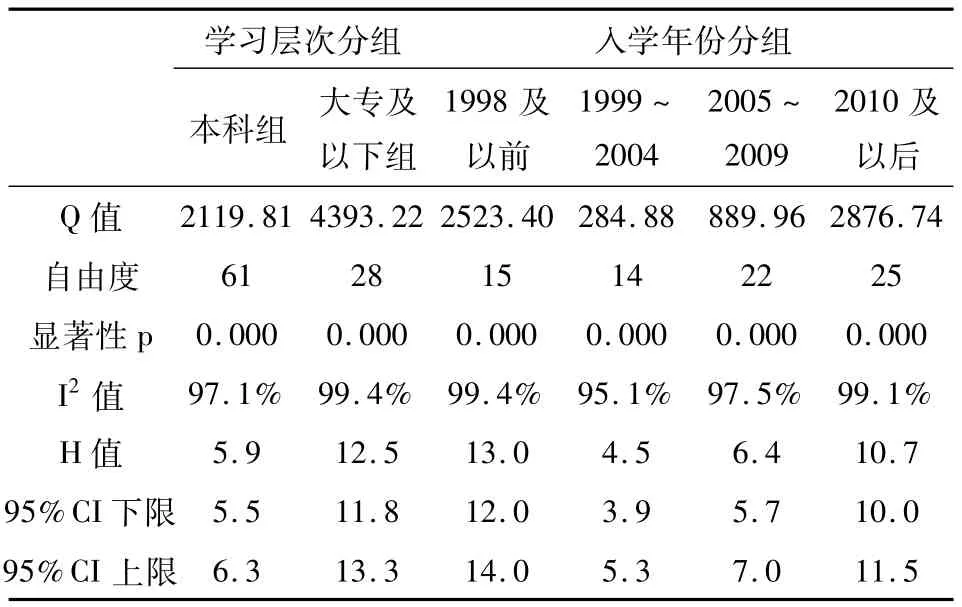

2.亞組分析

為了探索數據的異質性來源,接著進行亞組分析。分別以學習層次(本科、大專及以下)、新生入學年份(1=1998以前、2=1999-2004、3=2005-2009、4=2010及以后)為分組依據,再次進行同質性檢驗。發現分組后檢驗結果并沒有發生明顯變化,各研究之間仍然存在著極大的異質性,如表4所示(由于篇幅所限,僅以精神病性因子為例)。由此可見學習層次和入學年份的差異并非數據異質性來源。

表3 元分析同質性檢驗(Q檢驗、I2檢驗和H檢驗)

3.回歸分析

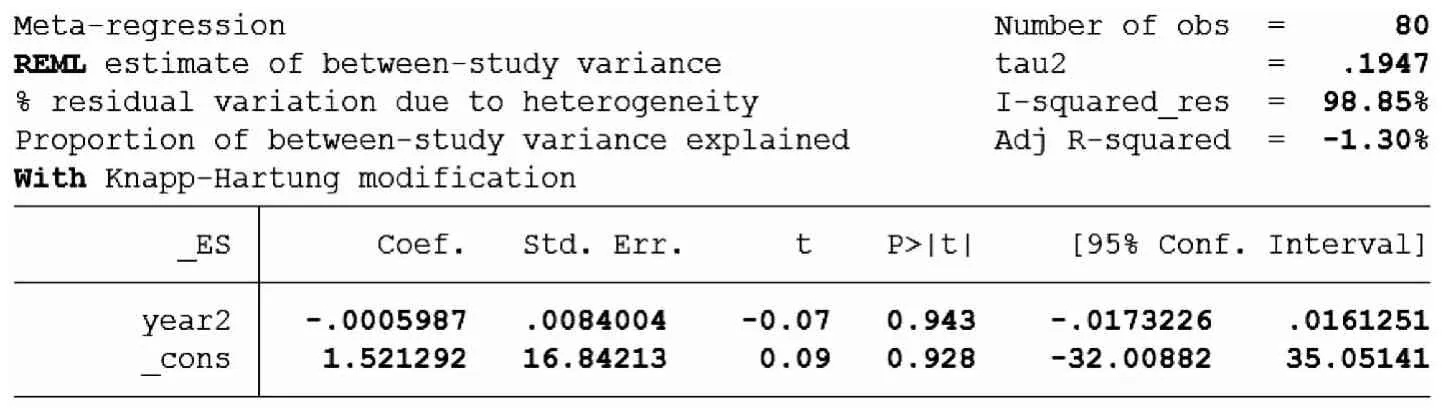

為了進一步探索數據的異質性,仍以精神病性因子為例,進行回歸分析,采用REML法,建立效應量“標準均數差SMD(此處顯示為_ES)”對單個協變量“新生入學年份(year2)”的回歸模型,結果如表5所示。

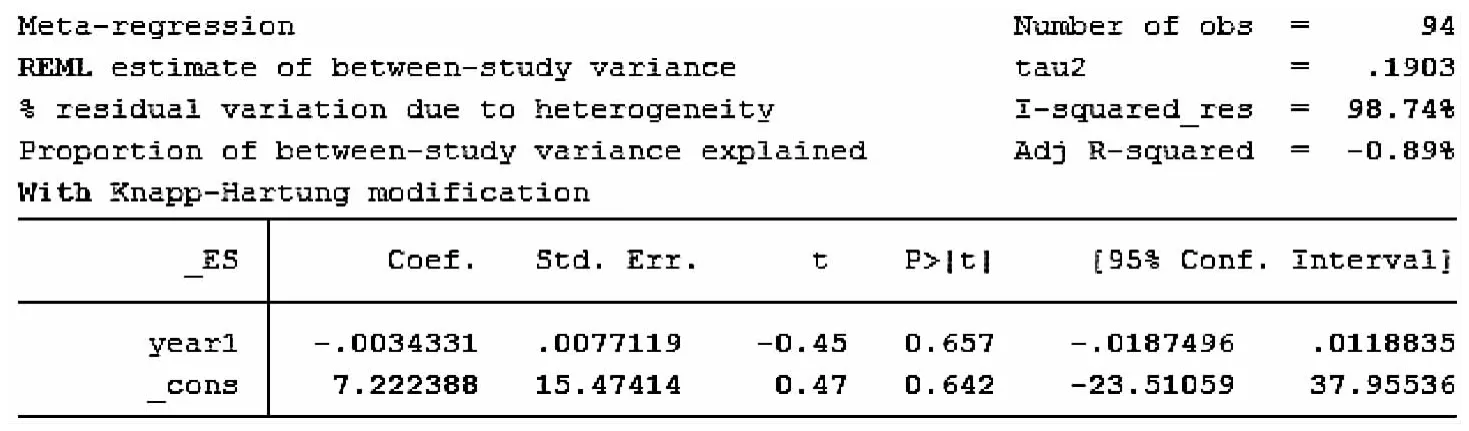

表4 亞組分析

結果列出了SMD值對新生入學年份的回歸系數(Coef.)、回歸系數的標準誤(Std.Err.)、對回歸系數的檢驗統計量(t)、P值及95%置信區間。發現P=0.943>0.05,表明新生入學年份的差別無法說明數據異質性來源。而且I2值由98.7%上升到了98.85%,研究間差異的解釋比例為-1.30%,考慮入學年份的影響后,研究間的異質性反而增大了。再以文獻發表年份(year1)為協變量,也得到了類似的結果(P=0.657>0.05),如表6所示。將用于比較的常模換成其它常模,均得到了類似的結果。

由以上分析可知,將搜集到的文獻數據與常模直接比較,進行同質性檢驗時會發現各研究間異質性的指標值接近極大,而且通過亞組分析、回歸分析都無法解釋其異質性來源。因此筆者認為調查數據和常模的t檢驗結果不適合進行元分析。

4.發表偏倚檢驗

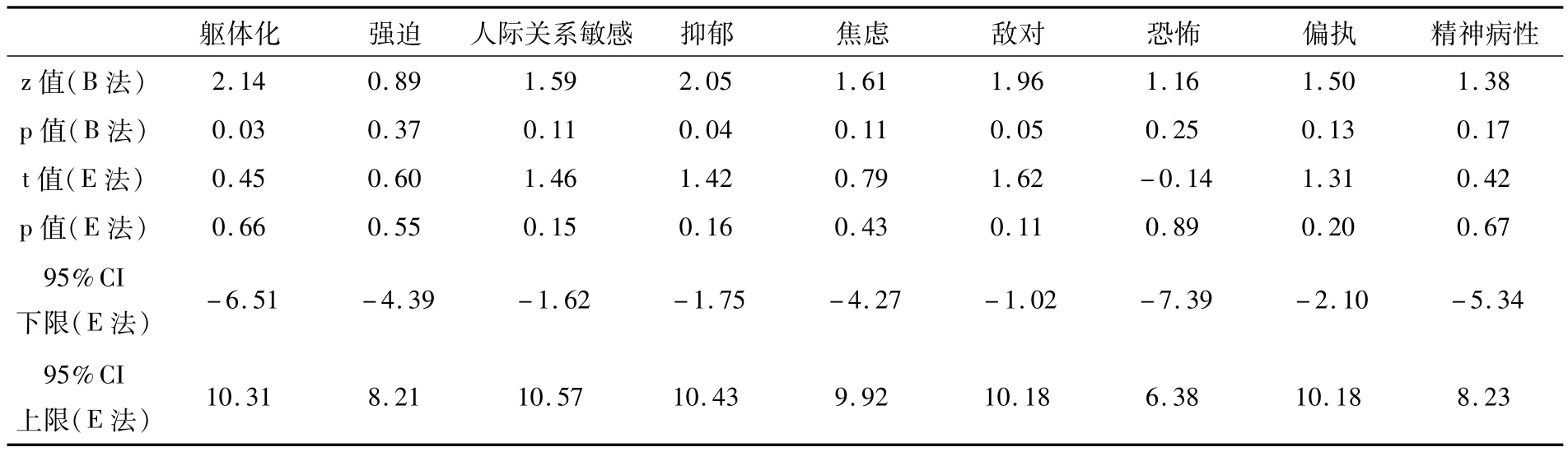

最后進行文獻發表偏倚檢驗,考察搜集到的文獻是否由于有統計學意義的顯著性結果才得以發表。本文使用常見的Begg法和Egger法,仍以金華等人于1986年建立的常模為參照標準,將數據輸入Stata一一檢驗,所得結果如表7所示。

從表7可知,Egger法檢驗各研究得到的p值均大于0. 05,且95%置信區間均包含0;而Begg法檢驗得到的p值除了軀體化和抑郁二項,也均大于0.05。因此基本可認為搜集到的文獻不存在發表偏倚。以其他常模為參照標準也得到了類似的結果,限于篇幅不再將檢驗結果一一列出。

表5 Meta回歸分析1

表6 Meta回歸分析2

表7 發表偏倚檢驗(Begg法和Egger法)

三 討論

經過以上統計和分析,筆者認為以文獻數據為基礎合成新“常模”的做法看似改進了舊常模的時效性,增大了常模的樣本量和地域的覆蓋面,但由于其數據來源均為二手統計數據,無法保證樣本來源于同一總體。本文模擬合成常模的過程說明了這一問題。而且從程序上講,合成“常模”的方法雖然省時省力,但卻無法保證常模團體的確定性和樣本的代表性。因此,合成常模的做法是不合適的,許多文獻將實際調查數據與這些“常模”進行比較也是沒有統計學意義的。鑒于互聯網技術的發展,網上實時測驗已經成為大趨勢。筆者認為可以由相關主管部門牽頭建立專門的心理測量網站,負責整個地區(如省級或全國)新生的心理普查工作,該地區的高校在大一新生入學后某個時間段內組織網絡測驗,這樣得到的測驗數據和全部新生的數量大致相等。所得數據可供各高校下載分析,而主管部門可獲得本地區的大數據用于監管、預測,以及建立常模。這種做法在技術上毫無困難,而且對主管部門的教育管理也是十分有益的。

此外,SCL-90舊常模的確存在年代久遠時效性差的問題,如果與之比較很容易出現各因子t檢驗或秩和檢驗結果顯著。馮正直等[8]指出,SCL-90雖然具有較好的效度,能夠區分健康和不健康人群;但其九個因子之間存在高相關,因子之間不是互相獨立的。因此對各因子之間的詳細比較并無多大統計意義。筆者認為,如果研究者非要對SCL-90結果進行比較,可以把本校上一年的新生調查結果作為參照標準,與本年度的調查結果相比較,這樣可能更有實際意義。

本文對元分析之前的必要檢驗表明,使用SCL-90對大學新生進行調查的文獻不存在發表偏倚,但若與已有的常模進行比較,則存在極大異質性的問題,而且無法通過亞組分析、回歸分析明確其異質性來源。筆者認為原因可能是:各研究之間的確存在較大的異質性,由于實驗組是各項具體不同的數據,而控制組卻是由常模提供的唯一一個對照數據,組中各項均值和標準差是完全相同的。這樣一列數和一個已知點的比較可能無法進行元分析。筆者對照循證醫學方面的元分析文獻,發現其控制組和實驗組類似,也是由具體測量數值構成的數據,這樣同質性檢驗的結果雖然也有部分提示異質性,但沒有出現I2>90%的極端情況。因此,在提示極端異質性的情況下,已有元分析將SCL-90各因子得分與常模比較得出的效應量是無效的。

[1]王征宇.癥狀自評量表(SCL-90)[J].上海精神醫學,1984,(2).

[2]金華,吳文源,張明園.中國正常人SCL-90評定結果的初步分析[J].中國神經精神疾病雜志,1986,(5).

[3]辛自強,張梅,何琳.大學生心理健康變遷的橫斷歷史研究[J].心理學報,2012,(5).

[4]仲穩山,李露.全國大學生SCL-90新常模構建問題研究[J].中國校醫,2009,(3).

[5][6]張厚粲,徐建平.現代心理與教育統計學[M].北京:北京師范大學出版社,2009.

[7]曾憲濤.應用STATA做Meta分析[M].北京:軍事醫學科學出版社,2014.

[8]馮正直,張大均.中國版SCL-90的效度研究[J].第三軍醫大學學報,2001,(4).

(責任編校:簡子)

Discussion on Synthetic Norm s and M eta-analysis of Sym ptom Check List 90

ZOU Danjie,ZHANG Lingcong,WU Xia

(School of Literature and Law,Beijing University of Chemical Technology,Beijing 100029,China;School of Educational Science,Minnan Normal University,Zhangzhou Fujian 363000,China;Students’Affairs Office,BeijingWomen’s University,Beijing 100101,China)

In this study,two conclusions are obtained:1.Synthetic norms of SCL-90 based on the secondhand data are very likely to be statistically invalid,and unreliable with regard to procedures of norm building;2.the effective size calculated to compare differences between research data and existing norms is statistically invalid.

Symptom Check List90;SCL-90;freshmen;norm;meta-analysis

G525.5;R195.1

A

1008-4681(2014)06-0134-04

2014-09-14

鄒丹杰(1979-),男,福建漳州人,北京化工大學文法學院講師,碩士。研究方向:大學生心理健康、心理與教育統計。張靈聰(1957-),男,福建漳州人,閩南師范大學教育科學學院教授,博士。研究方向:人格培養。伍霞(1977-),女,江西九江人,中華女子學院學生處心理咨詢中心負責人。研究方向:大學生心理健康、女性心理。