消食化滯湯治療食積型胃痛30例臨床療效觀察

楊 娜 李芃柳

長春市中醫院,吉林 長春 130022

胃痛又稱胃脘痛,是以胃脘近心窩處常發生疼痛為主的疾患。胃痛是臨床上常見的一個癥狀,現代人飲食起居的失常,使其發病率和復發率逐年增高,久之則變生他病,嚴重影響人們的健康及生活,切不可等閑視之。現趙繼福老師結合多年臨床經驗自擬消食化滯湯用于胃脘痛 (食積型)的治療,進一步總結其療效結果,以便尋求胃脘痛治療的新思路及更安全、速效的治療方法,運用于臨床,提高療效,降低復發率。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2012年10月至2014年4月我院收治的胃痛 (食積型)患者60例,患者均符合中醫胃脘痛 (食積型)的診斷標準,將患者隨機分為兩組。其中研究組30例,男17例,女13例,年齡20.5~74.5歲,平均年齡(47.15 ±2.16)歲,病程2.5 ~5.5 年,平均病程 (3.16 ±1.17)年;對照組30例,男16例,女14例,年齡21~74歲,平均年齡 (47.52±2.21)歲,病程2~6年,平均病程 (3.22±1.31)年。兩組年齡、性別、病程等一般資料比較,差異無統計學意義 (P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 中醫胃脘痛 (食積型)的診斷標準[1]①胃脘部疼痛,常伴痞悶或脹滿、噯氣、泛酸、嘈雜、惡心嘔吐等癥;②發病常與情志不暢、飲食不節、勞累、受寒等因素有關;③上消化道鋇餐X線檢查、纖維胃鏡及組織病理活檢等,可見胃黏膜炎癥、潰瘍等病變;④大便或嘔吐物隱血試驗強陽性者,提示并發消化道出血。

1.2.2 治療方法其中30例為對照組,30例為觀察組,兩組均采用清淡飲食。①對照組予以法莫替丁 (國藥準字H21024631;安斯泰來藥品有限公司)20mg,每日3次口服。②研究組給予自擬的消食化滯湯100ml日二次口服治療,方藥為:神曲15g,山楂15g,陳皮15g,連翹15g,萊菔子25g,茯苓20g,半夏15g,厚樸15g,香附15g,大黃10g,浙貝母15g,蘇子50g,黃芩10g。所用中藥材由長春市中醫院中藥房提供并鑒定合格,具有消食、化滯、行氣、通腑等作用。治療時間為28天,研究中醫癥狀積分變化及胃鏡檢查結果,進行科學評估分析,得出結論。

1.3 療效判斷標準[2]①治愈:胃脘痛及其他癥狀消失,X線鋇餐造影或胃鏡檢查正常;②好轉:胃痛緩解,發作次數減少,其他癥狀減輕,X線鋇餐造影或胃鏡檢查有好轉;③未愈:癥狀無改善,X線鋇餐造影或胃鏡檢查無變化。

1.4 統計學處理應用SPSS20.0軟件處理對數據進行分析,對計數資料采用百分比表示,計量資料采用均數±標準差表示;組間比較采用卡方檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

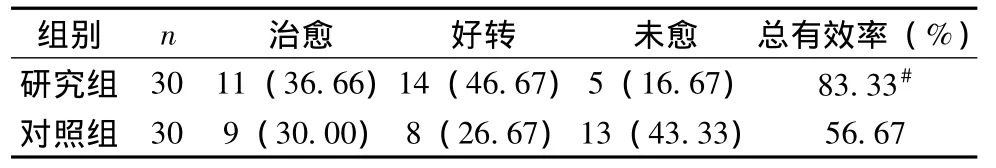

2.1 療效結果的評定見表1。

表1 兩組療效比較表[例 (%)]

2.2 不良反應 治療組有1例患者出現頭暈、惡心和腸胃不適等不良反應;對照組2例患者有口干、便秘、腹瀉、皮疹等。停藥后癥狀消除。

3 討論

胃痛難耐是胃脘部疼痛的病證,又稱胃脘痛。歷代文獻中所稱的“心痛”、“心下痛”,多指胃痛而言。如《素問·六元正紀大論》說:“民病胃脘當心而痛。”《醫學正傳》說:“古方九種心痛……。”《黃帝內經》曾指出:“真心痛,手足青至節,心痛甚,旦發夕死,夕發旦死”,在臨床上與胃痛是有區別的。胃痛發生的常見原因有寒邪客胃、飲食傷胃、肝氣犯胃和脾胃弱等。胃主受納腐熟水谷,若寒邪客于胃中,寒凝不散,阻滯氣機,可致胃氣不和而疼痛或因飲食不節,饑飽無度,或過食肥甘,食滯不化,氣機受阻,胃失和降引起胃痛;胃痛的關鍵一方面是“氣”,所謂不通則痛。因此治療胃痛的關鍵是理順胃氣,旨在疏通氣機,恢復胃腑和順通降之性,通則不痛,從而達到止痛的目的。另一方面是“腑以通為補”,通腑法是祖國醫學治療疾病常用法則之一,“中滿者瀉之于內”,故治療上在消積同時加用少量瀉下藥,有利于食積排除。消食化滯湯方中:神曲辛甘溫,性能升發,消食導滯;山楂亦可健脾開胃、消食化滯;陳皮理氣健脾,燥濕化痰;大黃攻積滯、清濕熱、瀉火;諸藥合用達到順氣、消食、健脾功效。通過中醫治療胃痛,改善中醫臨床癥狀同時,減少疾病的復發率。消食化滯湯在中醫標本兼治的指導思想下,根據治脾胃以和為本、以通為用的原則,消食化滯,行氣通腑,既能有效保護胃粘膜,又能消除或減輕臨床癥狀。

總之,消食化滯湯治療胃痛 (食滯型)患者,療效確切,值得臨床推廣應用。

[1]劉靜凌.中醫辨證施治治療胃痛的臨床研究[J].中醫臨床研究,2011,3(20):157.

[2]劉鳳才.中醫治療胃脘部疼痛的應用體會[J].中外健康文摘,2011,8(19):191.