論《洛麗塔》的敘事節奏

侯曉囡 金萬鋒

(長春工業大學 外國語學院,吉林 長春130012)

弗拉基米爾·納博科夫是20世紀著名的俄裔美國作家、學者和翻譯家。他一生著述極豐,其小說以獨特的主題意蘊、語言風格、敘事技巧、文體形式而飲譽全球。《洛麗塔》是納博科夫最富有爭議,同時也為他帶來盛名的作品。許多研究者從不可靠敘述、敘事視角及聲音等方面對這部作品進行敘事解讀,但對納博科夫在這部作品采用的敘事時間策略,卻鮮有涉及。福斯特曾說:“關于時間的考慮,在小說里是絕對必要的。少了它,它就不成其為小說了。”[1](P79)時間問題對于小說敘事的重要性可見一斑。速度與節奏作為敘事時間的重要一環,是我們檢視小說時必須予以關注的對象。本文將以熱奈特關“于敘事時距的理論為基礎,討論《洛麗塔》的敘事節奏,從而探究其獨具特色的藝術價值。

一、敘事運動的界定

熱奈特結合《追憶似水年華》對敘述的速度與節奏做了詳細的說明。他用“時距”一詞表明故事時長與文本長度之間的關系,總結出四種敘事運動的標準形式,其中,TH代表故事時間,TR代表敘事的偽時間或約定時間:[2](P60)

停頓:TR=n,TH=0,TR∞>TH

場景:TR=TH

概要:TR<TH

省略:TR=0,TH=n,TR<∞TH(∞>為無限大,<∞為無限小)[2](P60)

熱奈特只列出四種敘述運動,盡管他本人承認并不對稱。實際上他還構想出一種“慢速場景”(sloweddown scene),但他認為,這種場景“被敘述外的因素拉長或被描寫停頓打斷”,[3](P60)“作為有意識的實驗大概可以實現,但它不是標準形式,甚至沒有真正在文學傳統中實現”。[2](P60)而西摩·查特曼認為,無論是否“標準”,這些形式在現代小說尤其是電影中是常見的,不應從理論的可能性中被排除。[4](P53)荷蘭敘事學家米克·巴爾同樣以《追憶似水年華》為例,認為當慢速場景出現時,文本中某個事件的體驗時間被延長,敘述容量也擴大了。[2](P125-126)熱奈特和米克·巴爾都認為對敘事節奏與速度的把握是對理解敘事作品的關鍵一環。

二、《洛麗塔》的敘事節奏

《洛麗塔》的敘事節奏由省略、停頓、概要和場景交替改變進行。在小說中,亨伯特對洛麗塔的回憶以及與她相處的時光用場景及停頓的方式展現,而關于夏洛特、安娜貝爾、瓦萊麗亞以及沒有洛麗塔陪伴的經歷則多用概述或省略展現,起到連接場景和停頓的敘述作用。因此,對于亨伯特來說,當許多其他的記憶“像許多暗淡的、反復出現的紙片,一陣風似的從我眼前飛走了”[5](P23)的時候,對于洛麗塔的記憶“毒汁卻在傷口里,傷口也一直沒有愈合”。[5](P27)

(一)場景

根據熱奈特的定義,場景是指敘事時間等長于故事時間,[3](P60)是一種介于省略和停頓之間的敘述運動。場景多用于對話和較短時長內的動作描寫。讀者閱讀對話的過程基本等同于人物說話的過程,猶如看舞臺表演,因此盧伯克將場景視為具有戲劇化的“展示法”(showing),查特曼也認為“場景把戲劇的原則吸納進敘事中”。[4](P57)場景在情節中往往起決定性的作用,它經常出現在富于戲劇性的情節的高潮或事件發展的緊要關頭。在敘事傳統中,場景與概要一般平穩交替進行,使讀者不會因為速度過快而感到疲勞,也不會由于速度過慢而煩擾,敘事顯現出一種節奏感和運動感。

在《洛麗塔》中,一個比較典型的場景時距發生在亨伯特與洛麗塔在沙發嬉戲這一情節。“主角:亨伯特,哼歌者。時間:六月的星期天早上。地點:陽光明亮的客廳。道具:糖果條紋的舊書桌,雜志,照片,墨西哥小工藝品……她涂了口紅,在手心中握著一個漂亮的,俗艷的,伊甸紅蘋果……當她坐在我身邊時,我的心狂跳如同擊鼓,漂亮的裙子膨起,坐在我旁邊,玩弄著她那個艷麗的水果。她高高拋起,又重新接住,拱起的手掌摩擦蘋果發出砰的一聲。亨伯特·亨伯特把蘋果半路劫走。‘還給我’,她懇求……”。[5](P88)

沙發片段用類似于戲劇的形式來呈現,清楚地交代了人物、時間、地點、道具,并對人物的外貌和動作進行了細致的描寫。此時,故事時間為零,而話語卻在繼續。敘述者用“亨伯特·亨伯特”而不是人稱代詞“我”來敘述事件,使其更具戲劇描寫的色彩,讀者仿佛在看一出舞臺表演而不是閱讀小說。亨伯特與洛麗塔一起相處的每一段時間、每一段對話幾乎都采用場景敘述,不僅說明了亨伯特對洛麗塔的無法抹去的記憶,而且暗示了亨伯特為了留住時間所做的努力。

(二)停頓

根據熱奈特的定義,停頓是指故事時間停止,而話語仍然繼續。[3](P60)停頓主要以對某個觀察對象的描寫或敘述者干預出現在敘事文本中。[6](P83-84)敘述者干預即敘述者所發表的評論或題外話,它們不具有嚴格意義上的敘述性。在傳統小說中,敘述者往往以一種全知視角來觀察事件,當他放下故事的講述,從自己的視角而不是人物視角或評論,或解釋,或對讀者說話,就形成了敘述干預。在敘述干預中,故事時間為零,敘述卻可以滔滔不絕,因而屬于停頓這種敘事運動。停頓也可以表現為描寫,即在對某一對象進行描述時,故事并沒有繼續。然而,熱奈特指出,并非所有的描寫都構成停頓,[3](P67)普魯斯特式的描寫經常類近于場景,“與其說是對凝視物品的描寫,不如說是對凝視者的感知活動、印象、一步步的發現、距離與角度的變化、錯誤與更正、熱情與失望等等的敘述和分析”,[2](P65)也就是說,描寫已被吸收為敘述,即描寫絕非敘事的停頓。[2](P67)

小說中有大量的對于洛麗塔外貌的描寫。文章一開始,“她是洛,平凡的洛,穿著一只短襪,挺直了四英尺十英寸長的身體”。[5](P9)在亨伯特的回憶中,幾乎每一次洛麗塔出場都伴隨著對其外貌、穿著、舉止的描寫。如回憶洛麗塔晾衣服的情節,“她穿著方格布襯衫,藍布牛仔褲,腳下一雙帆布膠底運動鞋”。[5](P64)再如,“她光著腳,腳趾甲還殘留著一點兒鮮紅的趾甲油。大腳趾上橫粘著一小條膠帶”。[7](P77)這樣對洛麗塔外貌的細節描述,與其調侃亨伯特的記憶力驚人,不如說他展現了最接近于其內心的真實。熱奈特在分析了《追憶似水年華》的描寫片段后,寫道:“物品之所以有勾魂攝魄的威力,是因為存在一個未曾泄露的秘密”,[2](P64)是“非常積極的凝望”。[2](P65)文中一處典型的敘事停頓發生在亨伯特凝視洛麗塔班級名單的時候,在40人的名單中,黑茲·多洛蕾絲的名字出現在中間的“特殊位置”,[7](P80)并且“帶著它的玫瑰護衛”,[7](P80)并稱“想分析一下名單上眾多名字中的這個名字叫我驚喜萬分的原因”。[7](P80)在這里,故事時間并沒有繼續,但由于敘事基本上是一種時間藝術,亨伯特的心理活動作為一種話語形式接管了敘事活動。實際上,亨伯特與洛麗塔共處的時間并不長,他自身的白日夢似的臆想占據了小說大部分的內容,支撐了小說相當一部分的情節,敘事停頓很大程度上擔起了承載人物心理活動的作用。通過描寫停頓,讀者可以直抵亨伯特的內心,感受到他對洛麗塔的綿綿深情。

作為自白書,敘述者亨伯特在回憶過程中不時停下故事的講述或對讀者講話,或發表離題的評論,以放慢速度,使速度的過渡更加平穩自然。如在沙發嬉戲場景前,敘述者說到:“我希望有學識的讀者都來參與起我正準備搬演的這個場景”,[5](P87)這樣稍作停頓,繼而呈現戲劇性的畫面,敘事節奏張弛有度。

(三)概要

在概要中,話語時間短于故事時間,簡練的句子往往概括一段特定時間內的故事,速度因此而加快。在敘事文本中,與充滿戲劇性的場景相比較,概要在語言總量上雖然不占優勢,但其重要性卻不容低估。概要可以為事件的展開提供背景,是場景間最通常的過渡形式,因而是“小說敘事的最佳結締組織”。[3](P61)并指出,“大部分回顧段屬于這種類型的敘述,尤其在我們稱作完整的倒敘中”。[3](P61)敘事文本的基本節奏就是概要與場景的交替進行,即在場景和對話之后通常用一番概述做鋪墊,接下來是另一個場景,此后又是概要、場景,概要、場景等。情節的高潮通常用場景展示,情節的低谷則通常用概要來表現。這樣高低有致的敘事節奏保證了敘事文有起有伏的發展。西摩·查特曼在《故事與話語》中,從語言角度解釋了概要,“在文字敘事中,它可能需要某種持續性的動詞或副詞(如,“約翰在紐約住了七年”),包括反復形式(“公司一次又一次地試圖結束罷工,但無濟于事”)”,[4](P53)并且認為語法、詞匯等形式在一定程度上可以指涉時間。本文并不著意于在語言層面上討論《洛麗塔》的概要敘述,而在于通過情節發展來歸納亨伯特生活經歷中的概要敘事(表1中內容根據Lolita(2000)總結而得):

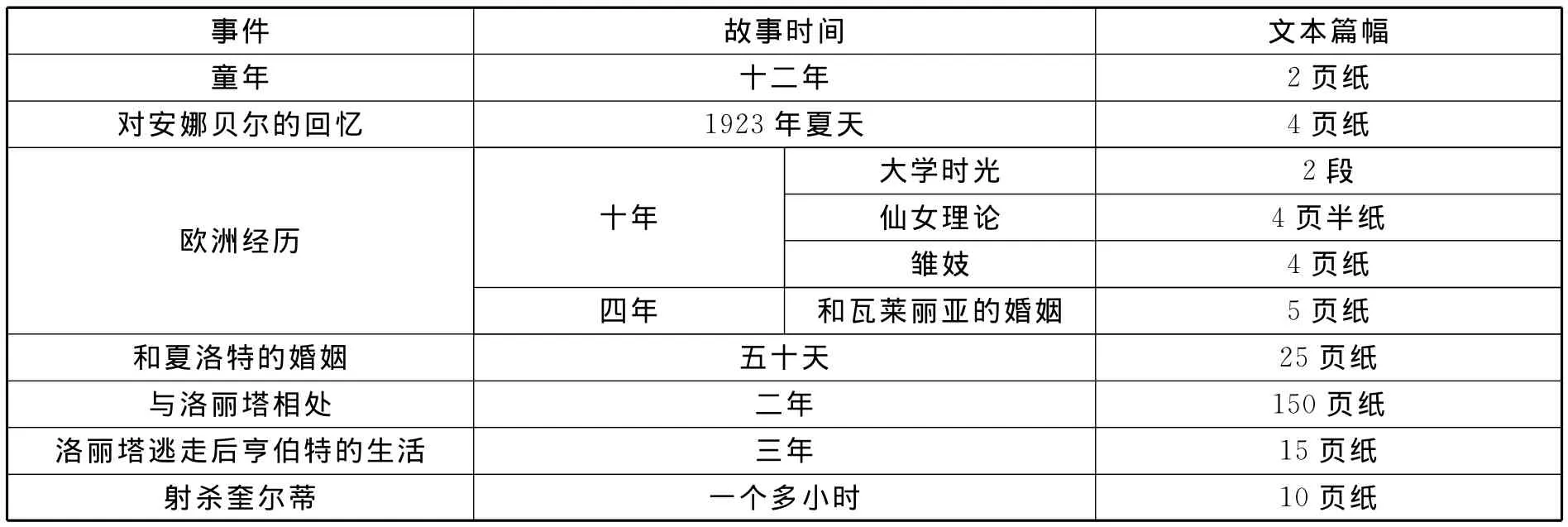

表1

從上表可以看出,亨伯特12年的童年生活只限制在兩頁的范圍內,大學時光僅用2段略作說明,與瓦萊麗亞四年的婚姻生活只占有五頁的篇幅。亨伯特遇到洛麗塔以前的生活,包括青少年、婚姻、職業狀況讀者只能看到個大概,雖然這段時間應該最長。幾乎所有的話語集中在與洛麗塔相關的情節上,對于夏洛特和奎爾蒂的敘述多采用概要形式。

(四)省略

省略指故事時間無限大,而敘事時間為零。省略必須與文本中永久的信息空缺相吻合。[6](P81)根據熱奈特的觀點,省略根據是否指明了被省略的故事的時距,分為明確省略(explicit ellipse)和暗含省略(implicit ellipse)。明確省略,即指明省略的時間(確定或不確定),如“十年過去了”、“幾年過去了”。暗含省略是指文本中并未聲明,需要讀者自己推論出時間的省略。暗含省略在小說中較常見,“通常凸現了主要事件之間的跳躍以及主要事件對于情節產生的結構意義”。[7](P123)省略最隱含的形式是純假設省略,即無法確定和安置被省略故事的時間,需要通過倒敘透露出來。省略和概要之間有時并沒有嚴格的界限,究竟將它看作哪一種運動形式,取決于我們想要強調哪一方。這兩種速度之間的分界線是靈活可變的。[2](P82)值得注意的是,被省略的內容不見得不重要,可能由于其痛苦的經歷或感受,或事件難以言表而寧愿保持沉默,還有可能由于敘述者意圖否認事件的真相。這樣一來,“省略就被用作一種達到除魔驅邪的神奇目的”。[2](P81)

《洛麗塔》中有多處明確省略,如提到瓦萊麗亞的缺點,“這種情況從一九三五年一直持續到一九三九年”,[5](P42)實際上這也類似于一個簡短的概要。暗含省略的情節包括亨伯特青年時期正常的人際關系,瓦萊麗亞提出與亨伯特離婚的原因,以及夏洛特對于亨伯特及洛麗塔的感情。小說著重描述了亨伯特對于少女的迷戀,而對與他年紀相仿的女子的正常交往的內容則被略去。“公開處,我跟好多生著南瓜或梨子狀乳房的世俗女子保持著所謂正常關系”,[5](P27)亨伯特并不喜歡與同齡女子交往,他在敘述中省略這些情節更加突出了人物的特性。當談到與瓦萊麗亞的婚姻,亨伯特自始至終都在談論自己的感覺與不滿情緒,而瓦萊麗亞的想法則被略去。讀者直到讀到她提出與亨伯特離婚才意識到她的生活并不幸福。而在此之前,讀者對于瓦萊麗亞的印象如亨伯特所描繪的“肥胖臃腫,短腿巨乳實際上毫無頭腦的女人”。[5](P42)事實上,省略瓦萊麗亞的情感描述減輕了亨伯特作為一名不稱職的丈夫的負罪感,這樣他可以全權代理自己的婚姻問題,嘲笑甚至諷刺即將和她一起生活的男人,暗示讀者離婚對他來說未嘗不是一件好事。

夏洛特內心的想法也被省略,讀者只能從亨伯特的只言片語中推斷她的情感狀況,也許會感覺這些感情不如亨伯特對于洛麗塔的癡戀那樣強烈。讀者知道她渴望亨伯特來愛她,建立一個穩定的家庭,幸福美滿地生活下去。然而對于亨伯特來說,走進她的生活無非是為了接近她的女兒洛麗塔,與這一目的無關的任何事情都無足輕重。同樣,夏洛特對洛麗塔的愛也未被提及,她作為一位母親的感情在亨伯特的敘述中遭到不公正的對待。在亨伯特的自白中,夏洛特一直以冷淡、輕蔑的態度對待她的女兒,一心只想把她送走。事實上,她經常閱讀關于兒童心理的雜志,認真回答《子女成長指南》上的各種問題,并且籌劃送她進教育嚴苛的寄宿學校接受良好的教育。她嚴厲的教育方式是出于對洛麗塔輕浮舉止的擔憂。洛麗塔在得知她的死訊后,為她哭泣并深深地思念她,可見夏洛特是一位稱職的母親。亨伯特與洛麗塔只相處了七個月的時間卻占據了小說大部分的內容,而關于瓦萊麗亞和夏洛特的感情則被省略。通過概要和省略的敘述手段,作者得以加快敘事節奏,著墨于亨伯特的情感世界。

縱觀全文,敘述者開篇以較快的節奏概述了遇見洛麗塔以前的生活,見到洛麗塔之后直至其母親去世的敘事速度有所放慢,以場景和停頓兼有概要和省略的運動形式展開,敘述與洛麗塔朝夕相處的情節時速度更慢,以展開更為細致的敘述,愉悅自己,也期望愉悅讀者。洛麗塔逃走后發生的事情則一筆帶過,敘述再次加快。而重新見到洛麗塔后,敘述再次放慢。當然,這只是對文本節奏總體上的把握,在敘述的各個階段都有不同形式的運動變化。本文的敘事節奏錯落有致,在回憶與洛麗塔的相處時光時,速度放慢,當洛麗塔不在其回顧的中心時,速度則加快,如此形成了小說獨特的敘事節奏。

三、結語

熱奈特曾設想,可否像演奏古典音樂那樣規范小說的敘事節奏,“在無數可能的演奏速度中分了幾個標準樂章,如行板、快板和急板等,它們連續和交替的關系在近兩個世紀中支配了奏鳴曲、交響樂和協奏曲的結構”。[3](P59)不同的敘事運動構成了敘事作品多種多樣的節奏。《洛麗塔》的敘事節奏主要由場景和停頓兼有概要和省略的交替改變構成。概要和省略用以加快敘事速度,跳過與洛麗塔無關的情節,通過場景和停頓,作者展現了亨伯特回憶的中心,細致刻畫了人物的內心世界。這樣獨特的敘事節奏不僅展現了小說的韻律之美,更有利于小說主題的表達。

[1]〔英〕愛·摩·福斯特.小說面面觀[M].朱乃長,譯.北京:中國對外翻譯出版公司,2001.

[2]〔荷〕米克·巴爾.敘述學:敘事理論導論[M].譚君強,譯.北京:中國社會科學出版社,1995.

[3]〔法〕熱拉爾·熱奈特.敘事話語 新敘事話語[M].王文融,譯.北京:中國社會科學出版社,1990.

[4]〔美〕西摩·查特曼.故事與話語:小說和電影的敘事結構[M].徐強,譯.北京:中國人民大學出版社,2013.

[5]〔美〕弗拉基米爾·納博科夫.洛麗塔[M].主萬,譯.上海:上海譯文出版社,2005.

[6]胡亞敏.敘事學[M].武漢:華中師范大學出版社,2004.

[7]申丹,王麗亞.西方敘事學:經典與后經典[M].北京:北京大學出版社,2010.