北京中醫藥大學中藥學院2006~2010年SCI論文的統計與分析

高增平 戴聞韜 張 婷 王 娟 閆興麗

北京中醫藥大學,北京 100029

美國科學引文索引(science citation index,SCI)是世界著名檢索工具之一,其涵蓋了自然科學領域內最重要、最具影響力的期刊,是利用科學計量方法對科技刊物和論文進行評價的一種工具[1-2]。文獻計量學是一門定量研究科學文獻的產生、傳播與利用規律性的科學,通過文獻定量分析測評,不僅可以了解學校在國內外的地位,還可以分析現有學科建設對學校發展前景的影響[3-4],因此SCI論文發表的數量和質量在一定程度上能夠反映一所大學在某一領域的科研水平。隨著中醫藥在國際上的影響日益擴大,中醫藥相關的SCI論文數量也在逐年增多[5-6],為了解北京中醫藥大學(以下簡稱“我校”)中藥學院SCI論文的發表情況,檢索了2006~2010年SCI論文,并對數據進行了分析比較,并提出個人的建議與思考以供參考。

1 論文的數據來源

本研究數據由中國科學技術信息研究所信息資源中心以美國科學信息研究所SCIE數據庫為信息源檢索的2006年1月1日~2010年12月31日我校中藥學院作者以第一作者或通訊作者、以我校為第一完成單位發表的SCI論文目錄,不包括我校中藥學院工作人員非第一作者和北京中醫藥大學非第一完成單位的SCI論文,檢索結果經人工統計分析,得到最終結果。

2 結果

2.1 SCI論文數量的統計分析

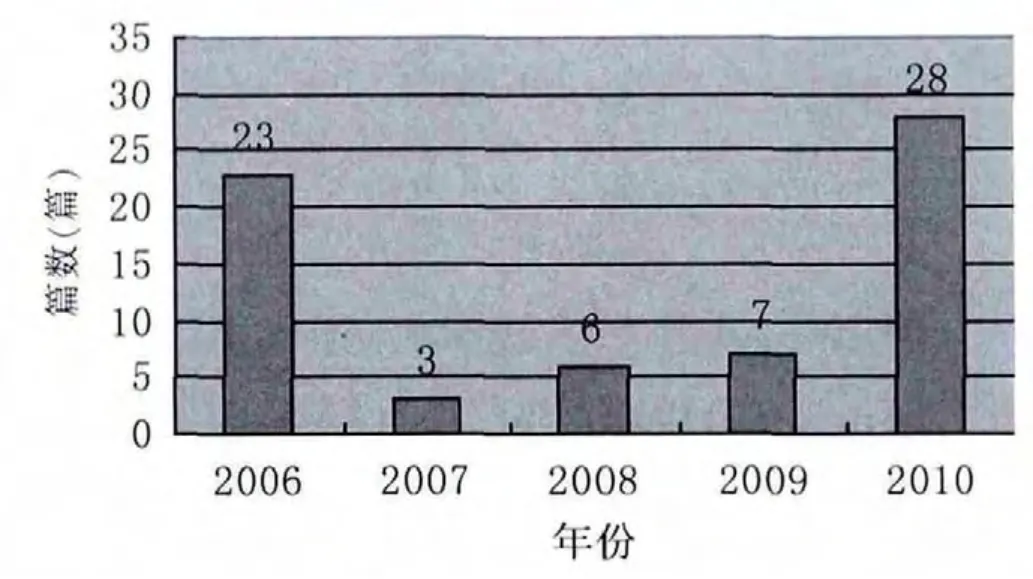

通過中國科學技術信息研究所信息資源中心檢索,得到我校中藥學院第一作者或通訊作者2006~2010年度發表論文情況,見圖1。由圖1可見在2006年1月~2010年12月期間我校中藥學院以第一作者或通訊作者發表SCI論文的數量整體呈上升趨勢,尤其是2010年度有顯著增長,這與我校科研課題項目數和獲得經費資助數額的增長有關。

圖1 我校中藥學院SCI論文收錄情況

2.2 SCI論文的學科分布分析

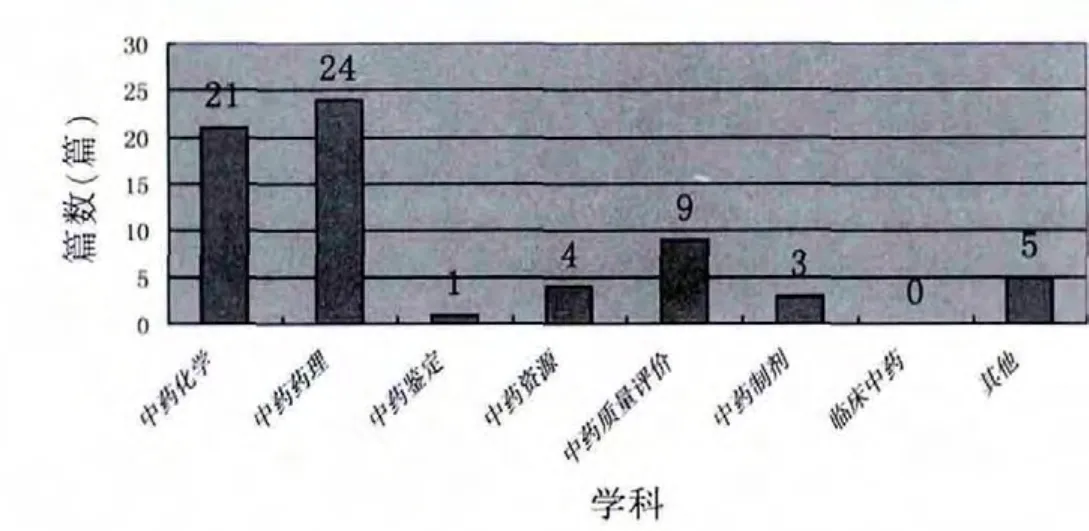

通過分析各學科SCI論文收錄情況,可以清晰地看到各學科SCI論文產出量的差異(圖2)。由圖2可知大部分論文集中在中藥化學、中藥藥理學等重點學科上,其他學科論文產出量較少,甚至產出量為零。由此可見臨床中藥、中藥鑒定及中藥制劑等學科的基礎研究需要加強。

圖2 我校中藥學院SCI論文2006-2010年總數的學科分布

2.3 各學科在 2006年~2010年期間被 SCI收錄論文數量的變化情況

中藥化學學科SCI論文產出量在此期間有顯著增加,中藥資源和中藥質量評價方面的SCI論文產出量也在增加,而中藥藥理學方面的SCI論文產出量在2006~2008年有較大幅度減少,說明該學科的科研后備力量需要加強;中藥鑒定、中藥制劑和臨床中藥等學科的基礎研究有待加強。見圖3。

圖3 我校中藥學院SCI論文在2006~2010年的學科分布

2.4 各學科領域論文載文期刊的數量和影響因子分布情況

經統計分析2006年~2010年期間我校中藥學院SCI論文發表在32種期刊上,各學科領域論文載文期刊的數量和影響因子分布情況見表1。表1中其他學科包括生物制藥、有機化學和數學。從表1可見中藥質量評價和中藥鑒定領域載文期刊的影響因子較低,發文質量有待提高。

表1 各學科領域論文載文期刊的數量和影響因子分布情況

2.5 2006~2010年期間每年載文期刊的影響因子結果

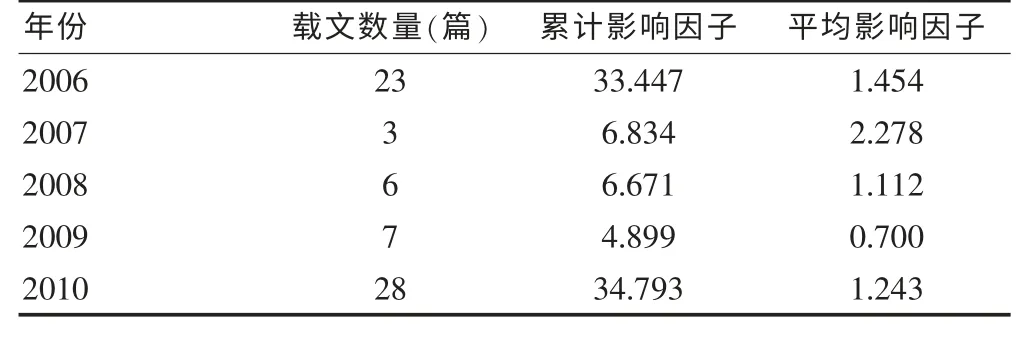

2007年載文期刊的影響因子最高,但載文數量最少;2010年載文數量最多,載文質量比2009年有較大提高,說明發表論文的數量和質量都在上升。見表2。

表2 2006~2010年期間載文期刊的影響因子和載文數量統計結果

3 結論

一般情況下,SCI論文的數量和質量作為衡量一所大學或科研院所科研活動水平的重要指標,隨著近年來我國經濟和科技的發展,國家對科技投入的加大,使我國的研究成果不斷增加、產出不斷增多[7-8]。統計結果表明我校中藥學院2006~2010年SCI論文的數量和質量總體呈上升趨勢,說明我校中藥學院的科研能力和水平在提高,特別是2010年有較大幅度的提升。分析原因可能主要有兩個方面:一是我校承擔的科研項目越來越多、科研經費越來越充足、科研條件有所改善;另一方面學校對于SCI論文獎勵政策的出臺,對SCI論文的發表起到了積極的推動作用。建議進一步加大高質量SCI論文(影響因子較大的期刊上發表的論文)的獎勵力度,以促進高質量SCI論文的發表[9-10]。

從上述統計結果顯示,我校中藥學院各學科SCI論文產出量差異較大,這跟各學科本身的特點密切相關,不同學科發表SCI論文的難度不同、期刊雜志的選擇范圍不同,科研工作者承擔的科研任務性質也不同,對于不同學科具有不同研究方向的具體科研人員之間用單一標準(SCI論文發表的數量和質量)去評價其科研能力是不合適的[11],應結合其他成果指標全面衡量廣大教師的科研能力和科研水平。

[1]葉佩珍.從SCI論文統計分析看廣西的科研發展[J].廣西師范學院學報:哲學社會科學版,2012,33(3):146-151.

[2]閆裴,劉亞茹.由SCI看高校科研水平及發展態勢[J].科技情報開發與經濟,2009,19(2):158-160.

[3]楊立英,周秋菊,岳婷,等.中國科學:整體推進與各學科均衡發展的思考—2012年SCI論文統計分析[J].科學觀察,2013,8(1):23-50.

[4]王玉芹.基于SCI-E的中國農業科學院科研論文統計分析[J].農業圖書情報學刊,2012,24(8):54-59.

[5]王煜,盧建華,吳建國,等.我國部分高校2006~2010年公共衛生與預防醫學學科SCI論文統計與分析[J].中國衛生事業管理,2013,30(7):528-530,552.

[6]肖慎華.南京農業大學SCI論文的引文分析[J].農業圖書情報學刊,2013,25(9):74-77.

[7]趙鎮,趙醒村,劉輝,等.南方醫科大學(2005~2010年)SCI論文發表情況統計與分析[J].科技管理研究,2012,32(12):248-250.

[8]王紅莉.2006~2010年SCI收錄首都醫科大學論文的計量學分析[J].臨床和實驗醫學雜志,2011,10(21):1673-1675.

[9]楊俊麗.基于SCI的河南農業大學科技論文統計分析[J].科技管理研究,2012,32(11):132-135.

[10]許吉,陳躍來,季光,等.SCI收錄7所中醫藥院校科技論文的計量分析[J].上海中醫藥大學學報,2012,26(4):104-106.

[11]孟凡紅,侯酉娟,范為宇,等.SCIE收錄中國中醫科學院科技論文統計分析[J].中國中醫藥信息雜志,2011,18(3):30-33.