十年幫扶 情暖人心

龍華

從畢節試驗區成立的那一天起,這塊土地便迎來了新的變化。

1988年,在時任貴州省委書記胡錦濤的倡導下,國務院批準建立了畢節“開發扶貧、生態建設”試驗區,并由此拉開了“多黨合作在畢節”的新實踐。

2012年7月,胡錦濤在統一戰線參與貴州畢節試驗區建設工作報告上作出重要批示:要堅定貫徹“同心”思想,奮力推進“同心”實踐,努力建設好畢節試驗區。

2012年11月,胡錦濤在《十八大報告》中強調,堅持長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共的方針,加強同民主黨派和無黨派人士團結合作,促進思想上同心同德、目標上同心同向、行動上同心同行。

在黨中央、國務院的親切關懷下,在全國統一戰線和試驗區專家顧問組的幫助指導下,在省委、省政府的高度重視下,在各兄弟省市、社會各界的大力支持下,畢節試驗區各級黨委、政府和廣大干部群眾緊緊圍繞“開發扶貧、生態建設、人口控制”三大主題,大膽實踐,不斷創新,譜寫了多黨合作推進科學發展的絢麗篇章。

這其中,民建幫扶黔西縣,就是統一戰線踐行“同心”思想的一個縮影。

2004年,民建中央確定黔西為重點幫扶縣以來,民建中央及其地方各級組織堅定貫徹“同心”思想,奮力推進“同心”實踐,積極實施“東企西移”戰略,從農村基礎設施建設、科教文衛事業發展、改善民生疾苦、協助招商引資、調整農業產業結構等方面幫助黔西提速發展。

10年來,民建中央共在黔西縣援助項目150多個,捐贈資金物資3531萬元,協調帶動資金投入 3000多萬元,落實招商引資資金70多億元,有效推動了黔西縣域經濟的轉型跨越。

10年來,民建中央為幫助黔西縣的貧困群眾脫貧致富而努力,書寫了一個個感人的故事。民建中央矢志扶貧的事跡在當地廣為流傳,老百姓親切地稱他們為“民建親人”。

民生改善“窮山溝”變“金窩窩”

位于烏江鴨池河畔的黔西縣新仁鄉化屋村,幾年前還是一個典型的“交通靠走,通訊靠吼”的閉塞小漁村。由于自然條件惡劣,生產方式落后,交通閉塞,全村175戶村民住的都是茅草屋,低矮陰暗,祖祖輩輩靠房前屋后的石頭縫兒里種點苞谷,勉強維持生存。村民要想走出村子,必須經過一段被稱為“死亡地帶”的懸崖徒手攀巖才能走出去,群眾生活十分困難。

2004年,民建中央將化屋村確定為定點幫扶村,從此拉開了化屋趕超跨越的新征程:民建中央將化屋村確定為社會主義新農村建設試點村,投入幫扶資金近300萬元,在保留民族特色的基礎上,對175戶村民的民居進行改造,并對近萬平方米的戶間便道和院壩進行硬化鋪設;發動民建會員企業捐資50萬元,在村里援建了小水窖和沼氣池;積極聯系民建會員企業家和愛德基金會捐資援助,實施了枇杷種植、櫻桃種植、生姜種植、滾動養牛、滾動養豬、篁竹草種植示范以及石漠化治理配套產業發展等農牧科技項目。

2007年,民建中央先后協調交通部、貴州省交通運輸廳出資800余萬元,地方政府配套資金200萬元,修建了新仁鄉至化屋村14公里油路,成為黔西縣的第一條通村油路。

民建中央依托化屋村得天獨厚的自然景觀,在黔西縣的配合下,引進資金數百萬元,興建旅游基礎設施,培訓相關從業人員,幫助村民大力發展鄉村旅游。2011年,化屋村接納游客15萬人次,旅游創收500余萬元,人均純收入2970元,旅游開發戰略取得了初步成效。昔日的“窮山溝”變成了遠近聞名的“金窩窩”。

助推發展“農民”變“市民”

2013年9月23日,民建中央引進項目貴州同心商貿城奠基典禮在黔西縣舉行。

貴州同心商貿城是經民建省委積極聯系、民建中央引進、授予中國市場“百城萬億”增長計劃品牌的大型商貿企業,占地約2000畝,總投資近67億元,以一站式綜合商貿批發市場、城市綜合體、高端住宅區三大核心區為主,集義烏小商品城、建材家具、副食品、中藥材、汽摩配、五金機電、板材型材、汽車4S店八大產業于一體。建成后可容納經營商戶約2萬戶,直接安排就業5萬人以上,由市場效益帶動的物流運輸、經濟加工等間接就業人員達10萬人。

這是黔西人民的一大喜事,也是民建中央踐行“同心”思想的又一個生動實踐。

多年前連城郊交合部都算不上的林泉鎮岔白、海西等村,隨著“同心·產業園”的建設,黔西通威飼料有限公司、貴州畢節黔蒜香食品股份有限公司、黔西子木實業有限公司等民建會員企業入駐,現在成了城市規劃藍圖上的重要節點,近1000農戶實現了由農民變市民的華麗轉身。

民建中央確定黔西為重點幫扶縣以來,促成民建會員企業與黔西開展招商引資洽談活動10多次,積極聯系東部十省(市)民建組織和民建會員企業家到該縣考察投資。此外,通過民建中央協調,水利部把黔西縣納入全國小型農田水利重點建設示范縣,項目分3年完成,每年投入建設資金1600萬元;中國綠色食品協會將黔西縣納入首批國家綠色農業示范區建設單位,為促進農業產業結構調整和農民增收起到積極的推動作用;國家旅游局幫助解決旅游接待中心建設資金70萬元。

智力支持從“輸血”到“造血”

扶貧不應只著眼于救濟式的輸血,更立足于培養農民內在生機。經過幾年的實踐,民建中央認為,對黔西縣的幫扶工作不能只停留在捐點兒錢、修點兒路、建點兒房、解決幾件事兒上面,必須變輸血式幫扶為造血式幫扶,扶貧得先扶智。

2013年8月22日,民建天津市委員會主委歐成中,民建天津市委員會副主委、天津慶達集團董事長孫太利率天津市萬全小學骨干教師赴黔西縣開展2013年鄉村小學骨干教師培訓。

8月24日至26日,民建北京市委常務副主委任學良率北京教育學院、北京師范大學教育專家赴黔西縣開展千名骨干教師培訓。

黔西縣作為民建中央的重點幫扶縣,民建各級組織積極支持黔西縣各項事業發展,早在2004年,民建天津市委副主委、天津慶達集團董事長孫太利先生捐助15萬元援建了仁和鄉雙壩小學,解決了當地孩子入學難問題。今年,民建中央在黔西實施“千名教師培訓項目”,擬培訓中小學骨干教師1000名。目前,已組織200名骨干教師到河北、遼寧培訓。

在人才培訓方面,出資10萬元在黔西和湖南長沙培訓鄉村(社區)干部138人,資助1.5萬元組織新仁鄉化屋村20名群眾赴西江苗寨學習旅游開發管理經驗,資助9名基層骨干教師到省社會主義學院培訓學習1周,出資16萬元在黔西縣內開展養殖培訓2300人、鄉村干部培訓50人、魔芋種植培訓530人。138名鄉村干部及農民得到致富技能培訓、20名品學兼優學生參與暑期夏令營培訓。協調民建會員企業通威集團黔西飼料廠,配合完成10期500人次的養殖技術培訓。與北京九華旅游職業學校、大連對外商貿學院采取聯合辦學的形式輸出247人,中華職教社繼續做好“同心·溫暖工程”職業聯合辦學項目。完成農業部組織實施的“陽光工程”農村勞動力培訓1100人。綠化、太來、谷里、鐘山等鄉鎮的4名領導參加了民建中央、全國工商聯舉辦的全國工商聯鄉鎮干部培訓。近年來,通過統一戰線的支持和幫助,共培訓黔西各類人才8000多人次。各類人才的培訓,為黔西的崛起作出了積極貢獻。

生態建設“荒壩子”變“桃花園”

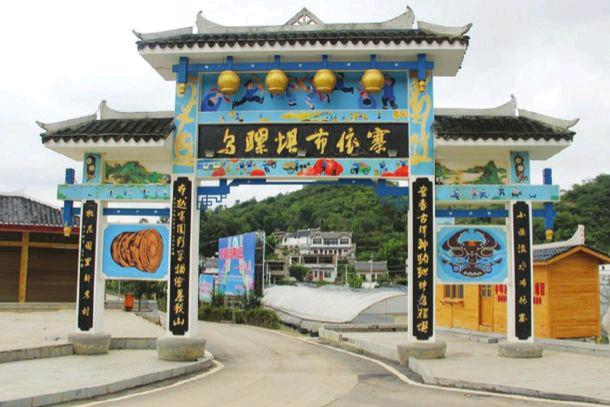

在黔西縣,烏螺壩是個好地方。

如今,山清水秀的烏螺壩,正越來越成為城里人羨慕和向往的地方,因為這里不僅可以聽風、戲水、賞景,休閑、旅游、養生,還能讓人們領略到科技對農村帶來的巨大變化,以及城市無法比擬的美麗,甚至有“小橋流水布依寨,桃花園里新農村”的美譽。

而這個“桃花園”,以前卻只是一片“荒壩子”。自“同心工程”實施以來,該村堅持生態建設與經濟發展并重的工作思路,在荒蕪的山坡上種植皮球桃和晚24號桃8.25萬株,建成1713畝水果標準種植示范園,形成了“桃花園”,為該村的可持續發展道路奠定了堅實的基礎。

“同心工程”實施的十年間,民建中央在新仁鄉仁慕、群益、化屋等村大力發展經果林、特色農業、觀光農業等產業;在素樸鎮結合退耕還林、荒山荒坡治理工程,引進優良果樹品種,在該鎮古勝村種植核桃、板栗、金銀花,實現了生態建設與經濟發展的雙重效應。

示范帶動從“個別試點”到“全面鋪開”

2013年金秋,是收獲的季節,黔西縣協和鎮的高粱基地里,火紅的高粱笑彎了腰。全鎮14個村(社區)種植耐旱高粱20000畝,據初步測算,將為農戶創收3840萬元。

通過統戰部門及民建的牽線搭橋,2012年2月,協和鎮啟動建設“同心·思源生態農業示范園”,同時啟動萬畝高粱、千畝黑莓及千畝藥材種植項目。

“同心·思源生態農業示范園”的建設,用園區聚集了產業,以產業支撐了農業發展,不斷拉長了“三農”發展短板。通過“同心·思源生態農業示范園”的建設,帶動了協和農業基礎設施建設、交通基礎設施建設、“同心”水窖建設及村莊黔西北民居改造,起到了良好的示范帶動作用。

在素樸鎮古勝村,試驗區專家顧問組多次組織專家學者舉辦專題講座,在素樸鎮開展《喀斯特巖溶山區循環農業經濟應用技術推廣》等課題研究,實施早熟甜糯玉米試驗試種200余畝,引進山東煙臺櫻桃示范200畝,發展萊茵鵝飼養200只,試驗示范種植中藥材等。2012年引資60萬元在該村實施生態建設與經濟林栽培技術科技示范項目,發展種植花椒500畝、經果林種植220畝,新建蔬菜大棚5個,開展經果林種植技術培訓3次200多人,為古勝村農民增收開辟快速致富道路。

此外,通過實施“同心工程”,民建中央及其會員企業為黔西縣教育累計捐資490萬元,新建或改建學校、捐贈圖書、捐資助學等;在小水窖建設方面,累計捐資348.88萬元,援建了15個人畜飲水工程、1528口小水窖和1個水庫維修工程,解決了近萬人、上千頭(匹)大牲畜飲水困難問題;在農村沼氣池建設方面,累計捐資48萬元援建沼氣池500口,改善了農村生產生活環境,保護了生態,有效解決群眾燃煤供給難問題。

這是一部助推發展的匯編、一本生態建設的綠皮書、一冊智力支持的古籍竹簡、一幅民生改善的家園圖、一曲智力支持的華美樂章。在民建中央的傾情幫扶下,黔西縣經濟社會發展不斷增添活力,人民群眾安居樂業,在眾志成城的“同心”跑道上,一個更加富裕和諧美麗的新畢節正撲面而來。