互文語篇理解的認知性研究

馮志國,郭 印

(1.青島理工大學外國語學院,青島266520;2.上海外國語大學研究生院,上海200083)

互文性是語篇的一個基本屬性,涉及一種語篇方式與其他語篇方式的相互影響和依賴的互動關系,是構成語篇分析的重要概念和方法。概括起來,語篇分析視閾下的互文性研究基本由以下三種范式共同驅動:1)互文性的批評性話語分析[1-5];2)互文性的語篇體裁分析[6-7];3)語篇互文性的語用功能分析[8-9]。然而以上三種研究范式均未深入考慮語篇互文性構建中的認知因素,忽視了互文語篇理解的認知屬性。互文語篇的構建是當前語篇在內容和形式上與其他語篇事件的吸收與轉化,所以對某一互文語篇的解讀需要讀者在認知層面上激活大腦中的“百科知識”,結合語篇呈現的認知語境,在心智中建立上下文之間的語義聯系,形成認知上的完整性,達到對互文語篇理想化的意義解讀,正是這一語篇語義觀構筑了語篇互文的認知性。作為語篇分析重要維度之一的現代認知語言學理論可以為語篇互文的認知性提供解釋力,“因為認知語言學可以分析語篇互文性的結構和語義特征變化的相互關系,分析人們對語篇互文性意義關系匹配的心理表征和認知過程。”[10]37本文將語篇互文性置于認知語言學的理論疆域,討論語篇互文性的認知機制、認知過程與認知特點,揭示互文語篇理解的認知性,進而豐富語篇互文理論的研究范式。

一、語篇互文性的認知理據

對語篇意義的研究是一個極為復雜的過程,涉及多方面的因素,其中最為重要的因素之一就是認知因素,因為語篇意義實質是一種特征化了的、概念化了的意義系統,與人的認知直接關聯,具有認知性。隨著現代認知語言學的發展,“在認知的框架上研究語篇是認知語言學的一個最新趨勢”[11]317,其研究領域逐步由語詞的認知加工拓展到段落或語篇的認知加工,形成了認知語篇研究范式。語篇研究和認知語言學就可形成一個基于語義的“認知—語篇”研究的學術共享界面,而這一共享界面的認知理據是基于Fauconnier[12]的心理空間理論和概念整合理論①心理空間理論和概念整合理論均是語篇語義研究的認知理論。心理空間作為一種思維方式,是一個局部概念結構,是在自然語言操作與處理時得以構建的,并隨著思維和話語交際的展開,形成心理空間網絡;概念整合是關于話語交際過程中各心理空間相互映射并產生互動作用的系統性闡釋,通過考察話語展開過程中各心理空間的建構和它們之間的連接關系來揭示話語交際的認知機制。所以,前者是后者的理論準備,后者是前者的具體運作方式。,所以語篇的許多特征都可以從“認知—語篇”界面的視角進行新的探索和給予重新解釋。

作為語篇屬性之一的互文性指語篇中交織或滲透一般人常識中能夠感知、辨認的其他語篇的語言現象或表達方式,其意義在于與其他語篇的參照和指涉。Beaugrande& Dressler[13]認為,每個語篇都是對其他語篇的吸收和轉化的結果,也就是說,語篇互文性是一個對以前語篇在內容和形式上的繼承和發展,當前語篇將以前語篇作為語篇生成的語境因素之一,本身又將作為以后語篇生成的一種語境因素。正是由于語篇互文性的特殊性,對互文語篇的理解就需要人們激活心智中所必需的背景知識,它包括語義知識、文化傳統及語篇涉及到的相關知識,即對互文語篇理解要依賴于語篇接受者對其他知識、概念、命題的認知推理并進行語境重構,達到語篇理解的目的。所以,語篇互文性的認知理據就在于其對互文信息資源的認知激活、整合以及優化的過程。如:

例1終生無“汗”(某空調廣告);

例2萬“室”俱備 (某房地產廣告);

例3一“臭”萬年,香飄千里 (某豆腐乳廣告)。

在上述語篇中,語篇生產者通過“仿擬”的修辭手法來構建語篇互文性,表達語篇意圖,語篇接受者依據語篇內容并結合認知語境,激活自身心智中對這些“仿擬”詞匯的潛在記憶,通過當前語篇與過去經驗世界中的語篇事件產生互文,相關心理空間相互映射與互動,形成心理空間網絡,再經過概念整合機制的運作,推理最佳關聯解讀,構建新的認知語境,在此過程中,語篇互文的認知性使語篇語義得以實現,從而達到廣告宣傳的目的。

二、語篇互文性的認知機制

既然語篇互文具有認知性,就首先要了解其認知機制,即語篇互文性在認知層面的運作方式。語篇互文的認知機制取決于自身的構建特點,即當前語篇與前語篇在內容和形式上的關聯,它是一個以人類認知的關聯性取向為基礎的動態認知過程,其意義的生成和解讀不僅僅是對先前語篇的簡單融合,是在已有知識基礎上的主動發現和語言在特定情境中意義的合理推斷,其推斷能力來自對世界的認知和生活經驗,所以語篇互文性是語篇語義生成和理解的一種認知過程,是語篇參與者根據自己對各種知識的認知推斷,對不同概念或命題重組、優化、匹配的過程,更是語篇參與者之間認知優化的過程,只有語篇參與者在語境時空、認知語境及評價準則上達到共識,互文語篇才能達到成功解讀。語篇互文性的認知機制可以在現代認知理論中“概念整合”的內容中找到佐證。

對語篇而言,“概念整合”理論是關于語篇理解的一個綜合性的認知理論[14]79。Fauconnier 的“概念整合”理論的基本假設是:語言研究之重點是意義的構建過程,由于人腦中所具有的知識廣泛地分散在各個大腦神經網絡區域內,所以,意義的在線構建過程是概念先進行跨空間域的投射、映射,然后再整合空間中通過“組合”、“完善”和“擴展”三個相互關聯認知環節的互動產生具有新意義的層創結構。“概念整合”是把來自不同認知域的框架結合起來的一系列認知活動。人們在進行思考、交談的過程中,會不斷構建一些概念包,存儲于虛擬的心理空間里,話語活動中會不斷建立新的心理空間,每個心理空間只是一個臨時結構,其存在依賴于某個或某些特定的或相關的更廣闊、更固定的知識結構。“概念整合”理論揭示了語篇意義生成與理解的認知機制,對動態的、隨機的、模糊的思維認知活動都具有闡釋力。同樣,“概念整合”理論在解釋語篇互文性的生成和理解方面具有充分的解釋力。語篇互文的生成和理解是一個認知過程,因而互文性是發生在人們心智中的某種東西,由此而來的概念或命題可以理解為存儲于我們大腦中的心智概念或命題。

本研究認為,語篇互文性的認知機制探討包括兩個層面,首先是對互文資源系統中各個概念空間的認知模型的討論;其次是在此基礎上把語篇互文性過程視為一個概念整合過程,借用“概念整合”理論來解釋語篇互文性的概念整合機制。由互文資源系統中的不同概念元素組成的輸入空間,經過類屬空間操作機制處理后,被整合成一個以語篇互文概念元素混合為特質的動態解釋空間。這一過程就體現了具有概念整合性質的語篇互文的認知機制。所以,“概念整合”論能很好地呈現語篇互文運作方式,能動態地分析語篇的語義,使人們對隱藏在語篇后面的互文信息作出很好的理解。例如:

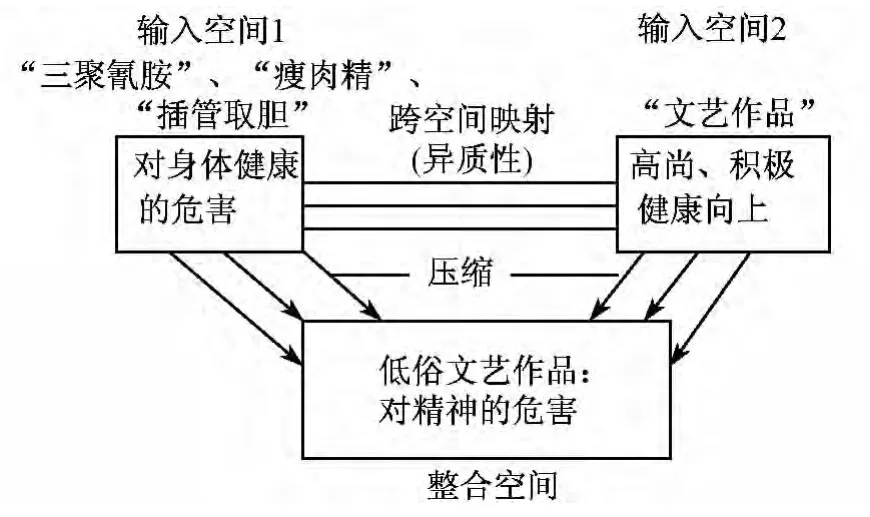

例4“我要向雷鋒學習,嚴格要求自己,絕不往文藝作品里添加三聚氰胺!”3月7日,兩會文藝界別政協委員聯組討論會上,全國政協委員鞏漢林發言時,情緒激動地大批一些小劇院、小表演團體演出節目惡俗、低級趣味。鞏漢林號召文藝工作者向雷鋒學習:我們要像雷鋒一樣嚴格要求自己,絕不往作品里添加三聚氰胺、絕不往作品里添加瘦肉精,全心全意地為人民服務,絕不能干在人民身上插管取膽的勾當。[16]

上述語篇意圖是對文藝作品質量的擔憂以及對文藝工作者提出建議和意見。此語篇使用新奇隱喻(novel metaphor)構建了語篇互文性,因為新奇隱喻是一種有效的語言創新,引導人們從新的角度來認識世界,所以該語篇借用新奇隱喻構建了語篇互文性特征。該語篇的互文性體現在兩個層面:首先是最易識辨的“引用”和“參考”互文方式的使用,另外還有“引用”和“參考”互文方式中認知層面上的語篇互文性認知推理過程。具體來說,上述語篇中的互文性在認知層面上體現為兩個方面:首先,作者在“雷鋒”與“文藝工作者”之間構建了空間整合關系,輸入空間1為“雷鋒”,輸入空間2為“文藝工作者”,然后通過同一性跨空間隱射形成整合空間“優秀文藝工作者”的道德標準,見圖1;作者通過由“三聚氰胺”、“瘦肉精”和“插管取膽”三個并列的事件概念形成輸入空間1,輸入空間2則為“文藝作品”空間,然后通過異質性跨空間隱射形成“低俗文藝作品”整合空間,把語篇互文性形成的概念或命題與當前語篇建立起某種認知語義上的聯系,從而達到語篇語義連貫,見圖2。所以,從概念整合的角度看,語篇互文性的認知機制就是通過激活長期工作記憶中與當前語篇關聯的信息 (如框架、腳本、具體信息等)而建立起的整合空間過程,其揭示了語篇互文的認知推理過程,對語篇的意義建構具有很強的解釋力。

圖2 互文語篇的概念整合網絡表征2Fig.2 Conceptual integration of the intertexual text-2

三、語篇互文背后的認知過程

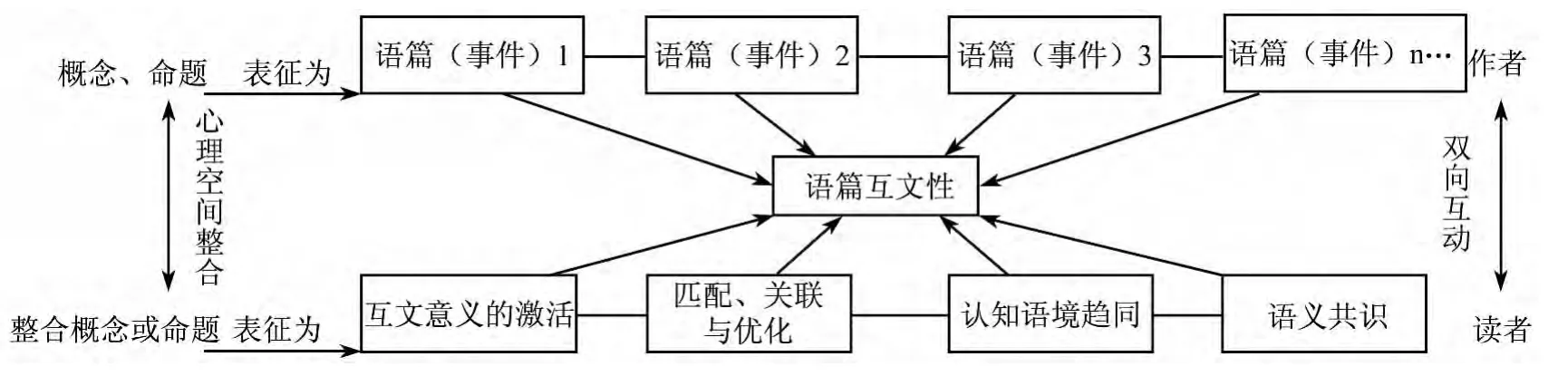

語篇互文的認知過程需從語篇生產者和語篇接受者在語篇生成與解讀中的角色與作用進行解釋。當語篇生產者構建語篇時,出于一定的情境需要和交際目的,他會通過各種方式將自身的交際意圖通過語篇互文的方式體現,而該互文語篇的形成過程是語篇生產者基于感知,運用相關概念、命題、判斷和邏輯知識將與語篇主題有關的概念空間整合到當前語篇的過程,從而構建互文語篇,達到與語篇接受者交際的目的,也就是說,互文語篇是語篇生產者認知經驗的表現。但是,互文語篇是否能實現成功的交際,最終取決于語篇接受者,因為任何語篇不是單向度的構建,需要語篇接受者在認知上付出積極的努力,利用語篇所包含的各種語言信息和非語言信息,通過對明示性或隱含性的相關信息的使用,達到語篇語義最大化的認知解讀,見例5。

例5煙草類研究十年七次獲國家科技進步獎,2012年,中國煙草還想重復昨天的故事,在登船之時,卻不料碰上了路人對其船票真偽的質疑。當然,路人不再是路過小悅悅身邊的路人了,而是30名院士,他們集體抵制國家煙草專賣局報送的“中式卷煙特征理論體系構建及應用”科技成果入圍國家科技進步獎。[17]

上述語篇的意圖是質疑中國煙草行業評獎問題。首先,作者通過一組與當前語篇關聯的語篇事件,從而形成明顯的互文方式,對該語篇內容進行了語境建構,例如對歌詞以及社會事件的互文性使用。作為讀者,語篇中的顯性互文 (manifest intertextuality)在他們大腦中激活了相關的概念小包,經過人們認知層面的優化和處理,形成當前語篇的心理整合空間,對概念或命題進行認知情景化重構,只有讀者在認知上達到與作者語篇意圖的優化與匹配,才能真正把握互文語篇的內容,領會作者的態度及意圖。

四、語篇互文的認知特點

(一)語境趨同性

所謂語境是指語篇理解的語言與非語言環境。語篇理解離不開一定的語境,沒有語境的語篇是很難被正確理解的,語境既包括顯性的語詞線索,也包括隱性的、潛藏于人們心智中的認知語境 (知識、概念等)。人們的語篇交際之所以得以實現,主要原因在于語篇參與者具有相似的認知語境。“人類具有相似的認知語境。既然語言交際是一種認知活動,它是在交際者共處的認知環境中進行的……”[15]177所以,一個人的認知語境構成他認知客觀世界的能力,他所接觸的事物越多,越有助于他認識新的事物,提高認知能力。認知能力越強,就越能從所接觸的新事物中提取更多的新信息。人類交際的語境也是人類認識世界的共同的認知語境,體現在語篇理解行為中則是語篇參與者對語篇意義解讀的認知語境趨同性。

認知語境趨同性在新聞標題中最能得以體現。由于新聞語篇體裁的需要,新聞標題通常要求簡短、凝練、新穎,并以短句、成語、并列結構等語法形式呈現。但是,對讀者而言單獨的新聞標題有時是無法喚起有效認知語境的,所以要想了解新聞標題的具體所指,讀者就必須閱讀新聞報道的內容,逐漸在認知語境上與作者的認知語境趨同,達到語義近似或等值。例如:

例6“內部裝修,暫停營業”

我們經常會遇到這樣的情況:明明店鋪換了老板或有了什么問題,人去樓空,卻在門口貼一張“內部裝修,暫停營業”的告示。這種張口就來的托詞,大家都習以為常了。這是普通人的行為,但政府部門的作為應更為嚴謹。5月6日,上海市旅游局的官方微博“@樂游上海”稱:上海猶太難民紀念館“因設備維修”,將于7日上午暫停開放。其實當天上午,紀念館要接待以色列國總理內塔尼亞胡。紀念館閉館接待外國來訪貴賓可以理解;旅游局為了避免游客白跑一次,提前通知次日上午暫停開放,也值得稱道;出于安保考慮,不事先宣布是接待外國總理,也可以理解。但因為保密可以不說理由,不等于可以說假話。完全可以宣告“因故暫停開放”,不必假托“設備維修”。政府信息發布當有坦誠的精神,可以不說不能假托,勿以惡小而為之。[18]

看到上述新聞報道的標題“內部裝修,暫停營業”,通常讀者的認知語境會指向自身大腦中的“百科知識”,并激活心智中命題、經驗等相關概念空間,最為通常的認知語境是:店鋪換了老板或有了什么問題,人去樓空,在門口貼一張“內部裝修,暫停營業”的告示。但是如果讀者閱讀完此條新聞報道的內容,其認知語境就會隨著作者的敘述在認知上激活相關概念空間進而與作者的認知語境趨同,從而消解了讀者原型認知語境,達成表達和接受的最佳語義關聯。

就互文語篇理解而言,語境趨同性是指語篇參與者對某一互文語篇必須具有相同或相似的價值理念、思想態度等,即對客觀世界要有基本相同的認識。只有認知語境趨同,語篇參與者之間在語篇理解時雙方的觀點、概念、意圖等認識才能達到相應的一致性,才能實現對互文語篇的理想化認知,而認知語境趨同的基礎則是對語篇語義,特別是對互文資源信息的語義共識性。

(二)語義共識性

互文語篇交際能否實現,關鍵在于能否喚起語篇接受者對互文信息的認知記憶,即是否能夠找到與當前語篇關聯的互文價值所在。這一過程雖然依賴語篇接受者對互文信息的相應認知背景,但是語篇生產者在創建語篇時,必須考慮并了解受眾的認知程度,應盡可能選擇易于被受眾認知接受的互文資源,充分考慮互文資源的代表性、熟知性和廣泛性,因為只有互文資源在語篇參與者之間達成語義共識性,語篇互文存在的意義才能體現,倘若語篇接受者缺乏互文資源信息,語篇互文的意義就不會得到有效的彰顯和感知,互文語篇的接受性就要受到影響,因為 “(語篇)互文性是通過讀者的閱讀和對語篇解釋的激活而實現的,其中共享知識是互文認知和解釋的基礎,讀者所激活的圖式心里表征與作者的重疊越多就越有可能產生思想共鳴”[19]81。

所以,語篇參與之間的語義共識性特點決定了互文語篇語義的可接受性。例如,作為英語修辭格的“典故”(allusion)無疑是一種顯性語篇互文的方式,它將特定文化的符號系統 (語言、文學、宗教、政治、歷史)等溶化在語篇語義中,表征為主體的人對理解對象的客體進行意義賦值的過程,形成當前語篇的互文信息資源。但是,在交際過程中,這個有了新的意義賦值的互文信息要能為聽話人理解與接受至少需要兩個條件,一是語篇接受者對語篇生產者的意圖要能了解;二是語篇接受者必須熟悉說話人所用到的典故。典故進入存在于語篇接受者的認知模型中的概念空間并在那里激活其理解力、聯想力與想象力。

例7A little learning is a dangerous thing;

Drink deep,or taste not pierian spring…

譯文學識一星半點真是危險;

要么暢飲,否則別嘗文藝神泉……[20]96

例8Getting small appliance fixed is Catch-22,complained the customers.

譯文顧客抱怨說,要找個地方修理小器具真比登天還難。[21]52

例7中的“pierian spring”是希臘神話中九位掌管文藝的繆斯女神 (Muses)居住地Pieria的一處清泉,據稱喝了泉中水可以獲得文藝上的靈感;例8 Catch-22(第二十二條軍規)源于美國小說家Joseph Heller于1961年出版的同名小說《第二十二條軍規》。根據這條軍規,飛行員如果瘋了,可以申請復員回國,但必須自己寫申請書,一旦申請者能夠有邏輯地寫出申請書,便證明他不是瘋子,不能復員回國。事實上,這是一條自相矛盾、無法執行的軍規。此后,Catch-22常用來指“難以逾越的障礙、無法擺脫的困境、圈套”。倘若語篇接受者的認知能力有限,認知模型中沒有可激活的、與互文信息“pierian spring”和Catch-22關聯的認知概念,那么語篇生產者的語篇意圖和語篇修辭功能則無法實現。相反,如果語篇接受者在認知模型中有效地激活了互文信息的意義,語篇參與者在互文信息意義上達成共識,認知語境逐漸趨同,此互文語篇的意義就會得到彰顯,產生良好的修辭效果。

(三)主客體互動性

討論至此,不難發現語篇互文的認知性關涉以語篇為媒介的語篇參與者的認知互動。如果語篇互文性被用于全面地描寫或闡釋語篇,就不能把語篇看成孤立的、抽象的語言變體,互文語篇是一種交際雙方互動的形式。語篇互文性闡釋過程的中心任務不再是簡單尋找其歷史淵源,而是從認知層面溯源語篇語義,其中體現了主體間 (作者、讀者)以及同客體 (語篇)之間的互動關系。Basil Hatim認為語篇互文性存在三個層面的互動關系:作者與讀者的互動;作者與產出語篇間的互動或讀者與接收語篇間的互動;語篇與語篇間的互動[22]203。人們認為,語篇互文性的闡釋在交際中體現為語篇參與者(主體間)以及語篇 (客體)之間的互動關系,關涉以語篇為媒介的主體間自我行為的調節、認知優化的互動關系。這種互動關系滲透在主體間對客體構建的過程中,是作者和讀者對語篇生成和闡釋的主客體互動過程。這一原則對語篇互文性闡釋有現實的意義,因為,在構建互文語篇時,作者通過互文資源構建語篇互文的方式來完成其目的,希望讀者能夠推斷他的目的。同樣,讀者必須能夠預測作者的意圖,并非被動地接受語篇,而是積極解構、建構與重構互文語篇的意義。因此,語篇互文性運作的過程是一個語篇參與者相互辨認或回溯對方動機的互動過程,見例9。

例9“這里是法國的楓丹白露。北京東北也有一片這樣的樹林。這里有生活、有藝術、有美,唯獨沒有壓力”

“冬日陽光從窗外溜進來,暖暖的情緒在家里悄悄滋生。”

“生命可以浪費在美好的事物上。”

這是一則房地產廣告的文字部分。不難看出,此語篇是文學語篇鑲嵌在商業廣告中而構成的互文性語篇,“陽光”、“窗外”、“暖洋洋”、“情緒”、“滋生”、“生命” “浪費”、“美好”等描述性詞匯,被“移植”到廣告語篇中。從語篇參與者互動關系上看,語篇互文性是如何得到闡釋的?首先,從語境上來看,該例是一則售樓廣告上截取出來的,商業廣告語篇的目的是誘發潛在的消費者購買其產品或服務,所以會利用各種語言和非語言因素構建語篇以達到勸說的目的,這種語篇語境具有濃厚的商業味道,并和讀者的闡釋密切相關。從意義理解的動態性來看,讀者在理解語篇過程中不是被動接受,而極具主動性。由于語篇使用了“法國的楓丹白露”以及大量描寫性詞匯,從而激活了讀者群體認知世界中關于一種寧靜、悠閑、從容、率性生活的概念空間,喚醒讀者認知中對這些語詞的潛在記憶,將當前語篇與過去經驗世界中的語篇產生互文性,構建了新的認知語境,進而對該樓盤形成一個幻想空間,達到了宣傳的目的。

圖3 互文語篇生成與理解的認知機制Fig.3 Cognitive mechanisms of production and understanding of intertextual texts

五、結束語

語篇互文性的認知性研究突破了語言形式和語用環境的研究范式,將認知理論納入語篇互文理論研究的范疇,其中“概念整合”理論能有效地闡釋語篇互文的認知運作機制,整個過程表征為語篇參與者之間的認知優化,互文語篇的理解具有語境趨同性、語義共識性和主客體互動性的認知特點。通過分析不僅理解了語篇互文的認知性,而且為探究語篇語義,特別是為進行語篇互文理論研究提供了科學的方法論視角和研究范式。

[1]Fairclough N.Critical Discourse Analysis:The Critical Study of Language[M].London:Longman,1995.

[2]Fairclough N.Analyzing Discourse:Textual Analysis for Social Research [M].New York:Routledge,2003.

[3]Lemke J L.Ideology,intertextuality,and the notion of register[M]∥Benson J D,Greaves W S.Systemic Perspectiveson Discourse. Vol. 1. Norwood:Ablex Publishing Corporation,1985.

[4]Lemke J L.Intertextuality and educational research[C]∥Shuart-Faris N,BloomeD.UsesofIntertextuality in Classroom and Educational Research.Charlotte:IAP Information Age Publishing,2004.

[5]辛斌.批評語言學:理論與應用[M].上海:上海外語教育出版社,2005.

[6]韓金龍.廣告語篇互文性研究 [J].四川外語學院學報,2005,21(1):77-82.

[7]陳亞萍.體裁互文性研究[D].上海:上海外國語大學,2008.

[8]辛斌.語篇互文性的語用分析 [J].外語研究,2000(3):14-16.

[9]武建國,劉榮.篇際互文性的語用分析模式 [J].外語學刊,2012(1):74-78.

[10]辛斌.語篇互文性分析的理論與方法 [J].當代修辭學,2010(3):32-39.

[11]盧植.認知與語言 [M].上海:上海外語教育出版社,2006.

[12]Fauconnier G.Mapping in Language and Thought[M].Cambridge:CUP,1997.

[13]Beaugrande R, Dressler W. Introduction to Text Linguistics[M].London:Longman,1981.

[14]胡曙中.語篇語言學導論 [M].上海:上海外語教育出版社,2012.

[15]趙艷芳.認知語言學概論 [M].上海:上海外語教育出版社,2001.

[16]薛江華,張演欽,曾頌.文藝工作者,別往作品里添加三聚氰胺[N].羊城晚報,2012-03-08(A7).

[17]肖建平.煙草,誰的臭豆腐[EB/OL].(2012-04-13)[2013 - 05 - 02]http://news.ifeng.com/opinion/gundong/detail_2012_04/13/13845612_0.shtml.

[18]沈克鮮.內部裝修,暫停營業 [N].東方早報,2013-05-09(A22).

[19]賴彥.新聞標題的話語互文性解讀——批評話語分析視角[J].四川外語學院學報,2009,25(1):78-82.

[20]李鑫華.英語修辭格詳論 [M].上海:上海外語教育出版社,2000.

[21]黎昌抱.英語修辭格探新 [M].長春:吉林大學出版社,2001.

[22]Hatim B,Mason I.Discourse and the Translator[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2001.