從學生訴求看一堂好課的標準

?眼關(guān)鍵詞?演課堂教學,歷史真相,教材拓展,個人見解,學業(yè)成績

?眼中圖分類號?演G63 ?眼文獻標識碼?演B ?眼文章編號?演0457-6241(2014)11-0049-04

在新課程改革的背景下,什么樣的歷史課才是好課,真的是見仁見智的問題。看了《歷史教學》上各位專家、學者和老師的文章,深受啟發(fā),加深了我對好課標準的認識并盡力在教學實踐中身體力行。既然教學的最終目的是為了學生的發(fā)展,我們是不是應(yīng)該俯下身來聽聽學生的想法?聽聽學生對課堂的期待?正如吳非老師所說,教學是人與人之間的溝通,是老師和學生在一起活動,如果你無視學生的期待,那你很可能是在“白講”。①所以我認為在好課標準的討論中,學生的聲音不能缺席。

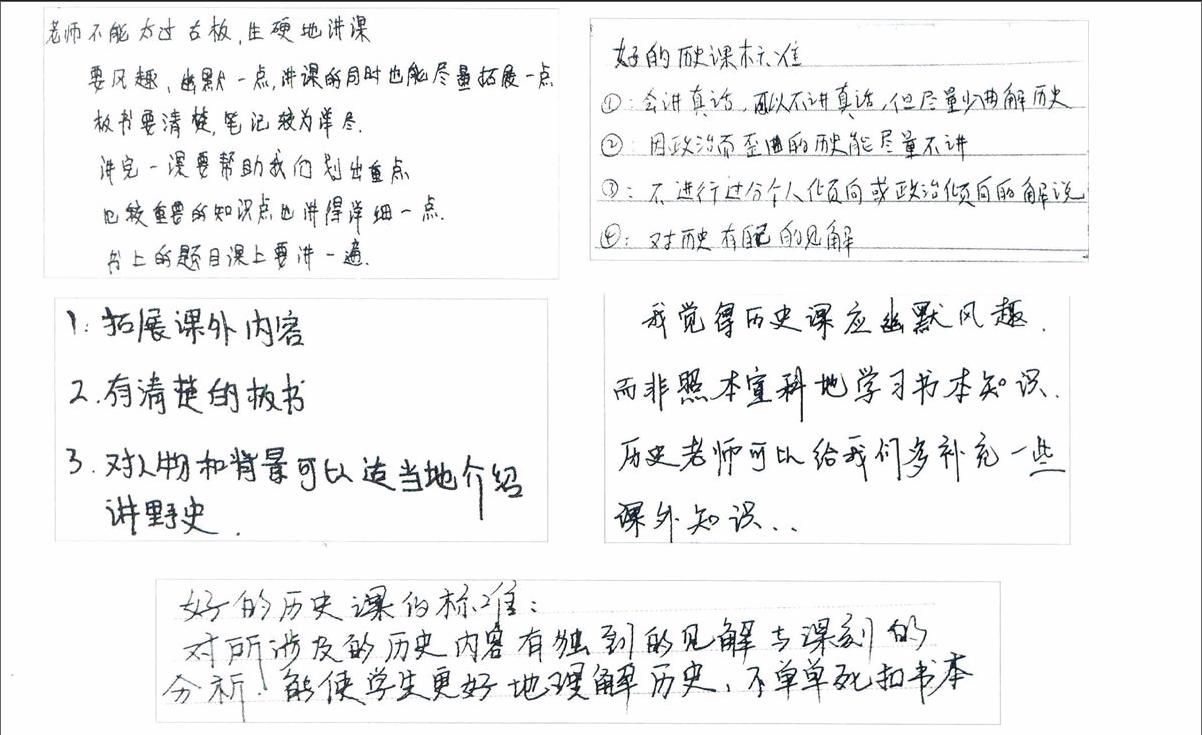

為此,以一堂好的歷史課的標準為題,我在任教的高一兩個班中做了一個小調(diào)查。下面就是本次調(diào)查中較有代表性的觀點:

從上述調(diào)查可以看出,盡管學生的觀點還很稚嫩,但是,揭示歷史真相、拓展教學內(nèi)容、希望教師有自己的見解、提高學業(yè)成績等,是他們對歷史課的共同期待。相應(yīng)的,我覺得滿足這些條件的課就應(yīng)該是好課。筆者不揣淺陋,結(jié)合人教版“抗日戰(zhàn)爭”的教學實踐,談?wù)勛约旱乃伎迹郧蠼逃诜郊摇?/p>

揭示歷史真相,這是一件說著容易做著難的事情。正如李惠軍老師所言:“讓歷史教師頗為矛盾、也頗感苦惱的是:如果你的真歷史,在現(xiàn)實的社會生活中產(chǎn)生了不良的效果時,你是堅持歷史之真還是放棄歷史之真呢?這實在是個兩難的問題。通常的做法只能是:為了不妨礙致用,歷史教師往往主動地回避、掩飾歷史之真。換言之,凡遇到求真與致用發(fā)生沖突,學理上的求真第一不得不向事理上的致用優(yōu)先做出讓步。”故此,他認為“虔誠的歷史求真,需要良心、膽識和責任”。①

關(guān)于這個問題,我在上第一節(jié)歷史導(dǎo)言課時就向?qū)W生講明:“歷史不僅是指過去的事實本身,更是指人們對過去事實的有意識、有選擇的記錄。”②同一件史實,不同的人站在不同的立場上,其記錄是不同的。同樣的,不同的人對同一歷史事件的解讀也是不一樣的。這樣先給同學們打個預(yù)防針,使他們能對歷史抱有同情的理解,然后在不違背國家教育方針的前提下,在教學中運用各種教學手段教給學生盡可能真實的歷史知識。

現(xiàn)在學界對“抗日戰(zhàn)爭”的敘述是比較客觀的,教材對國民政府的抗戰(zhàn)著墨較多,這實際上肯定了其在抗戰(zhàn)中的作用,也不再提什么片面抗戰(zhàn)路線、國民黨的腐敗、國民黨的消極抗日、積極反共等內(nèi)容。這體現(xiàn)了教材實事求是的精神和史觀的進步,我們應(yīng)該給予充分的肯定。我們現(xiàn)在完全可以教給學生客觀、真實的抗日戰(zhàn)爭史。

“南京大屠殺”是本課的重要內(nèi)容之一,也是對學生進行情感教育的一個途徑。在譴責日本暴行的同時,我也告訴同學們:“南京大屠殺”這個概念是1946年東京審判時正式提出的,但是具體死亡人數(shù)一直有爭議。由于抗戰(zhàn)勝利后國內(nèi)時局的變化,國民政府對南京大屠殺的調(diào)查工作沒有能夠繼續(xù)下去。新中國成立后,由于受意識形態(tài)和“左”傾錯誤的影響,我們對南京大屠殺的資料收集和研究工作直到80年代以后才真正開始,這就給研究這一問題帶來很大的困難。我們認定“南京大屠殺”中國死亡人數(shù)超過30萬,但現(xiàn)在南京大屠殺紀念館前著名的“南京大屠殺遇難者名單墻”上有名有姓的只有10418人,這與30萬的數(shù)據(jù)相差懸殊。正是由于我們對歷史問題的不認真、不細致,才讓日本右翼分子有機可乘,甚至有人否認南京大屠殺。就連對中國一向友好的日本史學家笠原十九司都認為:“中國官方一直強調(diào)30萬以上數(shù)字的絕對性反而為日本否定派所利用,導(dǎo)致大多數(shù)日本國民認為南京大屠殺是中國方面的虛構(gòu)和夸張。”③所以,對于日軍到底在南京屠殺了多少人,我們應(yīng)該盡快地拿出詳細的統(tǒng)計數(shù)字和無可辯駁的證據(jù),這樣才能讓人信服。向?qū)W生實事求是地講清楚這個問題,也才有利于同學們理性地看待中日分歧。

同學們對拓展教材內(nèi)容的要求,實際上反映了同學們對歷史教師照本宣科的不滿。如今盡管人們對“背多分”大加討伐,但不管你承不承認,實際上“背多分”仍大行其道。這樣做的結(jié)果就是窒息了歷史教學,出現(xiàn)了同學們喜歡歷史但不喜歡歷史課的尷尬局面。

應(yīng)拓展哪些內(nèi)容?對歷史細節(jié)的講述,對歷史現(xiàn)象的深度剖析,對歷史人物的多方面認識等都在拓展之列。就本課來說,首先,我把中國的抗日戰(zhàn)爭(1931—1945年)放在第二次世界大戰(zhàn)的大背景下進行講授。二戰(zhàn)是20世紀中對人類影響最為深遠的歷史事件之一,但我們現(xiàn)行的高中必修教材對此卻沒有涉及。只有選修三“20世紀的戰(zhàn)爭與和平”涉及這方面的內(nèi)容,但大多數(shù)學校又都沒有選修這一模塊。這不能不說是一大缺憾。我現(xiàn)在這樣做,對引導(dǎo)同學們理解中國抗日戰(zhàn)爭在世界反法西斯戰(zhàn)爭中的貢獻與地位,抗戰(zhàn)后中國國際地位的提高,戰(zhàn)爭中反法西斯國家對我們的援助等都有很好的幫助,不至于讓學生認為美國、蘇聯(lián)等國家對日本的打擊是對中國人的恩賜。

其次,對日軍暴行的原因進行深入分析。關(guān)于日軍暴行的圖片、影視作品很多,老師在教學時都會大量引用。但這還不夠,還應(yīng)該深入剖析日軍暴行背后的原因。我在教學中結(jié)合教材第76頁中的“學思之窗”引導(dǎo)學生分析:日本侵略者從人性變成獸性的原因,一是戰(zhàn)爭的環(huán)境容易使人性變成獸性。所以我們要維護和平,反對戰(zhàn)爭。二是日本長期灌輸?shù)膶χ袊说谋梢暎糠謬说穆槟尽⑴橙跻矎娀巳毡救藢χ袊说妮p視。所以我們要自強、自尊。更深刻的原因是日本的法西斯獨裁制度。學者張純?nèi)缯f:“不受制約的絕對權(quán)力才會使像南京大屠殺這樣的暴行成為可能。”①美籍猶太人阿倫特在研究猶太大屠殺時提出了“平庸的邪惡”理論,也就是“好人在壞制度中會作惡”,她說:“制度作惡并不需要特殊的作惡者,普通人一旦被放置到邪惡的制度環(huán)境中,就有可能喪失獨立的思想和判斷,也就會自然而然地作為惡機器的一個動作部件。能夠把任何普通人都變成作惡的工具,讓不離奇之人作出離奇之惡,這才是制度之惡真正的可怕之處。”②我覺得這樣的拓展有震撼人心的力量,能更好地體現(xiàn)歷史的學科功能。endprint

當前的歷史教科書還有教條化、貼標簽的現(xiàn)象,對史實的認識也有滯后的地方。如果老師一味地照本宣科,學生必然不喜歡。所謂自己的見解,我認為應(yīng)包括兩個方面:一是教師本人對歷史事件、歷史人物、歷史現(xiàn)象的看法。說實話,囿于學養(yǎng)與視野,中學教師對歷史事件的獨特見解是不多的,而且不一定正確。更多的是第二種情況,即教師通過閱讀與學習,了解到最新的史學研究成果和動態(tài),從而開闊視野,增強了自己對人對事的洞察力。這些內(nèi)容與教材和學生固有認知不一樣,學生希望聽到教師給他們傳授新的觀點與認識。

比如日本投降問題。抗日戰(zhàn)爭的勝利是中國歷史上的重大事件,教材進行了充分的論述。但是也要如實地向?qū)W生指出,日本人對中國戰(zhàn)場的失敗是非常不服氣的。他們認為不是因為日本在戰(zhàn)場上戰(zhàn)敗了而投降,而是因為國家投降了,他們才不得不投降。投降時日本在中國戰(zhàn)場還有110多萬軍隊,所以日本人對投降是非常不甘心的。我們14年抗戰(zhàn)(1931—1945年)才殲滅日軍150多萬人,而日本在太平洋戰(zhàn)場共傷亡186萬多人,美軍飛機還對日本本土進行了轟炸,更不用說兩顆原子彈的威懾了,所以他們認為是美國人打敗了他們而不是中國。早在日本剛戰(zhàn)敗的1945年12月,美國國務(wù)院調(diào)查分析局對住在北京的385名日本人實施的調(diào)查中,87%的人認為,沒有美國的援助中國不會取得這場戰(zhàn)爭的勝利。③這才是日本一些右翼勢力想極力否認侵華戰(zhàn)爭的真正原因。

接著我又引用美國人類學家魯思·本尼迪克特對日本人的評價:“日本人生性極其好斗而又非常溫和;黷武而又愛美;倨傲自尊而又彬彬有禮;頑梗不化而又柔弱善變;馴服而又不愿受人擺布;忠貞而又易于叛變;勇敢而又怯懦;保守而又十分歡迎新的生活方式。”④從這段評論里可以得出日本人的性格特點,面對這樣的國家,我們只有比它強才行,否則任何批判與宣泄都沒有用。同學應(yīng)該明白自己的責任,發(fā)奮努力,盡快使我們的國家強大起來,做一個讓人尊敬的強者。我覺得這樣的見解能升華教學主題,促進學生更有價值的思考。

同學們要求老師板書寫清楚一些,對重要的知識點講得詳細一點,劃出每節(jié)課的重點等,反映了學生對學業(yè)成績的期望。但在專家、學者們的論述中卻鮮有人提出這一點,不知是不屑還是虛偽?我覺得能讓學生考高分的歷史課不一定是好課,但是好的歷史課一定能讓學生取得好的學業(yè)成績。

為了讓學生在高考中取得好成績,必須了解高考試題的特點。韓建峰、袁兆桐兩位老師認為:“一些分省命制的試卷,雖強調(diào)不拘泥教材命題,也強調(diào)新材料和新情景,但所提供的新材料、創(chuàng)設(shè)的新情景、制定的答案等,都離不開對教科書的依托。如選修模塊考查的內(nèi)容絕少是課標規(guī)定之外的知識。一些情況下,是材料在教材外,答案在教材中的。”①江蘇省的高考就是這種情況,比較重視基礎(chǔ)知識的考察,對教材的依托性很強。比如2011年江蘇高考歷史第8題,我認為是本套試卷中最出彩的一題。原題如下:

1938年4月,中國飛行員陳懷民在武漢空戰(zhàn)中與日軍飛行員高橋憲一同歸于盡。隨后,陳懷民的妹妹致信高橋的妻子美惠子:陳懷民猛撞高橋的飛機,不是發(fā)泄對高橋的私仇,而是代表著兩種不同力量之間的較量。同時表示,她們一家對美惠子沒有怨恨,希望有一天能夠友愛地握手。此事

①發(fā)生于抗日戰(zhàn)爭的相持階段

②反映了正面戰(zhàn)場的英勇抗戰(zhàn)

③說明兩國人民深受戰(zhàn)爭之害

④展現(xiàn)了中國人民的博大胸懷

A.③④ B.①③④

C.②③④ D.①②③④

這道題既肯定了國民黨正面戰(zhàn)場的抗戰(zhàn),又展現(xiàn)了中國人民的博大胸懷,散發(fā)出濃濃的人文主義氣息,質(zhì)量非常高。但回答這個題目的關(guān)鍵卻還是“1938年4月”和“武漢空戰(zhàn)”這兩個信息點,如果學生不知道抗戰(zhàn)進入相持階段的時間和標志事件,這個題目就會做錯。

根據(jù)江蘇高考的這一特點,在新授課中,首要的任務(wù)還是讓同學們掌握好教材基礎(chǔ)知識。為此,我每節(jié)課都要讓學生花五六分鐘時間先自己讀書,了解教材的基本內(nèi)容,然后小組討論20分鐘左右,盡量讓同學們在合作交流中自己得出答案,最后再根據(jù)反饋對一些重要的知識點進行強調(diào)。就這一課來說,我對下列知識點進行特別強調(diào):抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的形成,國民黨正面戰(zhàn)場抗戰(zhàn)的史實、入緬作戰(zhàn)的目的、結(jié)果,抗日戰(zhàn)爭進入防御階段的時間及標志性事件,百團大戰(zhàn)的時間、地點、成果、意義(這些都要結(jié)合地圖進行教學),抗戰(zhàn)勝利的意義等。其中,抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的內(nèi)容很重要,但是教材卻講得非常簡略,需要教師進行必要的補充,如抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的組成、能堅持到抗戰(zhàn)結(jié)束的原因、與大革命時期統(tǒng)一戰(zhàn)線的不同、國際社會對統(tǒng)一戰(zhàn)線的態(tài)度等等。這就把教師講授新教材改變?yōu)橐龑?dǎo)學生自主學習新教材,學生的主體地位和教師的主導(dǎo)作用真正地統(tǒng)一起來,既避免了老師的照本宣科和學生的“背多分”,又能極大地提高學習效率。這實際上是學習方式的改變,體現(xiàn)了新課程的理念。

總之,好的歷史課必須有好的歷史老師來引領(lǐng),好課的標準也就是好老師的標準。而好的歷史老師必須要有深厚的史學素養(yǎng),高超的教學水平,親切幽默的語言等,特別的,作為一名歷史老師還要有講真話的勇氣和良知。

【作者簡介】李玉,男,1973年生,安徽阜陽人,中學高級教師,江蘇省華羅庚中學歷史教師,主要從事中學歷史教學和研究。

【責任編輯:李婷軒】endprint