機(jī)械類(lèi)大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系的構(gòu)建與實(shí)踐

余五新 李堯 楊俊杰

全國(guó)各高校都十分重視學(xué)生創(chuàng)新能力的培養(yǎng),對(duì)在校大學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練是實(shí)現(xiàn)黨中央、國(guó)務(wù)院提出的“建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家”重大戰(zhàn)略決策的人力資源基礎(chǔ)。很多教育工作者對(duì)大學(xué)生創(chuàng)新教育的方法做了大量探索,但從已有文獻(xiàn)來(lái)看,針對(duì)在校大學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新能力的培養(yǎng)大多是單一地采取加強(qiáng)實(shí)踐實(shí)驗(yàn)教學(xué)、組織學(xué)生參加科研或創(chuàng)新競(jìng)賽以及改進(jìn)教學(xué)方法等措施,彼此之間關(guān)聯(lián)度小,缺乏體系的支撐,還容易將創(chuàng)新能力的培養(yǎng)與專(zhuān)業(yè)能力的培養(yǎng)相混淆。顯然,目前的做法對(duì)學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)的效果是有限的,必須要構(gòu)建大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系,除了協(xié)調(diào)現(xiàn)有的培養(yǎng)措施,還應(yīng)將創(chuàng)新能力的培養(yǎng)與方興未艾的創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練有機(jī)整合。

一、“312”機(jī)械類(lèi)大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系的構(gòu)建

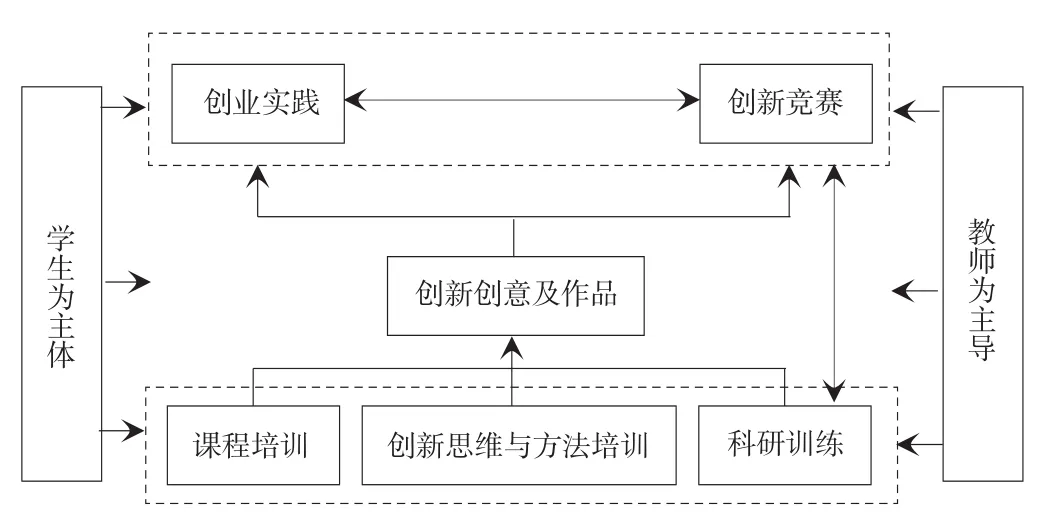

為提高機(jī)械類(lèi)學(xué)生的創(chuàng)新能力,應(yīng)該從優(yōu)化專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案、調(diào)整課程結(jié)構(gòu)、提升教師創(chuàng)新教學(xué)能力等方面入手,構(gòu)建“3訓(xùn)1賽2結(jié)合”的機(jī)械類(lèi)大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系,如圖所示。

“312”創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系

1.“3訓(xùn)”主要包括課程培訓(xùn)、創(chuàng)新思維與方法培訓(xùn)和科研訓(xùn)練。旨在培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識(shí)、訓(xùn)練學(xué)生的創(chuàng)新思維和幫助學(xué)生掌握創(chuàng)新方法。其中“課程培訓(xùn)”主要指按專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)人才培養(yǎng)方案,對(duì)學(xué)生實(shí)施教學(xué)計(jì)劃內(nèi)的大學(xué)課程教育;“創(chuàng)新思維與方法培訓(xùn)”是利用課外時(shí)間以講座的形式把創(chuàng)造學(xué)的基本原理和方法融入案例的講解中,以知識(shí)的交叉運(yùn)用和啟發(fā)教學(xué)啟迪學(xué)生的創(chuàng)新意識(shí),培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)造性思維能力,幫助學(xué)生掌握創(chuàng)新方法;“科研訓(xùn)練”包括吸納學(xué)生參加教師科研課題和組織學(xué)生進(jìn)行校級(jí)大學(xué)生科研課題研究,培養(yǎng)學(xué)生的科研素養(yǎng)和幫助學(xué)生樹(shù)立創(chuàng)新精神,讓學(xué)生在科研課題中進(jìn)行一些創(chuàng)新實(shí)踐與探索。而且,讓學(xué)生參加教師科研課題并不只是讓學(xué)生在畢業(yè)設(shè)計(jì)階段參與指導(dǎo)教師的科研課題,而是當(dāng)學(xué)生學(xué)完專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課程后就可進(jìn)入教師課題組,做到“早進(jìn)實(shí)驗(yàn)室、早進(jìn)科研團(tuán)隊(duì)、早進(jìn)課題”。

2.“1賽”指的是各類(lèi)創(chuàng)新競(jìng)賽。即以創(chuàng)新競(jìng)賽作為培養(yǎng)大學(xué)生創(chuàng)新能力的載體,組織學(xué)生參加各級(jí)教育主管部門(mén)或教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)組織的各類(lèi)創(chuàng)新競(jìng)賽。一方面通過(guò)大賽來(lái)進(jìn)錘煉學(xué)生,檢驗(yàn)學(xué)生創(chuàng)新能力;另一方面通過(guò)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)來(lái)激勵(lì)學(xué)生的創(chuàng)新熱情,從而引導(dǎo)學(xué)生持續(xù)開(kāi)展創(chuàng)新活動(dòng)。

3.“2結(jié)合”指學(xué)生科研訓(xùn)練與創(chuàng)新競(jìng)賽相結(jié)合,學(xué)生的創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練與創(chuàng)新競(jìng)賽相結(jié)合。第一,創(chuàng)新競(jìng)賽鍛煉人的智力,是超出課本范圍的一種特殊訓(xùn)練,學(xué)生科研是讓學(xué)生去參與一些科研項(xiàng)目,培養(yǎng)學(xué)生的科研素養(yǎng),兩者具有共同的目的,即幫助學(xué)生自主學(xué)習(xí),成長(zhǎng)為有一定創(chuàng)新能力的人才。鑒于創(chuàng)新競(jìng)賽的周期間斷性,在沒(méi)有大賽的時(shí)候可以組織學(xué)生開(kāi)展校級(jí)科研項(xiàng)目研究,其選題來(lái)自于學(xué)生在“3訓(xùn)”中形成的創(chuàng)意。通過(guò)科研項(xiàng)目可以培養(yǎng)學(xué)生的科研素養(yǎng),也為來(lái)年的創(chuàng)新競(jìng)賽做準(zhǔn)備。同時(shí),通過(guò)組織學(xué)生參加創(chuàng)新競(jìng)賽,又從中確定了學(xué)生的部分校級(jí)科研項(xiàng)目選題。兩者相得益彰、互相支撐。第二,學(xué)生的創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練與創(chuàng)新競(jìng)賽相結(jié)合:在組織學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新競(jìng)賽的過(guò)程中,應(yīng)該力圖培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)業(yè)意識(shí),從市場(chǎng)化的角度來(lái)考慮創(chuàng)新作品的設(shè)計(jì)與制造,即要求學(xué)生一方面把創(chuàng)新作品的設(shè)計(jì)與社會(huì)需求相結(jié)合;另一方面充分考慮作品零部件批量生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)工藝性,通過(guò)合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使創(chuàng)新作品制造低成本化;再就是讓學(xué)生產(chǎn)生“知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)”意識(shí),要求每件作品參賽前都向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)專(zhuān)利;最后還要求學(xué)生編制創(chuàng)新作品零部件的制造工藝流程和進(jìn)行生產(chǎn)組織與管理文件的撰寫(xiě)。

4.學(xué)生是“3訓(xùn)1賽2結(jié)合”中的主體。在“312”機(jī)械類(lèi)大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系中要倡導(dǎo)“學(xué)生為主體,教師為主導(dǎo)”。課程培訓(xùn)、創(chuàng)新思維與方法培訓(xùn)和科研訓(xùn)練內(nèi)容和講授方法的選擇都應(yīng)以學(xué)生為中心;從創(chuàng)新創(chuàng)意的提出,到圖紙的設(shè)計(jì),到購(gòu)買(mǎi)原材料、進(jìn)行創(chuàng)新作品實(shí)物或模型的制造加工與裝配調(diào)試等創(chuàng)新活動(dòng)的全過(guò)程,學(xué)生自主參與,指導(dǎo)教師只引導(dǎo)和促進(jìn)學(xué)生思考問(wèn)題、解決問(wèn)題,幫助學(xué)生完善項(xiàng)目實(shí)施方案。只有充分發(fā)揮學(xué)生的主體作用,學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)的效果才能得到保障。

二、“312”機(jī)械類(lèi)大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系的實(shí)施途徑

1.成立大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)。大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)不僅僅是組織學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育活動(dòng),更重要的是以創(chuàng)新教育理念引領(lǐng)大學(xué)教育,進(jìn)行大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的頂層設(shè)計(jì),包括指導(dǎo)制訂具有擴(kuò)展性的專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新人才培養(yǎng)方案,制定學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成績(jī)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

2.制訂專(zhuān)業(yè)創(chuàng)新人才培養(yǎng)方案。專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案一要體現(xiàn)“創(chuàng)新性”,可以為學(xué)生開(kāi)設(shè)“機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)”選修課,重點(diǎn)運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助三維虛擬設(shè)計(jì)技術(shù)給學(xué)生講授機(jī)械綜合設(shè)計(jì)方法,引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)地完成機(jī)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)任務(wù);還可以將學(xué)生獲得創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)分作為學(xué)生完成大學(xué)學(xué)業(yè)的必要條件,并給出具體的創(chuàng)新學(xué)分認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。二要體現(xiàn)“可擴(kuò)展性”,可通過(guò)設(shè)置開(kāi)放性實(shí)驗(yàn)和獲得創(chuàng)新學(xué)分的類(lèi)別(如撰寫(xiě)科技論文、授權(quán)專(zhuān)利、參加科研、參加創(chuàng)新競(jìng)賽等)來(lái)實(shí)現(xiàn),其具體內(nèi)容不在專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案中界定,而是根據(jù)專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)和各時(shí)期的創(chuàng)新競(jìng)賽主題靈活選擇。比如,為相關(guān)專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)的開(kāi)放性實(shí)驗(yàn)之一的具體內(nèi)容是“模具裝拆與設(shè)計(jì)改進(jìn)”,要求學(xué)生在對(duì)真實(shí)模具進(jìn)行裝拆的基礎(chǔ)上,找出其不足之處,并進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),以此幫助學(xué)生在專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)過(guò)程中注重創(chuàng)新。

3.促進(jìn)學(xué)生形成創(chuàng)新思維的習(xí)慣。為了幫助學(xué)生形成良好的創(chuàng)新思維習(xí)慣,除了在課堂上將對(duì)學(xué)生思維能力的培養(yǎng)寓于專(zhuān)業(yè)教育之中,還可定期為學(xué)生提供專(zhuān)題講座,為學(xué)生進(jìn)行思維意識(shí)的培養(yǎng)、思維方式的訓(xùn)練和創(chuàng)新方法的傳授。可組織學(xué)生開(kāi)展“創(chuàng)新創(chuàng)意點(diǎn)滴”活動(dòng),給學(xué)生發(fā)放《創(chuàng)新創(chuàng)意點(diǎn)滴記錄本》,要求學(xué)生平時(shí)注意創(chuàng)新創(chuàng)意思考與積累,將頭腦里閃現(xiàn)的靈感形成創(chuàng)新創(chuàng)意,并記錄在冊(cè)。每學(xué)期末組織專(zhuān)家對(duì)學(xué)生的創(chuàng)新創(chuàng)意進(jìn)行評(píng)選,表彰創(chuàng)新點(diǎn)突出或可行的創(chuàng)新創(chuàng)意作品。通過(guò)以上措施,學(xué)生的創(chuàng)新教育進(jìn)一步日常化,促進(jìn)學(xué)生形成創(chuàng)新思維的好習(xí)慣。

4.建設(shè)便于學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新制造的活動(dòng)場(chǎng)地。學(xué)生創(chuàng)新能力的體現(xiàn)不能僅停留在紙面上,還應(yīng)該建設(shè)便于學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新制造的活動(dòng)場(chǎng)地,以便學(xué)生將創(chuàng)新思想物化。大學(xué)生創(chuàng)新制造活動(dòng)場(chǎng)地應(yīng)該以“小工廠”模式建設(shè),不能等同于專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè),但可把專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室和校外實(shí)踐基地作為一種有益補(bǔ)充。設(shè)備的配置要以通過(guò)前期的專(zhuān)業(yè)實(shí)踐或短時(shí)間的集中培訓(xùn)后,學(xué)生能夠動(dòng)手操作為原則,加工工藝過(guò)于復(fù)雜或加工精度過(guò)高的零件還可以考慮尋求外單位協(xié)作加工。

5.建立基于學(xué)生主體地位的指導(dǎo)模式。一是要激發(fā)學(xué)生參與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的熱情。比如舉辦創(chuàng)新競(jìng)賽匯報(bào)會(huì)、專(zhuān)題講座,組織學(xué)生參觀大學(xué)生課外創(chuàng)新成果展,組織校(院)競(jìng)賽,把課程設(shè)計(jì)與創(chuàng)新競(jìng)賽相結(jié)合等。另外還可制定政策將學(xué)生參與創(chuàng)新競(jìng)賽和創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練活動(dòng)作為學(xué)生評(píng)定獎(jiǎng)學(xué)金和各類(lèi)光榮稱(chēng)號(hào)的重要依據(jù)。二是注重專(zhuān)業(yè)之間的融合和合作。在組織學(xué)生開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育活動(dòng)時(shí),將不同專(zhuān)業(yè)的學(xué)生安排在同一個(gè)項(xiàng)目組,可以充分發(fā)揮各專(zhuān)業(yè)、學(xué)科技術(shù)優(yōu)勢(shì),還利于學(xué)生拓展知識(shí)面,開(kāi)拓思路、跨越思維局限性,實(shí)現(xiàn)綜合化、創(chuàng)造性地解決問(wèn)題。同時(shí)還利于學(xué)生責(zé)任感的增強(qiáng)和團(tuán)隊(duì)合作精神的培養(yǎng)。在指導(dǎo)教師的分配方面,一方面盡量指派有雙師素質(zhì)的教師,另一方面注重教師理論水平和實(shí)踐能力的搭配。比如1個(gè)項(xiàng)目組指派2名教師作指導(dǎo)教師,1名理論水平較高,另1名實(shí)踐動(dòng)手能力很強(qiáng),兩者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。三是采取集體指導(dǎo)與個(gè)人指導(dǎo)相結(jié)合。在學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練過(guò)程中,實(shí)施項(xiàng)目責(zé)任指導(dǎo)教師制,每個(gè)項(xiàng)目配備1~2名責(zé)任指導(dǎo)教師,具體指導(dǎo)該項(xiàng)目的實(shí)施。同時(shí)分階段組織參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備工作的全部師生召開(kāi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度匯報(bào)會(huì),先由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況,然后全體指導(dǎo)教師對(duì)該項(xiàng)目提出質(zhì)疑,給出意見(jiàn)和建議。各項(xiàng)目組學(xué)生也可對(duì)其他項(xiàng)目的實(shí)施情況提出自己的想法,共同推動(dòng)學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練活動(dòng)的開(kāi)展。

三、實(shí)施“312”機(jī)械類(lèi)大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系的成效

2005年以來(lái),我校不斷探索實(shí)施“3訓(xùn)1賽2結(jié)合”的機(jī)械類(lèi)大學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)體系,組織學(xué)生參加了大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽、工程訓(xùn)練綜合能力競(jìng)賽、工業(yè)設(shè)計(jì)大賽和大學(xué)生先進(jìn)成圖技術(shù)與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽等教育部、省教育廳和各專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主辦的有重大影響的創(chuàng)新競(jìng)賽活動(dòng)及“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)高校行”等創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練活動(dòng)。在創(chuàng)新競(jìng)賽中獲得國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)19項(xiàng)、三等獎(jiǎng)10項(xiàng),獲得省級(jí)一等獎(jiǎng)13項(xiàng)、二等獎(jiǎng)17項(xiàng)、三等獎(jiǎng)25項(xiàng);學(xué)生總結(jié)創(chuàng)新成果,在學(xué)術(shù)期刊公開(kāi)發(fā)表論文10余篇;學(xué)生申請(qǐng)或授權(quán)專(zhuān)利10余項(xiàng);還有部分成果成為了準(zhǔn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,1個(gè)項(xiàng)目被評(píng)為市優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,1個(gè)項(xiàng)目將獲得省創(chuàng)業(yè)基金資助。我校學(xué)生的創(chuàng)新能力得到明顯提高,形成了專(zhuān)業(yè)辦學(xué)的特色之一。

- 教育與職業(yè)的其它文章

- 成長(zhǎng)性評(píng)價(jià)在高職高專(zhuān)參與式案例教學(xué)中的應(yīng)用

- 課業(yè)文本在建筑裝飾設(shè)計(jì)類(lèi)課程中的應(yīng)用

- 高職院校“室內(nèi)效果圖表現(xiàn)”課程創(chuàng)新實(shí)踐能力培養(yǎng)的探討

- 討論式教學(xué)法在儀器分析教學(xué)中的應(yīng)用

- 面向現(xiàn)代工程教育的“液壓傳動(dòng)”課程教學(xué)改革

- 普林斯頓大學(xué)和清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)計(jì)的比較分析