單身群體精神文明的一個實證考察

賀嵬嵬

(華中科技大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院,湖北 武漢 430074)

一、研究背景與意義

從1980年開始,嚴(yán)格執(zhí)行的計劃生育對中國產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。較之八十年代初,目前中國的人口構(gòu)成已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。1997年聯(lián)合國專門召開專家會議,討論低生育問題,此時中國已經(jīng)被視作生育水平低于更替水平國家之一。在這一時期的人口學(xué)領(lǐng)域,學(xué)者討論最多的中國人口問題集中在生育率上。然而,其他問題也日漸顯著。問題之一即是近年來,中國出生性別比不斷提升,根據(jù)歷次普查、“小普查”和其他統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國1982年出生性別比為 108.47,1987年為 110.94,1990年為 110.30,1995年為 115.60,2000年為 118.59,2005年為118.59,2010年為118.06[1](P66-72),從這一系列數(shù)據(jù)可以看出目前中國出生性別比失衡問題已經(jīng)十分嚴(yán)重。

出生性別比失衡不僅僅帶來人口結(jié)構(gòu)的變化,還將對經(jīng)濟(jì)、社會、安全、政治等領(lǐng)域產(chǎn)生諸多影響。對這一現(xiàn)象的原因和后果的分析日益引起了學(xué)者們的關(guān)注。其中,與此密切相關(guān)的“光棍”、“剩男”更成為日益凸顯的社會熱點。根據(jù)姜全保、李樹茁[2](P220-222)的預(yù)測,到2020年,20-50歲年齡段男性過剩2000多萬,這一結(jié)果在多種預(yù)測方案下保持穩(wěn)定。該研究數(shù)據(jù)也得到了國外學(xué)者的研究支持[3](P119-140)。如果2000年后出生隊列保持2000年性別比,2050年婚姻市場上男性將比女性多5970萬人,五名男性中就有一人單身。相比之下,1985-2000出生性別比偏高只是帶來“中度擠壓”,還沒有使光棍比例明顯上升。

作為一個集體的光棍數(shù)量稱之為過剩男性人口。影響過剩男性人口的因素包括出生性別比、男女生命表、出生率等。中國失衡的出生性別比與偏高的女孩死亡水平推動了光棍數(shù)量的增加[2](P77)。在本文中“光棍”用以指稱沒有結(jié)婚的成年男性,指22歲及以上年齡的男性。一般35歲以上未婚男性可以視作基本喪失結(jié)婚可能[4](P97-104),50歲尚未結(jié)婚為終身未婚[2](P219)。光棍可以分為自愿型光棍與非自愿型光棍。考慮已有文獻(xiàn)表明白頭偕老仍是主流社會推崇的核心價值,本文假定所有光棍都是后者。婚姻對于收入的影響是勞動經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)注的重要課題,本文將考查高性別扭曲下產(chǎn)生的大量“光棍”將如何影響福利水平。這對于考查未來中國勞動力的質(zhì)量有重要意義。

二、幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)

經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅僅是研究財富的科學(xué),它還關(guān)注人們的幸福感。甚至當(dāng)我們探索人類經(jīng)濟(jì)行為的本源時,我們發(fā)現(xiàn)獲得財富也是為了提高幸福感。所以,只分析光棍們的收入并不足以刻畫其幸福感,如果我們考慮婚姻關(guān)系本身對幸福感產(chǎn)生的影響,這種影響很可能在收入不變的情況下顯著降低幸福感。本研究就是為了探討這個問題而產(chǎn)生的。

生活滿意度,又稱幸福感,它的研究在國內(nèi)起步較晚。主要研究者包括田國強(qiáng)、彭代彥等[5-6]。而在國外學(xué)術(shù)界,關(guān)于幸福感的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究由來已久。2003年召開了“經(jīng)濟(jì)學(xué)中的幸福悖論”國際會議,會上主要學(xué)者的論文收集于《經(jīng)濟(jì)學(xué)與幸福》一書。對于幸福的定義存在兩類明顯的分歧,第一類采取主觀定義,認(rèn)為幸福在于避免痛苦和尋找快樂。這是伊壁鳩魯式的傳統(tǒng)。第二類采取客觀定義,認(rèn)為福利在于人類潛能的實現(xiàn)。在第一類定義中,我們不難發(fā)現(xiàn)邊沁、功利主義、效用論等思想的傳統(tǒng),這也是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)使用“幸福”這一術(shù)語的暗含定義。而在第二類定義的一個現(xiàn)代版本是Sen的“能力方法”。事實上,對于幸福的客觀定義可以追溯到亞里士多德的傳統(tǒng),這一傳統(tǒng)將幸福與某種公認(rèn)的價值、權(quán)利相聯(lián)系。為了避免在解釋上的模糊,本文的實證同時使用主觀定義和客觀定義結(jié)合的方法。在下面所做的四個實證中,第一第二個可以視為主觀定義,第三第四個可以視為客觀定義。

由于幸福感的宏觀數(shù)據(jù)難以獲得,不同地區(qū)間的幸福感難以比較,本文只能利用微觀數(shù)據(jù),考察光棍群體與有婚姻關(guān)系群體在幸福感上的不同。在“中國知網(wǎng)”中,筆者沒有搜到專門定量研究光棍團(tuán)體幸福感和性行為的文章。然而已有文獻(xiàn)從理論上,或者通過案例分析推斷光棍的幸福感較低,面臨著更多的性壓抑,特別在部分農(nóng)村地區(qū),光棍們的精神文明狀態(tài)明顯較低。在姜全保與李樹茁[2](P114-141)的研究中,可以看到光棍們喪失勞動興趣、缺乏生活動力,以至壓抑變態(tài)的悲慘經(jīng)歷。然而還缺乏定量化研究光棍群體幸福感與性行為的文章,本文旨在彌補(bǔ)這一缺陷。

三、婚姻與幸福:實證研究

本文旨在對比收入與婚姻對幸福感的量化關(guān)系,采用CHFLS數(shù)據(jù)庫。下面,先就該數(shù)據(jù)庫做一個簡單的介紹。

根據(jù)其官網(wǎng)的說明,“中國人民健康狀況和家庭生活調(diào)查”(CHFLS)調(diào)查由芝加哥大學(xué)/NORC、人民大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、北卡羅來納大學(xué)聯(lián)手進(jìn)行。調(diào)查于1999和2000年于中國18個省級行政區(qū)進(jìn)行,主要集中在中東部。由于認(rèn)為中國正處于性革命的前沿,該調(diào)查旨在記錄當(dāng)代中國性行為,數(shù)據(jù)反映的信息包括受訪者的健康狀況、婚姻狀況、基本經(jīng)濟(jì)狀況和各種其他與性有關(guān)的信息。欲了解詳細(xì)信息可以參見其官方網(wǎng)站(http://popcenter.uchicago.edu/data/chfls.shtml)。在 CHFLS 數(shù)據(jù)集中,所有適婚年齡男性(22歲及以上)有1829人,其中可以用編號hy04的問題將適婚年齡男性人群分為有婚姻關(guān)系與沒有婚姻關(guān)系兩類,并設(shè)計新變量Marriedi予以表示。hy04問題,即“您現(xiàn)在的婚姻狀況是下列哪一種”共有六個選項。本文將其中“從來沒有結(jié)過婚,而且沒有同居”、“離婚”、“對方去世”三項視為沒有婚姻關(guān)系,married賦值為0。其中“只結(jié)過一次婚”、“再婚,或者多次結(jié)婚”、“住在一起(同居),還沒有領(lǐng)結(jié)婚證”三項視為有婚姻關(guān)系,Marriedi賦值為1。該問題無省缺值。本文將同居選項視為有婚姻關(guān)系,主要考慮到同居有可能發(fā)展為結(jié)婚(領(lǐng)證),而且同居也能部分起到傳統(tǒng)婚姻的作用。當(dāng)然在之后的研究中,也可以將同居剝離出來,考察結(jié)論的穩(wěn)定性。

首先考察婚姻對愉快感的影響。編號JK20問題是“總的來說,最近12個月以來,您覺得自己生活得愉快嗎”,此題有四個定序選項“1非常愉快”“2比較愉快”“3不太愉快”“4很不愉快”。本文將對這一題的回答視為因變量Pleasurei,用于衡量采訪對象的愉快感,得分越高愉悅感越低。回歸以下模型:

這里的Pleasurei如上文所示表示個人愉快程度。Marriedi如上文所示表示婚姻關(guān)系。∑Xi代表其他控制變量,如地區(qū)、教育程度等。εit代表隨機(jī)擾動。使用累積比數(shù)logistic回歸。

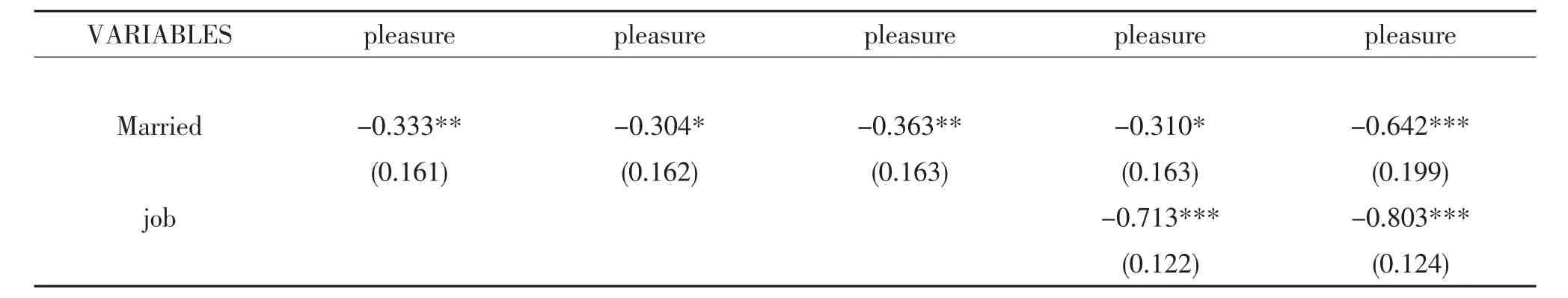

結(jié)果如表1所示。第一列為直接回歸。第二列控制了教育。第三列控制了教育、地區(qū)。第四列控制了教育、地區(qū)、是否有工作。從回歸結(jié)果看,婚姻對于增強(qiáng)愉快感的效應(yīng)十分顯著,且穩(wěn)健。

表1 主觀愉快感與婚姻關(guān)系(部分變量省略)

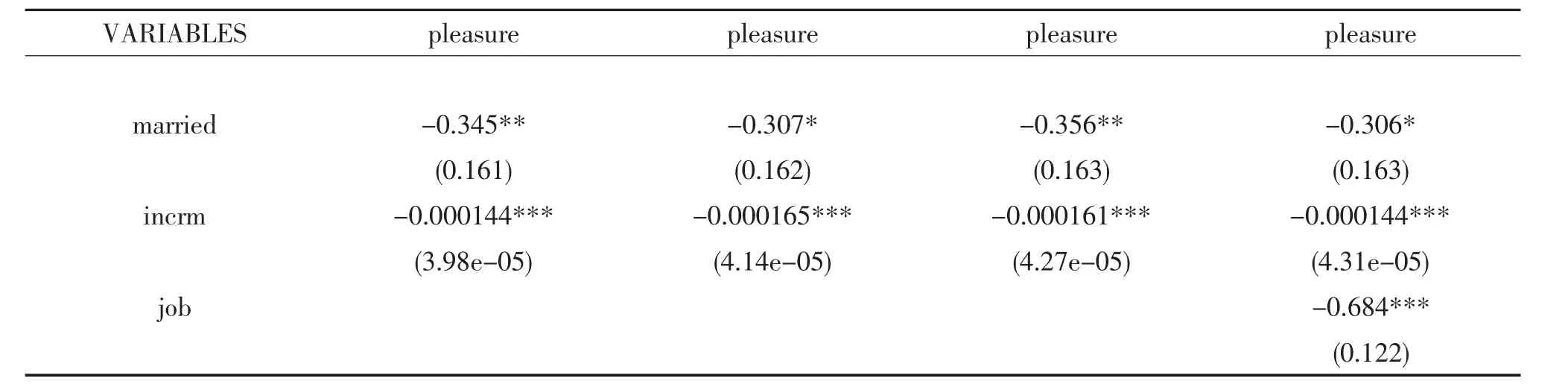

在控制了收入后,結(jié)果依然穩(wěn)健。見表2,收入增長能顯著改善男性的愉快感。在數(shù)值上婚姻關(guān)系相對于無婚姻關(guān)系的價值,相當(dāng)于月收入增長3000元。

表2 控制收入后的主觀愉快感與婚姻關(guān)系(部分變量省略)

然后考察婚姻對情緒低落的影響。編號jk17問題是“最近3個月來,您是不是曾經(jīng)感到情緒低落、心里發(fā)悶、垂頭喪氣”,此題有三個定序選項“1經(jīng)常這樣”“2有時這樣”“3從來沒有”。本文將對這一題的回答視為因變量Distressi,用于衡量采訪對象的情緒低落程度,得分越高,情緒低落越少。回歸以下模型:

這里的Distressi如上文所示表示個人情緒低落程度。Marriedi如上文所示表示婚姻關(guān)系。∑Xi代表其他控制變量,如地區(qū)、教育程度等。εit代表隨機(jī)擾動。使用累積比數(shù)logistic回歸。

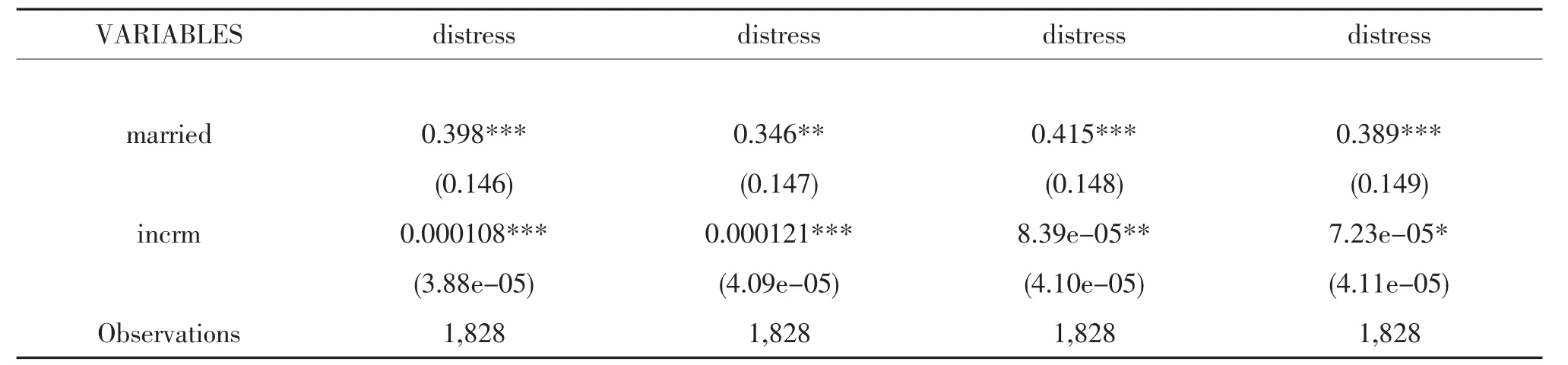

結(jié)果參見表3。第一列為直接回歸。第二列控制了教育。第三列控制了教育、地區(qū)。第四列控制了教育、地區(qū)、是否有工作。從回歸結(jié)果看,婚姻對于減少情緒低落的效應(yīng)十分顯著,且穩(wěn)健。

表3 主觀情緒低落與婚姻關(guān)系(部分變量省略)

在控制了收入后,結(jié)果依然穩(wěn)健。見表4。同時, 收入在降低情緒低落也有顯著的正向作用。

表4 控制收入后的主觀情緒低落與婚姻關(guān)系(部分變量省略)

下面考察婚姻對于購買性服務(wù)的影響。本文根據(jù)“被訪者有沒有為了跟別人過性生活出錢給對方(或者給對方某種好處、利益)”的回答設(shè)計一個二分變量Paidsexi,當(dāng)它的值為0時代表沒有購買過性服務(wù),當(dāng)它的值為1時代表購買過性服務(wù)。去掉省缺值后,考察以下模型:

這里的Paidsexi如上文所示表示個人愉快程度。Marriedi如上文所示表示婚姻關(guān)系。∑Xi代表其他控制變量,如地區(qū)、教育程度等。εit代表隨機(jī)擾動。使用probit回歸。

結(jié)果見表5。第一列為直接回歸。第二列控制了教育。第三列控制了教育、地區(qū)。第四列控制了教育、地區(qū)、是否有工作。這四列均顯著且穩(wěn)健,說明婚姻都能顯著降低購買性服務(wù)的可能性。

表5 購買性服務(wù)與婚姻關(guān)系(部分變量省略)

在控制了收入后,結(jié)果依然穩(wěn)健。回歸結(jié)果見表6。相反,收入增長能顯著增加男性的購買性服務(wù)的可能性。婚姻關(guān)系對于降低男性購買性服務(wù)的能力相當(dāng)于每月減少2000余元。

表6 控制收入后的購買性服務(wù)與婚姻關(guān)系(部分變量省略)

下面考察婚姻對于性壓抑的影響。這里使用數(shù)據(jù)庫中生成的masturb項來衡量,該變量值越大,說明性壓抑越嚴(yán)重。去掉省缺值后,考察以下模型:

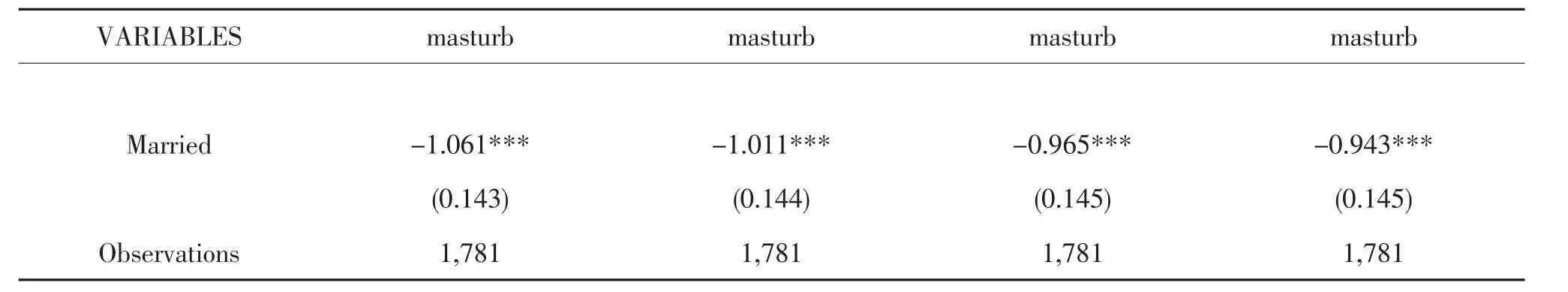

結(jié)果見表7。第一列為直接回歸。第二列控制了教育。第三列控制了教育、地區(qū)。第四列控制了教育、地區(qū)、是否有工作。這四列均顯著且穩(wěn)健,說明婚姻都能顯著降低性壓抑。在控制了收入后,結(jié)果依然顯著且穩(wěn)健(如表8所示)。

表7 性壓抑與婚姻關(guān)系(部分結(jié)果省略)

表8 控制收入后的控制收入后的性壓抑與婚姻關(guān)系(部分結(jié)果省略)

五、結(jié)論與建議

本研究發(fā)現(xiàn),即使在控制了收入的情況下,光棍們依然表現(xiàn)出更多的低落情緒,更少的愉快感,他們需要購買更多的性服務(wù),感受到更多的性壓抑。結(jié)論支持了已有理論。究其原因,幸福感的生成并不完全取決于收入的多少,還與其扮演的社會角色有關(guān)。對此我們可以從心理學(xué)家那里得到解釋。心理學(xué)家認(rèn)為“夫妻直接的親密關(guān)系—對于大多數(shù)人來說—能帶來積極的積極的情緒體驗……即使是在控制了結(jié)婚前的個人幸福感之后,研究也發(fā)現(xiàn)了已婚者抑郁變少的趨勢”,婚姻促進(jìn)幸福感的路徑至少有兩個:第一,“已婚者更可能享受一種持久的、支持性的、親密的人際關(guān)系,且更少地感到孤獨”。第二,“婚姻提供了配偶和伴侶的角色,這可以提供自尊的額外來源”,有利于提高對自我的評價[7](P441)。毫無疑問,對于這樣一類人口我們應(yīng)該給與更多的關(guān)注。對于相關(guān)的問題,如有關(guān)外籍新娘[2](P163-171)、養(yǎng)老的問題也應(yīng)做出更多的研究和盡早擬定解決方案。

[1]石人炳.我國出生性別比變化新特點——基于“五普”和“六普”數(shù)據(jù)的比較[J].人口研究,2013(02).

[2]姜全保,李樹茁.女性缺失與社會安全[M].社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2009.

[3]Poston D L,Glover K S.Too many males:marriage market implications of gender imbalances in China[J].Genus,2005.

[4]楊雪燕,伊莎貝爾?阿塔尼,李樹茁,等.中國農(nóng)村大齡未婚男性的自慰行為——基于性別失衡背景的研究發(fā)現(xiàn)[J].人口與發(fā)展,2011(3).

[5]彭代彥,藺全錄.激勵對生活滿意度的影響——對高校教師的案例分析[J].甘肅社會科學(xué),2008(03):104-106.

[6]彭代彥,吳寶新.農(nóng)村內(nèi)部的收入差距與農(nóng)民的生活滿意度[J].世界經(jīng)濟(jì),2008(04):79-85.

[7]戴維·邁爾斯.社會心理學(xué)[M].北京:人民郵電出版社,2006.