社會分層視域下的高職教育發展研究

胡曉文 徐水晶

一、教育與社會分層的關系

如今的社會,社會分層已經是一個無法回避的事實。馬克思的階級論強調階級的經濟分析,分為剝削階級和被剝削階級,是一種兩級的階級結構,其表現形式為階級斗爭。韋伯則提出了多元分層理論,認為在經濟秩序這個要素之外,還應該有諸如社會秩序和法律秩序的存在,共同決定了階級的分層,而這一點被后來的西方社會學家推進為三重標準,如英國的馬歇爾明確了經濟收入、政治地位、社會權力共同決定社會分層及流動。清華大學李強教授認為,社會分層是指社會成員、社會群體因社會資源占有不同而產生的層化或差異現象,尤其是指建立在法律、法規基礎上的制度化的社會差異體系。

社會分層并不是一成不變的,美國社會學家索羅金早在1927年就明確提出了社會流動(social mobility)的概念,認為任何一個社會都不可能是完全封閉或開放的。“二戰”以后,隨著社會階層分化和變遷加劇,社會流動現已成為社會學領域的一個重要研究課題。按照參照基點來分,社會流動分為代際職業流動、代內職業流動、教育流動(代際)和戶籍流動(代際)四個維度①。第一學歷教育所產生的社會流動更多傾向于代際職業流動,后學歷教育所產生的社會流動更多傾向于代內職業流動。按照流動的方向來分,社會流動分為垂直流動和水平流動,垂直流動機會的暢通與否被視為衡量一個社會封閉或開放的重要標志②。按照社會流動的成因來分,社會流動分為結構性流動和非結構性流動③。

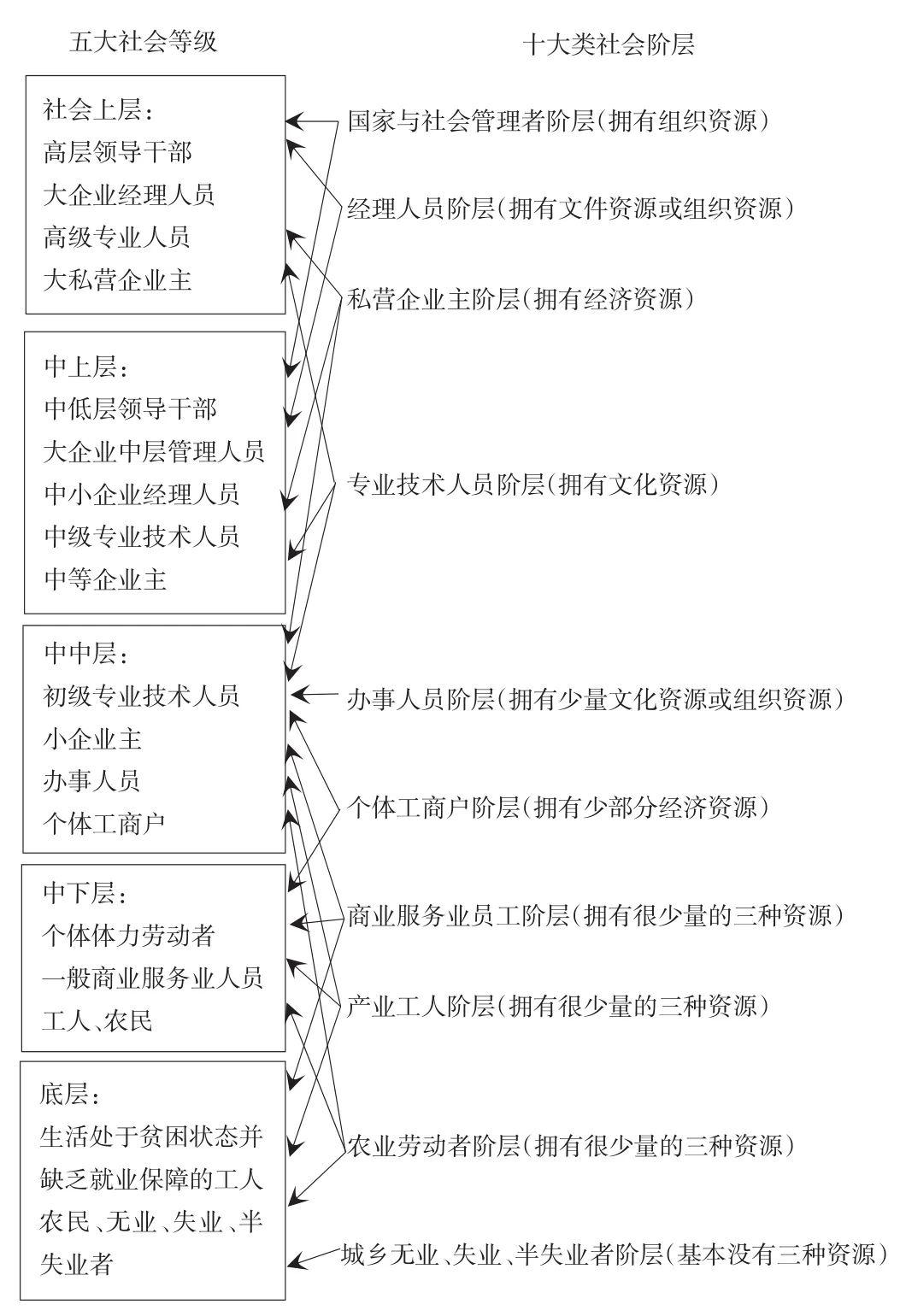

隨著我國經濟的迅速發展,社會結構發生了巨大的變化,社會階層分化也越來越細。陸學藝在《當代中國社會階層報告》中指出,對于生產資料的占有,不再是劃分階層的唯一標準。他以職業分類為基礎,以組織資源、經濟資源、文化資源的占有狀況為標準來劃分社會階層的理論框架,提出了“十個社會階層的界定”(見右圖),并且認為“中國目前的社會階層結構尚未發展成橄欖形結構,也就是說,還未能形成龐大的社會中間層”。

當代中國社會階層結構圖

許多研究表明,教育和社會流動之間存在著雙向互動的關系:“一方面,社會流動的性質、方向、速率、水平方式和趨勢影響著教育選擇的宗旨、目標、功能、范圍、策略、內容和方法;另一方面,教育選擇的目標、依據與方式等促進著社會代際流動、競爭流動與結構優化。”④關于教育在社會流動中的作用,布勞―鄧肯的地位獲得模型認為,教育是作為調節代際社會流動的中間機制而發揮作用,也就是說,教育是必將促使社會流動的重要機制,會給個人帶來社會地位上升的可能,以在社會分配的過程中獲取得更多。我國自古就非常重視教育,究其原因,主要在于教育可以促使社會各階層的良性流動,尤其是處于較高社會階層的人們,往往能獲得更多的社會資源。除了一些先賦性條件(出身、性別、父母社會地位、長相、年齡等),自致性條件特別是個人所接受的高等教育的類型及水平對于一個人所處的階層有極其重要的作用。1973年,皮奧雷提出:“由于受教育程度的限制,教育程度低的人在進入勞動力市場時獲得的職業地位也偏低,主要以次級勞動力市場為主。”中國人民大學劉精明教授認為:“急劇的市場轉型時期,受過高等教育者是這個社會中具有極高的資源與機會獲取能力的群體,這也是他們將成為現在和未來的中產階級之主體的一個重要原因。”這都說明教育尤其是高等教育對社會流動的重要作用。

二、社會分層視閾中高職教育發展的現狀

美國著名的教育社會學家馬丁·特羅在其高等教育大眾化階段理論中明確指出:“一個國家高等教育所接納學生數與適齡青年的比率在15%~50%為大眾高等教育階段。”同時,他還認為:“在大眾型高等教育中,學校仍然是為了培養精英,但這是一種更廣泛意義上的精英,包括所有經濟和技術組織中的領導階層,高等教育發展的整體思路也從塑造人格轉向傳授更為具體的技能。”高職教育作為高等教育不可分割的一部分,是促進高等教育大眾化的主要力量之一,也是推動國民經濟迅速發展的主體力量。從社會分層的視閾來看,當前高職教育的發展既有機遇也有挑戰。

(一)高職教育發展的機遇

1.教育公平越來越受關注,促使職業型高等教育與學術型高等教育并行發展。如前文所述,高等教育對社會流動有良性的促進作用,因此人們往往把高等教育看成實現社會流動的階梯。但是,如今不同階層在獲得教育資源的能力上差異越來越大,這就涉及教育公平的問題。教育公平是社會公平的有機組成部分,它不是追求絕對的理想化的公平,而是應該在現實和目標之間找到一個科學合理的基點,來理解和實現公平的相對性。北京理工大學楊東平教授認為:“教育公平是社會公平價值在教育領域的延伸和體現,包括教育權利平等和教育機會均等這樣兩個基本方面。”也就是說,我們每個人都有平等地享受教育的權利、同等地接受教育的機會,那么,高等教育的公平性,我們可以理解為人們接受高等教育權利平等和高等教育機會均等,其一般包括高等教育入學機會的平等、高等教育過程的平等和高等教育學業成功的機會均等。楊東平同時還指出,目前我國教育公平的主要矛盾已經從教育權利平等轉為教育機會均等。教育不分貧富貴賤,每個人都應有平等享受教育的權利和機會。《國際教育標準分類》(2011版)中已將高等教育分為學術型和職業型并行不悖的兩類,兩類高等教育都有自己完整的層次體系,學生可以自由選擇。

2.高考改革越來越被重視,推動高職教育的地位和層次提升。學生有自由選擇學術型和職業型高等教育的機會,但是目前高職教育的社會認同度仍然不高,層次也有待提升。2014年3月22日教育部副部長魯昕在中國發展高層論壇上表示:“我國即將出臺方案,實現兩類人才、兩種模式高考。第一種高考模式是技術技能人才的高考,考試內容為技能加文化知識;第二種就是現在的高考,學術型人才的高考。技能型人才的高考和學術型人才的高考分開。”實現兩類人才、兩種模式高考,主觀上有利于高職教育的發展,高職教育不再是普通高等教育的附屬,而是與普通高等教育不分高下,這顯然在制度層面提高了高職教育的地位,也必然推動高職教育社會認可度的提高。

(二)高職教育發展的挑戰

1.社會階層越來越固化,高職教育的作用明顯不足。陸學藝在其《當代中國社會結構》一書中指出,我國目前中產階層快速崛起,中下階層的比例及規模正在縮小,但社會底層的規模卻在擴大;李強認為,目前我國的社會階層越來越趨于穩定,“階層結構定型化”(界限逐漸形成、下層群體向上流動比率下降、階層性的生活方式和文化方式逐漸形成、階層內部認同得到強化);孫立平提出了“斷裂社會”的概念,認為社會結構固化并且剛化,社會排斥形成;王小魯則認為,“新底層社會”逐步形成(這群人包括失地農民、被拆遷居民、不能就業的學生群體、因房市墜落的“城市中產”等),并且在逐步剛化。社會階層的固化和不平等發展,需要高等教育發揮良性促進作用。

事實上,高等教育對社會流動的促進作用卻并不明顯,高職教育的作用更是比較薄弱。高職教育“以就業為導向”,所設置的課程都是圍繞這個指針,教育的“實用性”和“功利化”比較明顯,但是目前普通本科院校為了解決畢業生就業問題,鼓勵學生獲得職業資格證,在課程設置上更注重與區域經濟發展及市場需求的接軌,這使得高職院校的突出優勢也不再突出。同時,高職教育出來的學生,向上流動的層次和空間受到很大的限制,不同類型的教育軌道之間流動性較小。一些學校認為追求升學率就弱化了職業教育“以就業為導向”的辦學目標,因此不提倡在校學生提升學習層次。出入口徑都顯示出高職教育是一種相對弱勢的教育,學生畢業后大都進入中層甚至低層的社會軌道中。

2.就業問題越來越突出,高職教育的質量令人擔憂。從數量的指標上看,我國在2002年就已步入高等教育大眾化階段,并且高職教育開始占據高等教育的半壁江山,2006年高職教育占普通高校招生數的比重已經高達53.65%。但是,高等教育大眾化不僅僅是指數的增量,更是指質的提高,其質的變化“包括教育觀念的改變、教育功能的擴大、培養目標和教育模式的多樣化,課程設置、教學方式與方法、入學條件、管理方式以及高等教育與社會的關系一系列的變化”⑤。但是,就目前的發展現狀來看,高職教育并未完全滿足社會對其的期待及需求,突出表現就是就業問題越來越嚴重。1999年教育部《面向21世紀教育振興行動計劃》出臺后,隨著第一批擴招生和普通本專科畢業生大量涌入勞動力就業市場,高職學生的就業問題日益凸顯。

高職畢業生經過專業的技能培養,原本應在就業競爭中占據相對優勢的地位,但其在專業理論知識和綜合素養等方面卻遠不如普通本科畢業生。究其原因,既與高職教育的生源質量有關,更與高職教育的教學質量有關。相對于普通本科教育“初中—高中—本科—研究生”的過程,職業教育是“初中—中專(技校、職高)—高職高專”的過程,畢業后上升空間較小,導致高職教育往往是廣大學生和家長退而求其次的選擇,生源質量較差。更重要的是,高職教育由于起步較晚,師資配置、基礎設施不足,再加上不斷的擴招,導致教育質量大打折扣,很多畢業生的技能水平達不到實際工作崗位的要求,用人單位不認可高職學生的能力,高職畢業生在人才市場的就業形勢可見一斑。

三、社會分層視閾中高職教育發展的國際經驗

中國社會科學院“當代中國社會階層結構研究”課題組2001年的調查表明,社會中間階層只占總就業人員的18%,而農業勞動者階層卻高達42.9%,弱勢階層所占比例尚屬于大多數,這樣的社會階層結構與目前的現代化進程并不相協調。中國社科院李春玲教授認為,中產階級的標準應該同時滿足三個條件:職業、教育和收入,她認為這個階層人員在全國范圍的比例僅有7.7%(初中及以上教育水平、30000元及以上收入的專業人員管理人員和企業主)⑥。研究者還認為“中間階層”有三大功能:社會緩沖功能、社會公正地位獲得的示范功能、現代社會價值觀的行為示范功能。所以,大力宣傳中間階層地位獲得的途徑,可以提高弱勢階層向上流動的可能性和積極性。在這方面,西方發達國家有一些成功經驗,值得我國借鑒。

早期的美國社會,其傳統的中產階級是由商人、農場主和部分小生產者構成的,隨著技術革命的推進,一些小生產者被逐步淘汰,一些農場主因廢奴運動而面臨破產,導致中產階級產生了分化。面對這種形勢,19世紀下半葉,美國聯邦政府通過立法確保大力發展職業教育,1862年制定通過了《莫里爾法》,決定撥給每個州三萬英畝公有土地,作為創立農業和工藝學院的基金,以促進與現有職業相聯系的教育,大力發展職業教育尤其是高等職業教育,由過去中等職業教育培養技術工人跨越為高等職業教育培養專業技術人員,為美國社會過渡到中產階級社會做好了充分的人才儲備。之后,隨著城市化的進程推進,腦力勞動階層崛起,為其中產階級注入了新的內容:商界精英、行政要員、專技人員等。1951年,美國著名的社會學家賴特米爾斯的著作《白領:美國的中產階級》出版,書中論述20世紀美國新中產階級,首次提出了“白領”的概念,很快在社會上產生巨大的反響。由此可以看出,產業結構的調整是一個逐步高級化的過程,美國在19世紀后半葉到20世紀中葉,就經歷了這樣的一個過程:1870年美國社會農場主和農業工人比重為53%,到1900年下降到37.5%,到1995年下降到1.9%,而另一方面,專業人員、技術人員、公務員等職業都在大幅度增加⑦。日本傳統的中產階級由小商人和小地主階級構成,“二戰”后隨著農地改革的推行,地主階級消滅,自耕農崛起并獲得了獨立經營地位;之后,伴隨著第三次產業革命和急速的城市化進程,產業結構迅速變革,很多新興的高科技型產業和崗位產生,直接導致了日本白領人群的大量出現。1955年開始,日本社會學界開始進行全國范圍內的“社會分層與流動調查”(SSM調查),顯示白領階層的人數比重由1955年的25.5%上升到1995年的43.2%⑧·。而聯邦德國戰后經濟迅速發展的秘密武器就是大力發展高等職業教育,由行業主導職業學校的人才培養規劃及考核評價,實現企業崗位和學校教學的無縫對接。

綜上所述,從職業分類的層面看,西方國家形成了以專業技術人員、管理人員、銷售人員、辦事人員為代表的中間階層群體,并且已占在業人數的一半以上,而中間階層群體之所以能迅速擴大,主要在于各國對高職教育的重視。各國政府一方面加大財政投入,制定管理條例,提高職業教育的教學質量;另一方面構建“立交橋”,使得職業教育得到社會的廣泛認可。這些都對我國高職教育的改革與發展有一定的啟示意義。

四、社會分層視閾中高職教育發展的有效途徑

隨著區域經濟的持續發展和科技的不斷變革,大規模的技術更新對技能的要求越來越高,一些傳統的行業門類逐步退出歷史,新興的職業門類取而代之,社會階層也發生相應的變化。所以,高職教育應該及時調整發展戰略和方向,適時調整目標,不斷更新手段和方式,不斷適應經濟社會的發展要求,而這需要從政府、社會、學校等各個層面共同著力。

(一)政府層面

1.構建高職教育立交體系。高新技術的迅猛發展是我國高職教育產生及發展的直接動力,區域產業結構更是決定了高職教育的專業結構。高職教育以強化技能訓練為特點,更重視校內實驗、實訓設施和校外實習基地的建設,以加強學生動手操作和模擬演練等能力培養。無論是在學校設車間,還是在工廠設學校,都是強調職業教育的高度實踐性。隨著科技進步和終身學習理念的推進,高職教育需要進一步提升科技含量,而傳統的本科院校要改變就業難的現實,也需要進一步和社會接軌,這使高職教育與普通本科院校有了越來越多的對話和對接的機會。這就需要政府做主導,推動高職院校和普通本科院校之間的合作聯營、課程交叉,使得師資配備更加充實;加大對高職院校的資金投入,促使其發揮自身優勢,形成與傳統學術教育不同的教育特色,并且就高等教育改革細則的出臺及落實進行多方論證,以確保其可行性。隨著高考制度改革的推進,今后的教育應更尊重學生的個體差異,推動學術型與技能型教育既各異又融通。很多國家早已開展本科和碩士層次的職業培養活動,我國也應借鑒國際高職教育的發展經驗,促進高職教育的全面發展。

2.規范職業資格準入制度。目前國家職業資格考試如火如荼,職業資格準入認證成為衡量人們專業水平、資歷的新的標尺。從宏觀政策上,國家應該建立嚴格的職業資格準入制度,以職業資格證書規范高職教育,并且逐步面向全體在職人員,在一個完整的體系中將學術型人才、技能型人才和復合型人才納入同一個框架,并且明確不同等級人員之間的互相融通。以烹飪專業為例,烹飪專業過去由人事部和勞動部兩個部門頒發相應的等級證書,兩者互不融通。如果能做到合二為一,并且規定取得職業資格證的人員在就業上必須具備優先權,將職業資格準入制度與就業市場緊密結合起來,必然大大提升高職畢業生在就業市場上的競爭地位。

3.在校企合作方面出臺一些鼓勵性制度及措施。在大力推進職業教育改革與發展的大環境下,政府除了加大對職業教育的資金投入外,還應對校企合作實訓基地減免稅收,以有效建立人力資本投資的補償機制;設立專門機構(有政府背景的第三方組織,可以由政府官員、行業企業代表、校方等組成),積極聯系行業企業和學校,承擔“協調人”的角色,制定相關制度、完善合作程序,加強有效的執行能力,使得企業的人力資源需求、企業生產實踐活動與學校的教育教學緊密結合。

(二)社會層面

1.營造公平公正的競爭環境。要營造相對平等、公平透明的競爭環境,通過媒體擴大通向中間階層途徑的宣傳,激發后繼者向上流動的動力。社會大眾應該客觀而辯證地認識學生不同類型的學習能力,既不貶低、歧視、譏諷高職院校畢業的學生,又不能無原則地原諒他們可能出現的懈怠或者錯誤,應該激發學生的自信、自尊、自強,喚起他們自我實現的力量,以獲得公眾普遍信任的職業能力。

2.加強成功案例的導向作用。長期以來,精英教育理念和價值取向左右著廣大家長和學生對專業和職業的選擇,然而出生的偶然性和家庭背景的相對必然性,會導致個人奮斗失去努力的意義,一旦社會弱勢階層改變命運的想法破碎,就會促使新一輪讀書無用論的抬頭。因此,社會各界應加強通過職業教育而躍升為精英階層的正向引導,邀請專家舉辦講座、報告,圍繞關心的話題進行訪談、座談和討論;學校也可以對畢業生的成功案例進行跟蹤訪談,擴大宣傳,建立成長檔案,引導學生學習和效仿;幫助學生正確地評估自我,發揮自我潛能,培養適應能力,樹立終身學習的理念,鼓勵他們在不斷的嘗試和挑戰中建立自己的事業空間。

(三)學校層面

1.促進高職與企業需求無縫對接。技能性、實用性、職業性是高職教育的本質特征。在如火如荼的國家示范建設中,不僅要重視學校管理層面以及基礎條件層面的建設,更要狠抓專業教學質量。要將這種自上而下的評估作為一種促進,真正實現示范性的社會效應。而這種社會效應的實現,離不開“學校―學生―企業―社會”的利益共贏,從而使學生具有更強有力的就業競爭優勢,有更好的職業前景和職業地位。高職院校的畢業生進入人才市場后,其專業養成是否真能適應勞動力市場的需求,不僅要看就業率如何,更要看就業后的職業表現如何。要使培養的學生真正適應經濟發展的要求和行業企業的需求,首先,職業院校的人才培養應與勞動力市場、區域經濟、產業結構等緊密相連,在設置專業時要根據就業機會、發展前景、經濟情況、區域范圍等做出綜合性的判斷,在實施訂單培養、工學結合、頂崗實習等人才培養模式時要考慮到自己所培養的技能型人才(畢業生)是否與企業特定的工作環境、物質條件等相契合。其次,職業院校應邀請企業高度參與人才培養的全過程,根據企業的反饋來優化學校的教學模式,聘請企業的能工巧匠作為學校的兼職教師,讓企業參與學校教學質量評估并提出相應建議,充分考慮企業的利益,最大限度地發揮校企合作的優勢。同時,也要注意,并不是所有專業都適合進行最大化的校企合作,高職院校應綜合考量,合理引導專業發展。

2.合理設置通用型課程。高職學生畢業后面臨的是一個完全的勞動力市場,在這種勞動力技術水平相當、企業對勞動力的偏好相當的情況下,學校的人才培養模式和教學質量只是間接地接受企業的檢驗,畢業生卻只能直接而又被動地接受市場的挑選,而企業的選擇更多的是基于學生通用能力方面的比較。因此,除了專業的技能教學之外,高職院校還應貫徹“寬口徑、厚基礎、強能力”的辦學宗旨,注重培養學生的通用能力。首先,要設置豐富的通用型課程內容。這主要包括設置通用知識課程,如語文、歷史等課程,拓寬學生的知識面,提高學生的人文素養;設置通用能力課程,如人際交往課程、職業規劃課程,提高學生的口語交際能力,幫助學生做好職業規劃;設置德育和美育課程,引導學生追求民主、正義、平等、公平、溫和的社會意識形態,形成優良的行為教養方式,講究品位格調,陶冶情操,培養意志,提升對美的鑒別力;等等。其次,要合理安排通用型課程教學。這主要包括保證通用型課程的課時,不能覺得有些通用課程可有可無,壓縮課時;保證通用型課程的師資,應選擇那些既懂得專業知識又具備通用課教學資格的教師,讓學生能將通用型課程的內容與專業知識更好地結合在一起;保證通用型課程的教學條件,有些通用技術課程可能需要相關設施,必須予以保障。

3.形成和諧的師生關系。因中考和高考招生的分層分批錄取,不同學生的學習能力和習慣會有所區別,這些學生可能要比其他學生花更多的時間才能鞏固學習知識。同時,相當一部分高職學生來自于弱勢家庭,有時會表現出對社會的憤懣、對自我的茫然或躁動,感覺游離于學校的(或城市的)邊緣。作為職業院校的教育工作者,要盡量拉近與學生的距離,減少并且逐漸消除師生之間的排斥感,幫助學生克服學習過程中的心理障礙,提高他們的學習熱情。

[注釋]

①王甫勤.社會流動與分配公平感研究[DB/OL].http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=1&CurRec=1&recid=&filename=2010194440.nh&dbnam e=CDFD0911&dbcode=CDFD&pr=&urlid=&yx=&v=MTYyODIxTHV4WVM3RG-gxVDNxVHJXTTFGckNVUkw2ZlllWnNGaURuV3IvTVYxMjZIckt4R3RYSXI1R WJQSVI4ZVg=,2010-05-01.

②李駿,羅憶源.轉型中國的高等教育、社會分層與社會公平[J].上海交通大學學報:哲學社會科學版,2005:62.

③鄭杭生.社會學概論新修[M].北京:中國人民大學出版社,2003:243-244.

④董澤芳,王彥斌.社會流動與教育選擇[J].教育研究與實驗,2007(1):13.

⑤潘懋元.中國高等教育大眾化的理論與政策[J].高等教育研究,2001(6):1.

⑥李春玲.如何定義中國中產階級劃分中國中產階級的三個標準[J].學海,2013(3):71.

⑦當代中國社會結構變遷研究課題組.2000―2005年我國職業結構和社會階層結構變遷[J].統計研究,2008(2):39.

⑧李培林.重新崛起的日本[EB/OL].http://book.sina.com.cn/longbook/1102661624_japanrebuildingup/20.shtml,2004-12-13.