農村教師“特崗計劃”研究述評*

方怡妮 牟映雪

(方怡妮,牟映雪:重慶師范大學教育科學學院 通訊作者:牟映雪:教授,博士 重慶 401331 責任編輯:張 敏)

農村教師“特崗計劃”已實行6年多,目前關于該計劃的研究逐漸增多,筆者以“特崗計劃”、“特崗教師”為檢索詞分別在中國知網 (CNKI)《中國期刊全文數據庫》、《萬方碩博論文庫》檢索 (截至2013年1月),發現相關文獻主要有報紙、期刊、著作、學位論文等形式,其中以報紙為主 (417篇,其中部分報紙內容雷同),多集中在政策宣講、評介與教師個人感悟。并有著作1部,即 《中國特崗教師藍皮書》,全面評述了該計劃的政策設計與創新、實施過程與成效、現存挑戰與前景,重在介紹已有“特崗計劃”的實施成效及政策導向。同時,以“全文”為檢索項,以“特崗計劃”、“特崗教師”為檢索詞分別檢索到164篇、191篇文獻,其中有部分文獻相同,經篩選共獲得具有較高參考價值的期刊文獻62篇,碩士學位論文12篇,共74篇文獻,本研究將以此綜述我國農村教師“特崗計劃”的研究現狀,并展望未來研究的趨勢。

一、我國農村教師“特崗計劃”研究現狀

(一)我國農村教師“特崗計劃”研究的基本情況

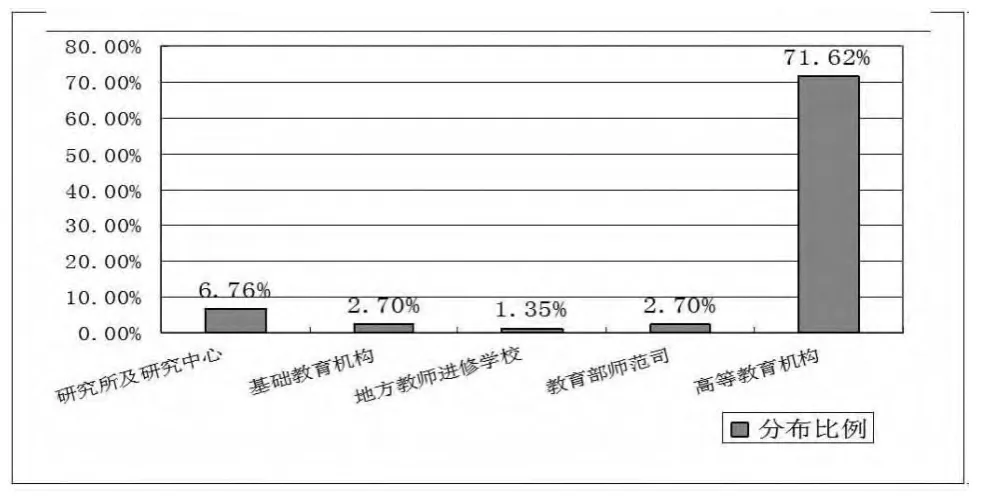

從作者來源看,在62篇期刊文獻中,5篇來自農村教育與農村發展、人力資源等研究所及研究中心,2篇來自基礎教育機構、1篇來自地方教師進修學校、2篇來自教育部師范司,其余52篇來自高等教育機構。同時,12篇學位論文均來自高校。具體分布見圖1:

圖1 作者來源分布比例圖

從研究視角及方法看,在62篇期刊文獻中,研究視角涉及教育學、心理學、文化生態學等方面,其中以教育學居多,共56篇,占90.3%,心理學視角6篇,占1.0%;在12篇碩士學位論文中,只有1篇是基于文化生態學的視角 (以個案研究法為主),其余主要基于教育學視角。研究方法主要以問卷調查與個案研究為主,有33篇,占53.2%;較為系統的理論分析為10篇,占16.1%,其余多為“特崗計劃”實施現狀的經驗描述。

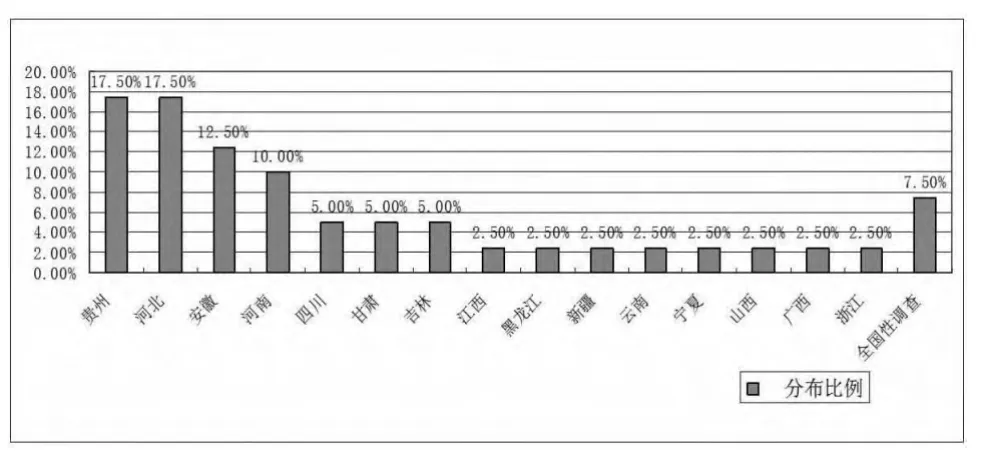

從研究地域看,集中在河南、河北、吉林、黑龍江、江西、安徽、浙江、寧夏、四川、貴州、新疆、云南、甘肅、山西、廣西等15個省份,其中特崗教師相關研究以貴州省、河北省最多,各7篇,安徽5篇,河南4篇,四川、吉林、甘肅均為2篇,其余均為1篇,同時,全國性抽樣調查研究有3篇。具體分布見圖2:

圖2 研究地域分布比例圖

從研究主題看,包括“特崗計劃”政策探討、實施現狀 (主要指現存問題及對策等)、政策啟示研究等方面。在74篇文獻中,政策探討占10篇,實施現狀研究占62篇,政策的啟示研究占2篇。

(二)我國農村教師“特崗計劃”研究的主要成果

1.農村教師“特崗計劃”政策的合理性分析

“特崗計劃”是國家對中西部地區農村義務教育所實行的一項特殊政策,眾多學者從不同角度對農村教師“特崗計劃”的合理性進行了分析。

首先,認定政策問題,是制定合理性教育政策的前提。我國“特崗計劃”政策源于我國農村師資薄弱并制約義務教育均衡發展這一現實問題,因此,在政策問題的認定階段,“特崗計劃”政策具有堅實的實踐基礎;在實施執行階段,特崗計劃解決了教師隊伍中長期存在的農村教師隊伍結構不良而高校畢業生又進不去的兩難困境,故此項政策取得了良好的實施成效。〔1〕

其次,合理性的特崗教師政策應是教師個人價值與社會價值、教育公平與效益的統一。〔2〕“特崗計劃”是國家運用中央財政宏觀調控功能,將階段性教育政策與教師隊伍建設的長效機制結合,促進了農村教師補充機制的創新。就社會價值而言,它不僅有效提高了教師招聘的公開與透明、公平與效率,使教師隊伍呈現出地域融合、文化多元化與學科結構優化等特點,〔3〕而且也改善了農村義務教育的師資結構 (包括學歷、學科及年齡結構),克服了農村教師編制管理的固化問題。這對于提升農村教育質量,促進義務教育的區域均衡發展具有重要意義,也是促進教育公平的新支點。〔4〕從個人價值看,“特崗計劃”在一定程度上緩解了高校畢業生的就業壓力,拓寬了就業渠道,也為有志于教育事業的畢業生提供了實踐平臺。〔5〕

同時,合理性的特崗教師政策應是政策制定者、地方教育部門及教師自我價值統一的產物。基于韋伯關于工具理性與價值理性的分類,“特崗計劃”的有效運行實質上是各方利益相關者博弈的過程。目前實施中出現的異化現象,其實就是行動目標不明確、利益分配不合理所導致的結果。〔6〕因此,從制度完善的設想看,應建立地方財政與非政府組織 (NGO)支持、中央財政給予配套的激勵機制,同時基于農村教育可持續發展的需要,應參照類似公務員的招聘機制,使特崗教師的選擇機制、競爭機制和補充機制相結合。〔7〕這從某種程度上協調了政策制定者、地方教育部門與特崗教師三方的利益。

另外,“特崗計劃”的招聘機制創新與事權劃分創新也體現了此項政策的合理性。其一,特崗教師政策通過國家財政支撐,創造了一個“先進后出”的政策,緩解了農村教師補充中的編制問題,為農村教師隊伍注入了新的活力,這是其成功的基礎;其二,此項政策改變了縣域招聘模式,由省級統一組織考試,這保證了教師隊伍入口的公平與公開,同時采用中央統籌、地方實施的組織原則,因此,地方政策靈活性強,各省份在教師招聘中的具體責權與分工也各具特色。各省招聘細則不同,恰好體現了此項政策的原則性與靈活性。

2.農村教師“特崗計劃”實施的問題及對策研究

特崗教師作為特殊的農村教師群體,其生存與發展質量關系到農村義務教育能否有效發展。然而,在“特崗計劃”的實施過程中,各地區的特崗教師都面臨著共同的生存與發展困境。

首先,特崗教師工資偏低,相關待遇無法保障。近年來,國家數次提高特崗教師工資,并規定其享受與當地正式教師同等待遇,績效工資不足的由地方財政解決。然而,其服務地區均為國家級貧困縣,因而,部分地區特崗教師工資明顯低于國家規定的平均水平。雖然某些地區的教師工資基本達到國家水平,但多數教師認為工資偏低。〔8〕且由于工資性收入發放程序復雜,需經由中央、省市縣多道程序,因此,經常導致工資發放不及時。在福利待遇方面,主要依靠當地及學校收入狀況自行解決,部分地區未落實醫療保險等社會待遇,“三險”由特崗教師自行繳納,這增加了特崗教師的負擔。〔9〕在住房等生活條件方面,多數教師滿意度較低。〔10〕且在職稱評定上,部分特崗教師無法享受與在編教師相同待遇。如只有3年服務期滿后選擇留任當地的教師才可享受優惠政策,如未留任,則3年工齡將不計入正規的職稱評定中。〔11〕顯然,對于特崗教師而言,工資等相關待遇無法得到保障是其面臨的一大問題。

其次,特崗教師職業認同感不高,教師隊伍不穩定。特崗教師職業認同感受性別、待遇、學歷、職業角色認知、教學任務等因素影響,其中男教師的職業認同感低于女教師,本科學歷教師低于專科學歷教師。且特崗教師的角色社會化程度越低,其職業認同感也會較低。〔12〕而低職業認同感是導致教師隊伍不穩定的重要原因。另外,由于職業再選擇、職業倦怠問題,特崗教師不到崗、中途離崗的現象時常頻發,因此,這也造成特崗教師存在不合理的流失,特崗教師隊伍極為不穩定。

第三,特崗教師專業發展受阻。多數特崗教師教學任務繁重,需承擔多學科的教學工作,且其“教非所學”現象嚴重,因而難以專業化。〔13〕休伯曼的教師生命周期理論認為,教師入職后的1-3年為“求生與發現期”,而特崗教師由于服務于教育資源嚴重匱乏的落后農村地區,在其短暫的3年服務期內,其職業培訓機會較少或形式單一,且缺乏針對性與長效性的培訓機制。〔14〕盡管有學者探討了體育特崗教師“問題為中心—合作式探究”的培訓模式,〔15〕但由于學科特殊性,并不一定適合所有學科特崗教師,因此,特崗教師的專業發展面臨極大挑戰。

第四,特崗教師的心理健康亟待關注。特崗教師的心理健康關乎師生的共同發展。有學者對地震災區中學特崗教師的心理健康狀況進行調查,發現其存在不同程度的心理問題,如地震后的創傷、教學壓力和心理壓力等問題。〔16〕且研究表明,低自尊的特崗教師更容易產生人際關系困擾,而這又會影響其孤獨感的變化,而教師的孤獨感、自我和諧及對服務期滿后的隱憂等問題,都會影響其心理健康,因此,其心理問題亟待關注。〔17〕〔18〕〔19〕〔20〕

為解決特崗教師生存與發展所面臨的困境,研究者認為應從四方面采取對策:第一,提高政策宣傳與執行力度,逐步提高教師的工資等相關待遇,并為其服務期滿轉編之后提供資金支持,確保再就業的優惠政策,減緩地方財政的壓力。〔21〕第二,嚴格特崗教師的招聘制度,重視其“入職引導”,結合特崗教師的價值觀與資質等因素,吸引優秀青年人才報考特崗教師,以減少特崗教師的不合理流失。〔22〕第三,加強特崗教師培訓力度,鼓勵特崗教師參與校本課程開發和利用工作,促進特崗教師的專業發展。〔23〕第四,關注教師的心理健康,及時發現問題,并予以干預。〔24〕

3.農村教師“特崗計劃”的啟示分析

農村教師“特崗計劃”作為一項服務農村教育的政策,同20世紀90年代美國TFA計劃有相似之處。美國TFA計劃是“為美國而教”(Teach for America),是指通過招募來自不同文化背景下的不同專業的優秀大學畢業生到貧困市區和農村的公立學校進行為期兩年的支教,旨在縮小貧困地區差距、實現教育公平。〔25〕我國“特崗計劃”可吸收TFA的相關精神,包括明確教師的個體使命,完善教師評估機制等。同時,由于“特崗計劃”政策制定的合理性,它對我國其他教育階段的管理有重要啟示,如農村教師“特崗計劃”對高校思想政治教育工作有借鑒意義。〔26〕

二、我國“特崗計劃”研究的反思與展望

農村教師“特崗計劃”的實施,不僅改善了農村地區的教師隊伍結構,深化了基礎教育改革與發展,同時也對未來研究提出了更高要求。

(一)加強文化與經濟等社會生態因子與特崗教師專業發展的交互機制研究

從研究視角看,目前多數研究傾向于從教育學的角度分析“特崗計劃”的現狀及對策,只有少數學者采用文化生態學的視角分析特崗教師的生存與發展狀況,且主要采用個案研究法,因而,外在效度值得商榷。同時,由于中西部農村地區少數民族眾多,而在當地任教的特崗教師中又多以漢族教師為主,且據資料顯示,特崗教師對于當地民族文化傳播影響巨大。〔27〕因此,在未來研究中,應采用多種研究方法,探討特崗教師自我發展的文化生態影響機制及不同民族地區對“特崗計劃”的文化適應性與生成性問題。同時,從研究地域看,目前研究地域較集中于貴州、河北等省份,對中西部某些省份,如重慶、西藏等省份的研究較少。然而,不同經濟發展水平對“特崗計劃”的實施及成效可能存在差異。因此,未來研究也應擴大研究地域,關注不同經濟狀況的地區對“特崗計劃”的需求與現狀,揭示經濟等社會生態因子與“特崗計劃”實施成效之間的交互關系。

(二)強化學科特崗教師培養機制及“碩師計劃”的追蹤研究

從研究主題看,目前研究中較少涉及學科特崗教師的培養模式,盡管有學者研究了體育學科特崗教師的培訓模式,但因學科特殊性,可能并不適用于其他學科的特崗教師。同時,由于特崗教師的特殊性,如多數教師需要擔任多門學科的教學工作,但相關專業教學技能明顯不足,因此,未來相關研究應加強探討各學科特崗教師的培養模式及“一專多能”特崗教師的培養機制,提高特崗教師生存與發展質量。同時,也應加強關于特崗教師“碩師計劃”的培養與保障機制,對特崗教師“碩師計劃”的受益者(教師個體與委培單位)進行追蹤研究,探索利于特崗教師專業發展的長效模式,并基于此揭示影響特崗教師專業發展的內在機理。另外,也應豐富目前關于“特崗計劃”研究的作者群,鼓勵一線特崗教師參與教育研究,這不僅有利于特崗教師的專業成長,也能更為深入地反映當地教育境況,從而提高“特崗計劃”的實效性。

注釋:

〔1〕鄔躍.教育政策分析——以農村學校教師“特崗計劃”為例 〔J〕.教育理論與實踐,2010(1):28-30.

〔2〕馬春梅,等.特崗教師政策合理性審思 〔J〕.教育與教學研究, 2011 (8): 1-4.

〔3〕王學男,等.“特崗計劃”:建立農村教師補充機制新路徑——訪北京師范大學教育基本理論研究院鄭新蓉教授〔J〕.世界教育信息,2012 (3):32-36.

〔4〕高潤青.“特崗計劃”:促進教育公平的新支點 〔J〕.教育研究與實驗,2011(6):12-16.

〔5〕魏建徽.農村義務教育教師特崗計劃的回顧與展望 〔J〕.現代教育論叢,2010(9):32-35.

〔6〕王敏.利益的博弈:理性視角下的“特崗計劃”〔J〕.現代教育管理,2011(1):83-85.

〔7〕袁桂林,等.解讀“特崗計劃”〔J〕.中國大學生就業,2009 (9): 5-8.

〔8〕廖朝華.西部農村地區特崗教師職業狀況調查報告——以云南省魯甸縣為例 〔J〕.基礎教育,2010(8):15-19,32.

〔9〕張濟洲.農村“特崗教師”政策實施:問題與對策〔J〕.教育理論與實踐,2012(7):26-28.

〔10〕徐繼存,等.農村特崗教師發展現狀的調查研究〔J〕.當代教育與文化,2012(1):58-64.

〔11〕李曉玲.甘肅省農村義務教育階段學校特設崗位教師工作及生活現狀研究——以康樂縣為例〔D〕.西北師范大學,2009.

〔12〕武慧芳,等.河北省特崗教師職業認同的調查研究 〔J〕.廊坊師范學院學報:社會科學版,2011(4):98-100.

〔13〕陸岸岸.農村特崗教師的困境探析 〔J〕.廣西教育學院學報, 2011 (3): 31-32, 50.

〔14〕阿呷熱哈莫,等.特崗教師培訓現狀與需求分析〔J〕.世界教育信息,2012(4):33-35.

〔15〕周信德.體育特崗教師培訓模式的構建與實施 〔J〕.寧波教育學院學報,2010(3):34-36.

〔16〕〔24〕凌晨,等.地震災區中學特崗教師心理健康狀況調查 〔J〕.中國健康心理學雜志,2010(1):36-38.

〔17〕王安全,馬友慧.農村特崗教師挫折感的形成與消除〔J〕.寧波大學學報:教育科學版,2012(1):73-76.

〔18〕謝國秀,等.農村特崗教師人際關系與孤獨感之相關研究 〔J〕.貴州師范大學學報:自然科學版,2012(1):21-25.

〔19〕謝國秀,傅麗萍,張光清.農村特崗教師人際關系與自尊之相關研究 〔J〕.社會心理科學,2010(9-10):70-76.

〔20〕楊震,等.新聘特崗教師自我和諧狀況調查研究——以安徽阜陽2009年新聘特崗教師為例 〔J〕.當代教師教育,2010(3): 85-87, 93.

〔21〕魏曼華,等.貴州省威寧縣“特崗計劃”實施的經驗、成效與問題 〔J〕.世界教育信息,2012(4):24-26.

〔22〕吳軍霞,等.體育特崗教師工作現狀及可持續發展研究〔J〕 .教學與管理, 2012 (21): 62-63.

〔23〕馮幼軍.廣西農村體育特崗教師對校本課程資源開發與利用的研究 〔D〕.廣西師范大學,2012.

〔25〕彭佑蘭,等.美國TFA計劃及對我國特崗計劃的啟示〔J〕 .教育發展研究, 2010 (10): 69-73.

〔26〕楊帆,等.特崗教師計劃對高校思想政治教育工作的啟示 〔J〕.河北廣播電視大學學報,2011(2):99-101.

〔27〕高靚,等.他們是苗寨最受歡迎的人 〔N〕.中國教育報,2012-01-14.