妊娠合并糖尿病疾病發(fā)生的相關(guān)危險因素的Logistic分析

浮艷紅

為進一步了解妊娠期糖尿病(GDM)的發(fā)病原因及危險因素, 作者選取46例GDM患者與44例正常孕婦, 對其臨床資料展開對比, 采取Logistic回歸分析方法探討GDM危險因素, 現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院于2011年8月~2013年8月收治妊娠合并糖尿病患者46例作觀察組, 選取同期體檢正常孕婦44例作對照組, 將有孕前肥胖癥、精神疾病、嚴重肝腎疾病及高血壓家族史等患者排除。

1.2 方法 在孕周為24~28周時對孕婦空腹血糖進行測量,同時展開75 g葡萄糖負荷試驗(OGTT)(即使孕婦空腹血糖為正常范圍, 仍要盡早展開75 g OGTT)。對兩組孕婦年齡、孕前及分娩前體重指數(shù)(BMI)、身高、血壓進行測定, 詳細詢問有無既往不良孕產(chǎn)史。將收集的資料詳細記錄并展開分析。

1.3 判斷標準 GDM判斷標準為:若孕婦空腹血糖為5.1 mmol/L及以上時, 可直接確診為GDM;當孕婦空腹血糖為4.4~5.1 mmol/L時展開75 g OGTT, 當試驗結(jié)果有異常時確診為 GDM。

1.4 統(tǒng)計學方法 利用統(tǒng)計學軟件SPSS17.0展開統(tǒng)計學分析, 計量資料以均數(shù)±標準差(±s)形式表示, 采用t檢驗。對計數(shù)資料展開χ2檢驗, 危險因素分析采取Logistic回歸分析法, 當P<0.05時表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組孕婦基本臨床資料對比 兩組孕婦身高間差異無統(tǒng)計學意義, 觀察組年齡、血壓及空腹血糖均顯著高于對照組, 孕前BMI、產(chǎn)前BMI顯著大于對照組(P<0.05)。具體見表1。對照組既往不良孕產(chǎn)史4例(9.09%), 觀察組既往不良孕產(chǎn)史14例(30.43%), 觀察組既往不良孕產(chǎn)史比例顯著高于對照組(P<0.05)。

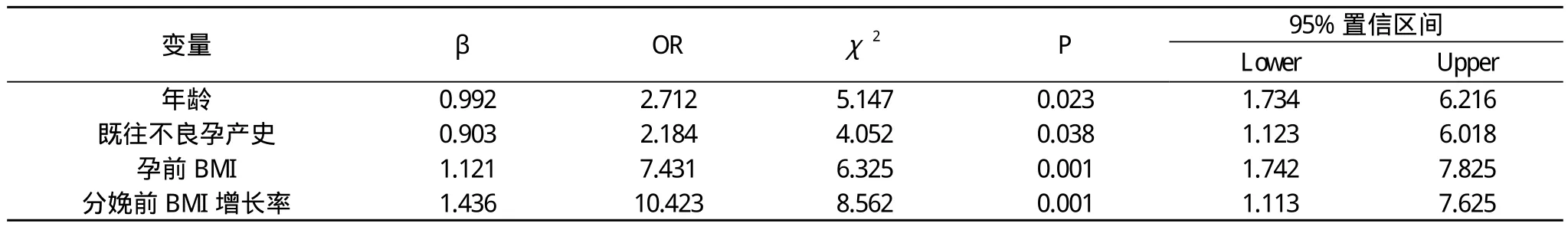

2.2 GDM疾病危險因素Logistic分析 取年齡、既往不良孕產(chǎn)史、孕前BMI、分娩前BMI增長率、血壓及空腹血糖為自變量, GDM疾病為因變量, 展開多因素Logistic回歸分析,結(jié)果顯示, 年齡、既往不良孕產(chǎn)史、孕前BMI、分娩前BMI增長率是GDM發(fā)生的獨立危險因素。具體情況見表2。

3 討論

表1 兩組孕婦基本臨床資料對比(±s)

表1 兩組孕婦基本臨床資料對比(±s)

注:兩組比較, aP<0.05, bP>0.05

組別 例數(shù) 年齡(歲) 身高(m)孕前BMI 產(chǎn)前BMI 舒張壓(mmHg)收縮壓(mmHg)空腹血糖(mmol/L)對照組 44 29.4±1.3 1.6±0.4 19.6±2.1 25.4±2.7 77.3±3.8 115.3±10.7 4.5±0.4觀察組 46 34.3±1.4a 1.6±0.2b 24.3±2.2a 31.2±3.2a 98.2±4.5a 146.8±10.2a 7.3±1.2a

表2 GDM疾病危險因素Logistic分析

GDM屬于妊娠期常見內(nèi)科合并癥, 是指在妊娠期首次發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的程度不同的糖耐量異常癥狀, 且一般在孕期檢查時即可檢測出來。據(jù)統(tǒng)計GDM發(fā)病率約為1%~5%[1], 尤其是在高危風險孕婦中發(fā)生GDM的幾率更大[2]。已有臨床實踐證實,GDM可導致母嬰圍產(chǎn)期諸多疾病發(fā)生率大幅增加[3], 同時有50%左右的患者可能進展為糖尿病。因此, 研究GDM的危險因素, 在此基礎(chǔ)上給予有效防治具有重要意義。

本次研究揭示, 相較于正常孕婦, GDM患者年齡、血壓及空腹血糖均相對較高, 孕前BMI、產(chǎn)前BMI更大, 既往不良孕產(chǎn)史比例也更高。通過Logistic回歸分析法展開危險因素分析, 可知年齡、既往不良孕產(chǎn)史、孕前BMI、分娩前BMI增長率是GDM發(fā)生的獨立危險因素, 這與既往研究結(jié)果一致。隨著孕婦年齡不斷升高, 尤其高齡產(chǎn)婦自身發(fā)生并發(fā)癥的幾率更大, 同時妊娠對糖尿病的形成有一定促進作用,故而年齡是GDM危險因素之一。Catalano相關(guān)研究揭示, 相較于體質(zhì)正常孕婦而言, 肥胖或超重孕婦出現(xiàn)GDM的幾率更高, 孕前BMI、分娩前BMI增長率更大均可導致孕婦發(fā)生GDM的可能性大幅增加。同時有研究揭示, 有既往不良孕產(chǎn)史孕婦發(fā)生GDM的可能性相較于正常孕婦而言會有顯著提高, 如MacNeill等人的相關(guān)研究揭示, GDM之后首次妊娠患者再次出現(xiàn)GDM的幾率約為35.6%, 同時, 再次妊娠前孕婦體重可作為對GDM再發(fā)風險預(yù)測的重要指標。

綜上所述, 在臨床中應(yīng)高度重視高齡、有既往不良孕產(chǎn)史、孕前BMI與分娩前BMI增長率高等妊娠合并糖尿病獨立危險因素, 當發(fā)現(xiàn)有這些因素存在時盡早診斷并積極展開早期治療, 為母嬰圍產(chǎn)期安全提供有力保障。

[1]林楠.妊娠期糖尿病患者微炎性因子與妊娠結(jié)局的相關(guān)性.中國醫(yī)師進修雜志, 2013, 36(21):162-163.

[2]劉衛(wèi)華.妊娠合并糖尿病危險因素的分析及對策研究.武漢:華中科技大學, 2009.

[3]胡翠芬.妊娠合并糖尿病對妊娠結(jié)局的影響分析.黑龍江醫(yī)學,2013, 37(7):124-125.