多囊卵巢綜合征中醫證型與糖代謝及IGF-I、IGFBP-1相關性的研究

鄭潔莉 徐 莉

(廣東省第二中醫院治未病中心,廣州,510095)

多囊卵巢綜合征(Polycystic Ovary Syndrome,PCOS)是一種生育期婦女常見病,以卵泡發育障礙、胰島素抵抗和雄激素過高為特征,其病因復雜。發病率在生育期婦女高達5%~21%,占無排卵者的60% ~70%[1]。PCOS不僅影響排卵和生育,而且與糖耐量異常、非胰島素依賴性糖尿病、肥胖、高血壓病和心腦血管疾病等內科疾病密切相關。50% ~70%的PCOS患者會發生胰島素抵抗(Insulin Resistance,IR),且超過40%的患者遠期伴有糖耐量異常或2型糖尿病。胰島素生長因子-I(IGF-I)和胰島素生長因子結合球蛋白-1(IGFBP-1)參與卵巢功能的調節,導致PCOS的病理生理改變。PCOS患者中醫證型是否與胰島素抵抗及IGF-I)、(IGFBP-1)相關,為今后運用中醫藥對多囊卵巢綜合征進行科學辨證治療提供重要的理論根據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 2010年10月至2013年12月在廣東省第二中醫院月經病專科診治的PCOS患者共120例,年齡14~36歲,平均(25.35±3.20)歲。

1.2 診斷標準 參照歐洲人類生殖協會(ESHRE)和美國生殖醫學協會(ASRM)2003年在鹿特丹聯合發起了PCOS研討會制定的標準[2]。1)臨床癥狀:月經稀發或閉經,基礎體溫測定2周期無排卵;2)高雄激素的臨床特征:多毛、痤瘡等,和(或)生化指標LH/FSH≥2,睪酮T升高或正常;3)B超監測多囊性改變,一個切面直徑小于9 mm的小卵泡多于12個。以上3個診斷標準符合任意2項可診斷PCOS。

1.3 中醫辨證標準 參考《中華人民共和國國家標準·中醫臨床診療術語證候部分》[3]《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]《中醫婦科學》[5]有關內容制定中醫辨證標準,制成臨床辨證表對符合PCOS診斷標準的患者進行詳細的病史采集。采集病史過程中避免誘導性詢問,將采集的資料中的臨床癥狀部分按照中醫證候分類標準進行分類,并由兩位副主任或主任中醫師分別對該病例進行辨證,最后確定其中醫證型。

1.4 納入標準 符合診斷標準,年齡在15~39歲之間的育齡期婦女。

1.5 排除標準 先天性腎上腺皮質增殖癥,柯興綜合征,卵巢或腎上腺腫瘤,合并垂體和甲狀腺等內分泌疾病,心、腦血管,肝、腎和造血系統嚴重原發性疾病,精神病患者。所有研究對象檢查前3個月均未服用激素及其他有關PCOS治療的藥物。

1.6 BMI測定 初診時由同一觀察者記錄病史,根據WHO規定方法進行人體測量學參數檢查:身高要求赤足并精確到0.5 cm;體質量要求采用電子秤;據此計算體質量指數(BMI)。參照WHO 2000年國際肥胖特別工作組提出的亞太地區標準,BMI≥25 kg/m2為肥胖,1.7 胰島素抵抗 胰島素抵抗的評價采用穩態模式評估法,HOMA-I R是評IR較常用的指標HOMAIR=(空腹血糖FPG×空腹胰島素FINS)/22.5,FPG單位為mmol/L,FINS單位為mIu/L。在抽血前3天正常飲食,抽血前1天晚8時后禁食,采用全自動生化分析儀測定葡萄糖和胰島素水平。

1.8 采用免疫放射分析技術的雙抗體夾心法檢測IGF-I、IGFBP-1。

1.9 統計學方法 所有數據應用SPSS 13.0軟件進行統計。由于Homa-IR不是正態分布,將其進行對數轉換后再進行統計分析。計量資料以(±s)表示,計數資料以例數(百分數)描述,組間比較采用獨立樣本的t檢驗,分類變量組間率的比較采用χ2檢驗。

2 結果

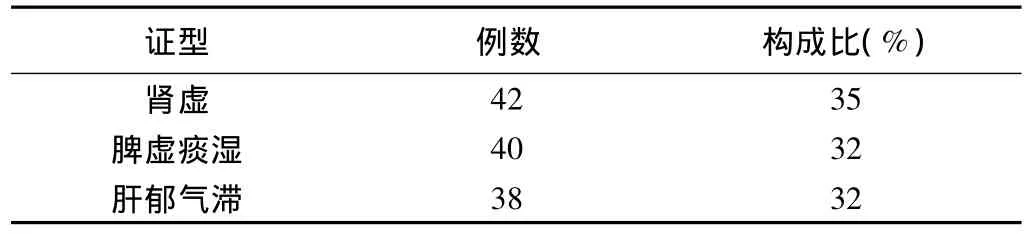

2.1 120例PCOS患者中醫證候、證型分布 120例PCOS患者中醫證候表現有月經稀發、閉經、崩漏、不孕、肥胖、月經量少、多毛皮糙等。臨床證候中月經稀發發生率最高,共72例,達60%,月經量少、崩漏、閉經等月經失調的發生率亦較高,而多毛、痤瘡等高雄激素血癥及肥胖的發生率不高。根據中醫證候分類標準,本研究觀察的120例病例可以辨證分為3個證型,分別為腎虛、脾虛痰濕、肝郁氣滯,各證型的構成比分別為35%,33%,32%,見表1。

表1 120例PCOS患者中醫證型分布表

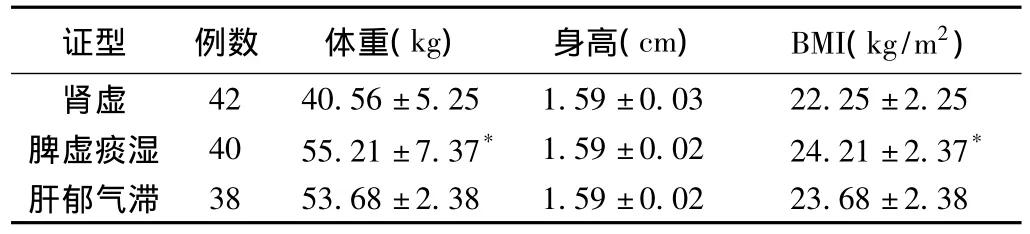

2.2 120例PCOS患者中醫證型與人體測量學指標的關系 PCOS患者脾虛痰濕組BMI較腎虛、肝郁氣滯組高,P均<0.05,差異有統計學意義,見表2。

表2 120例PCOS患者中醫證型與人體測量學指標的關系(±s)

表2 120例PCOS患者中醫證型與人體測量學指標的關系(±s)

注:*脾虛痰濕組與腎虛、肝郁氣滯組比較P<0.05。

證型 例數 體重(kg) 身高(cm) BMI(kg/m2)42 40.56±5.25 1.59±0.03 22.25±2.25脾虛痰濕 40 55.21±7.37* 1.59±0.02 24.21±2.37*肝郁氣滯腎虛38 53.68±2.38 1.59±0.02 23.68±2.38

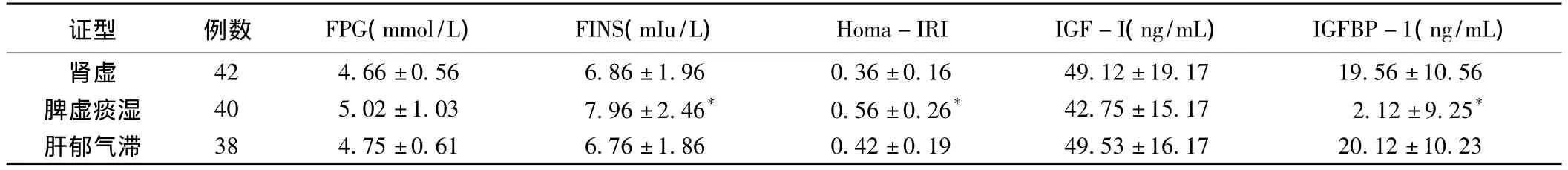

2.3 120例PCOS患者中醫證型與糖代謝指標的關系 PCOS患者各證型組間 FPG、IGF-I比較P>0.05,差異無統計學意義;脾虛痰濕組FINS、Homa-IR,較腎虛、肝郁氣滯組高,P均<0.05,差異具有統計學意義。脾虛痰濕組IGFBP-1較腎虛、肝郁氣滯組下降,P均<0.05,差異具有統計學意義見表3。

表3 120例PCOS患者中醫證型與相關因子的關系(±s)

表3 120例PCOS患者中醫證型與相關因子的關系(±s)

注:*脾虛痰濕組與腎虛、肝郁氣滯組比較P<0.05。

證型 例數 FPG(mmol/L) FINS(mIu/L) Homa-IRI IGF-I(ng/mL) IGFBP-1(ng/mL)19.56±10.56脾虛痰濕 40 5.02±1.03 7.96±2.46* 0.56±0.26* 42.75±15.17 2.12±9.25*肝郁氣滯 38 4.75±0.61 6.76±1.86 0.42±0.19 49.53±16.17腎虛 42 4.66±0.56 6.86±1.96 0.36±0.16 49.12±19.17 20.12±10.23

3 討論

PCOS是一種遺傳異質性、發病多因性、臨床表現多樣性的內分泌紊亂及代謝異常疾病,其發病率為5% ~21%。IR是PCOS的關鍵發病機制,PCOS合并中心性肥胖的患者占35% ~60%,肥胖加重了IR,也增加了PCOS的治療難度。林金芳[5]等研究亦證實,無論肥胖型或非肥胖型PCOS(即便BMI<25且腰臀比<0.85)均存在IR。但肥胖型PCOS患者IR發生率(82.76%),明顯高于非肥胖型(20.83%)。胰島素抵抗是PCOS的一種固有特性,肥胖加重了胰島素抵抗[6]。研究發現PCOS大鼠模型的血清腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、睪酮(T)、空腹血糖(FPG)、空腹胰島素(FIns)水平及胰島素抵抗指數(Homa-IR)均高于對照組,胰島素敏感指數(ISI)低于對照組。慢性炎性反應可能誘導IR參與PCOS的發生與發展[7]。胰島素生長因子-I(IGF-I)和胰島素生長因子結合球蛋白-1(IGFBP-1)是重要的炎性因子,參與卵巢功能的調節,導致PCOS的病理生理改變。胰島素及結構相似的胰島素樣生長因子(IGFs),與胰島素樣生長因子結合球蛋白(IGFBPs)、IGFBP蛋白酶共同構成卵巢功能調節系統。胰島素、IGF-I、和IGF-II通過與受體結合發揮生物學效應,IGFBP通過與胰島素、IGFI、和 IGF- II結合調節其血中的游離濃度[8-10]。Insler V[11]等發現肥胖患者基礎胰島素濃度顯著高于非肥胖患者,IGFBP-1,SHBG則降低,IGF-I無差異。而非肥胖患者LH和GH則顯著高于肥胖患者。肥胖的PCOS患者IGFBP-1水平較非肥胖患者顯著低,如果IGFBP-1只與肥胖有關,可推測PCOS研究組較非肥胖正常對照組IGFBP-1是降低的,但研究組較對照組IGFBP-1增高,而IGFBP-1在有否胰島素抵抗和高雄激素血癥的患者中并無差異,在LH增高組和LH正常組間也無差異。分析IGFBP-1除與肥胖相關,可能還與除卻胰島素,雄激素,LH等以外的諸如GH等其他因素有關。而這些因素導致了IGFBP-1的顯著增高。

中醫學認為“腎主生殖”“經水出諸腎”、腎藏精,腎精化為腎氣,腎氣分為腎陰腎陽,腎陰腎陽為臟腑陰陽之本,生命之根,主人體生長,發育與生殖。腎虛則生精化氣生血功能不足,天癸的產生與分泌失調,沖任失養或不暢,可引起月經失調和不孕。肝藏血,主疏泄,腎藏精,肝腎同源,精血互生,同為月經和胎孕提供物質基礎。若肝氣郁結,疏泄失常,血為氣滯,沖任失調,亦可導致月經失調、不孕。脾為后天之本,主運化,素體脾虛或飲食不節損傷脾陽,脾陽不振,則運化失職,水液失于輸布,停留體內,日久凝聚成痰,痰濕壅滯沖任、胞宮,出現月經后期、閉經、不孕,痰涎壅盛,膏脂充溢,則見形體肥胖,痰濕氣血互結而為癥積,故卵巢呈多囊性增大。本病的基本病機與肝、腎、脾三臟功能失調及痰濕、血瘀、肝郁等因素密切相關。現代醫家本病病機主要是本虛標實,以肝、脾、腎三臟功能失調為本,血瘀、痰濕為標。

多數研究結果表明,PCOS代謝異常與中醫證型有一定相關性。熊紅萍等[12]研究結果顯示PCOS各證型組FINS均高于對照組。其中腎虛組、痰濕組與對照組比較有無統計學意義(P均<0.01)。腎虛組、痰濕組HOMA—IR顯著高于對照組(P均<0.05)。各證型組間胰島素抵抗水平比較無統計學意義(P均>0.05),并認為PCOS證型與胰島素抵抗狀態有相關性,腎虛為PCOS的基本證候和原發病機,痰濕則是PCOS的基本病理環節。中醫學認為“腎主生殖…‘經水出諸腎”,故多數醫家認為腎虛是PCOS發病的根本。同時腎主水,臟腑功能失調,腎不能化氣行水,反聚為濕,阻遏氣機,氣滯血瘀,凝血瘀滯胞脈,產生月經失調,經水稀發或閉經等癥。腎虛既可生痰又可生瘀,最后形成腎虛為本,痰濕血瘀互結為標,因虛致瘀,虛實夾雜的病理形態[13]。李淑玲等研究[14]認為多囊卵巢綜合征證型與性激素變化及胰島素抵抗狀態有相關性,腎陽虛是PCOS的基本證候和原發病機。

本研究結果提示脾虛痰濕證BMI較腎虛、肝郁氣滯組高,揭示了脾虛痰濕證患者在體型上以肥胖的特征。而脾虛痰濕組FINS、Homa-IR、較腎虛、肝郁氣滯組高,P均<0.05,差異具有統計學意義,初步認為PCOS脾虛痰濕證與胰島素抵抗有關。Insler V[11]等發現肥胖患者基礎胰島素濃度顯著高于非肥胖患者,IGFBP-1,SHBG則降低,IGF-I無差異。高胰島素對胰島素樣生長因子結合球蛋白-1(IGFBP-1)和胰島素樣生長因子-1(IGF-1)的影響IGF-1能直接刺激卵泡膜細胞合成雄激素,也能協同LH的促雄激素合成作用。研究證明胰島素能通過IGF-1受體促進卵巢雄激素的生物合成,而高胰島素能抑制肝臟合成IGFBP-1,提高IGF-1的生物活性。可見由于多因素的作用和相互聯系,IGFBP-1和IGF-I的表現在PCOS患者并不一致[15]。但 IGFBP-I與 PCOS的肥胖及SHBG具有顯著的相關性。IGFBP-1降低是否為脾虛痰濕患者的特征還需大樣本多中心研究。

[1]Solomon CG.The epideminology of polycystic ovary syndrome.Prevalence and associated disease risk[J].Endocrinol Metab Clin North Am,1999,28:247-263.

[2]The Rotterdam ESHRE/ASRM- Sponsored PCOS Consensus Work-shop Group.Revised 2003 consensus on diagnostic criteria andl ong Term health risks related to polycystic ovarysyndrome(PCOS)[J].Human Reproduction,2004,19(1):41-47.

[3]國家中醫藥管理局頒布.中華人民共和國國家標準——中醫臨床診療術語證候部分/GB/T16751.2.-1997[S].北京:中國標準出版社,1997:317-317.

[4]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則[S].北京:中國醫藥科技出版社,2002:385-389.

[5]李昕,林金芳.肥胖型多囊卵巢綜合征患者臨床及內分泌代謝特征的研究[J].中華醫學雜志,2005,85(46):3266-3271.

[6]楊潔,徐莉,陳敦金,等.多囊卵巢綜合征患者臨床特征的研究[J].國際醫藥衛生導報,2007,13(10):4-7.

[7]夏燕,王惠仔,鄭健淮.慢性炎癥因子在多囊卵巢綜合征的作用機制[J].中國實驗動物學報,2010,18(5):414-416.

[8]Adashi EY,Resnick CE,D’Ercole AJ.Svoboda ME & Van Wyk JJ Insulin-like growth factors as intraovarian regulators of granulose cell growth and function[J].Endocr Rev,2005,6:400- 420.

[9]Giordano g,Barreca A,Minuto F.Growth factors in the ovary[J].J Endocrinol Invest,2002,15:689-707.

[10]Erickson GF,Magoffin DA,Cragun JR,et al.The effects of insulin and insulin-like growth factors-I and- II on estradiol production by granulosa cells of polycystic ovaries[J].J Clin Endocrinol Metab,2000,70:894-902.

[11]Insler V,Shoham Z,Barash A,et al.Polycystic ovaries in non- obese and obese patients:possible pathophysiological mechanism based on new interpretation of facts and findings[J].Hum Reprod,2003,8(3):379-384.

[12]熊紅萍,李燦東.多囊卵巢綜合征痰證病理與胰島素抵抗、性激素關系的研究[J].現代中西醫結合雜志,2009,18(1):13.

[13]付靈梅,馬紅霞.尤昭玲教授論治多囊卵巢綜合征的經驗[J].中醫藥信息,2003,20(1):39-40.

[14]李淑玲,常淑琴,王玖玲,等.多囊卵巢綜合征中醫證型與血清激素水平、胰島素抵抗的相關性研究[J].上海中醫藥雜志,2007,41(7):51.

[15]王增杰,周敏.多囊卵巢綜合征的病因研究進展[J].中國計劃生育學雜志,2009,23(7):440-442.