浙江省縣域經濟發展差異時空演變分析

趙 磊,方 成,黃武龍

(1.浙江工業大學 a.經貿管理學院;b.城鎮化與城鄉休閑研究中心,浙江 杭州 310023;2.浙江財經大學 數學與統計學院,浙江 杭州 310018;3.華東師范大學 資源與環境科學學院,上海 200241)

一、引 言

肇始于20世紀40年代末的區域科學興起,區域經濟差異一直是經濟地理學與區域經濟學關注的核心內容。由于地區之間存在資源稟賦、制度環境、產業布局、企業異質等初始條件的不同,區域經濟差異始終伴隨經濟增長整個過程。最初的區域科學流派主要是為區域經濟差異提供理論基礎,但隨著現實世界中區域經濟差異形成的復雜性與演變的動態性,為客觀揭示區域經濟差異時空演變規律,實證主義地理學與空間經濟學逐漸受到青睞。

自改革開放以來,隨著漸進化市場改革逐步推進,在我國國民經濟實現快速增長的同時,經濟發展區際差異成為無法回避的現實問題。目前來講,東部、中部與西部三大地區間經濟發展差異已成常態,對中國區域經濟差異測度的泰爾指數也顯示三大地區內部省際經濟發展同樣存在非均衡差異現象,盡管東部地區內部省際經濟發展差異程度逐漸縮小,但仍顯著高于中西部地區[1]。根據經濟哲學理論,整體的經濟構建形態可能源自局部的微觀結構變化。因此,由上述結論引申,基于縣域尺度的經濟差異解析成為區域經濟發展差異研究的新轉向。考慮到已有研究對于區域經濟發展差異的認知主要側重于單純地測度層面,此種研究路徑對區域經濟差異的理解僅是提供了一種差異變化的判斷視角,而無法動態地觀測差異演變的空間格局。基于此,本文將上述兩點文獻梳理發現納入同一研究框架,以浙江省縣域單元為研究對象,分別運用非參數核密度估計(Kernel nuclear density)和探索性空間數據分析(Exploratory Spatial Data Analysis,ESDA)方法分析浙江省縣域經濟發展差異及其空間演變格局。以縣域為研究單元探討特定區域發展差異,能夠更為細致地展現區域經濟差異時空演變形態[2-5],更切合實際地為區域戰略發展規劃提供依據。

縣域經濟是國民經濟中屬于基礎層次的行政區域經濟,是縣域范圍內由綜合經濟成分統一構成的一種區域性經濟。2011年在全國縣域經濟科學發展交流會上發布了第九屆全國百強縣名單,浙江省共有27個縣市進入榜單,縣域經濟成為推動浙江經濟持續快速發展的重要驅動源泉。其主要原因在于:20世紀80年代,在計劃經濟體制向市場經濟體制轉軌初期,浙江省大膽放權,堅持“省管縣”財政體制,并通過連續四輪“強縣擴權”,使“省管縣”體制由財政體制逐步拓展到經濟社會管理體制,推動了全民創業,使得縣域經濟強勢發展。但近年來,由于在資源稟賦、產業結構、區位條件、文化觀念以及創新意識等方面的差異性,縣域經濟發展差異的非均衡性已成為制約浙江省整體經濟發展提升的主要原因。

二、研究數據與樣本來源

(一)研究數據

區域經濟發展差異是指一定時期內各區域之間人均意義上的經濟發展水平非均等化的現象[6]。區域經濟發展水平一般使用國內生產總值或人均國內生產總值衡量,由于國內生產總值的人均含義更能代表一個地區的經濟發展能力與潛力[7],所以本研究采用人均國內生產總值作為衡量區域經濟發展水平的度量指標。

(二)樣本來源

截至2011年,浙江省共有69個縣(市、區),包括22個縣級市、35個縣、11個市轄區和1個自治縣。浙江省縣域區劃調整主要集中在1992-2002年時間段內,隨著浙江省經濟與社會的發展和城鎮化的推進,城市發展開始從外延數量擴張向內涵精明增長轉變,培育經濟中心、培育特大都市成為此時期新的城市發展戰略[8]。1992年,溫州撤銷甌海縣,設立甌海區;1994年,椒江市和黃巖市成為新設臺州市轄區;2000年,金華撤銷金華縣,并入金華市轄區;2001年,杭州市撤銷蕭山市和余杭市,設立蕭山區和余杭區,與此同時,衢州撤銷衢縣,并入市轄區;2002年,寧波撤銷鄞縣,設立鄞州區。考慮到數據的連續性與一致性,本研究根據最新調整后的縣域單元數量,對當期期未進行調整的縣域單元數據進行歸并處理。樣本數據來自1992-2012年《浙江統計年鑒》。

三、研究方法

(一)核密度估計

核密度估計屬于非參數方法,可以刻畫隨機變量的整體分布形狀。設X為一個隨機變量,其密度函數f(x)未知,x1,x2,···,xn為X的樣本觀測值,則其密度函數的固定帶寬核密度估計為:

其中,N表示樣本量;為核函數;h是帶寬(或稱平滑參數),帶寬h控制密度估計的連續平滑程度,帶寬越大,估計越平滑,估計偏差越大。本研究所采用的核函數為標準高斯核函數,即并采用Silverman所提出的基于樣本數據的自動帶寬,即其中,s是標準離差,IQR為四分位距。

(二)全局空間自相關檢驗

空間經濟學認為,一個地區空間單元上的某種經濟地理現象或某一屬性值與鄰近地區空間單元上同一現象或屬性值是相關的。幾乎所有的空間數據都具有空間依賴性或空間自相關性特征[9]。因此,諸多學者開始使用ESDA方法,通過對空間自相關的分析來揭示空間依賴性和異質性[10-12]。全局空間自相關分析采用Moran’sI指數來反映整個研究區域某一變量空間關聯或差異程度,可以有效揭示出該變量在研究區域內的時變空間演變規律,而非無序隨機分布。

其中:Xi為縣域單元i的人均國內生產總值;Wij為二進制鄰接空間權重矩陣,兩個縣域單元相鄰時取值為1,否則為0;指數可視為各地區觀測值的乘積和,其取值范圍為-1≤Moran’sI≤1,大于0表示各地區間為空間正相關,數值較大,正相關的程度越強;小于0表示空間負相關;等于0表示各地區之間無關聯。

根據Moran’sI指數計算結果,可采用正態分布假設進行檢驗n個區域是否存在空間自相關關系,其標準化形式為:

根據空間數據的分布可以計算正態分布Moran’sI指數的期望值及方差為:

(三)局域空間自相關檢驗

Anselin指出,地區間空間關聯的局域分布模式可能會出現全局指標無法反映的“非典型”情況,甚至還會出現局域空間關聯關系與全局相反的情況[13]。一般采用局域空間自相關分析來揭示局部區域的空間集聚特征,所以有必要使用空間關聯局域指標(Local Indicators of Spatial Association,LISA)來分析局域空間關聯特征[14]。局域Moran’sI指數是測度區域局部空間自相關的代表性指標:

其中:Zi和Zj是單元屬性值的標準化形式。若局域Moran’sI指數顯著為正,表示縣域單元i與其鄰接縣域單元經濟發展水平空間差異小;若局域Moran’sI指數顯著為負,表示縣域單元i與其鄰接縣域單元經濟發展水平空間差異大;若局域Moran’sI指數顯著為0,表示縣域單元i其鄰接縣域單元經濟發展水平不相關,在空間關聯方式上呈現隨機分布。通常可用該指標與局域Moran’s I指數散點圖相搭配來對局域空間相關的格局與特征進行刻畫[5]。

四、縣域經濟發展差異時變分析

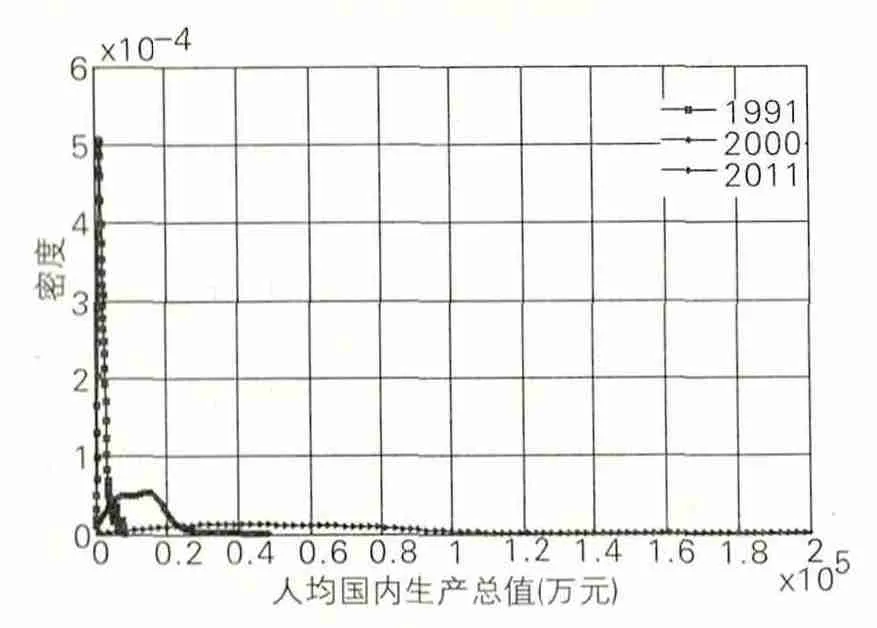

運用基于固定帶寬的非參數核密度估計方法對1991-2011年年際浙江省縣域人均國內生產總值分布密度函數進行估計,以考察縣域單元研究變量年際空間分布格局與演化趨勢,結果如圖1所示。由圖1可知,1991-2011年浙江省縣域經濟發展演化歷程存在四個顯著特征:第一,整體上看,浙江省縣域人均國內生產總值分布概率密度曲線整體向右移動,說明浙江省縣域經濟發展不斷提高;第二,概率密度曲線基本呈現“左單峰,右拖尾”分布形狀;第三,伴隨時間推移,概率密度分布曲線峰頂高度明顯下降,逐漸趨于“平緩”,這說明浙江省縣域單元之間經濟發展差異水平較大;第四,圖2更為清晰地展現出期末與期初相比,概率密度分布曲線“波峰”落差巨大,1991年概率密度分布曲線右側出現“次峰”,而2011年概率密度分布曲線則基本無峰頂,由此不僅說明期末縣域人均國內生產總值增長的概率明顯小于期初,而且浙江省內部縣域經濟發展水平差異逐漸加劇,極化效應顯著。

圖1 1991-2 0 11年縣域人均國內生產總值非參數核密度估計

圖2 1991年、2 0 0 0年和2 0 11年縣域人均國內生產總值非參數核密度估計

五、縣域經濟發展空間相關性分析

(一)全局空間自相關分析

新古典經濟學由于忽視了空間因素對經濟活動的影響,因此導致多數研究在經濟分析過程中并未考慮不同地域間的空間相關性。與此不同,新經濟地理開始試圖將主流經濟學長期忽視的空間因素納入到一般均衡分析框架,進而研究經濟活動的空間分布規律。新經濟地理學的研究視角顯然更能契合經濟現象在地域空間上存在鄰近溢出與關聯依賴的客觀事實。此處,運用ESDA方法測算出檢驗浙江省縣域經濟全局自相關性的Moran’sI指數統計量。表1顯示,1991-2011年浙江省縣域人均國內生產總值Moran’sI指數全部為正,并且均在1%水平上高度顯著,各縣域單元人均國內生產總值在空間分布上具有顯著正自相關關系,其在空間分布上并非表現出完全隨機狀態,而是表現出某些縣域單元相似值在空間上趨于集聚,意味著浙江省縣域經濟發展存在明顯的空間集聚現象,正的空間相關性表示鄰接地區特征相類似的空間聯系結構,即具有較高經濟發展水平的縣域單元傾向相互臨近,具有較低經濟發展水平的縣域單元趨于與其他較低經濟發展水平的縣域單元相鄰。此外,Moran’sI指數基本呈現逐年增強趨勢,并且維持在較高的水平(大于0.5),說明浙江省縣域經濟發展的正向空間自相關性較強,表現出較為強烈的空間集聚特征。

表1 縣域人均國內生產總值全局Moran指數統計

(二)局域空間自相關分析

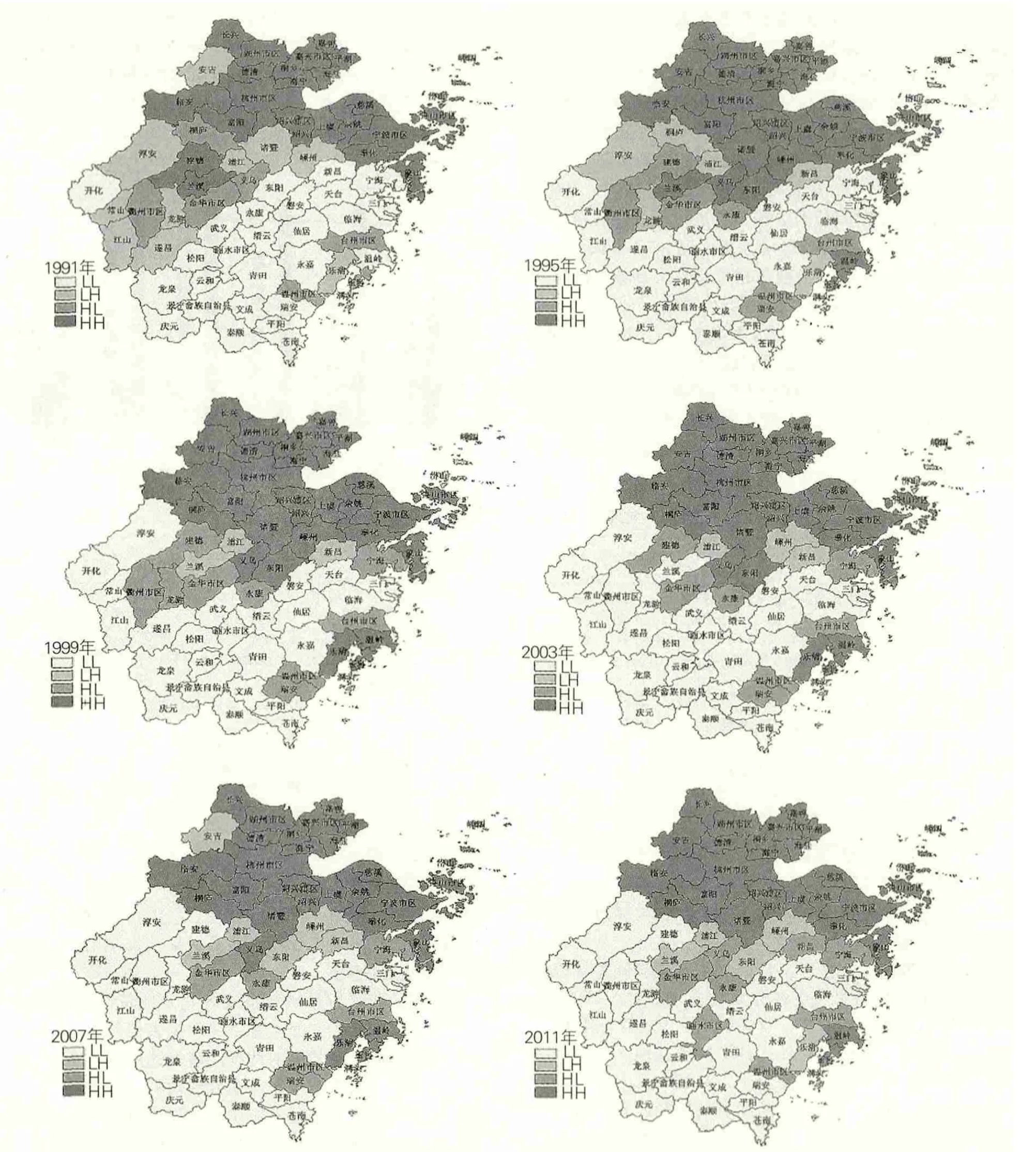

檢驗全局空間自相關性的Moran’sI指數僅是從整體上判斷浙江省縣域經濟發展是否存在顯著的空間集聚特征,但并不能揭示微觀局域部分縣域單元之間經濟發展的空間分布格局。因此,局域空間自相關分析為分解全局空間自相關關系提供了有益探索。根據公式(5)可以構建出判別浙江省縣域經濟發展差異四種局域空間分布類型的局域Moran’sI指數散點圖,主要對應于四個坐標象限。具體為:第一象限為高高集聚類型(HH),表示高屬性值與高屬性值鄰接,空間差異小;第二象限為低高集聚類型(HL),表示低屬性值與高屬性值鄰接,空間差異大;第三象限為低低集聚類型(LL),表示低屬性值與低屬性值鄰接,空間差異小;第四象限為高低集聚類型(HL),表示低屬性值與高屬性值鄰接,空間差異大。其中,第一象限屬于擴散互溢區,第二象限屬于極化效應區,第三象限屬于低速增長區,第四象限屬于落后過渡區。浙江省不同縣域單元全局性的空間相關性與局域性的空間相關性關聯密切,縣域單元之間的地理空間效應對其經濟發展差異產生非常重要作用,縣域單元經濟發展的空間格局分布很大程度上取決于局域性的變動集聚趨勢。為此,本文分別選取浙江省縣域單元1991、1995、1999、2003、2007和2011年時間截面數據分別進行局域空間自相關分析,并依據局域Moran’sI指數散點圖繪制LISA集聚圖。

全局自相關性Moran’sI指數考察了浙江省縣域經濟發展在空間分布上的整體關聯性,但由于均值化了縣域單元差異,故不能揭示其空間異質性規律,所以應重點分析局域Moran’sI指數所反映的浙江省縣域經濟發展差異局域空間格局演變特征。浙江省縣域經濟發展的空間差異存在如下特征:

第一,如圖3和表2所示,浙江省縣域經濟發展呈現穩定的高高集聚類型和低低集聚類型,即存在顯著的空間自相關性,縣域經濟發展的擴散互溢與低速增長兩種空間分異特征占據縣域經濟發展演變的主導。1991年和2011年,分別有25和28個縣域單元處于局域Moran’sI指數散點圖第一象限,分別占全省縣域單元總數的36.2%和40.6%;分別有26和27個縣域單元處于局域Moran’sI指數散點圖第三象限,分別占全省縣域單元總數的37.7%和39.1%。

圖3 縣域人均國內生產總值局域演變

表2 縣域人均國內生產總值空間相關模式

第二,結合圖4所示,縣域經濟發展空間差異以高高集聚類型為主的縣域單元主要分布在湖州、杭州、嘉興、紹興、寧波和舟山等浙東北地區;縣域經濟發展空間差異以低低集聚類型為主的縣域單元主要分布在金華、臺州、溫州、衢州和麗水等部分浙西南地區,這說明浙東北地區內縣域單元除自身經濟發展水平較高之外,其周圍鄰接地區縣域經濟發展水平也較高,空間差異程度較小,縣域單元之間經濟發展空間溢出效應顯著,該地區是浙江省縣域經濟發展的“重鎮”,而浙西南地區內縣域單元除自身經濟發展水平較低之外,其周圍鄰接地區縣域經濟發展水平也較低,維持在一種局域低水平空間均衡分布狀態,上述地區則成為提升浙江省縣域經濟發展能力的重點扶持地區。

第三,局部地區表現出明顯的縣域經濟發展差異城鄉二元結構,主要由高低集聚類型與低高集聚類型所展現,縣域單元占比維持在20%左右,并呈現“U”型變動趨勢,即二元結構分異強度具有“強—弱—強”變化規律。其中,以2011年為例,高低集聚類型縣域單元占比為11.6%,而低高集聚類型縣域單元占比為8.7%,由此可見,“極化效應”是導致縣域經濟發展城鄉二元結構的主要驅動力量。圖2顯示出相對經濟發達的縣級市區,例如金華市區、臺州市區、溫州市區和麗水市區則是主要極化單元。具有低高集聚類型的縣域單元相對穩定,例如浦江縣、蘭溪市、嵊州市、東陽市和新昌縣,其主要位于浙江省縣域經濟發達與欠發達地區之間的空間過渡地帶。

第四,浙江省縣域經濟發展差異地帶性空間分異顯著,主要原因在于五個方面:其一,根據古典區位理論,浙東北地區由于瀕臨上海與蘇南兩處經濟發達地區,無論是生產要素流動效率,抑或市場經濟條件和對外開放水平,相比浙西南地區外向型經濟拓展比較優勢明顯;其二,浙西南地區由于地形復雜,地勢陡峭,且緊鄰閩贛皖欠發達地區,交通可達性差成為制約其縣域經濟發展的主要掣肘;其三,新古典經濟學與新經濟增長理論認為,固定資產投資與人力資本建設是經濟發展的主要源泉,但無論是固定資產投資規模,還是人力資本溢出能力,浙西南地區都處于落后位置;其四,浙東北地區縣域單元經濟發展基礎與產業結構初始條件要優于浙西南地區,在新經濟地理學所闡釋的循環累積因果關系反饋作用下,兩大地帶縣域經濟發展差異逐漸拉大;其五,從整體上看,浙東北地區經濟發達的縣域單元對浙西南地區縣域經濟影響的“極化效應”和“涓滴效應”要強于“擴散效應”和“回波效應”,從而導致浙江省縣域經濟發展非均衡性程度并未顯著縮小。

圖4 縣域人均國內生產總值LI S A集聚圖

六、結論及建議

在浙江省積極推進“兩創”戰略背景下,由浙江縣域經濟內源式發展而主導的“浙江模式”為全國縣域經濟發展路徑提供了典型示范意義。在浙江省縣域經濟釋放活力的同時,縣域單元之間經濟發展的空間差異性卻始終伴隨其中,這也符合區域經濟發展時空演變的典型特征,但傳統區域經濟學所提供的差異測度方法由于忽視了區域之間空間相關性,無法客觀地揭示區域經濟發展差異的空間格局與演化。鑒于此,本文以浙江省69個縣域經濟主體為研究對象,利用非參數核密度估計方法和以空間關聯測度為核心的探索性空間數據分析(ESDA)方法,對1991-2011年浙江省縣域經濟發展的時變特征和空間演化進行分析,從而揭示浙江省縣域經濟發展差異的整體關聯性和空間異質性特征。研究結論顯示:①非參數核密度估計結果表明,浙江省縣域經濟發展在逐步提高的同時,經濟發展在縣域單元之間的空間差異卻在逐漸加劇;②全局空間自相關的正向Moran’sI指數逐年增大,同時維持在一個較高水準,并且顯著概率理想,說明浙江省縣域經濟發展在整體空間區域上呈現出顯著和典型的高高集聚與低低集聚兩種空間集聚類型,并具有穩定性與強化性;③為了便于從微觀局域上洞察浙江省縣域經濟發展差異空間格局變化,結合局域空間自相關的Moran’sI指數散點圖與LISA集聚圖,將浙江省縣域經濟發展分為四種類型,結果進一步印證了超過70%的縣域單元處在第一和第三象限,即高高集聚與低低集聚是主導浙江省縣域經濟發展差異空間格局演變的主要貢獻力量。此外,局部縣域單元經濟發展還存在著比較顯著的“核心—邊緣”式“極化效應”,城鄉二元結構明顯。

為了深入推進并保持“浙江模式”成熟穩定,實現浙江省縣域經濟“跨越式”發展,統籌城鄉區域協調,保持浙江省縣域經濟持續、穩定和均衡發展,縮小浙江省縣域經濟發展差異勢在必行。依據本文研究結論,提出以下政策建議:

(1)對于擴散互溢區,繼續優化和促進縣域經濟產業結構配置和升級,在保證縣域經濟總量擴大的同時,還要確保縣域經濟質量穩定提升,“調結構、穩增長和保質量”成為浙東北縣域經濟發展驅動浙江省整體經濟提升的主要抓手。此外,深入推進市場經濟體制改革,提高縣域間生產要素流動效率,為縣域經濟主體參與市場競爭提供優良內外環境,“促改革、提效率和優環境”則為擴散互溢區在經濟發展過程中實現市場共享、知識溢出、技術擴散、創新合作與區域一體創造基礎條件。擴散互溢區縣域單元在深度挖潛擴大國內市場的同時,借助區域空間地理集聚優勢,提高對外開放水平,積極主動參與國際市場競爭,增強國際先進發展經驗吸收能力,“深挖潛、擴開放和倡競爭”是經濟可持續發展的根本保證。

(2)對于極化效應區,此種縣域經濟集聚模式主要集中在浙南地區溫臺沿海平原一帶,此外還有浙中盆地的義烏、東陽和永康,并呈現點塊狀分布,通過以上局域范圍內增長極的集聚經濟優勢,充分挖掘本地市場潛能,拓寬增強增長極對周邊落后縣域經濟的擴散效應,形成資源開發、市場整合、人才培養和產業布局結構配置關系互為協調的核心—邊緣經濟非均衡增長模式。此外,由于此種縣域經濟地理空間集聚特點,鑒于大多極化縣域單元主要集中在地級市區內,在強化中心城區等級規模的同時,適時促進行政區劃體制改革,積極培育中心城區衛星縣市。考慮到浙江省獨特的縣域民營經濟模式,應在政府宏觀政策市場引導下,發達縣域與欠發達縣域應建立功能互補與市場共享的產業布局體系,通過延伸產業鏈條,實現區域產業市場競爭力的提升,打造具有本地縣域特色的產業集聚,最終形成發達縣域單元與欠發達縣域之間由被動接受輻射到主動融入對接的縣域經濟合作模式。

(3)對于低速增長區,鑒于該區縣域單元存在明顯的空間地理集聚性(浙北),應堅持通過“內、外”兩種途徑來擺脫縣域經濟落后局面。“內”指的是欠發達縣域單元還是應從政策與市場兩方面著手:一方面,堅持縣域經濟發展體制創新,在進一步強化“強縣擴權”和“省直管縣”基礎上,施行新型城鎮化與工業化良性互動,其中“義烏模式”與“紹興模式”尤為典型;另一方面,通過改善要素供給市場和產品投資市場環境,培育差異化功能區產業布局的同時,優化產業組織的中心—衛星體系,共同實現鄰近集聚的欠發達縣域經濟發展方式轉型。“外”指的是欠發達縣域單元合作對接空間的層級拓寬:首先,強化浙江省內區域合作,浙江省發達縣域主要集中在環杭州灣產業帶與溫臺沿海產業帶,前者優勢在于先進制造業與科技創新,后者則是以資本外向型為主,欠發達縣域要提高基礎設施建設水平,積極融入兩大發達縣域產業帶,為產業梯度有效轉移提供保障;其次,在產業分工協作日趨深化和細化時代背景下,努力整合資源尋求與上海和蘇南經濟發達地區產業合作接軌,為上述地區產業發展提供要素資源供給與部分外包承接,推動縣域經濟發展的后發優勢,即“北承滬杭金、東接甬臺溫、突破點線面、融入長三角”。

(4)對于落后過渡區,主要分布在縣域經濟發展水平較高的擴散或極化效應周圍,其縣域單元經濟發展存在很大的潛力提升空間,主要途徑則是推進城鄉一體化建設,通過打破區域市場與行政分割壁壘,逐步實現生產要素合理流動與優化配置,促使生產力在發達縣域和欠發達縣域之間合理分布,實現基礎設施由發達縣域向欠發達縣域延伸、公共服務由發達縣域向欠發達縣域覆蓋和“兩創”精神文明由發達縣域向欠發達縣域輻射,由此提高欠發達縣域產業轉移承接能力、生產要素消化能力與創新技術吸收能力,增強發達縣域經濟發展對欠發達縣域的涓滴效應。此外,基于本地優勢資源特色,圍繞區域經濟一體化進行產業布局,通過內生驅動與鄰近發達縣域主導優勢產業融合對接,積極培育專業市場建設,推動落后過渡區縣域單元融入發達縣域經濟發展的“俱樂部趨同”過程。

[1]吳三忙,李善同.中國地區差距的歷史考察與演變新趨勢:1952-2008[J].寧夏社會科學,2010(2):23-31.

[2]張曉兵,王美昌.關中—天水經濟區縣域經濟差異及時空演變的空間統計分析[J].經濟地理,2011,31(10):1599-1603.

[3]艾少偉,陳肖飛,魏明潔.河南省縣域經濟實力時空差異研究[J].地域研究與開發,2012,31(2):32-36.

[4]仇方道,朱傳耿,佟連軍,等.淮海經濟區縣域經濟差異變動的空間分析[J].地理科學,2009,29(1):56-63.

[5]任家強,董琳瑛,汪景寬,等.基于空間統計分析的遼寧省縣域經濟空間差異研究[J].經濟地理,2010,31(3):390-395.

[6]李建豹,白永平,羅君,等.甘肅省縣域經濟差異變動的空間分析[J].經濟地理,2011,31(3):390-395.

[7]歐向軍,葉磊,張洵.江蘇省縣域經濟發展差異與極化比較[J].經濟地理,2012,32(7):24-29.

[8]范今朝.1979年以來浙江省行政區劃調整變更的過程及作用[J].經濟地理,2004,24(4):449-453.

[9]Anselin L,Rey S,Montouri B.Regional income convergence:A spatial econometric perspective[J].Regional studies,1991,33(2):112-131.

[10]熊薇,徐逸倫,王迎英.江蘇省縣域經濟差異時空演變[J].地理科學進展,2011,30(2):225-230.

[11]吳麗,劉霞,吳次芳.浙江省縣域經濟差異演化實證研究與R/S分析[J].經濟地理,2009,29(2):220-224.

[12]許旭,金鳳君,劉鶴.成渝經濟區縣域經濟實力的時空差異分析[J].經濟地理,2010,30(3):387-392.

[13]Anselin L.The Future of Spatial Analysis in the Social Sciences[J].Geographic Information Sciences,1999,5(2):67-76.

[14]Anselin L.The local indicators of spatial association LISA[J].Geographical Analysis,1995,27(2):93-115.