顱內外動脈低流量搭橋術治療缺血性腦卒中的圍術期護理

顱內外腦供血動脈狹窄或閉塞是缺血性腦卒中最常見的原因之一,而引起腦血管狹窄的主要原因是腦動脈粥樣硬化[1]。目前臨床上以藥物治療為主,有較高的致死率和致殘率。對于血流動力學性低灌注的顱內外大動脈粥樣硬化性狹窄或閉塞,顱內外動脈低流量搭橋術(extracranial-intracranial bypass,EC-IC bypass)是有效的外科治療手段之一[2]。我科2011年6月—2012年12月采用顱內外血管搭橋術對16例單側顱內外動脈狹窄或閉塞的病人進行治療,效果滿意,現將護理介紹如下。

1 資料與方法

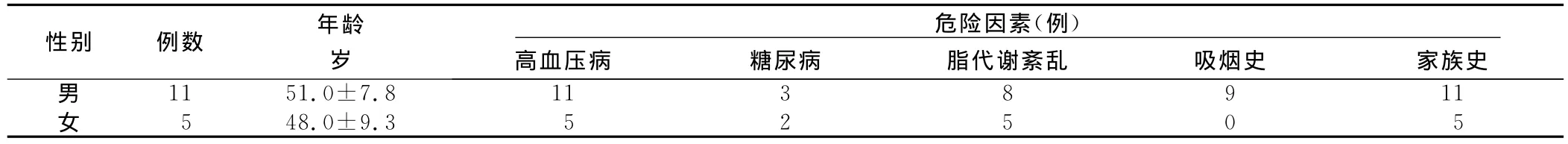

1.1 一般資料 全部病人診斷標準符合全國第四界腦血管會議確定的各類腦血管病診斷標準,臨床資料見表1。術前均行核磁共振(MRI)檢查明確腦梗死部位及范圍、數字減影血管造影(DSA)評價顱內外血管病變部位及程度、計算機斷層掃描灌注成像(CTP)評價是否存在低灌注失代償狀態。術后3個月~6個月時復查上述檢查。

表1 病人一般資料

1.2 手術方法 全部病人均采用氣管插管全身麻醉。依據術前DSA指示捫及顳淺動脈走行并標記,在顴弓上做“Y型”切口,分別暴露并游離顳淺動脈的額支、頂支。“T型”切開顳肌,暴露顱骨,銑下骨瓣,“+”字剪開硬腦膜,在側裂周圍皮質上的大腦中動脈M4段分離出1mm左右管徑的兩個分支動脈,將顳淺動脈額支和頂支分別與其行端側吻合。徹底止血后嚴密縫合硬腦膜,逐層縫合,不放置引流。

1.3 結果 16例病人均一次手術成功。圍術期均未出現嚴重并發癥,經治療均痊愈出院。術后全部病人均復查MRI、DSA、CTP。MRI示腦梗死面積無擴大;DSA示吻合口通暢,但4例病人發生一支吻合口閉塞;CTP示腦灌注均較術前有改善,其中10例達到雙側基本一致。本組病人隨訪期間無新發缺血性卒中,術前神經系統功能缺損癥狀均改善。有1例女性病人在“Y”行切口匯合處出現切口愈合不良,給予局部處理并延遲拆線后愈合。有3例病人術后出現興奮、煩躁、言語增多等再灌注損傷,給予鎮靜、控制血壓等治療后均在72h內緩解。有2例女性病人遺留有切口痛,需要間斷服用止痛藥物,隨訪3個月后逐漸緩解。

2 護理

2.1 術前護理

2.1.1 心理護理 由于病人對手術治療的方法不了解,易產生恐懼心理,同時擔心術后治療效果而產生焦慮情緒。故護士應注重與病人及家屬的溝通,及時了解病人心理活動及需求,針對病人不同的心理特點給予關心、理解和安慰,使其產生親近感和信任感。由于本手術開展較少,需要提前告知病人手術的相關知識,列舉手術成功的病例,介紹主刀醫生的技術水平,手術目的、方法及術后注意事項、護理要點,使病人堅定信心,消除緊張、焦慮情緒,以便更好地配合手術治療。

2.1.2 生命體征監測 術前監測體溫、心率、呼吸、血壓等,控制血壓在正常偏高水平或基礎血壓的80%左右。一般情況下血壓在150/90mmHg以下時可不用降壓藥,若血壓高需適當應用長效、緩釋降壓藥,避免應用短效降壓藥。圍術期應避免血壓波動,出現低血壓腦供血不足者易導致腦卒中。

2.1.3 藥物治療及觀察 病人術前應積極治療既往疾病,尤其是針對腦卒中危險因素進行治療,如抗血小板、降脂、降糖治療等。常規服用抗血小板聚集藥物拜阿司匹林,術前每天100mg,至少服用1周后再考慮手術。拜阿司匹林應用于缺血性腦卒中病人可降低腦梗死的發生幾率,但有增加出血的危險。因此,服藥期間應觀察有無牙齦出血、皮膚黏膜淤點、淤斑、消化道出血等,發現異常及時匯報醫生給予處理。最好能夠行血栓彈力圖檢查,了解抗血小板藥物的活性。為了利于監控血糖水平,應將口服降糖藥物的病人改用胰島素治療,術前使血糖水平達到空腹時8mmol/L以下、餐后2h10mmol/L以下。常規服用降血脂藥物,盡量將低密度脂蛋白控制在1.8mmol/L以下,必要時行強化降脂治療,如每晚使用阿托伐他汀(立普妥)40mg~80mg。

2.1.4 術前準備 協助病人做好術前各項檢查,遵醫囑行血常規、出凝血時間、生化檢查、血脂檢查、同型半胱氨酸、血常規、心電圖、胸部X線片等檢查。女性病人詳細詢問月經史和末次月經時間,以便合理安排手術時間。訓練病人在床上行大小便,指導下肢踝泵訓練。吸煙病人勸其戒煙。合并有呼吸道疾病的病人,如哮喘、氣管炎、肺氣腫等,術前3d開始行呼吸功能鍛煉、霧化吸入等呼吸道管理。術前1d剔除頭發,檢查局部頭皮有無傷口、感染、皮膚病等情況,查看顳淺動脈走行。術前日晚保證病人充足睡眠,必要時可應用鎮靜劑。術前8h禁食水,但是需要避免出現低灌注,必要時可以靜脈補液。術晨準備病歷及相關影像資料,配合醫生將病人送至手術室。

2.2 術后護理

2.2.1 一般護理 全身麻醉術后清醒病人可抬高床頭15°~30°,利于靜脈回流,減輕腦水腫。給予低流量氧氣吸入改善腦供氧。術后6h內禁飲食,因過早進食,易出現惡心、嘔吐、誤吸,一旦發生立即將頭偏向一側,及時清除口腔內分泌物。生命體征平穩后給予高蛋白、高熱量、高維生素的流質或半流質飲食,保證營養的供給,增強機體抵抗力。觀察尿管是否通暢及有無異常尿液,一般于術后1d~2d拔除,避免出現泌尿系統感染。術后第1天鼓勵病人下床活動,可促進全身血液循環,減少發生下肢深靜脈血栓形成的風險。

2.2.2 生命體征監測 術后入神經外科重癥監護室,密切觀察病人意識、瞳孔、呼吸、脈搏、血壓及四肢活動情況。術后由于血流動力學改變、麻醉、疼痛刺激等原因,常誘發血壓波動,導致并發癥發生。因此,術后應嚴格控制血壓在正常偏高水平,維持正常腦灌注壓。對于血壓高者可適當應用降壓藥,避免顱內出血;血壓偏低時易導致腦缺血,董劍等[3]認為可采用“3H”治療(高血壓、高血容量、血液稀釋治療),給予適當擴充血容量,預防血管痙攣治療。本組術后部分病人出現高血壓,給予鎮靜、口服降壓藥物后好轉,無低血壓出現。

2.2.3 預防一般并發癥 有偏癱者做好皮膚護理,常規使用氣墊床,2h~3h翻身1次并叩背,鼓勵病人咳嗽,預防壓瘡及呼吸道感染等并發癥。有癲癇病史者應注意病人安全,專人護理,遵醫囑使用抗癲癇藥物,注意觀察癲癇發作先兆,一旦發作及時匯報醫生給予處理。鼓勵病人養成定時大便習慣,多食用富含粗纖維食物,保持大便通暢,必要時使用緩瀉劑。

2.2.4 預防再灌注損傷 由于動脈血流突然增加、血壓增高等因素,易誘發再灌注損傷導致顱內出血。袁巧玲等[4]總結1例因血管吻合后腦血流量增加,致高灌注引發顱內出血,這是術后最嚴重并發癥。應注意觀察病人有無異常行為的改變,若出現持續進行性頭痛,應立即復查CT,排除顱內出血。術后48h內定時檢查動脈血氣分析,保持PaCO2在正常范圍內,避免發生低碳酸血癥導致腦血流減少而發生梗死,或高碳酸血癥導致腦再灌注損傷[5]。本組病例中3例術后出現興奮、煩躁、言語增多等再灌注損傷,及時給予苯巴比妥0.1g肌肉注射,8h注射1次。對于程度嚴重者應用冬眠合劑鎮靜,保證病人夜間安靜入睡,同時給予低流量吸氧改善腦缺氧。術后3d病人癥狀緩解,停用鎮靜劑無異常。術后無顱內出血、皮下血腫的發生。

2.2.5 切口的觀察與護理 嚴密觀察傷口敷料處有無滲出以及滲出液性質、量。因手術中頭皮機械損傷,頭皮血液循環受阻,導致切口愈合不良。本組病例中1例術后2d在“Y”形切口中心點出現皮膚發暗并有暗紅色滲出物,病人既往有糖尿病史,及時給予局部切口頻譜照射,碘伏涂抹,并嚴格控制病人血糖,1周后皮膚逐漸愈合。若出現嚴重皮膚壞死,則需拆線重新縫合,也可外用促表皮生長因子藥物促進愈合。除顱內出血還有可能出現硬膜下血腫,多因術中硬膜縫合不嚴密、皮下或腦皮層的血液滲入到硬膜下導致,根據出血量給予相應處理,出血量小于20mL可密切觀察;若出血量大于20mL,需立即做術前準備,行血腫清除。此外還應密切觀察局部頭皮有無青紫、腫脹等皮下血腫的發生。

2.2.6 頭痛的觀察與護理 需要與顱內出血導致頭痛相鑒別。本組病例中2例術后出現陣發性切口周圍頭皮痛,其中1例為切口愈合不良病人。經頭顱CT檢查顱內無異常,考慮與手術中頭皮牽拉、頭皮神經受損及局部缺血所致,經口服止痛藥、物理治療后逐漸緩解。

2.2.7 藥物治療監護 遵醫囑給予改善循環、神經營養等藥物。保證足夠的靜脈輸液量,以改善腦循環及血管痙攣,避免發生吻合口血栓形成。本組病例中術后第1天均常規復查頭顱CT,顯示無異常后方給予口服拜阿司匹林治療。

3 小結

顱內外動脈低流量搭橋術治療顱內外動脈狹窄或閉塞性疾病是近年來受到重視的手術。我們要充分了解該手術的特點,嚴密觀察病情變化,做好基礎護理,針對性地采取圍術期護理措施,預防并發癥的發生,確保病人早日康復。

[1] 王忠誠.王忠誠神經外科學[M].武漢:湖北科學技術出版社,2005:844-845.

[2] Mendelowitsch A,Thussky P,Rem JA,etal.Clinical outcome of standard extracranial-intracranial bypass surgery in patients with symptomatic atherosclerotic occlusion of the internal carotid artery[J].Acta Neurochir(Wien),2004,146:95-101.

[3] 董劍,紀紅,徐鵬.33例顱內外血管搭橋術后的觀察及護理[J].天津護理,2011,19(3):134-135.

[4] 袁巧玲,王紅.煙霧病顳淺動脈-大腦中動脈搭橋術后護理[J].護理學雜志,2009,24(18):36-37.

[5] 王金霞,曹婷,李莉.顳淺動脈-大腦中動脈搭橋術患者的圍術期護理[J].護理學雜志,2008,23(6):20-21.