洛陽新區伊濱區中央軸帶城市形態設計探析

陳 茜 張躍偉

(1.河南科技大學林學院,河南洛陽 471003; 2.洛陽伊濱區管委會規劃建設環保局,河南洛陽 471900)

0 引言

城市形態是一門研究在特定時空環境和背景下,各種城市活動(其中包括政治、社會、經濟和規劃過程)作用力下的城市各要素演變的學科[1]。在城市規劃設計中,城市形態設計是滿足人對生活環境高品質的追求,它與城市的經濟、技術、生態和交通等方面密不可分。

伊濱區位于洛陽東南,是洛陽新區的一部分,是建成區的延伸和發展。中央軸帶又是伊濱區的核心區,因而中央軸帶區域是伊濱區,乃至洛陽市特色城市形態的重點塑造區和展示區。

1 伊濱區中央軸帶概況

該區域北起伊河南岸,南至萬安山山腳的南環路,東、西均至城市主干道。東西平均寬約1.3 km,南北平均長約6.3 km,總面積約8.5 km2。區域整體呈北低南高之勢,鄭西高鐵從區域中部穿過,將區域分為南北兩大片區。

現狀共包含6個行政村。現狀用地主要為村莊建設用地、農田、苗圃,以及部分林地和少量工業用地。村莊內建筑多為村民自建的2層~3層磚混結構民宅。鄉土樹種為楊樹和泡桐等。

1.1 交通現狀

新區開發建設之初,區域內的主要道路為鄉村道路,對外交通主要是南部的省道顧龍路,以及伊河上的兩座漫水橋,對外交通缺乏便利,內部交通道路等級較低。

隨著新區開發建設的開始,逐漸修建了對外連接的洛偃快速通道,以及區域內部南北向的伊洛大道、開拓大道和東西向的吉慶路、高鐵大道、希望路等城市道路,初步形成“五橫兩縱”的道路網絡,極大的改善了區域的交通條件。

1.2 水資源現狀

主要的地表水為北側的伊河和南側的伊東渠。

伊河水量受季節影響較大,水量變化明顯。中央軸帶以北段河床寬度約為650 m,枯水期(每年10月~次年6月)水面寬度約為100 m,河水主要靠地下水補給。汛期(每年7月~9月)水面寬度約為400 m。

現狀伊東渠寬約12 m,河道的主要功能為灌溉和行洪。伊東渠上游連接洛陽市最大的水庫——陸渾水庫。汛期和灌溉期外的其他時間段內水流較小,甚至幾乎呈斷流狀態。由于受沿線村莊影響,河道污染嚴重。

1.3 景觀現狀

現狀景觀可劃分為兩部分:

1)區域內景觀,主要為鄉村景觀,無文物遺址、遺跡等。景觀特色較為突出的為區域東南部的一處名為文昌閣的磚塔。該塔位于開拓大道和希望路交叉口以北,是周邊群眾為供奉文曲星而自發建設的,主要用于祭祀活動。文昌閣共3層,高約9 m,為磚混結構,建筑基地呈正方形,坐南朝北,門前對植楊樹。雖不屬于文物古跡,但文昌閣卻是周邊居民精神的寄托。

2)區域外景觀,主要為自然景觀,通過借景至區域內,主要為南部的萬安山和北部的伊河。萬安山位于中央軸帶的南部,整體呈東西走向,山脊線距南環路約6.3 km。區域最高峰海拔約900 m,位于中心城區的東南方向,距中央軸帶的最北側約14 km。萬安山現狀自然植被匱乏,以農田和荒地居多,僅局部微氣候較好的區域形成部分林地。

1.4 城市開發建設情況

目前中央軸帶區域內及周邊除道路建設外,部分開發建設項目已經實施。房建項目主要是北部的商業寫字樓,建筑高度均約80 m~100 m。其他項目主要有伊濱公園項目和伊東渠綜合整治項目,以及即將實施的萬安山生態保護開發項目。

2 上位規劃分析

2.1 洛陽市城市總體規劃(2012~2020)

《洛陽市城市總體規劃(2012~2020)》將伊濱區納入中心城區范圍,成為城市區的一個片區,并明確伊濱區成為了洛陽市未來10年的重點發展方向。城市形態方面,總規強調城市發展過程中應繼承城市“山水格局”,改善生態環境,充分利用自然山體、河道水系,綠化與自然景觀相結合,形成城鄉一體的城市生態綠地系統[2]。

2.2 伊濱區分區規劃(2012~2020)

按照分區規劃,伊濱區的各功能分區主要通過南北向“一主兩副”三條城市軸線串聯起來。中央軸帶便是伊濱區的城市主軸線。分區規劃強調“綠帶繞城,綠網交織,綠核點綴”的綠地系統,明確提出塑造兩條城市景觀帶,分別是濱河景觀帶和臨山景觀帶;打造三條城市軸線,主要包括中央軸帶和兩條次要景觀軸線。此外,規劃要求力求打造創造和諧的,充滿韻律感、疏密有致、具有標志性的城市輪廓線。

3 設計原則與城市形態設計探索

3.1 保留城市記憶

城市形態與城市記憶之間存在著緊密的聯系,然而,記憶是相對的,過去的事物對于現在是記憶,現在的事物對于將來同樣也是記憶。因此,在新區開發的過程中,不能搞一刀切的模式,不能將城市視為一張白紙進行規劃和設計。城市記憶是在長期積累的過程中逐漸培養和形成的。對城市新區來講,城市記憶的保留和傳承有多種設計手法,最直接的就是對現狀物質性要素的保留或改造。

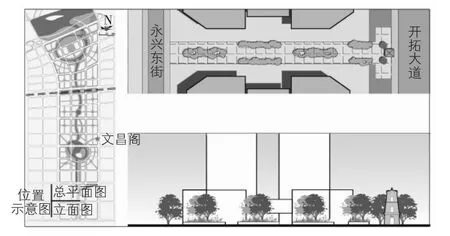

如對文昌閣這一特殊的建筑就應采取保留的措施,對其周邊環境進行改造,使其融入城市環境之中。即結合綠地系統規劃和慢行系統的設置,將該區域部分用地性質由科研用地調整為城市綠地,將文昌閣作為東西向慢行通道中的核心景觀。通道寬度16 m,沿文昌閣東西軸線布局,并通過花壇的布置凸顯整個空間的軸線序列,結合兩側地塊建筑退讓和高度控制,烘托文昌閣。因建筑已占壓城市道路人行道部分用地,在建筑南北兩側增加硬質鋪裝面積,與人行道共同形成集散空間,通過類似局部環境的改造,增強城市中的記憶點和記憶空間,見圖1。

圖1 文昌閣周邊環境設計方案

3.2 帶動城市活力

城市活力的源動力在于人和人的各種社會活動,而社會活動的主要場所之一即是城市公共空間。帶動城市活力應通過重點區域的營造來帶動城市整體的活力。中央軸帶作為伊濱區的城市主軸線,是整個新區的活力迸發區,更應對全區起到帶動作用。具體到軸線內部,應結合各區域的功能分區,除打造經濟活力區外,還應結合中央主水系、城區兩大公園綠地等內容,合理規劃布局戶外活動空間,通過“城市主次干道+慢行交通系統”等多種交通布局模式,提高區域的可達性,同時,公共空間的設置應與周邊用地的出入口,尤其是人行出入口相結合,拉近與城市生活的距離,提高公共空間的可達性。

3.3 構建山水城市格局

按照洛陽市的整體布局,伊濱區是洛陽市山水城市建設的重要組成部分。布局在伊濱區周邊的重要生態區域有:西北側的伊河生態廊帶、東側的東漢帝陵南召域文物保護區、南側的萬安山生態區、北側的水生態城示范區。區域內,伊濱公園的建設、伊東渠的改造提升,以及中央主水系的打造也為山水城市建設奠定了良好的基礎條件。因此,在伊濱區開發建設的過程中,應在城市中央主水系的基礎上,增強親水空間的設置,營造城市“水環境”;同時通過借萬安山之景入城中,形成城市“山背景”景觀,最終打造城市“水環境”和“山背景”兩大景觀特色。

3.4 雙尺度控制城市形態

結合區域特征,雙尺度控制城市形態可重點從兩方面入手:

1)從城市居民出行交通考慮,重點內容是道路系統設計。

因此,在原有道路系統規劃的基礎上,增設城市支路和城市慢行系統。將城市快速路和城市主次干道定性為交通型道路,城市支路為綜合型道路,慢行系統道路為生活型道路。增強人們出行活動與城市空間的融合。

2)從城市視線角度考慮,即需增強從人視角度和觀賞位置來對城市線性空間的分析。

凱文·林奇認為處理人的價值觀與城市形態之間的一般關聯性,也就是如何認定一個好的城市形態[3]。因此,在鳥瞰視角的同時,強化對地面視角的重視也是形成好的城市形態的途徑之一。

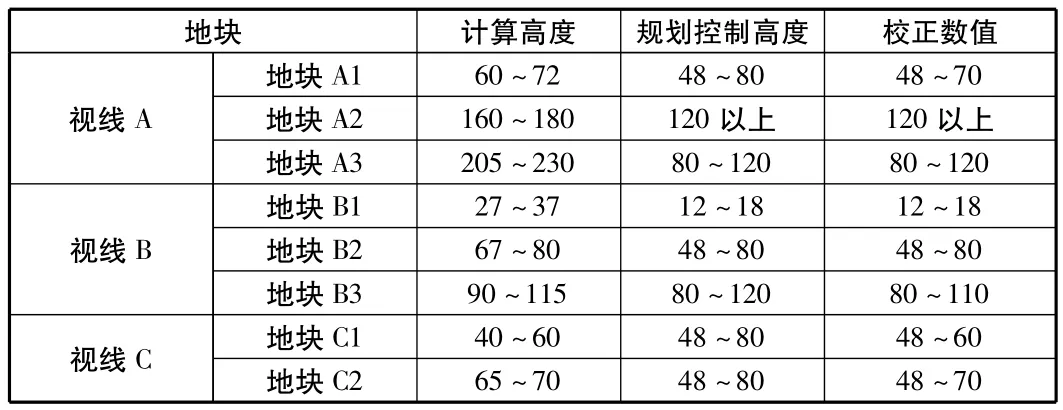

城市線性空間的主要內容包括城市軸線、城市視線和天際線等。以城市視線為例,在伊濱區可視范圍內,萬安山的局部最高峰在軸線東南約14 km處。因軸線和城市道路存在局部偏折,由北向南以動態視角觀賞山體時出現了步移景異的效果,而觀賞這一效果的最佳之處即是道路轉彎附近。分別對圖中視點A,B,C進行分析,結合伊濱區分區規劃中的建筑高度控制,分析得出圖中各地塊分別對三條視線產生的影響。按照直角三角形計算,可以得出城市視線對各地塊的控制要求,結合分區規劃,對建筑高度控制圖進行局部修正(見表1)。

表1 地塊建筑高度分析表 m

4 結語

城市形態是一個城市長期發展的結果,對于新城區而言,要想在后期營造出符合地方特色和要求的城市形態,必須在開發建設之前通過城市形態設計,來對城市形態進行引導和控制。但城市形態是一個復雜的系統,受制于研究要素的限制,對城市形態設計的研究可能存在一定的局限性,還有待進一步深入研究。

[1]谷 凱.城市形態的理論與方法——探索全面與理性的研究框架[J].城市規劃,2001,25(12):36.

[2]姜 虹,陳 茜.伊河洛陽新區段濱水景觀規劃探析[J].安徽農業科學,2012(11):45.

[3]殷其雷.城市形態學在街區設計中的應用[J].山西建筑,2012,38(5):14-15.