試探地理教學中學生創造想象能力的培養

歐偉雄

地理新課程標準要求: “地理教學要重視培養學生的創新意識,激發學生的學習興趣,培養學生獨立思考的習慣,鼓勵學生大膽質疑,并提出自己的觀點、看法,為學生自主學習營造寬松的學習環境。”〔1〕中學階段是學生身心發展與世界觀逐步形成的重要時期,他們對知識的認識逐漸從機械性記憶轉向邏輯性把握,中學生已具備創造想象的能力。對學生而言,創造想象不是要求他們像科學家、發明家那樣去發明創造,而是在學習過程中,運用創造想象突破現有的學習水平,自己獨立思考或實踐,結合課本與老師所教授的內容,得出自己的見解。〔2〕由此,進行以創新和想象為核心的培養與教育,使學生敢于質疑、善于聯想,并克服某些思維定勢的消極影響,把捕捉到的新穎、有價值的信息,通過創造想象形成新穎、獨特的解決問題的方法的思維方式是非常重要的。

一、創造想象的內涵

想象是指人對已有的表象進行加工、改造和重新組合,形成新形象的過程。它可使人的認識超出時空與具體條件的限制,拓展和豐富人們的精神世界。想象最突出的特征是形象性和新穎性。形象性表現在想象處理的主要是直觀生動的圖形信息;新穎性表現在它是在已有的基礎上產生的有關事物的新形象。〔3〕想象可分為再造想象和創造想象。再造想象是依據詞語或符號的描述、示意,在頭腦中形成與之相應的新形象的心理過程。〔4〕如人們看到中國地形圖,頭腦中浮現山川、湖泊、河流、高原、平原等地貌形象,這屬于再造想象。

創造想象是根據一定的目的、任務,獨立地在頭腦中創造出事物新形象的心理過程。創造想象的特征是新穎性和獨特性。創造想象以再造想象為基礎,但比再造想象更富有創造性,更為復雜和新穎,是想象的最高層次。〔5〕創造想象是創造活動的必要環節,創造活動是創新意識的體現,所以要培養學生的創新意識,就必須培養學生的創造想象。

二、地理教學與創造想象的關系

(一)地理學科需要創造想象能力

地理學科具有綜合性和地域性的特點,地理學研究的對象是地理環境及各地理要素的相互關系。由于地理環境的復雜性,地理事物的豐富性,地理空間的廣闊性,任何人都不可能完全靠親身實踐去感知,況且,有許多地理事物 (如某些空間上遠離人們、時間上非常久遠的)是人們不可能直接感知的。人們需要通過創造想象把不同時空、不同地理事物及各地理要素聯系起來,在大腦中重新形象地再現這些地理事物的形象,從而掌握這類不曾感知或無法感知的地理事物。如魏格納通過對地圖的觀察,發現南美東海岸和非洲西海岸的大陸輪廓大致吻合,再結合兩岸地質構造、生物化石等特征,發揮創造想象,提出了大陸漂移學說。

(二)地理學科的學習特點有利于培養學生創造想象的能力

想象活動具有形象性的特點,它主要是處理圖形信息,以直觀形式呈現在人們頭腦中的表征。〔6〕由于地理學科的特點,在地理研究與學習中,地圖占有重要地位。地圖是表達地理學科思維的載體,是地理學和地理學習最基本的要素。因此,地理的 “想法” (認知過程)必須與地圖掛鉤。〔7〕故地理學科的學習往往要通過借助運用各種圖表(或通過圖文轉換的方式),把信息以形象、直觀的形式呈現,以表達地理事物的空間和時間信息,從多角度、多方位讓學生感知地理事物。在此過程中,學生創造想象的心理過程得以體現和應用,學生創造想象的能力得以培養。

三、地理教學培養學生創造想象能力的方法和步驟

(一)突出學習主體,創設課堂環境

在創新能力培養過程中,地理教學應該突出學生的主體地位,讓學生成為自己思維的主人,有自己的創新,而不盲從老師所講與課本所寫的結論,善于發現并敢于提出各種地理問題。美國學者托蘭斯認為,創造力的發展必須在自由而寬松的氣氛中才能形成。故教師應根據學生的心理特點和教育規律,把學生的主體地位和教師的引導作用結合起來,給學生提供一個自由、民主、寬松、有爭論、可創造嘗試的課堂。在教師與學生、學生與學生互動過程中,讓思維發生碰撞,從而激發學生的創新興趣,引導學生思維朝著創新的方向發展,這樣才有利于學生創造想象能力的形成。

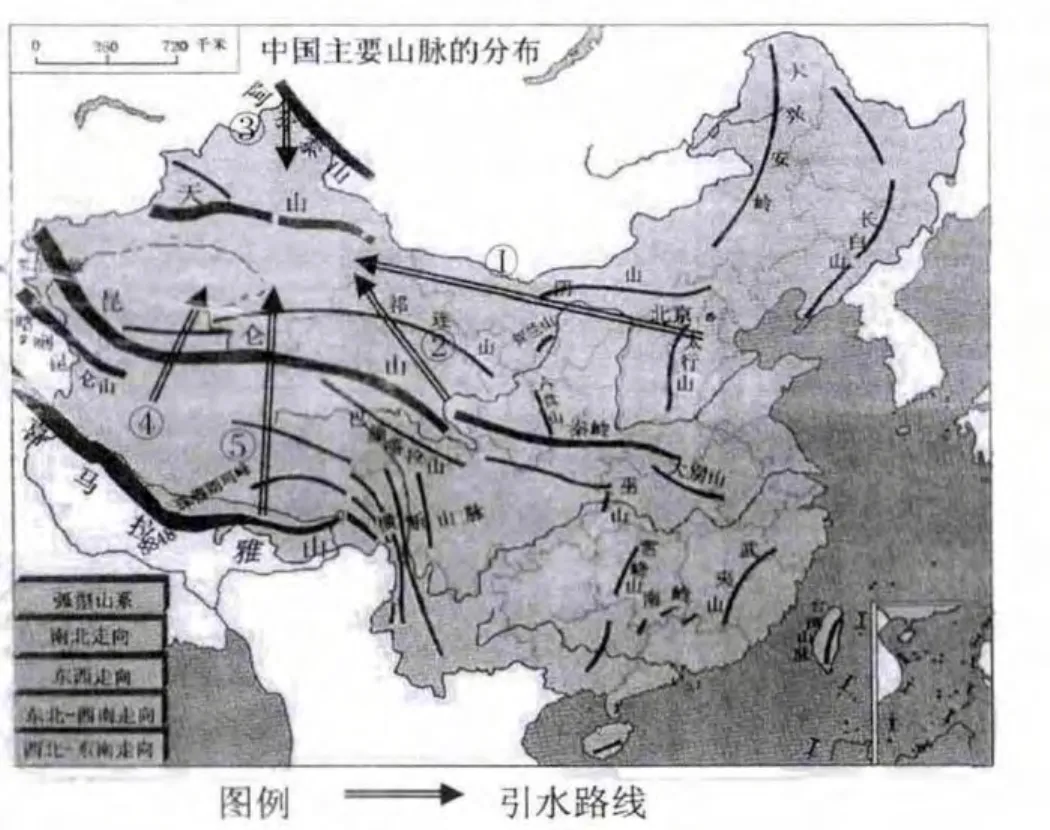

圖1

例如:在講述資源調配時,因我國水資源東多西少、南多北少的狀況,我國實施了 “南水北調”工程,以緩解北方地區水資源不足的問題。本來,按照教學計劃,水資源調配問題的探討就到此為止。但這時,有學生根據我國水資源東多西少的狀況,提出是否有 “東水西調”工程。這時教師如果簡單地答復沒有,就會抹殺學生創造想象的機會,因為該問題的提出及探討,對學生而言是沒有學過,沒有接觸過的,是一種新的想法、新的見解,是一個創造性的想法。故教師應及時抓住這有利契機,讓學生成為問題的主人,鼓勵學生從提出問題、分析問題、解決問題思路入手,參考 “南水北調”方案設計調水方案,幫助西北地區緩解水資源不足的問題 (或把該問題作為一個課后探討的研究性學習內容,讓學生結合已有知識進行探究)。在課堂教學中,教師要鼓勵學生大膽想象。即便學生的猜想只是一棵柔弱的幼苗,只要教師精心呵護和培育,它也一定會茁壯成長,最終迸發出令人欣喜的靈感和創造力。

(二)創設問題情境,激發學生思維

問題情境的創設,可通過巧設疑題,營造環境氛圍,促使學生生疑,激發學生思維,從中發現問題、提出問題、探尋答案。在此過程中讓學生大膽推理,對問題的想法、理解、解釋不一定符合嚴格的邏輯程序,著重直覺和靈感,以培養學生的跳躍思維。

例如:在講述洋流對地理環境的影響時,讓學生根據已學知識,討論教學案例中所講述的發生在1912年北大西洋的特大海難時的海面情況及原因。教師展示當時航線及洋流分布情況圖 (圖2)并提出問題后,為了增強問題的感染力,把教室的燈全部關閉,播放一段描述游輪撞上冰山時的電影視頻,營造當時的情景,讓時光仿佛回到了100年前的那個夜晚。學生馬上被這一問題情境所吸引,學生的思維被充分激發。學生根據視頻中的情景描述和人物的對話,把疑點集中在當時海面很黑、能見度差方面,然后根據世界洋流分布規律,指出那里是寒暖流交匯處,在海面上形成很多云霧遮擋了光線。問題到這里也已達到解釋洋流對天氣影響的教學要求,但可能是因為問題情境的感染力太強,學生對導致海面很黑的問題疑點的思考并沒有停止,這正是學生思維被激活的表現,教師應繼續給學生發表意見的機會。這時,一位同學提出了令大家意想不到的想法,他根據視頻中情景,從天文的角度提出了自己獨特的見解,他認為當時很可能是發生了月食現象,導致海面沒有一絲光線,這才是游輪撞冰山的主要原因。學生的這一想法,就是根據問題情境的核心——晚上、看不見、很黑,從而聯想到月食的心理活動后產生的一種獨特的想法。該學生思考該問題的思維角度已從地理領域跳躍到了天文領域,擺脫了常規的思維定勢,以前人沒有過的思維角度去解釋這一令世界矚目的事件,這正是一個創造想象。所以,問題情境給學生創設了一個思考問題的情境,使學生身臨其境,更有利于學生想象的發揮,激發學生的跳躍思維,并在此基礎上迸發出創造想象。

圖2

(三)運用地理圖表,啟發聯想創新

地圖是運用數學法則及符號系統,綜合為圖形,以表達地理事物的空間和時間信息,體現了形象思維的形象性、整體性和直觀性。〔8〕學生可通過對形象材料、圖形信息的梳理,再結合已有知識發揮聯想,把地圖中的符號、圖形和相關的地理事物特征、規律聯系起來,構建出新的地理表征、新的地理圖像,形成新的地理見解,使所學習的地理知識更深化。

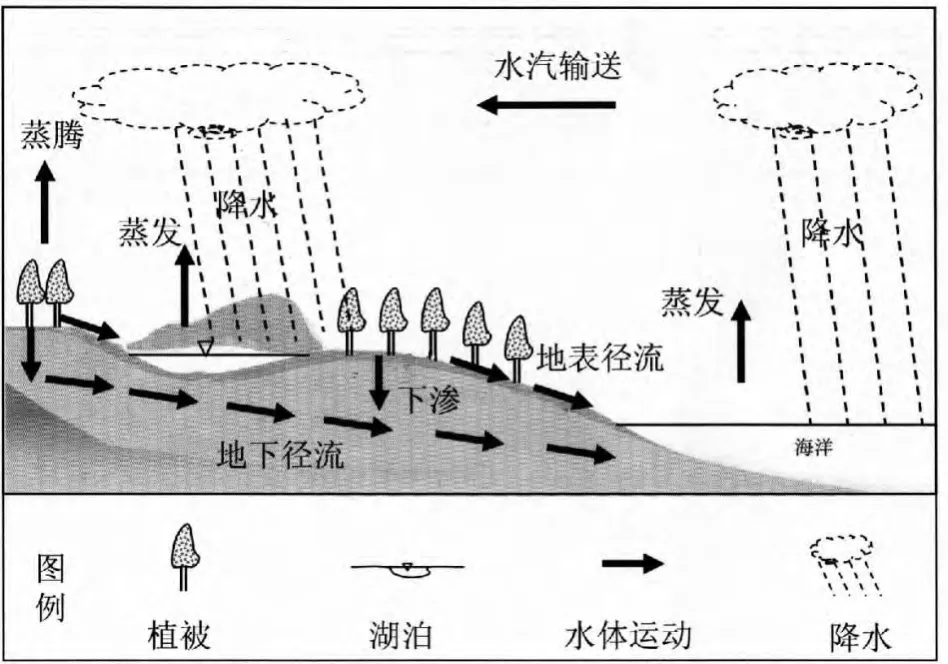

例如:在講解水循環過程中,教師通過繪制水循環示意圖 (圖3)引導學生聯想。在水循環示意圖中,通過運用箭頭指示并配合適當的文字標注,呈現水循環中各水體的運動特征;設計各種形象、直觀的圖例顯示不同的地理事物及分布。

在此過程中,引導學生通過圖像中各箭頭及圖例組合發揮再造想象,把示意圖中的海陸關系、水體運動箭頭及文字標注和各地理事物聯系起來,在大腦中形成相應的表征,構建水循環各環節,初步了解水循環的基本過程與原理。在此基礎上,教師再通過呈現一幅植被數量減少后的水循環圖 (圖4),引導學生分析水循環中地理要素對水體運動的影響。通過原理圖 (圖3)和變式圖 (圖4)進行對比,引導學生觀察前后兩幅圖中因某一要素變化引發水循環中各環節相互變化情況 (植被符號多少的變化表示植被數量變化、水循環中各環節箭頭粗細的變化表示水量變化)。這樣使地理事物相互間的關系更直觀、更形象地通過圖像、符號的變化呈現出來,從而更有利于學生對植被數量的變化與地表徑流、下滲、地下徑流、蒸發、蒸騰及降水量的水量變化之間的聯系進行聯想。通過圖表的信息引導,有利于學生發揮聯想,在大腦中形成新的表征,實現對知識更深入的理解。

圖3

圖4

(四)設置主題問題,加強運用激趣

1.問題循序漸進,激發學生想象思維

心理學原理指出,創造存在于解決問題的過程中。〔9〕因此,要使創造想象得以激發,必須以問題為引領,引導學生在解決問題時通過全面觀察、廣泛聯想、多角度思考,使學生創造想象的能力在解決問題中得以體現和應用。

例如:在講解水循環中不同地理要素對水體運動的影響中,教師通過問題設置的層層深入,引導學生利用圖表信息,發揮想象,解決地理問題。

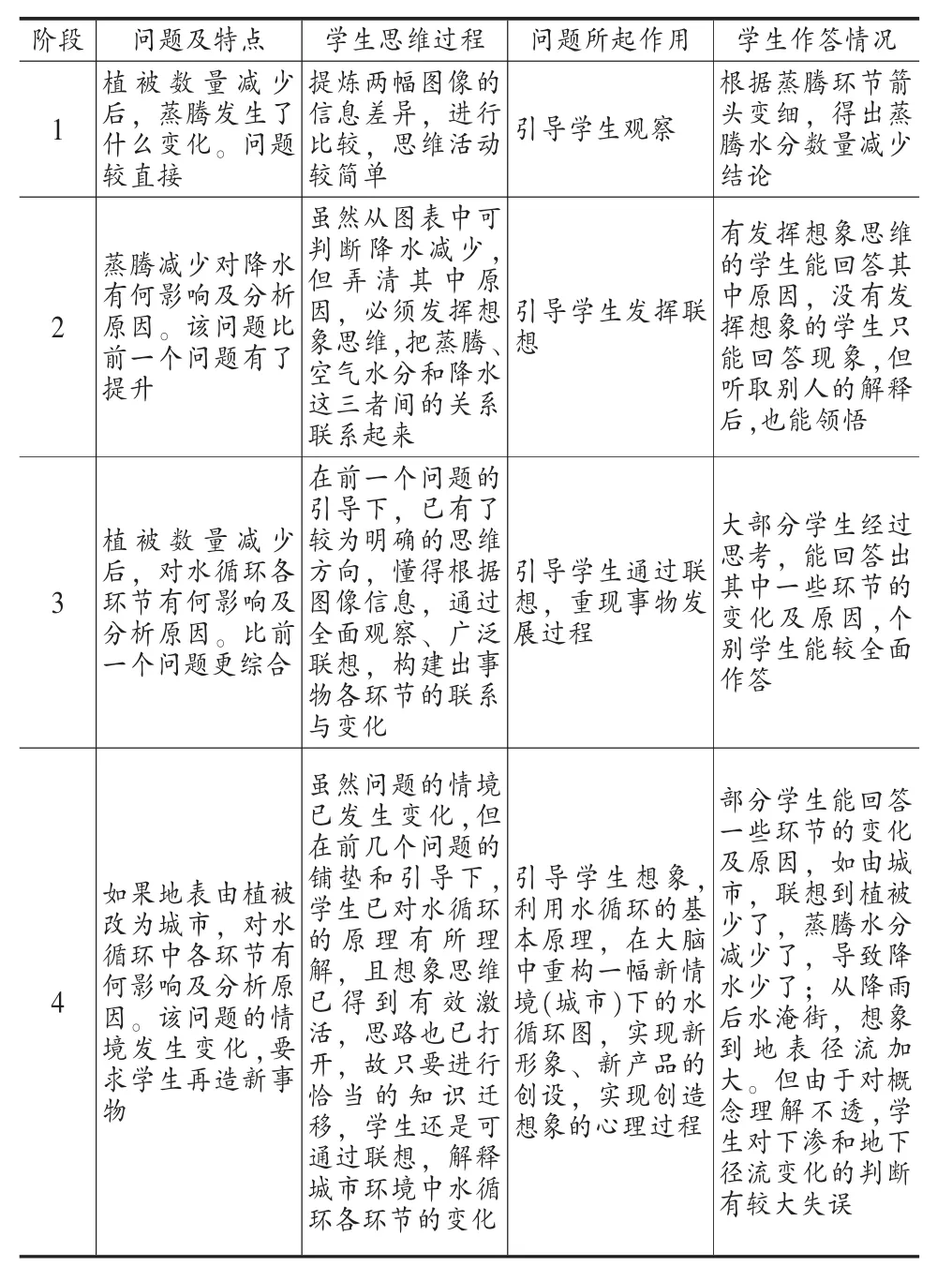

實際課堂活動中,在教師層層深入的問題引領過程中,學生的想象思維過程也步步得以拓展,向著創造想象的心理過程演化,如表1所示。

2.問題開放創新,促進學生獨創思維

教師的課堂提問不僅要引領學生層層深入聯想、思考,還應有助于學生的創造和想象的發展。創造想象的能力要求思維具有獨特性的特征。思維的獨特性包括學習過程方法掌握與選擇的獨特性,思考問題角度與質疑內容的獨特性,解決問題方式的獨特性,學習結果表達的獨特性。〔10〕這些獨創性要求學生的思維雖源于教材但又不拘于教材,敢于顛覆前人的觀點,不按照前人的舊模式思考問題;不依賴已有的方法和答案,不輕易認同別人的觀點,通過自己獨立思考、判斷,在學習中尋求新的視角、新的提法、新的手段、新的方法等。這些特性在解決開放性問題時更容易被激發。故教師要盡量多地設置問題內容開放、設計角度開放、解答方法開放和答案開放的開放性問題,使學生的創造個性得以充分展示,敢于提出自己獨特的見解。

表1

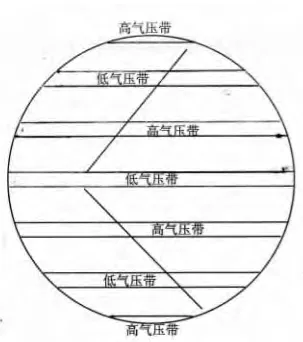

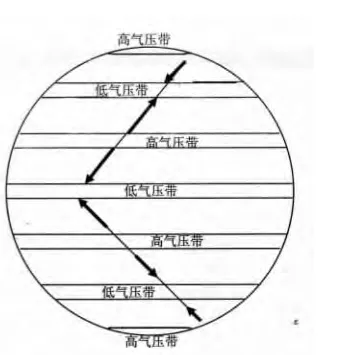

例如:在講述全球風帶氣壓帶分布規律后,教師考慮到該知識點是一教學難點,為了幫助學生找到更好方法記憶該分布規律,教師要求學生介紹自己記憶全球風帶氣壓帶分布規律的好方法與大家分享。該問題是一個開放性的問題,要求學生盡可能拋棄一些前人固有的規律與方法,尋找新的方法,發現新的規律,從新視角去解決舊問題。

在新的記憶方法中,其中有一位同學提出的方法較為形象、新穎和獨特。他從南北兩極附近向赤道附近各引出一條斜線,大致形成一個 “<” (如圖5),再從高氣壓帶向低氣壓帶畫出箭頭代表風向,就可以把全球風帶氣壓帶分布規律圖記住了 (如圖6到圖7)。

圖5

圖6

圖7

該方法是通過對全球風帶氣壓帶分布規律的圖像進行觀察,發揮想象力,提取圖像中的規律,化繁為簡,總結出南北半球內表示不同風帶的風向線段是平行 (或走向一致)分布的這一特征,再結合水平氣壓梯度力由高壓指向低壓的特點,總結出該記憶方法。該同學對這一知識點的記憶方法,利用創造想象,對圖像的信息進行簡化和重組,突出規律性和顯性特征,形成對知識掌握上獨特而有效的方法,為解決該教學難題提供了創造性發現。所以,作為教師,要不遺余力地給學生創造機會,并勇于質疑一些固有的所謂經驗、方法,不斷鼓勵學生去嘗試尋找新的發現,以此培養學生創造想象的能力。

創造想象具有新穎性、獨創性的特點,它往往超越人們已有的知識和固有的經驗,如果教師在學生想象過程中,以自己的固有經驗介入學生的想象活動,并作出判定,那學生的想法就會被禁錮在教師固有經驗范圍內,學生的創造想象也就無法鍛煉。如學生就某一問題發表自己新的見解,教師應首先肯定學生的積極性,然后再把學生的想法交給其他同學一起討論、探討,以讓同學們的思維更為開闊。例如上文提到的處理學生提出 “東水西調”問題時的方法就是一個例子。

總之,在現代教育理念中,教學活動的目的就是要激活學生的個性思維,培養學生豐富的想象力和主動的創新能力。教師肩負著喚醒學生夢想的使命,在教學改革中應大膽思索,以全新的思維、開闊的眼界,從多角度、全方位去啟發學生,開啟學生的思維,以獨特的創造性和豐富的想象力去推動問題的解決,讓他們更好地把握知識。

注釋:

〔1〕陳澄,林培英.義務教育地理課程標準 (2011年版)解讀〔M〕.北京:高等教育出版社,2012.

〔2〕〔7〕〔8〕〔10〕溫寒江.學習與思維 〔M〕 .北京: 教育科學出版社,2010.

〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕〔9〕 趙國祥.心理學 〔M〕 .北京: 高等教育出版社,2011.