腹腔鏡聯合膽道鏡治療膽囊結石合并膽總管結石的圍手術期護理

圣媛媛 周夏

膽囊結石合并膽總管結石是臨床常見疾病,較大的膽結石可引起右上腹飽滿、噯氣、厭食油膩等消化不良癥狀,膽囊結石合并膽總管結石容易繼發感染,造成膽絞痛,病情嚴重者可導致急性梗阻性化膿性膽管炎、胰腺炎、感染性休克等。隨著腹腔鏡技術的發展,膽囊結石合并膽總管結石的治療有多種微創方法可以選擇[1-3]。臨床上可根據患者的病情采取個體化治療方案。腹腔鏡膽總管探查術(1apamscopic common bile duct exploration,LCBDE)與開腹手術相比,LCBDE具有創傷小、術后恢復快等優點,越來越多廣泛地被應用[4-6]。通過對比分析以上兩種不同方法治療本院2010年7月-2013年6月外科收治的膽囊結石合并膽總管結石65例患者的臨床資料及護理特點,評估其圍手術期護理效果及體會。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本院2010年7月-2013年6月普外科收治的診斷為膽囊結石合并膽總管結石的患者共65例。均由磁共振胰膽管造影(MRCP)、薄層CT掃描診斷明確,開腹組31例,男18例,女13例,平均年齡(63.4±9.2)歲,均有右上腹疼痛史,合并慢性阻塞性肺病3例,高血壓病6例,糖尿病4例。腹腔鏡組34例,男15例,女19例,平均年齡(60.1±11.3)歲,均有右上腹疼痛,合并高血壓7例,糖尿病6例。所有患者均無肝內膽管結石及上腹部手術史,兩組性別、年齡、合并癥比較差異均無統計學意義。

1.2 手術方法

1.2.1 開腹組(OC+OCBDE) 均采用全身麻醉,右上腹經腹直肌切口,解剖膽囊三角,游離出膽囊管及膽囊動脈,確認膽囊管、膽總管與肝總管三者之間關系后,鉗夾并切斷結扎膽囊管及膽囊動脈,順行或逆行切除膽囊,完整移除。顯露膽總管,穿刺證實為膽總管后,切開膽總管,選用Olympus膽道鏡,以取石網籃取出結石,膽道鏡探查確定膽總管、左右肝管、肝總管無殘余結石,膽道探子確認膽總管末端通暢后,留置T管引流膽汁,生理鹽水沖洗腹腔,常規Winslow孔放置腹腔引流管,術后常規抗感染、護肝、支持等處理。7 d后切口拆線,術后4~6周T管造影,確認無殘留結石后,拔除T管。如有殘余結石,進行經竇道膽道鏡取石。本組手術全部成功,無術后膽管內殘余結石。

1.2.2 腹腔鏡組(LC+LCBDE) 均采用全身麻醉,取平臥位,患者頭高30°,左傾15°體位。臍上緣作10 mm切口,建立氣腹。常規四孔法操作,臍孔為觀察孔,于劍突下約2 cm偏右、右鎖骨中線肋緣下2 cm、右腋前線下2 cm處分別插入10 mm、5 mm、5 mm Trocar,分別置入器械操作,游離出膽囊管及膽囊動脈,確認膽囊管、膽總管與肝總管三者之間關系后,在距膽總管約1 cm處用鈦夾夾閉膽囊管遠端,膽囊管暫不剪斷,確認膽囊動脈后Hem-o-lok夾夾閉并切斷。顯露肝、十二指腸韌帶,根據解剖標志辨認膽總管,切開膽總管前腹膜;穿刺證實為膽總管后,選擇在膽囊管與膽總管交匯處上方0.3 cm至下方0.8 cm的無血管區用切開刀切開膽總管前壁,見膽汁流出。以彎剪沿穿刺孔縱向切開總膽管前壁1.0~1.5 cm,纖維膽道鏡送入膽總管內,檢查肝內外膽道,用內鏡取石網籃取出膽總管內結石,留置T管。鏡下用4-0無損傷可吸收縫線縫合膽總管前壁,上下各間斷2針以縫合膽管壁。觀察縫合口有無膽汁滲漏,如有滲漏加縫一針至不漏膽汁。T管長臂自右肋緣下鎖骨中線穿刺孔引出,生理鹽水沖洗腹腔,常規Winslow孔放置腹腔引流管。術后6~8周行T管造影,若膽管內無殘余結石拔除T管。如膽管內有殘余結石,術后經T管竇道膽道鏡取石。本組手術全部成功,無中轉開腹。無術后膽管內殘余結石。

1.3 觀察指標 比較兩組患者手術時間、胃腸功能恢復時間、進食時間、術后并發癥發生率、術后住院時間、住院總費用、術后殘余結石情況等指標。患者對護理工作滿意度在出院時予以問卷方式做出評價,評價標準分為:非常滿意,即患者對護理工作給予高度的肯定;滿意即患者對護理工作給予認可;不滿意即患者對護理工作存在問題,未給予認可。護理工作滿意度=非常滿意+滿意/本組例數。

1.4 護理措施

1.4.1 術前護理 完善術前準備,實施各項常規化驗、檢查,如血常規、肝腎功能、B超、MRI及心超、血氣分析等。術前囑患者進低脂、清淡、易消化食物,禁易產氣食品,以免術中因胃腸道脹氣而影響手術操作。術前應做好皮膚護理,對腹腔鏡組患者特別要臍部清潔護理,避免從臍孔污染腹腔。患者多有反復疼痛病史,對手術尤其是微創手術可能存有疑慮,擔心多發結石無法取盡,或術中中轉開腹的可能性及膽囊切除術后對生活的影響等。應加強術前心理指導,以減輕患者術前焦慮[7]。

1.4.2 術后護理 一般護理:患者返回病房,應去枕平臥6 h,頭偏向一側,防止誤吸,密切觀察患者的生命體征,如心率、血壓、體溫等。完全清醒后可根據情況采取半坐臥位,以利于有效引流,減輕患者切口疼痛,利于患者呼吸。持續吸氧,提高血氧飽和度,促進CO2排出,防止高碳酸血癥的發生。鼓勵患者深呼吸,協助患者翻身拍背,促進咳嗽排痰。囑患者及家屬注意保持切口清潔、干燥,并觀察有無滲液、滲血等現象,以便及時發現,并及時向醫師匯報、處理。腹腔鏡手術組6 h可進水,并逐步給予低脂流質;開腹手術組第2天可給予低脂流食,并逐步過渡為半流質飲食。術后應主要預防發生下肢靜脈血栓,給予壓力梯度彈力襪治療,術后當天即可根據患者的疼痛及恢復情況,囑其下床適量活動,促進機體恢復[8]。

腹腔引流管護理:應注意觀察腹腔引流管內引流物的顏色、性質及引流量,判斷有無術后腹腔出血或膽漏等并發癥的發生。如腹腔引流液為淡血性,且引流量逐日減少,5~7 d可拔除。如引流管內有新鮮活動性出血,應定時擠捏,并按腹腔出血并發癥進行處理,查血常規、床邊B超等判斷出血量,給予止血藥物,必要時及時行剖腹手術探查。如出現膽汁樣液體,引流量不多,且引流通暢,患者無不適主訴,并逐漸減少,多可自行愈合,無需特殊處理;如引流不通暢,患者出現發熱及腹膜炎體征等,應按膽漏并發癥進行及時處理。

膽道T形管護理:留置T管引流的主要目的是通暢膽道引流及術后膽道鏡二期取石。術后應以離心方向擠捏管道,確保管道通暢。同時記錄T管引流量。發現引流量突然減少或無膽汁引流時,應及時查找原因,檢查T管有無堵塞或脫出。腹腔鏡組術后竇道形成的時間比開腹手術長,所以帶管時間一般應延長至6~8周。

出院指導:患者出院后早期進低脂飲食,禁食油膩、蛋黃及油炸食物。8~12周后可逐漸過渡到正常飲食。出院前,有T管的患者,應告知出院后T管的護理的注意事項及方法。出現異常時應及時返院就診。

1.5 統計學處理 采用SPSS 18.0統計軟件進行分析,計量資料以(x-±s)表示,采用t檢驗,住院費用比較采用秩和檢驗,計數資料采用x2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

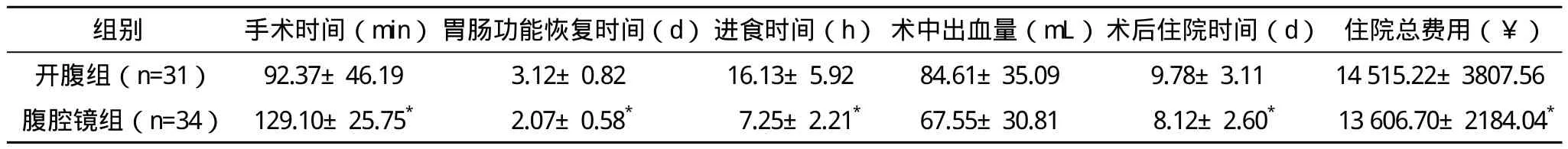

兩組患者在術后胃腸功能恢復時間、進食時間、術后住院時間、住院總時間比較差異有統計學意義(P<0.05),手術中出血量兩組比較差異無統計學意義(P>0.05)。與開腹組相比,腹腔鏡組手術時間較之有所延長,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

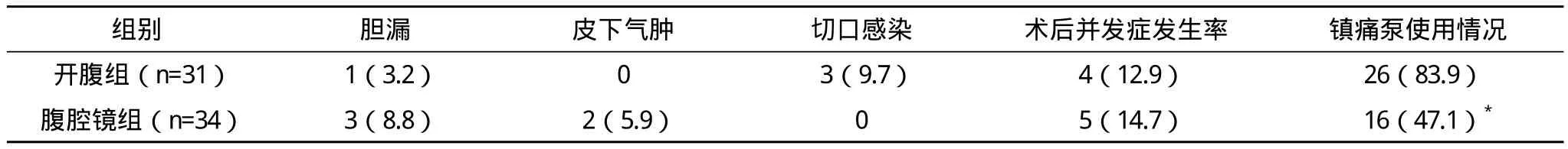

術后并發癥發生率比較:開腹組術后并發切口感染3例,術后并發膽漏1例,術后并發癥發生率為12.9%;腹腔鏡組術后未發生切口感染,術后并發膽漏3例,術后皮下氣腫2例,術后并發癥發生率為14.7%,兩組并發癥發生率比較差異無統汁學意義(P>0.05)。開腹組鎮痛泵使用率為83.9%;腹腔鏡組鎮痛泵使用率為47.1%,差異有統汁學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者臨床數據比較(±s)

表1 兩組患者臨床數據比較(±s)

*與開腹組相比,P<0.05

組別 手術時間(min)胃腸功能恢復時間(d)進食時間(h) 術中出血量(mL)術后住院時間(d) 住院總費用(¥)開腹組(n=31) 92.37±46.19 3.12±0.82 16.13±5.92 84.61±35.09 9.78±3.11 14 515.22±3807.56腹腔鏡組(n=34) 129.10±25.75* 2.07±0.58* 7.25±2.21* 67.55±30.81 8.12±2.60* 13 606.70±2184.04*

表2 兩組患者并發癥發生情況 例(%)

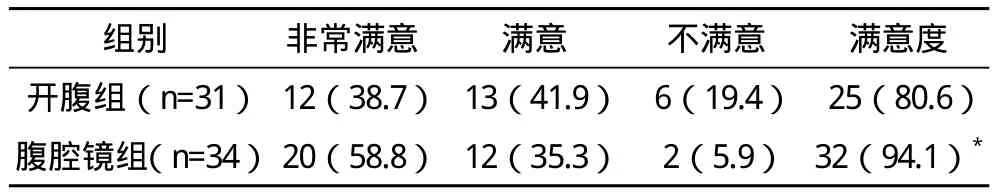

術后護理工作滿意度比較:開腹組護理滿意率為80.6%;腹腔鏡組護理率為94.1%,兩組比較差異有統汁學意義(P<0.05)。見表3。

兩組患者均隨訪6~12個月,隨訪期內均未發現膽漏、膽管狹窄及膽管炎、殘余結石等情況。

表3 兩組患者對圍手術期護理滿意度 例(%)

3 討論

傳統開腹膽囊切除和膽總管探查取石留置T管手術創傷較大,住院時間長,給患者帶來很多痛苦和恢復上的困難。隨著微創技術的不斷開展,腹腔鏡技術逐漸用于膽道結石的治療,手術創傷較小,可顯著縮短患者的治療時間,對提高患者的術后恢復療效有明顯作用。自1991年Phillip成功施行第1例腹腔鏡膽總管切開取石術以來[9],結合術中膽道鏡的使用,使腹腔鏡的微創優勢日益凸顯,所以LCBDE技術得到了快速發展和較為廣泛的應用[10-12]。

回顧分析本組臨床資料及護理特點,結果顯示,腹腔鏡組與開腹手術組相比,無論從住院時間、住院總費用及術后并發癥發生率等方面相比,還是從術后胃腸功能恢復時間、進食時間等方面相比,差異均有統計學意義。表明腹腔鏡下膽總管切開、經纖維膽道鏡取石,手術較為安全,減少了患者的痛苦及術后恢復的時間,結合精心的圍手術期護理,具有很好的優勢,有明顯的社會效益和經濟效益[13]。

從胃腸功能恢復時間來看,腹腔鏡微創手術對創傷小,切口疼痛輕,術后可以早期活動,胃腸功能恢復快;而開腹手術組對胃腸道干擾大,切口疼痛較劇,與本組病例的結果相符。由于腹腔鏡手術胃腸功能恢復快,筆者的臨床經驗是術后6 h即可給予流質飲食,并逐步過渡;而開腹手術胃腸功能恢復較慢,盡管做了改進,不再常規胃腸減壓及肛門排氣后進食,但仍將進食時間安排在第2天的上午為宜。腹腔鏡手術組創傷小,痛苦少,恢復較快,術后住院天數較開腹手術組明顯減少,住院天數短;相應的,開腹手術由于創傷大,恢復較慢,加之往往需行T管引流,住院時間及住院總費用與腹腔鏡組相比明顯增加。筆者結果顯示:開腹組31例中使用鎮痛泵的患者26例,使用率為83.9%;腹腔鏡組使用鎮痛泵16例,使用率為47.1%,兩組比較差異有統汁學意義(P<0.05)。鎮痛藥物使用率較對照組明顯降低,說明手術的微創加上有效的圍手術期護理干預可以明顯減輕患者的痛苦,減輕劇烈疼痛帶來的不良事件的發生,可以提高患者對臨床療效及護理工作的滿意度,促進患者的恢復。

從兩組患者的并發癥發生率結果看,開腹組31例,術后并發切口感染3例,術后并發膽漏1例,術后并發癥發生率為12.9%;腹腔鏡組術后未發生切口感染,術后并發膽漏3例,術后皮下氣腫2例,術后并發癥發生率為14.7%,兩組比較差異無統汁學意義(P>0.05)。對圍手術期護理方面,應加強空氣消毒、床單位消毒和自然通風,加強病區感染的相關管理措施;術前術區皮膚準備的規范;術后切口的觀察及及時換藥等護理措施,嚴格遵守無菌原則,避免外源性感染。改善局部和全身狀況、加強抗感染等治療等均可使手術部位感染率明顯下降。對于腹腔鏡手術組而言,膽漏發生的例數較開腹組多,可能的原因是早期腹腔鏡技術學習曲線所致。在腹腔鏡縫合技術上,手術醫師都有學習的過程[14]。早期的膽漏,術后觀察中應注意腹痛及腹部體征的變化,注意患者的體溫變化及皮膚鞏膜是否存在黃疸,觀察腹腔引流管中是否有黃色引流液引出。因為膽汁比較稠厚,易阻塞引流管,應定時擠捏引流管,保持引流管通暢[15],不宜過早拔除引流管,如果引流不通暢,出現發熱癥狀及局部有積液未能完全引出,應在B超或CT引導下行穿刺置管引流。本研究有4例發生膽漏,經腹腔持續引流保守治療后治愈。皮下氣腫是腹腔鏡手術術后特有的并發癥,術畢應盡可能將腹腔內氣體排盡,可以最大程度地避免或減少皮下氣腫的發生。術后護理過程中應采取舒適體位,并盡早下床活動,增加血液循環,促進氣體吸收。注意密切觀察患者皮下氣腫的變化,本組兩例皮下氣腫的患者均為少量的皮下氣腫,在對癥處理后自行吸收。如果皮下氣腫較明顯部位,可采取注射器排除積氣,減少皮下張力的方法。同時應嚴格觀察生命體征和血氧飽和度,如發現異常,及時報告醫生進一步明確診斷和處理,預防皮下氣腫導致嚴重并發癥的發生。

有效的圍手術期護理在腹腔鏡聯合膽道鏡治療膽囊結石合并膽總管結石的實施過程中發揮著重要作用,可顯著提高患者配合治療的積極性和依從性,有助于提高臨床治療效果,提高患者對臨床護理工作的滿意度。筆者的研究結果提示:兩組患者術后護理工作滿意度:開腹組31例,護理滿意25例,滿意率為80.6%;腹腔鏡組護理滿意32例,滿意率為94.1%,兩組比較差異有統汁學意義(P<0.05)。說明通過細致、有效、有針對性的圍手術期護理干預,患者得到滿意的治療結果,工作也得到了患者的認可與肯定。

筆者認為,在具備豐富的腹腔鏡操作技術的基礎上,施行腹腔鏡聯合膽道鏡治療膽囊結石合并膽總管結石與傳統開腹手術相比,具有創傷小、恢復快、住院時間短等優點,可以常規開展。同時也減輕了護理工作量,讓護理人員有更多精力進行細致精心的護理,提高護理工作效率和質量,達到更好的護理療效。

[1]秦明放,趙宏志,王慶,等.微創治療肝外膽管結石階梯性方案研究[J].中國實用外科雜志,2004,24(2):88-90.

[2]Rogers S J,Cello J P,Horn J K.Prospective randomized trial of LC+LCBDE vs ERCP/S+ LC for common bile duct stone disease[J].Archives of Surgery,2010,12(10):28-33.

[3]Sanchez A,Rodriguez O,Bellorin O.Laparoscopic common bile duct exploration in patients with gallstones and choledocholithiasis[J].Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons,2010,15(15):246-250.

[4]Duensing R A, Williams R A, Collins J C,et al.Managing choledocholithiasis in the laparoscopic era[J].Am J Surg,1995,170(6):619-623.

[5]Cai H,Sun D,Sun Y.Primary closure following laparoscopic common bile duct exploration combined with intraoperative cholangiography and choledochoscopy[J].World Journal of Surgery,2012,16(1):164-170.

[6]史建安,韓杰,田所禮,等.腹腔鏡聯合纖維膽道鏡膽總管探查取石一期縫合臨床體會[J].中國醫學創新,2012,9(26):112-113.

[7]賈麗華,張錦芳.內鏡保膽聯合EST治療膽囊、膽總管結石的圍手術期護理[J].護士進修雜志,2010,21(22):2054-2055.

[8]蔡春滿.腹腔鏡膽總管探查術圍手術期護理[J].中國醫學創新,2011,8(26):87-88.

[9]Phillip E H.New technique for the treatment of common bile ductcalculi encountered during laparoscopic cholecystectomy[J].J Probl Gene Surg,1991,8(6):387.

[10]戴途,陳波,金慧涵,等.腹腔鏡治療肝外膽管結石個體化方案的臨床應用[J].中華消化內鏡雜志,2012,23(1):43-45.

[11]Chung H J,Jeong S,Lee D H.Giant choledocholithiasis treated by mechanical lithotripsy using a gastric bezoar basket[J].World Journal of Gastroenterology,2012,18(25):3327-3330.

[12]Tekin A,Ogetman Z.Laparoscopic exploration of the common bile duct with a rigid scope in patients with problematic choledocholithiasis[J].World Journal of Surgery,2010,21(8):1894-1899.

[13]岳冬梅.淺談腹腔鏡膽囊切除術圍手術期護理[J].中國醫學創新,2012,9(7):75-76.

[14]楊新賢.腹腔鏡聯合膽道鏡治療膽囊膽總管結石的臨床觀察[J].中國醫學創新,2012,9(11):22-23.

[15]張夕芬.23例腹腔鏡膽總管切開取石術的觀察及護理[J].中國醫學創新,2011,8(4):118-119.