姚靜安:幸福生活“烙”出來

京根兒

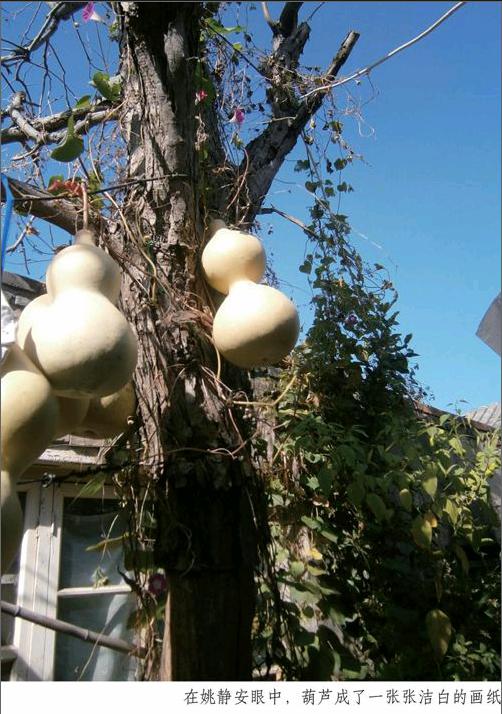

姚靜安住在北京東城后鼓樓苑胡同15號的小院兒中,這里擁有北京小雜院的雜亂擁擠,但在七拐八繞地行進中,從前出廊子后出廈的格局里還是能猜出曾經的主人不是等閑之輩。穿過小道繞過幾株老樹,便到了位于小院最深處的姚靜安家,普通的是這里擁有著北京百姓平房之家的樸實簡單,不俗的是滿處掛著、擺著的葫蘆給這家中增添了不少滋味。有趣的是葫蘆上的烙畫有的栩栩如生,有的古韻十足,為這里增添了不少靈氣,而它們均是出自姚靜安這位肢體殘疾、大多數時間以床為伴的人之手,更讓人心中頓生幾分肅敬。

從生命的奇跡談起

“今天咱們倆能在一起聊天,還真應該感謝我們家老太太,要不是她老人家當時的英明決斷,您今天還真見不著我了。”斜靠在床上的姚靜安談起身世,并沒有因為殘疾或是人生的不公而顯得頹廢,反而風趣中多了幾分睿智:“我剛一出生,醫生并沒有像對待別的孩子那樣樂樂呵呵地向主家兒報喜,而是嚴肅地問我母親,您這孩子考慮一下還要嗎?當時我們家老太太有點犯蒙。心說生了個死孩子?于是醫生一五一十地告訴了母親實情,我被診斷為先天性脊柱殘裂,胸部以下癱瘓,最多也就14天的活頭兒。醫生說如果不要,醫院可以留下來做醫學實驗。怎么也是身上掉下來的肉,給醫院當了實驗品,那我們家老太太哪兒干呀?于是就這么把我抱回了家。您想想萬一當時,老太太一活動心眼兒,我今天還不知道上哪兒烙葫蘆去哪!”

姚靜安就這樣創造了生命的奇跡,從1962年1月生人到現在,早已經打破了醫生當初所給出的14天的魔咒。而他本人則更感恩于自己的家庭和北京的人、北京的小院生活。

他告訴筆者,母親生了8個孩子,因為自己是老小,所以雖然身體有殘疾,但是哥哥姐姐都很照顧自己,而且最大的大姐比自己要大18歲,生活中的很多困難都是家人幫助解決的。甚至于到了十幾歲,姐姐還抱著自己出去玩,可以說是兄弟姐妹之間的幫助才使得他能夠走到今天。其實,這種呵護并不只存在于自家之中,北京有句老話兒“遠親不如近鄰”。確實如此,大雜院中住著很多人家,不單長輩們對姚靜安這個特殊的孩子照顧有加,而且同齡的孩子們也都和他成為了“莫逆之交”。回憶起童年的生活,姚靜安品味更多的是快樂。

正聊著,鄰居李哥進來串門,便打開了話匣子:“別看安子常年悶在屋里,可知識量不比誰差。雖說沒上過一天學,但從在葫蘆上烙畫的手藝,也能看出他的天分和努力。打小兒他的哥哥姐姐就喜歡和他聊天,并且把在外面看到的和發生的事情告訴他,而他則常會和我們這些小哥們兒一同分享。”看著李哥如數家珍地聊著姚靜安的童年生活,終于解開了筆者最初的心中謎團。之所以他并沒有被人生的波折擊垮,反而展現出的是一種樂觀,與老北京鄰里之間的友情,以及家中的那份親情呵護是分不開的。

老李還告訴筆者,姚靜安小時候可是名人,別看他身有殘疾,可臂力了得,街里街坊的孩子們經常和他比試,每每都是姚靜安獲勝,小伙伴們則佩服有加。而且姚靜安打小就喜歡生活,喜歡生活的味道,會飛的養過鳥,會叫的養過貓,會游的養過魚。或許正是童年對于生活的積累,才為現在的葫蘆畫奠定了基礎。

我與葫蘆結緣

談到與葫蘆結緣,姚靜安說這還是得從鄰居說起。童年時,姐姐經常背著他去鄰居家串門,一次他猛然被布滿天棚的綠茵所吸引。綠茵深處,那幾個可愛的葫蘆,肥嘟嘟長得喜人,而一陣風吹過,輕輕搖晃著,像在風趣地打著招呼,那一刻姚靜安真的被迷住了。

“得了,回頭等葫蘆長熟了,一定送你一個跟你就伴兒!”鄰居見姚靜安這么喜歡葫蘆,爽快地許諾到時送他一個最端正的。幾天后,一個長得甭提多標志的小葫蘆成為了姚靜安童年的特殊“朋友”。自打有了這個小葫蘆,他的童年仿佛有了更多的樂趣,有事沒事就拿出來把玩,甚至于放在枕頭旁一起共眠。不過,孩子就是孩子,因為一次忘乎所以地在床上爬來滾去,一不留神,小葫蘆被壓到了身下,再看看已然成了八瓣兒。大哭一場是在所難免的。還是家人有主意,幾番安慰過后,讓他把葫蘆子兒收集起來,這樣自家的小院兒里也可以成為葫蘆的樂園……

功夫不負有心人,來年春天,姚家門前已然有了充滿希望的綠茵,而一個小葫蘆的誕生又讓姚靜安有了新的盼頭兒,更讓他加深了對葫蘆的了解。相信他當時與葫蘆的點滴情緣,以及整日看著葫蘆一點點生長,對于生活中的細微觀察與感知,也奠定了他日后繪畫的基礎。

葫蘆在咱老北京有著“福祿”的吉祥含義,更有象征一家子團結向上、人丁興旺的意義。您想呀,這一根藤上結出個個飽滿喜人的葫蘆,像不像一家子兄弟姐妹互助互愛呢?姚靜安坦言,說起開始在葫蘆上烙畫,這得感謝我姐姐,是她培養了我對于繪畫的能力與興趣。

姐姐從小喜歡畫畫,在學校里美術課成績優越,回家更是喜歡捧著當時最盛行的《鋼鐵是怎樣煉成的》《普希金》等小人書看。于是姚靜安便照著姐姐小人書中的圖畫自己臨摹,這或許是人生中走入繪畫大門的第一課。

對于繪畫的興趣打小養成,由興趣成為伙伴,由伙伴成為了夢想。雖然腿腳不方便,可電視這個大課堂幫了他不少忙。八九十年代電視中經常會有素描之類的電視課堂,于是自學成為了姚靜安汲取繪畫技巧與理論的唯一方式。而北京有著諸多文化元素,有著得天獨厚的“模特兒”資源,遠了走不了近處沒問題,胡同里的門樓、街口兒的古樹,還有最有味道的北京生活片段都成了他的繪畫內容。您還別小看咱們這位“足不出戶”的“畫家”,《素描門樓兒》剛一出世便被大家伙喜愛,日后居委會、街道乃至區里面的展覽,姚靜安的藝術作品越來越多地出現在了眾人面前。

時過境遷,雖說小院變成了雜院,葫蘆架子已然被更多的小房兒所占領,但談起葫蘆與童年的往事,仍舊讓姚靜安感到其中的不少滋味。一年夏天,在家人的陪伴下姚靜安來到了月壇書市,猛然見到一個賣葫蘆的小攤,一問嚇一跳,小小的葫蘆居然要賣十幾甚至幾十塊錢,這一下又燃起了姚靜安的葫蘆情結。回家后的當天,他家窗前多了幾個泡沫盒子與小盆兒。沒過多久,葫蘆順藤而出,仿佛帶著童年的回憶,帶著新的希望,特意回到了姚靜安的生活中,給了他更多的驚喜與憧憬。

烙出新的生活

談及在葫蘆上烙畫,姚靜安用了一句話:“當上天為你關上一扇門的時候,必定會開啟另一扇窗。”談起烙畫,連他自己都沒想到,多年積累的繪畫基礎會如此順利地反映在葫蘆這一特殊的載體上。說著他拿出一個早期的作品給筆者看,幾個活靈活現的孩子置于葫蘆各處,傳統圖示點綴其中。“我最開始就是在潘家園看到的葫蘆烙畫,感覺挺有意思,問人家這圖案是咋畫上去的,人家一指,原來就是用電工用的電烙鐵。回家后,我也弄了一個,學著人家的樣子去畫,甭說還真有點意思。雖然早期的作品比較順利地上手,但從圖案到布局還是有點不成熟。不過,從畫第一個葫蘆后,我的生活便也有了更新的色彩。”

“最開始烙葫蘆純粹就是興趣,有了新作品當禮物送給朋友們,慢慢地周圍的朋友鄰居,越來越多的人知道了我有這個手藝。”2006年,正值我國申奧5周年紀念日,街道找到姚靜安,希望他以葫蘆為載體代表所在地區送出一件特殊的禮物。左思右想,不如用福娃形象與可愛的葫蘆聯系到一起,而且葫蘆在傳統文化中又極具吉祥含義。雖然沒具體見過詳細的福娃畫稿,不過照著報紙,六只可愛靈動且栩栩如生的福娃葫蘆愣是誕生于姚靜安手中。他為作品取名《心系奧運》,寓意2008年奧運會六六大順,1個大葫蘆上福娃們圍成圓圈象征團結進取,而5個小葫蘆福娃是“北京歡迎你”。

沒想到的是,這六個“寶貝兒”真給姚靜安掙足了面子,不單走出了胡同街道聲名遠揚,更被區領導重視,相關媒體把姚靜安和葫蘆福娃消息進行了報道。葫蘆烙畫不單豐富了他的生活,更為他建立了信心。2008年殘奧會期間,姚靜安還與他的作品一同在公眾面前展現出了特殊的光彩,而這一葫蘆烙畫手藝更成為了原東城區的非遺項目,得以被更多的朋友所知。

采訪即將結束時姚靜安告訴筆者,雖然身體有殘疾,現在的生活條件也很普通,但葫蘆以及烙畫給他帶來了更多樂趣。他希望自己的手藝給更多人帶來歡樂,他的夢想是能夠有一家自己的店,雖然距離這個夢想的實現還有一定距離,但是能夠通過作品傳遞給更多人一種樂觀的正能量,自己從心底里感到高興。

采訪結束,姚靜安與他的葫蘆烙畫一直在筆者腦中出現,他的樂觀以及微笑著回憶童年的歷史,不禁讓筆者感受到了一種特殊的震撼。作為北京普普通通的一員,姚靜安對生活很不普通的樂觀與豁達,為他帶來了不凡的人生感受。人生無常,有諸多的不如意,有諸多的檻兒需要邁過。但面對姚靜安這位在人生的不公中找到樂趣,在普通的生活中找到希望,并為之充滿熱情地追求時,作為身體健全者的您,還有什么顏面去愁、去煩呢?

(編輯·宋冰華)

ice7051@sina.com