不為人知的雙塔寺(上篇)

張田

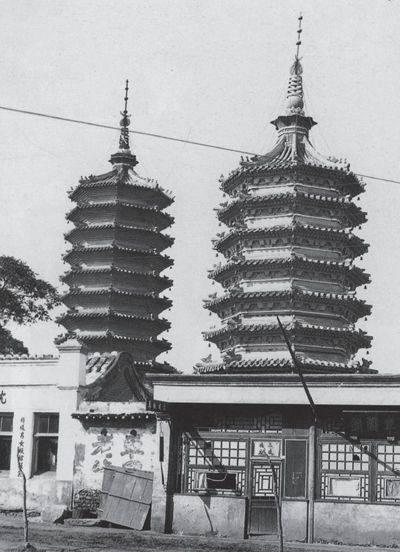

1949年,當北平成為新中國的首都后,舊城改造成為了眾人關注的焦點,尤其是天安門前的這條長安街,每年國慶都有幾十萬人民群眾匯集于此,接受毛主席的檢閱。但位于長安街上的長安左門和長安右門妨礙了游行隊伍順利進入天安門前,因此許多人提出將長安左、右門拆除,并對長安街進行改造。當時蘇聯專家提出了利用東交民巷操場空地并沿長安街建設行政辦公樓的建議。建議剛一提出,就遭到了我國著名的建筑師梁思成與陳占祥的反對,他們認為這樣將增大長安街地區人口的密度,造成交通擁擠等諸多問題,并向政府提交了長達2.5萬字的解決方案。但 “梁陳方案”未被采納,而快拆、全拆則成為了最終的指導思想。就這樣長安街的改造工程,打響了舊城改造的第一炮。1952年位于長安街上東、西三座門被拆,1954年東四牌樓和西四牌樓被拆。同年在拓寬西長安街時,雙塔和慶壽寺也面臨被拆。梁思成先生聽到這個消息后,當場就暈了過去,因為在這次改造過程中,北京古都建筑精華不斷被拆,這一次又輪到了雙塔慶壽寺。雙塔慶壽寺不僅建造時間久遠,而且它還是一座能代表北京城悠久歷史的地標性建筑物。古樸的寺廟,玲瓏秀麗的雙塔曾是西長安街上最美的一道風景線。經典傳統京劇《四進士》中毛朋、田倫、顧讀。劉題四進士曾在雙塔寺前盟誓,出京為官后要謹遵海瑞老恩師的教誨,不得徇私枉法、貪污受賄,由此引出了一段驚心動魄的連環案。可見雙塔寺在北京的影響,它成為了京城的代名詞。這座美麗的雙塔寺理應保留下來,但卻遭到了交通工程師們的反對。為了不影響交通,梁先生又提議將其保留改建為街心環島,這樣不僅不阻礙交通還美化了周邊環境,但依然遭到強烈的抵制。1955年4月,在梁先生無數次奔走呼號聲中,這座珍貴的雙塔慶壽寺還是永遠地從北京城消失了。雖然雙塔寺消失了,但它的故事并沒有消失,下面我就來講講它的歷史與故事。

大慶壽寺內無雙塔

雙塔寺,正名大慶壽寺,因寺內西側立有二塔,故俗稱“雙塔寺”。寺因雙塔而聞名京城,但初建寺時并無雙塔,這到底是怎么回事呢?

大慶壽寺建于金大定二年(1162),是金世宗完顏雍入主燕京(今北京)時,敕建的皇家寺廟之一。寺廟規模宏大、名僧輩出。寺廟落成后世宗命皇子燕王到此降香祈福,并賜予寺內大量的錢財與沃田。大慶壽寺也因其純正的“皇家血統”,成為了金中都城北的著名大寺。寺內遍植松柏,虬枝傲骨,翠葉崢嶸,其間還建有池水,流水淙淙美不勝收,池上架有二座橋溝通東西。世宗過世后,其孫完顏璟(金章宗)繼位,章宗因愛其幽靜閑適,經常與其母到此參禪禮佛,寺內的 “飛渡橋”和“飛虹橋”這六個大字就出于章宗之手。章宗雖為少數民族的皇帝,但其酷愛漢族文化,不僅寫詩作賦,還愛好繪畫和書法。石橋上這幾個龍飛鳳舞、遒勁有力的大字,堪稱書法藝術中的一大精品,但明嘉靖十四年(1535)的一場大火,把石刻燒得灰飛煙滅。除此之外,寺內還藏有一寶,那就是有著金朝“第一”文學家、書法家之稱的黨懷英所寫的慶壽寺石碑,這塊八分書的碑刻在后來所藏的歷代碑刻中最為精妙,但在明正統年間被太監所毀。

雙塔寺的由來

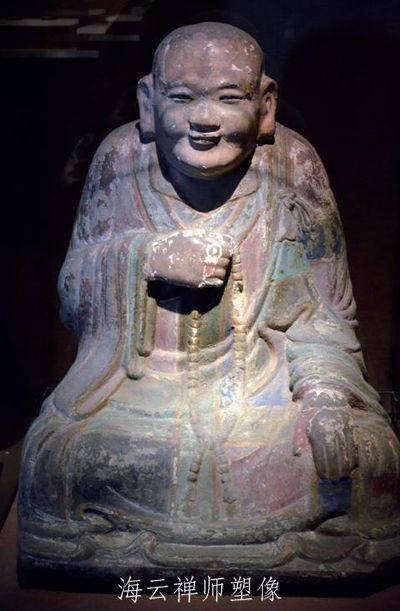

海云禪師,生于金泰和二年(1202)十二月十五日,卒于元憲宗七年(1257)四月初四,世壽五十六歲,是大慶壽寺歷代禪師中最有聲望的一位,也是雙塔中的第一位主人。

禪師俗姓宋,法名印簡,號海云,是山西嵐谷寧遠(今山西嵐縣)人。禪師一生頗為傳奇,歷經了金末元初,歷事了金、元兩朝的多位皇帝,最終成為燕京地區重要的佛教領軍人物。他做了大慶壽寺住持后,接觸了不少在燕京的蒙古貴族,禪師利用自己的地位與聲望,向他們大力宣揚佛法,并結合了儒家思想,向蒙古國的統治階級提出了 “仁恕為心”、“國以民為本”的治國理念。禪師以高深的佛法和仁者之心,受到大批蒙古貴族階級的追捧,尤其是元太祖(成吉思汗)、太宗(窩闊臺)、定宗(貴由)、憲宗(蒙哥)、世祖(忽必烈)這五代君王,對他都崇敬有加,顧遇隆渥,無出其右。

至元四年(1267),在修建元大都時,海云禪師與其徒可庵禪師的靈塔正擋在新建的南城墻的要沖之上,為了避免拆塔,世祖皇帝忽必烈下旨:(南城墻)遠三十步許,環而筑之。這就是為什么元大都的南北略成長方形,而南城墻西段卻拐了彎的原因了。

元憲宗七年(1257)四月初四,海云禪師于華嚴寺圓寂,世壽五十六歲。忽必烈下旨,賜海云禪師謚號為“佛日圓明大宗師”,并在大慶壽寺西側建九級密檐式靈塔一座,寶塔雄偉壯觀直沖云霄。除這座靈塔外,陜西、河南等地還建有禪師靈塔七座。禪師一生為弘揚佛法殫精竭慮,同時也為元朝的漢化統治做出了極大貢獻。

寺內第二座靈塔為可庵朗公靈塔。海云禪師一生為元朝統治者所尊崇,學徒數萬,但得法者僅十四人,其中以可庵朗和賾庵儇朗兩位弟子最為得意。可庵禪師,法名智朗,尊稱朗公,也是一位大德高僧,其弟子有蓽庵滿和太傅劉文貞公,劉文貞就是劉秉忠。劉秉忠在元初政壇上可算得上是一位舉足輕重的大人物,他與元世祖忽必烈亦師亦友,世祖對他言聽計從寵愛有加。他不僅為元朝的制國安邦獻計獻策,還經常勸誡忽必烈不要濫殺無辜,對人民要施以仁政。這種仁者愛人的思想與海云禪師、可庵朗禪師一脈相承。可庵朗禪師繼為大慶壽寺主持,其圓寂后,元朝政府又為他建了一座七級密檐式靈塔,塔額曰佛日圓照大禪師可庵之靈塔。

(編輯·韓旭)

hanxu716@126.com