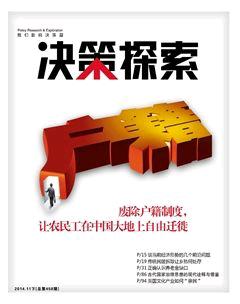

廢除戶籍制度,讓農(nóng)民工在中國大地上自由遷徙

潘慧琳

編者按:

中國有接近3億的農(nóng)民工,雖然這個群體戶口本上寫的是農(nóng)民,但他們卻長期居住(暫住)在城市里,干著工人的行當。他們行走在城市的邊緣,如過客一般。城市不是他們的,在高樓大廈里他們尋不到歸宿感,只有將鄉(xiāng)愁寄托在一年一度的大遷徙里——浩浩蕩蕩的春運就是這么來的。

農(nóng)民工大規(guī)模出現(xiàn)是在1990年前后。公允地說,農(nóng)民工的出現(xiàn)其實是一種社會進步,體現(xiàn)了戶籍制度對農(nóng)民人身自由束縛的減弱。因為在30年前,農(nóng)民到縣城辦點事情都得揣一張村里開的介紹信,否則寸步難行。當這種束縛減弱之后,就有成千上萬的農(nóng)民來到經(jīng)濟發(fā)達的城市和沿海地區(qū)。他們?yōu)閲摇樯鐣?chuàng)造了極大的價值,同時也使得自己的家庭狀況得到改觀。如今,權利意識逐漸蘇醒的第二代、第三代農(nóng)民工,與父輩相比,他們更看重公平的競爭環(huán)境、期待完善的社會保障體系、追求國民待遇身份——他們希望在中國的大地上能夠自由自在地遷徙。要實現(xiàn)這個目的,就得在農(nóng)民工產(chǎn)生的根源上動腦筋。造成農(nóng)民工這一兩不像群體的正是二元化的戶籍制度,因此,農(nóng)民工要想享受自由遷徙權,就得廢除在中國已經(jīng)存在了60多年的戶籍制度。2014年7月30日,中國戶籍制度改革方案得以面世,國務院印發(fā)《國務院關于進一步推進戶籍制度改革的意見》。如今,這項制度在河南也到了壽終正寢。11月12日,《河南省人民政府關于深化戶籍制度改革的實施意見》(以下簡稱《意見》)正式出臺。《意見》提出,取消農(nóng)業(yè)戶口與非農(nóng)業(yè)戶口性質(zhì)區(qū)分,統(tǒng)一登記為居民戶口,全面實施居住證制度。這對于有序推進河南省農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化,實現(xiàn)全省新型城鎮(zhèn)化健康、有序、可持續(xù)發(fā)展有重要意義。那么,取消農(nóng)業(yè)和非農(nóng)業(yè)戶口區(qū)分之后,進城農(nóng)民如果拿到居住證,能享受到和城市居民一樣的社會福利嗎?他們是不是將從此失去土地?他們的權益如何保障?圍繞《意見》內(nèi)容和群眾關心的熱點問題,本刊記者根據(jù)有關政策進行解讀,以饗讀者。

為“戶口”困擾的農(nóng)民工,等來了好消息

習近平總書記強調(diào),推進人的城鎮(zhèn)化重要的環(huán)節(jié)在戶籍制度,加快戶籍制度改革,是涉及億萬農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的一項重大舉措。

2011年年底,時任河南省委書記盧展工就曾呼吁改革戶籍制度,取消農(nóng)民工稱呼。

“農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化”“推進戶籍改革”“進城農(nóng)民工落戶”……2014年 1月16日,河南省十二屆人大第三次會議開幕,這些關鍵詞出現(xiàn)在政府工作報告中。農(nóng)民工的城市戶口問題成為今年政府工作重點之一。

如何讓落戶農(nóng)民真正“落地生根”?

11月12日,進城多年一直為“戶口”困擾的農(nóng)民工,終于等來了期盼已久的好消息。

《河南省人民政府關于深化戶籍制度改革的實施意見》(以下簡稱《意見》)當日正式出臺。《意見》提出,取消農(nóng)業(yè)戶口與非農(nóng)業(yè)戶口性質(zhì)區(qū)分,統(tǒng)一登記為居民戶口,全面實施居住證制度。《意見》的出臺標志著河南省將一舉打破城市門檻,所有省轄市將敞開懷抱,歡迎農(nóng)村務工人員前往安家。這意味著,河南省要放寬進城農(nóng)民落戶條件,逐步實現(xiàn)居住證制度,長期以來界限鮮明的城鄉(xiāng)二元戶籍制度,在河南正面臨全面破冰。以后,農(nóng)村人,城里人,不再以戶口論身份。建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的戶口登記制度和居住證制度后,公民到別的城市居住半年以上即可在當?shù)厣觐I居住證。這意味著,符合遷移條件的居民可以在城鄉(xiāng)之間遷移,自主定居;持有居住證即可享有與當?shù)貞艏丝谕鹊木蜆I(yè)、基本公共教育、醫(yī)衛(wèi)服務等權利。

河南作為全國戶籍人口第一大省、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省,出臺深化戶籍制度改革政策是對黨的十八大,十八屆三中、四中全會精神的貫徹落實;是實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展,圓廣大農(nóng)民的進城夢,使億萬農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口共享改革紅利的一項重大舉措;是徹底破除城鄉(xiāng)二元結構體制,推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設的一項重大任務。這對于有序推進河南省農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化,實現(xiàn)全省新型城鎮(zhèn)化健康、有序、可持續(xù)發(fā)展有重要意義。