出于心,達于心

漣漪

2014年7月4日晚,中國臺灣鋼琴家林秋孜的2013-2014國際巡演的最后一站在森海塞爾上海音樂廳舉辦。盡管當晚適逢上海的另兩場宣傳攻勢極其猛烈的大型音樂類演出同時舉行,且天降暴雨,但林秋孜還是憑借其精心策劃的曲目吸引了近九成的觀眾到場,這樣的上座率對于首次來到上海舉辦音樂會的演奏家來說,已是相當好的成績了。而當晚林秋孜的演奏單純、明朗、優美、均衡,可深感其于歐洲研習、生活三十余年中所承襲的維也納古典樂派之典雅風韻,不愧于她親自為音樂會所取之名“魅力經典”。

開場第一首是莫扎特的《C大調鋼琴奏鳴曲》(K.330)。這部作品是作曲家創作中期的五首奏鳴曲之一,整體基調熱情、明朗、樂觀。林秋孜選擇的演奏速度慢于一般我們熟悉的版本,沒有一般女性演奏家所呈現出來的矯飾,表達相當嚴謹,結構感很強,凸顯了莫扎特作品中的古典勻稱性。第一樂章中的快速音群在她手中如串在一根線上的珍珠,在呈現出顆粒性音色的同時,又保持了整個樂句的連貫。其左手觸鍵略沉,這一特質在演奏第二樂章“如歌的行板”時尤為明顯,使得原本處于伴奏角色的左手偶爾會搶了演奏故事性主旋律的右手的“注意力”,但另一方面也增加了兩者的對話性。第三樂章的音色處理得相當明亮,快速的琶音靈活、輕巧,長串的裝飾音樂句具有優雅秀麗的洛可可風格。

上半場接下來的四首樂曲都是鋼琴詩人肖邦的作品。首先是《升C小調夜曲》(Nocturnes No.20),溫柔、沉靜的音色與流轉的氣息讓整個音樂廳內充滿了詩意的朦朧美。緊接著的《升C小調圓舞曲》(Op. 64 ,No. 2)旋律起伏處理得抑揚頓挫,對馬祖卡節奏的把握有著特殊的韻味。B段中波浪性旋律一小節一小節地層層疊加,最后塑造出一個小小的高潮,讓人聯想到作曲家所表達的揮之不去的愁緒。《練習曲》(Op. 25,No.1)是一首雙手琶音練習曲,以旋律聲部的歌唱性與織體的連貫性著稱,林秋孜采用了節制的速度,加上控制得當的踏板處理,讓作品呈現出優雅的氣質。最后《革命練習曲》并無大家慣常聽到的酣暢感,而是各段精微鋪陳,層次豐富,依古典架構詮釋的獨特樂解。

下半場是貝多芬著名的《第八鋼琴奏鳴曲“悲愴”》(Op.13)。作為維也納古典樂派的代表人物之一,貝多芬把該樂派在音樂創作中所表達的人性自覺意識作了前所未有的發揚。林秋孜演奏的“悲愴”少了一些沖動和暴烈,突出的是溫暖和哲思,嚴謹而不刻板,抒情而不造作。第一樂章第一主題的觸鍵清晰干凈,音色純正;第二主題中由低音到高音的跳奏,讓人聯想到春天破土的嫩芽,充滿舒暢的愉悅感。第二樂章似一首悲歌,飽滿純樸,優雅清新,林秋孜采用的音色柔軟明澈,散發著迷人的光澤,如月光般傾瀉、彌漫在觀眾席間。第三樂章是一個快板式的回旋曲式,節奏比較活潑歡快,林秋孜的處理則有著她一貫的親切、典雅,觸鍵輕巧,音色圓潤,仿佛珠玉般灑落,沒有凝重的陰影與孤寂感,似脫去自我內心的痛苦,奔向令人依戀的田園生活。

貝多芬之后,林秋孜選擇了一首肖邦的作品作為音樂會的結尾——《升C小調即興幻想曲》(Op. 66)。她以靈活積極的手指快速跑動和豐富的音色層次呈現出了這部作品擁有的強烈對比情緒。無論是第一部分的熱情洋溢、火花四濺,還是第二部分的優美如歌、舒展深情,她都演釋得相當自如。在觀眾熱烈的掌聲中,林秋孜又獻上了一曲由其親自改編自“弘一法師”李叔同名作《送別》的同名主題幻想曲,意蘊悠長,感情真摯,給這場以西方音樂作品開始的音樂會,畫上了一個中西相融的完美句號。

值得一提的是,當晚音樂會自始至終都貫穿著令人印象深刻的用心,不是硬件方面的用心,而是音樂家本身對觀眾與音樂的用心。每位入場觀眾都能在入場前免費領取到一本可讀性頗高的節目冊,里面不僅有林秋孜講述的該場音樂會主題“魅力經典”的策劃初衷,還有其親自撰寫的全部七首曲目的介紹。比起一般以旁觀者角度闡釋的“冷冰冰”的介紹,林秋孜本人的解讀則是通過演奏者多年來積累的音樂素養,對音樂史學、樂譜與演奏技巧作更為 “有血有肉”的表達。

當天音樂會有不少帶著孩子一同來欣賞的觀眾,樂章間免不了會出現掌聲。每次林秋孜都會微微把頭轉向觀眾席,向鼓掌的觀眾微笑著點頭感謝,而不是如其他音樂家那樣對“樂章間鼓掌”表現出排斥。她認為“音樂是靈性和諧的語言,代代薪傳”,再資深的樂迷也會有一個入門的過程,剛踏入古典音樂大門的觀眾更需要音樂家們的關愛與包容,況且鼓掌也代表著他們對自己所傳遞出來的音樂情感的一種肯定,大可接受。

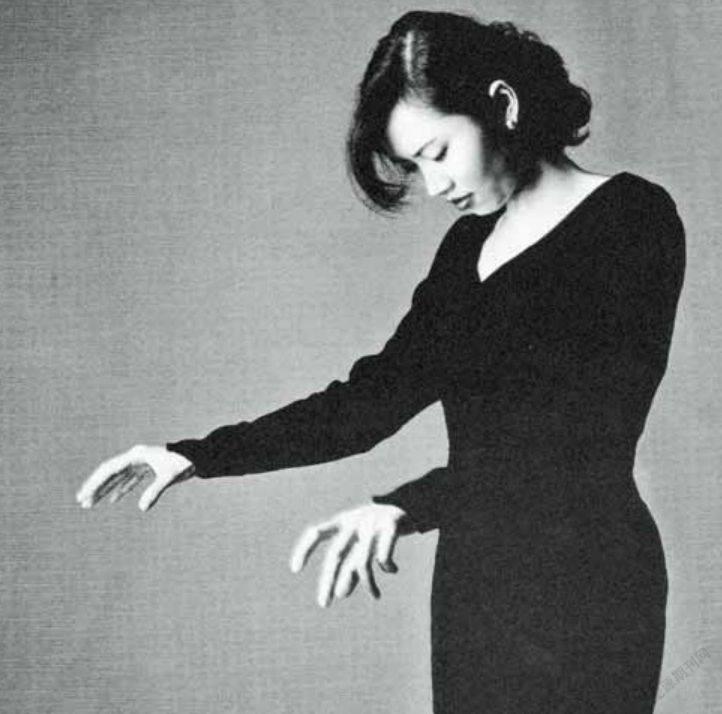

林秋孜的美,令人印象深刻。這個美不止體現在她端莊的容貌與優雅的儀態上,還有其豐厚的人文涵養與博大的情懷,充滿魅力。正如她自己在音樂會策劃初衷中寫的那樣“魅力的城市(上海)、魅力的作曲家人格、魅力的經典名作以及魅力獨特的詮釋,多重魅力交織,匯成一股美妙的能量,希望能感動每一位想要得到感動的聽眾……”此正所謂“出于心,而達于心”。