絲綢之路經濟帶建設的內涵與外延分析

申蕾

摘 要:2013年9月,中國國家主席習近平在中亞國家進行友好訪問期間提出共同建設“絲綢之路經濟帶”,相對于古代絲綢之路而言,絲綢之路經濟帶是完全不同的另一種概念,絕不是簡單意義上的復制或復興。從絲綢之路經濟帶的提出、輻射范圍、建設時機來臨、歐亞絲綢之路、建設前景展望等五個方面對其進行剖析,結論為絲綢之路經濟帶構想適時、恰當、具有極大的包容性,與他國戰略建議無任何沖突或不良影響,但在未來的鋪建過程中,必須把握好戰略關鍵點,因此需對建設當中可能存在的問題特別關注并積極應對。

關鍵詞:絲綢之路經濟帶;中國;中亞

中圖分類號:F12 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2014)33-0003-04

一、絲綢之路經濟帶的提出

2013年9月,中國國家主席習近平在中亞國家進行友好訪問,期間習主席在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學作出重要演講,提出共同建設“絲綢之路經濟帶”。時隔一個月,習主席在印度尼西亞國會發表重要演講時聲明中國愿與東盟國家共同建設21世紀“海上絲綢之路”。同年11月12日,在十八屆三中全會《決定》中,特別強調了要促進和周邊國家及地區的基礎設施互通建設,大力發展絲綢之路經濟帶、海上絲綢之路,最終形成全方位開放新格局。至此,一種以點帶面,縱深推進,逐步形成塊狀區域性合作的創新模式誕生了。這是繼20世紀90年代初中國第一次提出“絲綢之路經濟帶”概念后,首次將絲綢之路經濟帶及海上絲綢之路問題通過政策手段確立下來。

實際上,為促動絲綢之路經濟帶的快速發展,中國已貫通了東起連云港、途經中亞國家,西至荷蘭鹿特丹的一條鐵路線,而今再推絲綢之路經濟帶,實則有著特別重要的戰略意義:第一,借由絲綢之路經濟帶的建設實施為中國與鄰近國家及地區營造較好的交互政治、國防、民族環境;第二,國家與地區之間的基礎設施,尤其是交通基礎設施將得到最大程度上的互通互聯,對于任一國家或者地區而言,此舉都是區域化合作的重要前提;第三,中國國內的產業格局或將伴隨絲綢之路經濟帶的建設經歷重大調整,各種過剩產能得以消化,拉動東西部之間經濟互利共贏。

二、絲綢之路經濟帶輻射范圍

絲綢之路經濟帶相對于古代絲綢之路而言,是完全不同的另一種概念。歷史上古代絲綢之路指的是一條橫跨歐亞大陸的貿易交通線,在經由此路線進行的貿易中往來,尤以中國輸出的絲綢最具代表性,因此早在19世紀下半期,德國地理學家李希霍芬就將此路線稱為“絲綢之路”,后沿用至今。

絲綢之路經濟帶所涵蓋的地域范圍更為廣闊,它與古代絲綢之路并不是一一對應的關系,而是有了更新、更現代化的延展,從地理位置上來看,東起亞太經濟圈,中間途經中亞地區,西至歐洲發達經濟體,無疑是“世界上最長、最具有發展潛力的經濟大走廊”。就中國國內而言,包括有陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等西北五省區和重慶、四川、云南、廣西等西南四省區市。這一區域經濟圈的構建有利于從更深層次上促進西部大開發,引致東部發達地區再次改革的倒逼格局。

絲綢之路經濟帶的兩端連接著極有影響力的兩大經濟圈——亞太經濟圈以及歐洲經濟圈,中途又經過了資源豐沛的中亞地區,加之海上絲綢之路,其所包含在內的地域范圍十分廣博,文化及經濟內涵也必將富有深意。重設絲綢之路,絕不是簡單意義上的復制或復興,更不是單純以申報絲綢之路為世界遺產為目的,這是一個廣義上的海陸空立體交通貿易網絡,其價值取向及未來趨勢的重要性、獨特性使得我們必須立足更高點,從全盤的角度看待問題,從這一點上來說,絲綢之路經濟帶的范圍絕不僅僅限于“申遺”的若干國家,其輻射范圍之廣,值得深究。

三、絲綢之路經濟帶的建設時機來臨

(一)中國及中亞各國進入經濟穩定發展階段

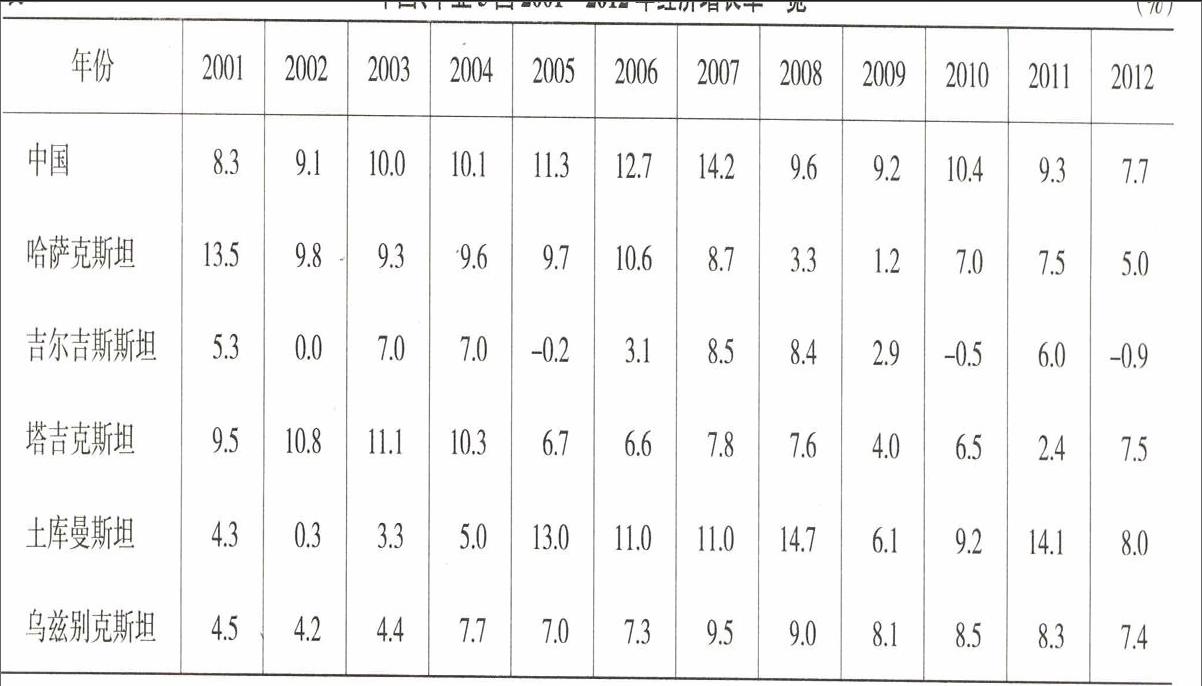

在經歷過獨立初期的動蕩蕭條、國際能源價格飆升期的局部激增和較長時期的不平衡增長后,中亞各國現今已基本進入相對穩定的經濟發展階段,以下表的中亞五國為例,鑒于全球經濟高速運行的大環境以及該區域出口產品價格不斷走高,近十年來除塔吉克斯坦個別年份表現不佳外,其余國家均保持較高的經濟增速。雖然在2010年后,各國經濟增速略有放緩,但總體而言仍處在穩定增長的大趨勢上。此外,中國的經濟表現一直良好,伴隨市場經濟體制的進一步確立,以及對于國際市場的逐步開放,其國內經濟長期處于穩定增長階段,在整個亞洲和世界經濟體系中占據較為重要的地位。

可以說,中國與中亞各國經濟的穩定增長,為絲綢之路經濟帶的構筑提供了一個十分重要的外在宏觀經濟條件。

(二)絲綢之路經濟帶交通基礎設施初步建成

對于絲綢之路經濟帶而言很重要的一點就是要依托交通設施的建設,以陸上交通為起點,逐步打造海陸空三位一體的全方面交通網路樞紐,這不僅是保證絲綢之路順利暢通的前提,也是建設絲綢之路的質量要求。新世紀以來,由中國沿隴海鐵路、蘭新鐵路開啟,直通深入中亞各國的鐵路建設已經基本形成。中國境內以二級以上高等公路為主軸的公路沿線全長近8 000公里,并延長至薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦,這一條公路運輸通道也將近鋪設完畢。此外,中國與中亞各國之間的對接道路交通口岸總體上已成氣候,中國面向中亞國家開放的邊境口岸包括有阿黑土別克、吉木乃、巴克圖、霍爾果斯、都拉塔、木扎爾特、吐爾尕特、伊爾克什坦、卡拉蘇、阿拉山口等10個,當中阿拉山口為公路、鐵路并運口岸。中亞方面,2010年11月15日,伊朗外交部長穆塔基高調宣布中亞—中東鐵路的修建計劃,2011年08月29日,中亞地區第一條高速鐵路,“塔什干—撒馬爾罕”鐵路舉行了通車儀式,至此,中國與中亞地區之間籌劃已久的鐵路大動脈逐步清晰起來,通過這樣一條橫穿亞洲的鐵路大動脈,連接亞太經濟圈和歐洲大陸經濟中心,依托鐵路沿線上的“絲綢之路”,借由源源不斷的貨物過境運輸繁榮本國自身經濟,必將成為中亞各國未來共同的發展趨勢。

(三)上海合作組織在建設絲綢之路經濟帶中的推動作用

新世紀初始,上海合作組織宣布成立,對于絲綢之路經濟帶的構筑來講,這無疑是一個強有力的支持點。上海合作組織的二十字方針,即“互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展”不僅僅是中國一貫以來外交關系的重要總結,也是貫穿于絲綢之路經濟帶建設的一大理念。上海合作組織內部成員國并無等級之分,各國以完全平等身份商議并計劃參與各項議題。中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦在深化合作的道路上邁出的歷史性步伐,從客觀上為絲綢之路經濟帶的發展奠定了堅實的基礎。各國在公路、鐵路、航空等運輸通訊基礎設施建設上的友好合作,無形中為絲綢之路經濟帶創造出了良好的外部條件,各國在經貿、科技、能源、交通和其他領域實施進行的交互項目,特別是以“能源圈”等領域為優先發展方向的宗旨和任務涵蓋了絲綢之路經濟帶建設的重要領域。

通過上海合作組織這一區域經濟合作網,各成員國之間的貿易投資便利化、區域經濟合作增強,舉例而言,截至2014年8月,據烏茲別克斯坦官方統計,①中國在烏實施的能源項目總額28億美元,其中25億美元均屬于直接投資。在過去的六年當中,兩國貿易額激增五倍,2013年就達到了52億美元,2014年上半年中烏貿易額達21.63億美元。

(四)絲綢之路經濟帶軟環境支撐條件基本具備

中國與中亞各國互鄰友好共處多年,不僅都有通過對外開放促進快速發展的主觀意愿,且國家之間在思想觀念、文化氛圍、政策法律、政府行政執行力等方面少有分歧,各國人民在民族、宗教、文化上相互認同的程度很高,經濟文化交流通暢,這對于區域經濟發展有著巨大的牽動作用和重要的基礎支撐。便利的人文基礎,加之豐富的生態旅游資源,中國與中亞各國之間的文化旅游產業優勢明顯,抓住這個機遇,必然能夠搶抓發展先機。

此外,各國對于絲綢之路經濟帶相關建設的政策扶植力度也相當之大,絲路沿線上的中國新疆地區,其地方政府在農業、外貿、基建、能源等相關領域相繼出臺了一系列利好政策,通過落實涉農補貼、加強區域外資投資、轉方式調結構促進邊貿發展、完善農副產品的現代化流通網絡構建、開工建設克塔鐵路和北屯至阿勒泰鐵路等,從市場來看,經濟增長因此出現了明顯的回調,據國家統計局發布的數據顯示,② 2014年一季度新疆全區生產總值達到1 295.89億元,與去年同期相比增長10.2%,位居國內第四位,一季度固定資產投資(不含農戶)達397.97億元,與去年同期相比增長29.1%,位居國內第二位。加強自身經濟基礎,推動實現絲綢之路沿線經貿整合,提高抵御外來風險能力,在面臨諸多新信息、新政策的沖擊與洗禮過后,新疆的發展可算作是絲綢之路經濟帶沿線地區未來趨勢的集中體現。

四、絲綢之路經濟帶與歐亞絲綢之路

在絲綢之路經濟帶構想提出之前,已有多個與中亞國家相關的外交經濟戰略落地。其中以日本的“絲綢之路外交”、美國的“新絲路計劃”連同“北南走廊”計劃三個為重。這里從歷史維度和國際合作兩個維度,將其做一簡單梳理,由此進一步厘清絲綢之路經濟帶的嶄新內涵與外延。

(一)日本的“絲綢之路外交”

1997年,時任日本首相的橋本龍太郎首次提出對接中亞國家的外交計劃,即“絲綢之路外交”,其主要用意在于提升互幫互助層次,開啟多頻次政治對話,增強能源開發力度。自1991年開始,截至2000年,日本共計向中亞直接提供資金1 882.48億日元用作基建項目基金。日本甚至成為1999年、2000年哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦的最大捐款國,以及土庫曼斯坦的第二大捐款國。2001年“9·11”過后,日本投放2.4億日元政府捐款用于塔吉克斯坦的阿富汗難民支援項目,投放1.85億日元政府捐款用于塔吉克斯坦“母子保健改善計劃”,投放3.55億日元用于茲別克斯坦“干旱地區保健改善計劃”。

但由于日本經濟長期萎靡,原本設定的提供給中亞國家用于公路、鐵路、電力等基建項目的眾多援助款項或遲遲不能到位或大幅縮水,使得初始勢頭強勁的日本模式漸漸失去中亞市場。此外,日本缺乏推行中亞外交的地緣優勢,加之日本與中亞國家的文化氛圍、宗教信仰、思想觀念以及開放程度上差異過大,兩者之間并無良好溝通交流的人文基礎,絲綢之路外交由此進展緩慢。最后,上海合作組織等的蓬勃發展客觀上牽制著日本對于中亞的影響力,大大延緩并縮減了日本在這一地區的滲透。2004年,為加大爭奪中亞石油,重啟絲綢之路外交,時任日本外相川口順相隔多年后再次訪問中亞,但即便如此,日本的絲綢之路外交戰略始終不盡如人意。

(二)美國的“新絲路計劃”

1999年,美國國會起草并通過了“絲綢之路戰略法案”,計劃藉由支持中亞及南高加索國家的政治經濟獨立重塑歐亞大陸與該地區及國家間的絲綢之路。希望借交通走廊確立并發揮本國在中亞地區的戰略主導地位,同時獲取豐厚的經濟回報。美國向來重視中亞國家的地緣政治價值,因此一直是在該地區實施創建市場經濟及民主政治體制的積極倡導者。2006年美國的“大中亞計劃”成為其全球戰略中增添的又一新內容。該計劃以美國約翰·霍普金斯大學的弗雷德里克·斯塔爾所發表的一篇題為《美國與大中亞:發展與和平伙伴關系》的文章為設想伊始,經美國政府認同后,立即在同年4月的美國國會舉行議題為“大中亞”戰略的聽證會,隨后又以美國為首召開“大中亞伙伴關系、貿易和發展”國際會議,6月14—15日期間,由美國牽頭在伊斯坦布爾召開的“大中亞國家代表會議”甚至拒絕中國、俄羅斯兩國參加,這一切均說明美國“大中亞計劃”的出籠。

2011年,時任美國國務卿的希拉里·克林頓在第二次美印戰略對話上首次拋出“新絲綢之路”計劃,強調要鋪就一條以阿富汗為樞紐,連通中亞、西亞、南亞地區,最終達成“能源南下”、“商品北上”的“新絲綢之路”,美國此時的戰略部署側重于發展該地區經濟社會,與之前奉行的軍事第一、經濟第二宗旨相差巨大,可以說,美國的新絲綢之路計劃帶有強烈的意識形態色彩,同時美國希望憑借該計劃與上海合作組織抗衡,建立一個完全由美國主導的地緣正式板塊。但實際上,這個計劃十分脆弱,其所面臨的問題及壓力之大,令該計劃前景一片晦暗。