圖書館學科服務團隊隱性知識共享模式研究*

龍艷軍,謝詠芬

(湖南商學院圖書館,湖南 長沙 410205)

圖書館學科館員及其團隊在知識服務實踐工作中產生和創造了大量隱性知識。相對于顯性知識,這些隱性知識不易傳播且不易模仿。隱性知識通過在館員個人、服務小組和服務團隊之間轉化與共享,從而實現知識的增值,推動知識服務質量與效率的提高。這種團隊隱性知識積累得越豐富,沉淀得越深厚,圖書館的核心競爭力也就越強。

1 學科館員個體隱性知識共享的特征和影響因素

個體是知識共享的最基本單位,個體所擁有的隱性知識也就成為組織內隱性知識共享的基礎,是圖書館知識創新的源頭。個人隱性知識具有個人化和創新性的特征。目前,我國圖書館的學科服務工作還處在探索和創新時期,學科服務人員憑借自身的隱性知識不斷積累經驗;館員間通過相互學習和領悟,將隱性知識內化為自己所能運用的知識。

學科館員個人隱性知識大體分為兩大類。一類是基于學科館員自身素質的認識方面的隱性知識,主要包括心智模式、信念和價值觀等。學科館員在進行隱性知識的交流時,提供者和接收者的知識背景和文化背景的差異,會影響到隱性知識交流和共享的結果。另一類是基于學科館員長期工作積累和創造而形成的技術方面的隱性知識,學科館員的參考咨詢經驗、讀者培訓演講技巧、讀者服務經驗都屬于這一類。如果學科館員個人在主觀上對隱性知識不夠重視,就容易使隱性知識流失、不成體系;個人的認知能力、表達能力和理解能力,也決定了共享的意愿程度和共享的效率。另外,如果館員個人害怕失去自己已具有的某方面專業“優勢”,就容易對隱性知識存在壟斷心理,不愿與他人共享。

2 學科服務團隊隱性知識共享的特征和影響因素

學科服務團隊隱性知識的形成與共享,能有效促進圖書館核心競爭力的形成。學科服務團隊隱性知識具有規則性、共有性的特征。學科服務團隊內的成員,他們所服務的學科截然不同,但從事的工作卻比較相似,形成了大家共有的能力和共同認可的服務流程與工作方式,主要表現為學科館員團體工作能力技巧、工作的操作過程和團隊成員的協作能力。

目前,大部分圖書館缺乏合適的隱性知識交流共享平臺,隱性知識管理制度和激勵機制不健全,都成為隱性知識交流的組織障礙。傳統的圖書館組織結構不利于組織成員相互信任交流,領導風格和組織文化也會影響隱性知識的共享。經筆者調研,在我國高校圖書館中,學科服務組的服務模式能更好地適應學科讀者日益增長的專業需求。在學科館員團隊中,將相近學科背景成員劃分到一起組成一個大學科服務小組,由資深學科館員擔任組長。這種小群體式的員工共同體為館員隱性知識的顯性化提供了活性機理,學科服務小組內隱性知識具有合作性和互補性。

3 學科服務團隊隱性知識共享模式構建

隱性知識共享是隱性知識在人與人之間傳遞的過程,即人與人之間進行溝通的過程。基于上文的闡述與分析,筆者認為隱性知識共享的關鍵在于暢通溝通渠道,營造溝通環境。圖書館隱性知識共享模式為:通過技術路徑模式擴展知識共享的時間和空間,暢通隱性知識的交流渠道,提高知識共享的效率;通過管理路徑模式創造良好的知識共享氛圍和文化,促進隱性知識的流動,提升知識共享的效果。這兩種實施路徑互為支撐、互相補充,能有效地加快知識流,提升知識整合的速度,形成全方位的隱性知識共享環境,使隱性知識共享滲透到圖書館的每一個角落。

3.1 隱性知識共享的技術路徑模式

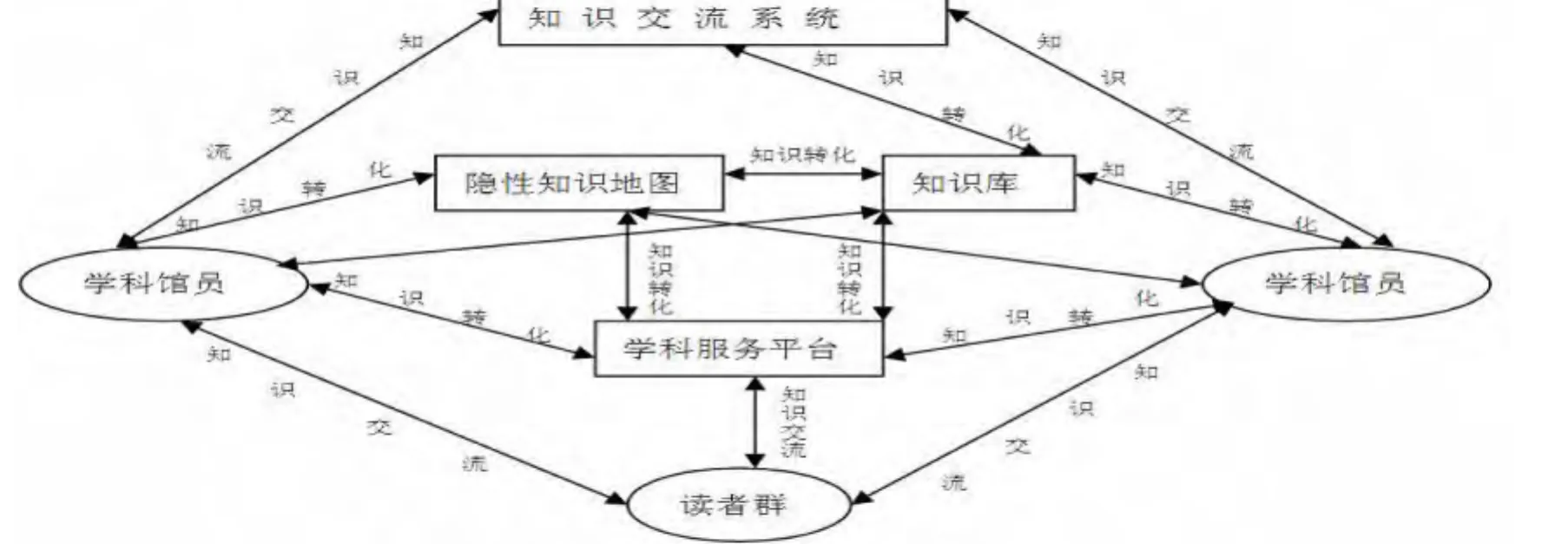

信息技術和網絡技術為知識共享提供了技術保障。國外學者研究認為,信息技術可以發揮去除障礙、提供信息和知識獲取通道、改進流程、存儲知識等四項功能,沒有信息技術將會阻礙知識共享。筆者認為圖書館學科服務團隊共享的技術路徑模式構建原則為:建立一個全方位、暢通的隱性知識循環共享系統,該系統的外圍是以隱性知識交流系統為橋梁的隱性知識交流圈;內部是以圖書館學科服務平臺為基礎,隱性知識地圖為引導,知識庫為核心的隱性知識轉化和共享系統。隱性知識共享系統中各要素相互關系及隱性知識的交流、轉化詳見圖1。

圖1 隱性知識共享的技術路徑模式構建圖

(1)隱性知識交流系統:隱性知識交流系統可以暢通各學科館員間的交流渠道,搭建團隊成員的交流平臺。首先,充分利用各種網絡通信技術,如即時消息工具(QQ群、飛信、微信等)、E-mail、博客、微博、視頻會議、圖書館內部網絡等。這一方式能有效地消除時間和空間的障礙,有利于團隊成員方便快捷地交流,也可使各種文檔、音頻、視頻等資料上傳共享。其次,建立各種實踐社區、專業知識社區、網上知識討論與交流小組。在學科服務團隊隱性知識共享過程中注重交流探討與結果反饋,讓每個團隊成員都有分享和學習知識的主動性。應當鼓勵學科館員經常查看學科服務平臺,瀏覽各種主題和專業領域論壇,并參與其中的研究和探討。

(2)學科服務平臺:圖書館學科服務平臺是新時期學科館員網上學科服務的基礎。學科服務平臺要以用戶的需求為切入點,在圖書館網頁的醒目位置開設便捷的學科平臺入口——“學科服務”界面。再將已建設的學科咨詢臺、學科門戶網站、學科知識庫、學科服務指南等各種學科服務內容整合到統一的服務界面“學科服務”上,為讀者提供一站式的服務平臺。以圖書館學科服務平臺為基礎,其他各種隱性知識系統可以掛靠或鏈接在學科服務平臺上。

(3)隱性知識地圖:隱性知識不一定要轉化為顯性知識才能實現隱性知識的共享,也可以通過一定的途徑來查找隱性知識的載體,再通過交流與共享來獲得隱性知識。知識地圖是用來標示知識庫中隱性知識的來源,能夠幫助組織成員高效搜索和獲取所需的隱性知識。知識地圖可包含專家的個人工作經歷、科研方向、特長、興趣等檔案,可以進一步描述個人的隱性知識方向,引導有相同興趣的或是有需求的成員與之進行學習交流。在構建知識地圖時,圖書館要進行隱性知識的收集、描述、分類與審核,并對不同級別的使用者確定相應的使用權限。利用隱性知識地圖這一平臺能將組織內各成員有機地聯系起來,使知識價值得到最大化利用。

(4)隱性知識庫:通過人工智能系統對所積累的大量知識信息進行過濾,將部分隱性知識顯性化,然后根據轉化后顯性知識的特點存儲形成文檔知識庫、視頻知識庫、圖形/圖片知識庫,實現隱性知識的間接存儲。這樣可以方便學科館員們檢索和利用各種類型的隱性知識庫。還應重點構建圖書館工作實踐及業務研究知識庫,知識庫包括圖書館所有館員的各項信息和各類研究成果,如:學科服務案例、工作實踐報告、經驗交流報告、業務自學報告等,最終使其形成一個綜合的、系統的學科館員實踐和研究系統。學科館員需定期為知識庫提供業務研究報告和服務活動報告,使成功的服務實踐在服務團隊內得到有效傳播。

3.2 隱性知識共享的管理路徑模式

(1)建立科學的學科服務團隊制度:學科館員服務團隊的組建,以所服務的大學科群對象為目標,成立若干個大學科服務小組。學科服務組之中,由工作經驗豐富、科研能力強的資深學科館員對年輕學科館員進行類似“師徒制”的傳、幫、帶,新館員詳細觀察資深核心館員的工作過程,分享專家的技術訣竅、思考問題模式和解決問題的方法,這樣能進一步促進知識的共享,提高整個團隊的服務和科研水平。在這一團隊體制中,選擇一位具備高深豐富的專業知識、強大的人格魅力和影響力、積極而開放心態的團隊帶頭人成為關鍵。而每一位團隊成員,除了具有較強的文獻信息服務能力、學科信息研究能力、熟練的信息技術應用能力以外,還要有強烈的協同服務工作精神。組內成員在一起協同完成各項任務,合作過程中將會形成豐富的服務專業知識庫,系統也會詳細記錄這些知識,可以供其他學科館員學習和借鑒。

(2)構建學習型團隊組織:組織學習是隱性知識共享的手段之一,組織可以通過知識共享來構建和完善學習型組織。要使學科服務團隊成員經常面對面地進行交流和探討,發言人員聲情并茂地表達自己的觀點,增加團隊成員交流的情境感和互動感,能有效提高團隊成員的理解能力,使隱性知識內隱性程度相對降低。

(3)實施有效的激勵機制:圖書館實施有效的激勵機制,能提高館員知識共享的積極性,促進隱性知識共享。組織通過知識主體在知識共享過程中的表現,對其進行考核評價,可通過知識共享績點來實現。組織成員具有知識共享行為,如分享解決問題經驗、總結學術會議信息和心得、開辦專業講座等,則獎勵相應績點,每學期進行總結考核。

[1]李菁楠,鄧勇,劉合艷.國內外知識共享理論研究綜述[J].圖書館學研究,2010(12):2-6.

[2]曹興,劉芳,鄔陳鋒.知識共享理論的研究述評[J].軟科學,2010(9):133-137.

[3]HENDRIKS P.Why Share Knowledge The Influence of ICT on the Motivation for Knowledge Sharing[J].Knowledge and Process Management,1999(2):91-100.

[4]董喜萍.基于社會化組織內隱性知識地圖的構建過程分析[J].圖書館學研究,2013(5):5-8.

[5]林向義,羅洪云,曹明閣,等.虛擬科研團隊隱性知識共享效率的提升策略研究[J].情報雜志,2012(12):146-150.

[6]仇明.學習型組織及其創建途徑探討[J].中國軟科學,2002(1):116-119.

[7]王芬.圖書館知識共享研究[D].廣州:華南師范大學,2007.

[8]于娛,施琴芬,朱衛未.學習型組織中隱性知識共享仿真研究[J].情報理論與實踐,2011(11):67-71.