存在符號學理論簡述

魏全鳳

(電子科技大學 外國語學院,四川成都 611731)

一、引言

從20世紀初開始,符號學經歷了重大的發展,從索緒爾、皮爾斯的第一代經典符號學,到列維-斯特勞斯、格雷馬斯的第二代符號學,再到艾柯、德里達、福柯的第三代符號學,顯示了符號學發展的蓬勃趨勢。不過在芬蘭符號學家埃羅·塔拉斯蒂(Eero Tarasti)①看來,第二代符號學只是把經典符號學放到了知識的背景,第三代符號學家則重在反映永久價值的條件性、信仰缺失、后現代人的內在沖突,而不關注結構本身。令人遺憾的是,結構主義的黃金時代之后,無人創立新的符號學理論。面對紛繁復雜的世界,符號學家似乎一籌莫展,“將這種動態的、時間的、流動不止的世界模態化,可能嗎?”而塔拉斯蒂就試圖進行這樣一種嘗試。2000年,埃羅·塔拉斯蒂出版了《存在符號學》,作者將之稱為新符號學(Neo-semiotics)。

塔拉斯蒂創立“存在符號學”的靈感來源于存在主義哲學家,如克爾凱郭爾、海德格爾、雅思貝爾、讓·瓦爾和薩特,他從這些經典哲學家等那里獲得認識論的源泉,與此同時,他深受法國結構主義尤其是格雷馬斯的影響。在存在符號學理論中,符號重新煥發生命,主體重新得到思考,全新的概念亦被帶進了符號學理論,比如超越、元模態、自我/自身、自在/自為存在、自我/為我存在以及前符號、后符號、生成符號、現象符號、內符號、外符號、類符號和超驗符號等。目前此著作已經被翻譯成英語、意大利語、法語、西班牙語、俄語、保加利亞語、漢語、瑞典語等。學者們對存在符號學全新的術語和理念以及存在符號學的倫理意識進行了高度的肯定和贊賞。在最新的中文版中,存在符號學理論得到極大豐富,論述涉及認識論、主體論、美學、社會、自然、后殖民文化以及全球化和當代傳媒等,其論述既高屋建瓴又深入透徹。

二、認識論:從否定到肯定的運動

塔拉斯蒂關于存在符號學的理論基點是:第一,現實由“能量場”組成,普遍存在著特定的法則,要對其進行描述或者歸納是相當困難的,只有參與其中才能識別符號內部微生物般的生命。第二,符號的存在時刻是在符號形成之前或之后,因為符號的生命不會停下來,變動不居的符號流,模仿承載它們的主體的內在運動,稍作停留、靜止,到達自在存在的階段。此時,形式和本質、物質和心靈、交往和意義統一于一性。第三,符號分為強符號和弱符號。弱符號自身沒有任何內在的力量,甚至有的結構符號也是弱符號,在結構之外生長的符號往往擁有超強的持久性。第四,闡釋者和被闡釋者之間的辯證關系。每個人都渴望被人理解,這種欲望成為有意義行為的出發點。因此,符號本身不再是關注的焦點,取而代之的是對話,不僅包括人與人之間的對話,也包括人與文本之間的對話。羅蘭·巴特的“可讀”和“可寫”的概念,就包含這種本質的區別。第五,在分析過程中,“泰然任之”的原則是關鍵所在。分析不能通過外力破壞現象或者改變現象,解釋只有在此在世界的內部才是可能的,但同時要超越它。

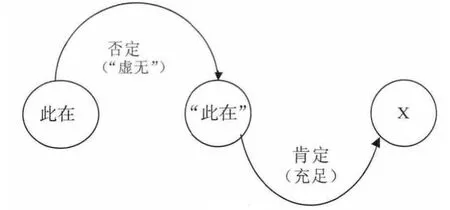

存在符號與主體一起經歷否定和肯定,從而達到超越,存在的符號必須面對此在和超越,超越需從康德的意義上來理解。超驗即缺失的某物,但卻存在于我們的腦海中。一切交往的行為都是超越的行為,因為它意味著向異在他者的躍進。主體“存在—此在”的模式是這樣的:主體生活在這個世界上,凝視并努力尋求超越,因為他/她體會到純粹“此在”的存在是不充實的。根據克爾凱郭爾的觀點,人永遠不能完全成為存在本身,他只能以此為目標。主體必須在客觀符號中找到自身,那里包含著客觀符號學的一切正確的規則、語法、生成過程。接著主體認識到了他的存在周圍的虛無,主體必須朝向“虛無”進行一次飛躍。

在虛無的照亮下,整個早期的“此在”似乎失去了它的根基,它看上去是無意義的。這構成了超越的第一行動或否定。主體繼續向前運動,接下來是超越的第二行動。他遇到了虛無的對立面——普遍性,普遍性是充滿意義的,但是卻以某種超個體的方式,獨立于個體自身的意義行動之外。這種行動也可稱作“肯定”,其結果是主體找到了皮爾斯所說的根基,它對停留其中的主體輻射出一種新的意義。在二度超越之后,主體返回此在和世俗性之中。現在他創造出新的純粹存在的符號和客體,但只有主體才能理解其本質,并且主體自身還得經過否定和肯定的虛無和充實這一條路徑來理解。

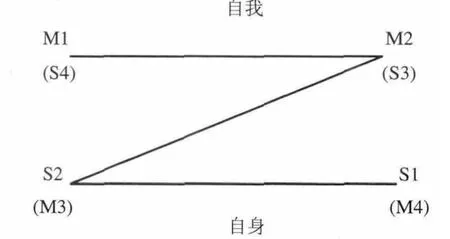

存在的符號是如何運動的?首先,它們從此在世界分離開來,開始在缺少引力的虛無的空間里漂浮。符號表現出懸浮狀態,就像空中漂浮的物體或是物體的符號,是已經移向充實狀態的符號。符號可以分為兩類:它們可以把所指留在此在的客觀世界,是空虛的、沒有任何內容的純能指在移動,或者相反,覆蓋在表層的符號的物質性可能停留在此在的世界,而符號的內容已經移向了虛無的環境。超越著的主體通過存在行為使符號發生運動,意志、愿望、能力、知識所有這些轉向虛無的領域時,在朝“不存在”的黑暗中心運動時,它們會逐漸消失。相應地,當它們返回時,又開始但也許是以一種全新的方式同這些模態建立起聯系,模態在訪問了虛無之后就與過去不同了。符號又在充實中變得密集和沉重,墜滿了根基。在“存在”模式中,超越行為通過否定和肯定得到實現。第一種是否定,是朝向空虛的飛躍。在這次飛躍之后,主體回到他/她的世界,只是為了體驗對象,那些對象失去了先前的一些意義。但是,主體不再處于遭遇空虛時引發的存在主義焦慮之中。他/她走向另一種體驗,這種體驗具有一種與原初相反的本質。當主體第二次回到此在世界并創造符號時,這些符號便具有了存在意義,因為它們反映出了主體超越之旅的意義(圖1)。

接下來是肯定,通過肯定,通過遠距離掃描,了解它們穿越上一層的不足之處,好像它們是根據更深一層的參考框架做出的承諾。前符號變成行動符號意味著拋棄前符號,通過否定前符號來支持行動符號。正是在這種分離與返回的過程中,符號轉換為連續的運動;它們不再是一成不變的對象,而是以全新的方式自由塑形。

圖1

在此模式中,符號不再是客觀、冷漠的外在形式,而是與主體的存在如影相隨,如同硬幣的兩面,成為了解主體存在軌跡的重要手段。塔拉斯蒂運用克爾凱郭爾的存在是一種“待在”的過程概念,又發展了薩特的存在之虛無的觀念,使存在從否定(虛無)走向肯定,達到超越。

三、主體論:自我與自身

在符號的存在旅程中,主體起著至關重要的作用。塔拉斯蒂追溯了黑格爾、康德、克爾凱郭爾、薩特的主體理論,并運用豐塔尼耶的理論對主體論進行了現代推演,形成了關于主體之“自我”和“自身”的概念和自在/自為存在、自我/為我存在之間的運動模式。

黑格爾對德語詞an sich (自在)與für sich(自為)進行了區分,認為一個有限的事物只有通過與其他事物的關系,如否定或者借助于其他事物,才能獲得一個固定本質。康德也認為,自在事物與我們的認知割斷了聯系,在它自身之中的事物沒有顯性的固定特征,頂多具有一種潛在的特征,只能通過與其他事物的關系來實現。如此,術語“自在”和“自為”開始分別意味著潛在的和現實的,當一個人為他自身成為他的如其所是,他往往能識別出他的身份是什么,他對他自己變得有意義。克爾凱郭爾則將“自在”和“自為”變成了主觀性的存在和客觀性的存在。從自在到自為,主體的出現對應于他成為他自己的符號或他自己的身份的出現。在薩特的理論中,存在的潛力在于這一事實:存在通過否定的行為來意識到自身。其理論再一次證明了克爾凱郭爾的說法:存在變成了一個對他自身的觀察者,因此轉變成了自為的存在。

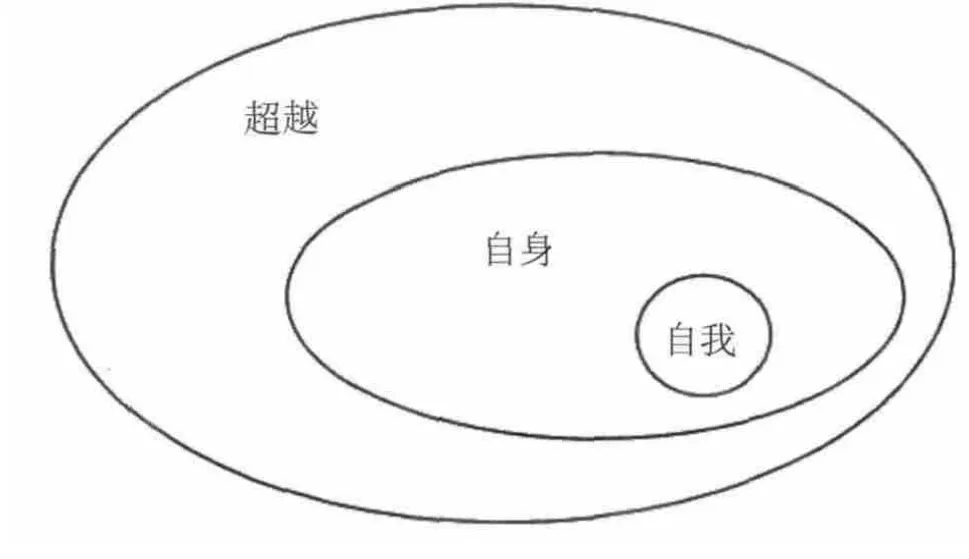

豐塔尼耶的身體符號學則涉及對自在和自為新的解釋,前者對應于身體自我,而后者對應于其穩定性和認同性。豐塔尼耶 (Fontanille,2004:22-23)區別了身體和形式,身體是一切的中心,身體是“自我”的載體,而身體也支持“自身”。自我是我們自身的某一部分,是在進行自我建構時自身所意指的內容。自我抵抗自身,并迫使自身根據自我而改變。自身是我們自己的部分,是自我為了在行動中創造自己而突出自己的內容。自我為自身提供刺激和抵抗,借此,自身可以成為某物。而自身又用反身性裝備著自我,自我借助反身性來將變化保持在自己的限度之內。自我的概念涉及作為個體實體的主體,而自身的概念必須包含主體的社會方面。在自我角度,主體作為感觀的集合而出現,而在自身角度,主體作為被他者所觀察的和被社會決定的事物而出現。這些組成了主體的存在方面和社會方面或者說是個體的和集體的方面。根據豐塔尼耶(ibid.:24)的身體符號學,物質有兩個維度:作為能量的物質和作為延展的物質。前者作為模態,后者在行動者—時間—空間的原則基礎上出現。作為能量的內在模態,屬于意志和能夠的范疇,外在的延展模態屬于知道和必須的范疇。內在模態揭示出作品內在的、有機的生命,屬于自我范疇,外在模態揭示出作品的外在形狀、社會性質,屬于自身范疇。內在模態通過圖形和敘述形式被標記出來,或者在時間—空間—行動的環境中體現出來。比如,一部藝術作品中的閃光點在于其在時空里向周圍世界延展,直到超越,作品的意義就通過缺席(如通過前符號或后符號)體現出來,作品通過否定周圍世界的事物而創造出意義。

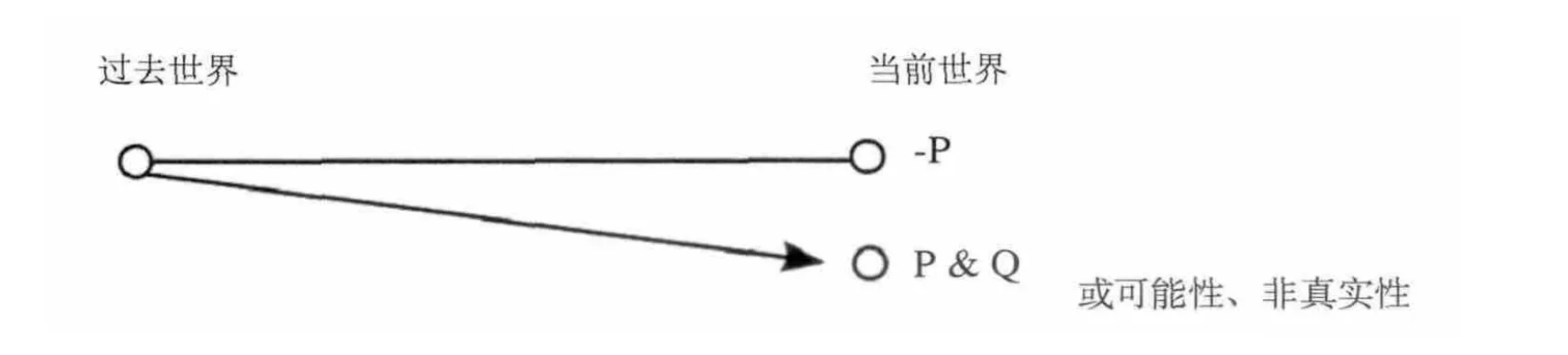

主體的存在方式就是:作為內在動能的模態 (自我)通過話語,形成在一定社會中的表述(自身),自我要沖破自身才能達到超越。(圖2)藝術歷史的動力就是從自我到自身的變化過程,又是自我對團體、自身的常規世界不斷反叛的過程,自身的領域形成了對自我存在的長期抵制。相應的,自我的存在阻止自我成為自身的純粹領地。

圖2

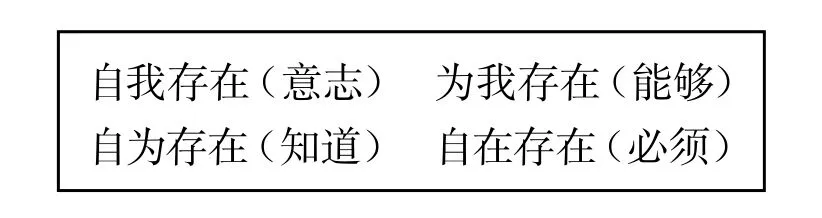

在引入身體符號學之后,將自我和自身區分開來,黑格爾的“自在存在”或“自為存在”就被推演為“自我存在”和“為我存在”。塔拉斯蒂(2004)對此進行了方陣組合和模態闡釋 (圖3)。

圖3

第一,“自我存在”代表我們的身體自我,它顯現為動能、“子宮間”、欲望、姿勢、語調、皮爾斯的“第一性”。這個自我無法意識到它自己,但卻棲息在它存在的裸露的第一性中,其模態性為內在的“意志”。第二,“為我存在”對應于克爾凱郭爾的觀察者的態度、薩特的否定,通過否定純粹的存在轉向超越,注意到它存在的缺失,因此意識到它自身,并進行超越的行動。在這個過程中,自我發現了他的身份,通過習慣獲得了一種穩定性、永久的身體現實。其模態性是內在的“能夠”。第三,“自在存在”是一個先驗范疇,涉及規范、理念和價值,它們都是純概念的、虛幻的,它們是主體的潛在能力,主體可能將之實現,也可能無法將之實現。這個過程涉及的是抽象的單元和范疇,其模態性是外在的“必須”。第四,“自為存在”是通過主體在他的此在世界的行為所實現的上述規范、理念和價值。這些抽象的實體作為 “區別特征”顯現出來,運用價值、選擇、實現,而這些離那些原初的先驗的實體已經非常遙遠了,其模態性是外在的“知道”。在這一方陣中,自在存在和自為存在屬于社會他者,分別屬于自身的潛在和顯在范疇,而自我存在和為我存在屬于自我的潛在動能和顯在行動,他們通過身體連接起來。方陣中四個模態之間的動態運動,揭示了內在自我與反思自我、社會自我和超越自我之間相互牽制又相互影響的關系。

圖4

與圖3相對應,塔拉斯蒂通過圖4進一步對主體的運動進行闡釋,其中,自我從M1出發,依次向M2,M3,M4運動,也即從混亂無序的內在動能向自我的身份、社會自我和超越自我發展,形成一個“之”字形的軌跡,而自身則從S1開始依次向S2,S3,S4運動,呈反向的“之”字形軌跡。自身和自我向對方形成對流。此外,M1與S4,M2與S3,M3與S2,M4與S1在對流之中相遇,形成結合與抵制的狀態,體現出自我與自身之間的較量。

這一方陣模式把個人與集體、自我與超越、主體與他者結合起來,從而使存在不僅僅是抽象的超越,也不單單是簡單的欲望,而是主體從否定到肯定、從自我到他者達到超越的旅程,這一方陣運動模式既與先前的“待在”的存在模式相照應,同時運用格雷馬斯的模態論使之具有了存在的行動能力。在這一方陣中,塔拉斯蒂(Tarasti,2004a)關于自我和自身的區分具有重要的意義:“這個模式的關鍵是結合了‘自我’和‘自身’的領域,個體主體性和集體主體性……它不僅僅描繪出了作為黑格爾集體精神運動的符號過程,而且通過‘自我存在’和‘為我存在’為‘自在存在’和‘自為存在’增加了主體的出場。關鍵不在于這四個邏輯方面的區別,而在于它們之間的運動,在于從一個混亂無序的身體自我向身份轉換,自我存在變成對于自身的符號,在于這種穩定的和完全負責任的自我對超驗價值現實化的影響,這樣,自我變成了對其他主體而言的符號。”

四、符號的阻力:對全球化的反思

塔拉斯蒂不僅對存在符號的微生物般的生命過程進行了深刻的探源和過程分析,他對當今的社會文化現象也進行了尖銳的批評,比如全球化。塔拉斯蒂(Tarasti,2008)歷數全球化現象的罪惡,比如結束未來,結束過去,永無休止的質量評估,只允許一種支配話語,占有有理原則,符號暴力等。對于這些現象,他引導讀者進行背后的符號學追問,即關于阻力的符號學。借用黑格爾的“精神不是純粹的存在,而是做,行動”的概念,引申出“在此運動中,有做,就有取消的運動,反模態的運動”,比如不能,非暴力,不想,不用,不知道。此外,塔拉斯蒂借用胡塞爾的前攝(protention)和滯留(retention)的觀念,其存在的“現在”時刻不僅在前攝中不斷向前,到達未來,也在滯留中保留過去。通過滯留,人對原初的記憶進行恢復,來實現我的存在。對先前的否定/肯定的存在符號的運動模式進行了發展,如圖5。

圖5

即當主體通過否定離開此在時,主體可能在這一旅行中呆一段時間,而當他回到這個“此在”時,這個“此在”已經不是原初的此在世界,這個由集體他者構成的世界已經變化,可能向前,可能后退,現在主體面臨的就是要么適應它,要么改變它。不過,存在先于我的存在,它如同一個至高的命令,讓人言說,讓人顯現。存在通過我的存在得到體現,精神通過話語得到體現。而當我的存在不能體現存在,我的話語無法體現精神,這個原初的存在就要來進行干涉,使其回到正確的軌道,即存在抵制關于自身的無限話語。塔拉斯蒂同意艾柯關于可能世界的質詢,在連續的涌流中有一些抵制的暗流或者流動的可能性來吸引人們以某種方式闡釋。對可能阻力的聯想,讓我們重新反思全球化,塔拉斯蒂(ibid.)尖銳地指出:“往往很危險的是,一些文明形式通過神話將自己合理化、合法化、自然化。因此,當談到符號的自然‘成為’和‘正常’的時間過程時,我們一定要謹慎。即使它們可能是唯一的文化實踐。”

記憶也是一種阻力,只要人類還記得在他的文化和社群里是如何行事的,他的身份就挽救了。滯留是胡塞爾理論中的關鍵術語,而滯留需要記憶。它儲存和分離我們所有的體驗,將其置于正確的位置。“記憶是力量……人決定該記住什么。人類創造意義的能力完全與記憶相連”(Tarasti,2004b)。在我們每一個行動中,我們的生活方式經常是回溯的:在我們現實表層的此刻的現象和體驗很快轉入記憶庫,此時運動回溯,與其他體驗進行比較。這一活動也是將主體從錯誤的限制和阻力中獲得解放的過程,這一活動與全球化的建構模式背道而馳。不過我們不僅僅記錄回憶,而是為著更多地選擇,這就是“逆事實陳述”。如下所述,“如果P已存在,那么Q也已存在。”這一陳述在-P發生時才是可能的。

這個模式描述了選擇性:從過去的世界中,選擇-P得到實現,但是P&Q也是可能的。只有通過這些選項,關于可能性的談論才成為可能,人們才能談論行動元的自由。個體越自由,選擇越多。對于阻力符號學,這一點很關鍵:如果現實的表層是被一些意識形態或霸權所占據,并隸屬于它們,那么這些選擇必須要受到注意。選擇的量和選擇意識增加了阻力。在交往行動中,當符號過程一旦發起,是無法取消的。可是交往中符號的逆向運動也是可能的,如果我們后悔發送了信息,想取消,如果發生后沒有可能改變,那么就保留后悔、遺忘和原諒的選擇。這是唯一的方式進入交往的逆向運動,取消已經發生的一切。第三種阻力是歷史。在全球化的今天,宣布歷史終結,過去變得無足輕重。而殊不知,歷史意識卻帶著強烈的歷史責任感,讓人們回溯過去,從而阻止科學和生活實踐中以及社會過程中出于野蠻的推理和實驗。

圖6

在某一歷史時刻,有人會不與當時的歷史同行,從而產生出杰出的作品,不過人的行為也頗受歷史背景的影響,比如習慣或者來自內外的綜合力量。在這樣的相互影響的過程中,我們可以說某一段特定的歷史也是一種書寫,是一種敘述,不過這種敘述從某種角度是來自對更長歷史的回應,是將此段歷史嵌入歷史結構,使之獲得意義,對人的言行產生影響。特別是當時代衰退時,比如當倫理消失,當我們想嵌入自己的時間,當技術的發展讓人受到束縛,當國家利益得到極大的強調……此時,歷史書寫將表現出強烈的反思和抵制,因為總是有人能超越現實的表層。從此方面來講,保衛歷史的存在本身就是一種阻力。

五、結語

塔拉斯蒂從經典哲學那里獲得靈感,將符號運動過程與人的存在過程緊密地聯系起來,從而使符號具有了躍進的生命。在后現代思潮泛濫的今天,用存在符號來代替無中心的符號游戲,無疑是重建主體的先鋒嘗試,為符號學研究翻開了新的一頁。在存在符號學中,“不僅考查文本,還考查文本產生的一切條件、整個周圍環境、文本產生的過程及整個闡釋行為”(Tarasti,2004a),于是符號與人,符號與社會,符號與美,符號與自然,符號與傳媒,符號在這些領域內的運動模式也被作者一一揭示,讓新符號學理論逐漸形成完整的體系。在存在符號學中,否定與肯定的存在軌跡,發展了薩特關于虛無的觀念;自我和自身的區分,發展了米德的主我和賓我的觀念;自我存在和為我存在,發展了黑格爾的自在存在和自為存在的觀念;而阻力符號學,則對存在符號的逆向運動進行了大膽的假設,從而形成了對全球化現象重要的批評模式。

注釋:

① 埃羅·塔拉斯蒂(Eero Tarasti),芬蘭符號學家、音樂學家,國際符號學會主席。塔拉斯蒂在大學主修盎格魯分析哲學、形式邏輯學,20世紀70年代,他對列維—斯特勞斯產生極大的興趣,之后他赴法國學習結構主義,得到符號學大家格雷馬斯的指導,與此同時,他一直對德國哲學保持濃厚的興趣和深入的鉆研。塔拉斯蒂的學術生涯主要分為三部分,第一是列維—斯特勞斯階段,出版書籍《神話與音樂》(Myth and Music,1979)。第二是巴黎學派和格雷馬斯階段,出版《音樂符號學》(A Theory of Musical Semiotics,1994)。第三為存在符號學階段,在此期間,塔拉斯蒂回歸德國反思哲學,出版 《存在符號學》(Existential Semiotics,2000)。以上資料來自Bundgaard, P. & S. Frederik. Signs and Meaning: 5 Questions[C]. Denmark: Automatic Press, 2009.

[1] Bundgaard, P. & S. Frederik. Signs and Meaning: 5 Questions[C]. Denmark: Automatic Press, 2009.

[2] Fontanille, J. Soma et Séma. Figures du Corps[M]. Paris: Maisonneuve et Larose, 2004.

[3] Hatten, R. S. et al. A Sounding of Signs[C]. Jyv?skyl? : Acta Semiotica Fenica, 2008.

[4] Tarasti, E. Existential Semiotics[M]. Bloomington: Indiana University Press, 2000.

[5] Tarasti, E. Global Signs[C]. Jyv?skyl?: Acta Semiotica Fenica, 2008.

[6] Tarasti, E. Pariisin uudet mysteerit ja muita matkakertomuksia[C]. Imatra: International Semiotics Institute, 2004b.

[7] Tarasti, E. Valta ja subjektin teoria[J]. Synteesi, 2004a,(4).