賽珍珠在《水滸傳》稱謂語翻譯中的宗教心理鏡像透視

張瑞娥,陳德用

(安徽科技學院 外國語學院,安徽鳳陽 233100)

一、引言

賽珍珠是第一個將《水滸傳》全譯成英文的譯者,她秉承實話實說的翻譯觀,主要采用直譯策略,努力使自己的譯本像原著,讓那些不懂中文的讀者覺得是在讀原本。而在實際翻譯過程中,她的這種以原文為取向的翻譯觀和翻譯策略是否從始至終得以實施呢?如果出現(xiàn)背離又是出于何種原因呢?我們以賽珍珠(Pearl,2006)對《水滸傳》中三對負面人物的中性稱謂語的翻譯為例,考察賽珍珠對其翻譯觀和直譯策略的貫徹。從譯文現(xiàn)象出發(fā),采用發(fā)生學的路徑,以社會身份理論和施萊爾馬赫的宗教哲學為理論背景,探討譯者在翻譯過程中背離自己的翻譯觀和既定翻譯策略的原因。

二、稱謂語翻譯特點

《水滸傳》中的人物形形色色,不僅有英名遠播的英雄好漢,也有臭名昭著的負面人物,而閻婆惜/張文遠、潘金蓮/西門慶和潘巧云/裴如海則集中代表了為中國傳統(tǒng)文化所不齒的奸夫淫婦形象。除了少部分的負面稱謂,作者施耐庵對于這些人物多采用中性稱謂。綜觀全文,這三對人物極為相似,而賽珍珠對這些人物的中性稱謂語的翻譯是否也相似呢?我們采用原文和譯文相比較的方法對這些稱謂語的譯法進行統(tǒng)計。

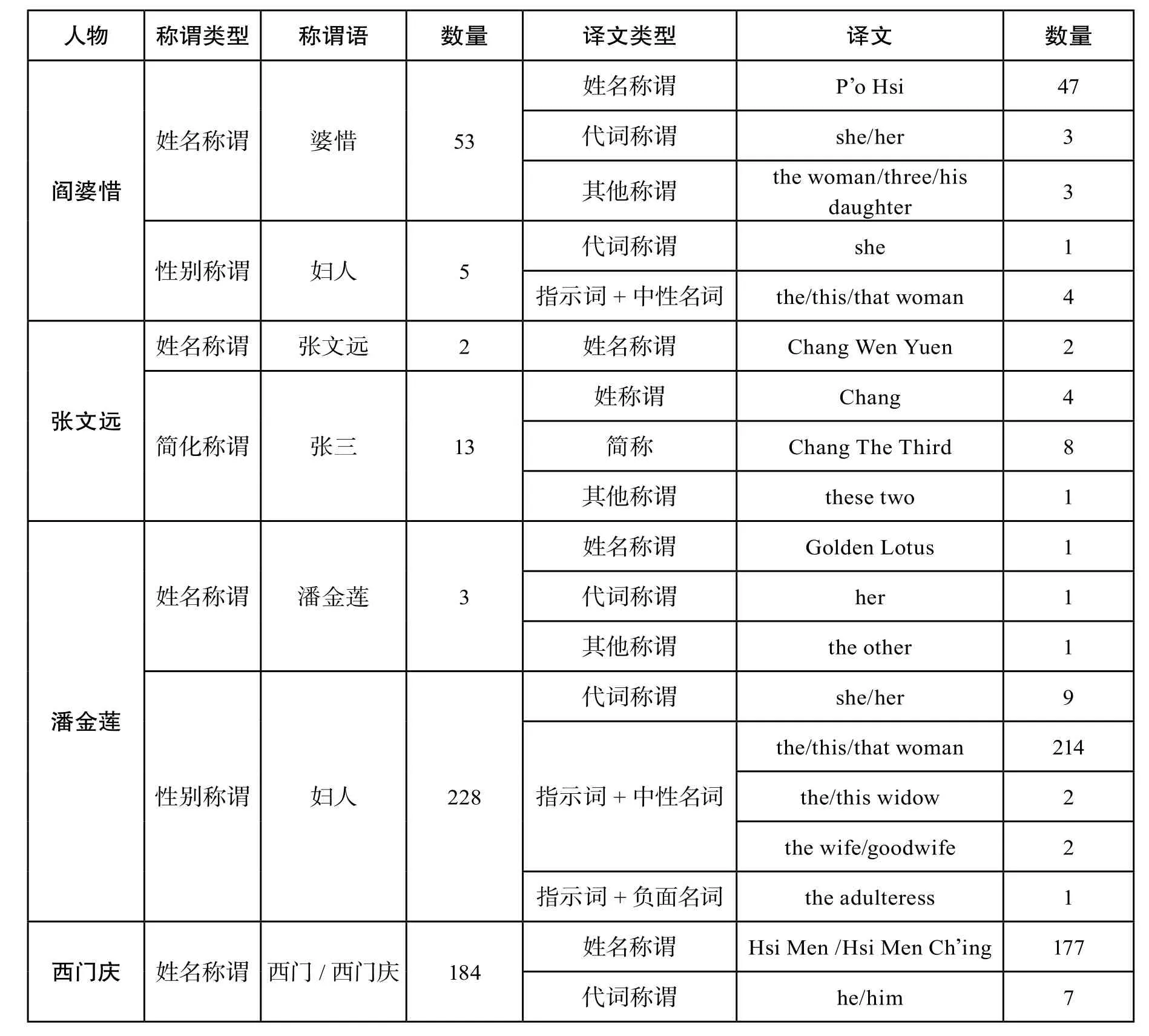

1 亦步亦趨

對于閻婆惜/張文遠、潘金蓮/西門慶稱謂的翻譯,賽珍珠嚴格貫徹了其翻譯觀和既定的直譯策略。原文中閻婆惜的中性稱謂總數(shù)為58處,包括姓名稱謂婆惜(53處)和性別稱謂婦人(5處);而張文遠的中性稱謂總數(shù)為15處,分別為姓名稱謂張文遠(2處)和簡化稱謂張三(13處)。潘金蓮的中性稱謂有兩種,分別為姓名稱謂潘金蓮(3處)和性別稱謂婦人(228處);西門慶的中性稱謂僅為姓名稱謂西門或者西門慶,共計184處。賽珍珠將閻婆惜的稱謂分別翻譯為姓名稱謂(47處)、代詞稱謂(4處)、指示詞+中性名詞稱謂(6處),其中典型的中性名詞為woman,共有5處,還有1處為his daughter;張文遠的稱謂分別翻譯為姓名稱謂(2處)、姓稱謂(4處)、簡稱(8處),還有1處為these two;潘金蓮的稱謂翻譯為姓名稱謂(1處)、代詞稱謂(10處)、指示詞+中性名詞稱謂(218處),還有2處分別為the other和the adulteress;西門慶的稱謂翻譯為姓名稱謂(177處)和代詞稱謂(7處)。除了1處the adulteress,所有的譯文都為中性稱謂。也就是說,以情感立場為參照,賽珍珠對潘金蓮中性稱謂語的翻譯忠實率為99.57%,而閻婆惜、西門慶、張文遠的翻譯忠實率為100%(見表1)。

表1 閻婆惜/張文遠和潘金蓮/西門慶稱謂統(tǒng)計

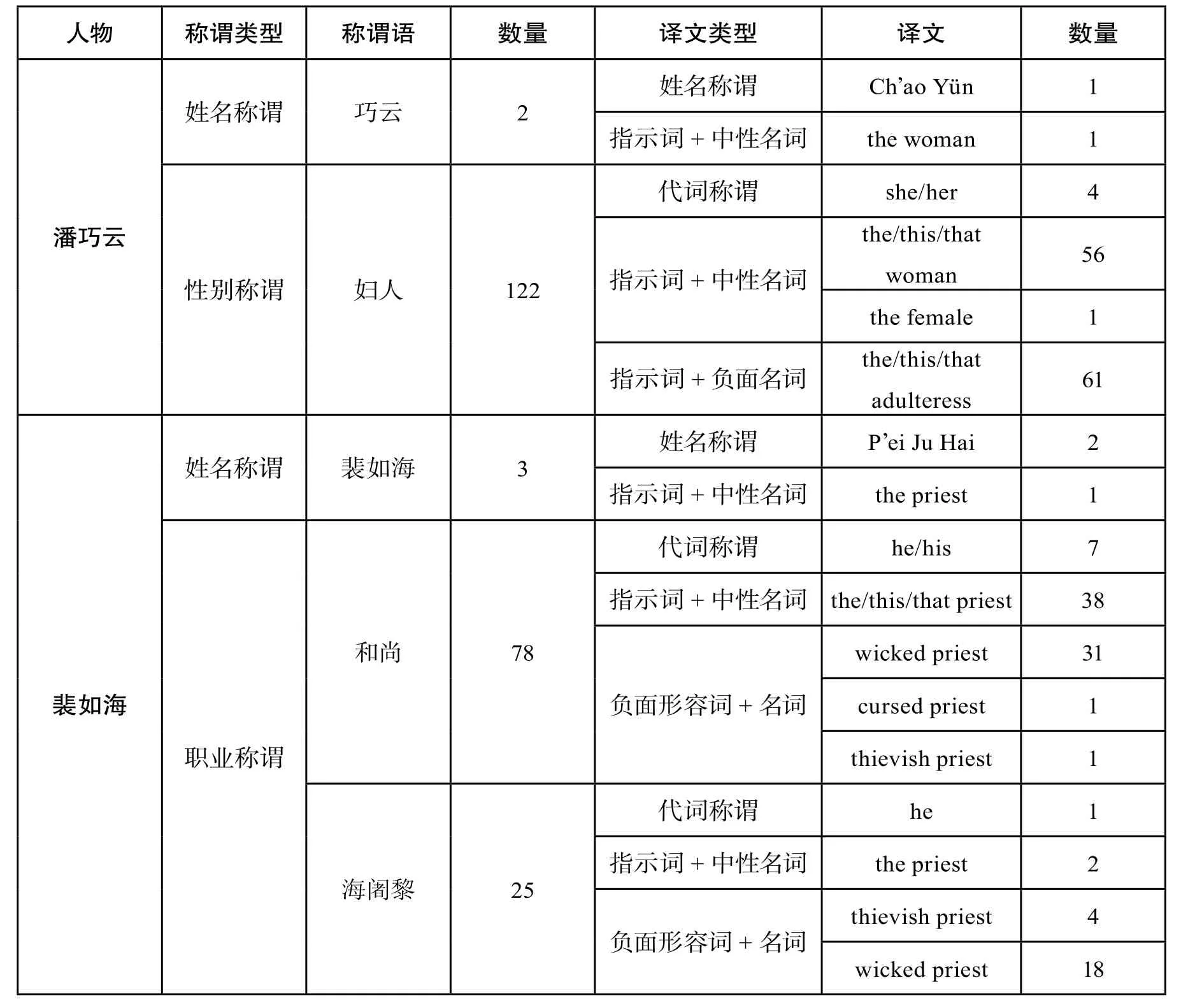

2 置換偏離

原文中潘巧云的中性稱謂共有兩種,分別為巧云(2處)、婦人(122處);裴如海的中性稱謂共有三種,分別是姓名稱謂裴如海(3處)、職業(yè)稱謂和尚(78處)和海阇黎(25處)。賽珍珠對于潘巧云中性稱謂語的翻譯可以分為四類,前三類分別為姓名稱謂(1處)、代詞稱謂(4處)、指示詞+中性名詞稱謂(58處),典型的中性名詞有woman和female。這三類都為中性稱謂,共計63處,以情感立場為參照,忠實率為50.81%。還有一類是指示詞+負面名詞稱謂,負面名詞在類別上只有一個,即adulteress,這種價值判斷屬于典型的貶義稱謂。以原文的中性稱謂為參照,賽珍珠的偏離度高達49.19%。而對于裴如海中性稱謂語的翻譯分為姓名稱謂(2處)、代詞稱謂(8處)、指示詞+中性名詞稱謂(41處)、指示詞+負面形容詞+名詞稱謂(55處)。其中代詞稱謂多數(shù)是出于篇章銜接和連貫的需要,而姓名稱謂和指示詞+名詞稱謂多是直譯的結(jié)果,這三類都為中性稱謂,共計51處,情感忠實率為48.11%。指示詞+負面形容詞+名詞稱謂中相關的形容詞有wicked,thievish和cursed,這些負面形容詞都是增譯的結(jié)果,體現(xiàn)出賽珍珠對裴如海的道德評判,明顯屬于貶義稱謂,情感偏離度高達51.89% (見表2)。

表2 潘巧云和裴如海稱謂統(tǒng)計

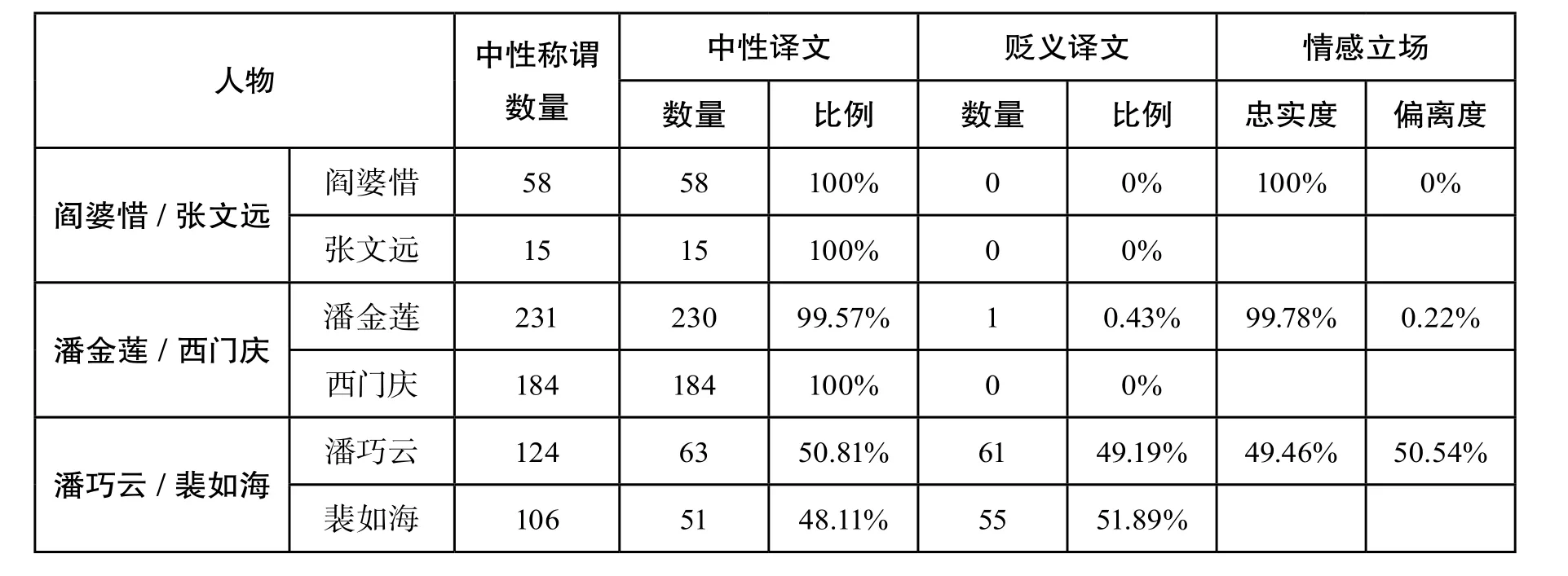

從人物個體來看,對于閻婆惜、張文遠和西門慶賽珍珠都采用了中性稱謂,情感忠實度達到了100%,潘金蓮的中性稱謂比例也高達99.57%。而對于潘巧云和裴如海,情況則大不相同,兩者稱謂的忠實度僅為50.81%和48.11%。可以看出賽珍珠對于潘巧云/裴如海稱謂的翻譯與閻婆惜/張文遠和潘金蓮/西門慶稱謂的翻譯具有明顯差異。潘巧云/裴如海稱謂的情感忠實度僅為49.46%,偏離度高達50.54%;而后兩對的情感忠實度則分別為100%和99.78%,偏離度分別為0%和0.22%,幾乎可以忽略不計(見表3)。根據(jù)以上統(tǒng)計結(jié)果,賽珍珠對于閻婆惜、張文遠、潘金蓮、西門慶、潘巧云和裴如海這幾個人物稱謂的翻譯存在明顯差異。對于前四者賽珍珠采取了中立態(tài)度,而對于后兩者則附加入了自己的價值判斷。

表3 相關統(tǒng)計總結(jié)

3 情感介入與道德評判

《水滸傳》中的奸夫淫婦形象自然是閻婆惜/張文遠、潘金蓮/西門慶、潘巧云/裴如海,罪大惡極的應該首推潘金蓮/西門慶,他們除了是奸夫淫婦,還是殺人兇手,其次是閻婆惜/張文遠,閻婆惜要挾他人,貪圖錢財,而潘巧云/裴如海的罪名應該最輕。但通過統(tǒng)計我們發(fā)現(xiàn),對于前兩者稱謂語的翻譯,奸夫淫婦、謀害性命、要挾他人都沒有影響賽珍珠的價值底線,加入個人情感色彩,她依然堅持一貫的忠實標準,譯成中性稱謂。而對于罪名最輕的潘巧云/裴如海的稱謂,賽珍珠卻通過增譯一些表示價值判斷的形容詞thievish,wicked和cursed以及名詞adulteress加入了個人的情感色彩,從而使譯文帶有強烈的貶斥意味。由此我們可以判斷,潘巧云和裴如海的身上一定有賽珍珠不可忍受的東西,讓她在翻譯的過程中難以遏制自己的情感,對他們進行道德評判,酣暢淋漓地宣泄了對他們的厭惡。在如此相似的三對人物中,賽珍珠為何唯獨對潘巧云和裴如海大加鞭撻呢?

4 觀念偏離與策略轉(zhuǎn)換

賽珍珠(2002:70)翻譯《水滸傳》的初衷是向西方讀者進行忠實的言說和轉(zhuǎn)述。她認為,任何一個譯者都必須將所看到的以及認為了解的事情向另一個民族進行實話實說地闡釋。賽珍珠坦言自己在翻譯《水滸傳》時拋開了所有學術性的因素,將自己的翻譯使命濃縮為盡自己所能“使譯本像原著那樣”,以此讓那些不懂中文的讀者覺得他們是在讀原本。在實際翻譯中,賽珍珠大多數(shù)時候也的確不折不扣地努力實現(xiàn)其翻譯目的,從詞匯、句式到文體風格,都以直譯為主,有些地方甚至出現(xiàn)了極端的直譯,如對潘金蓮/西門慶、閻婆惜/張文遠稱謂的翻譯。原文中這些姓名稱謂共有255處,直譯為姓名稱謂的有233處,直譯率高達93.73%。原文中閻婆惜和潘金蓮的稱謂婦人共有224處,譯為the/this/that woman的高達218處,直譯率達93.56%。譯者在翻譯過程中需要給予語篇充分的觀照(曾文雄,2011:33),而賽珍珠很少根據(jù)篇章銜接和連貫的需要或者英語用詞特點將其譯為人稱代詞或者是其他同義名詞。這種看似機械的直譯與賽珍珠的翻譯觀是一脈相承的。而在針對潘巧云/裴如海的中性稱謂語的翻譯中我們很明顯能夠看出賽珍珠對于自己所堅守的翻譯策略的背離。在潘巧云的124處中性稱謂中僅有58處進行了直譯,直譯率僅為46.77%。其中122處婦人稱謂中的61處用adulteress進行了名詞置換,選詞的情感干預率很高。而在裴如海的106處中性稱謂中僅有40處進行了直譯,直譯率僅為37.74%。原文中103處稱為和尚或海阇黎,其中的55處都用了增譯法,選擇了負面形容詞進行情感介入,介入率高達53.40%。她對于潘巧云和裴如海的中性稱謂語的翻譯與其實話實說的翻譯觀是背道而馳的,與預設的翻譯目的和策略也不相符。

理性觀點一經(jīng)形成往往具有穩(wěn)定的特點。翻譯觀是譯者翻譯行為的指導原則,具有綱領性的特點,在正常的情況下,譯者一般不會背離自己長期堅守的翻譯觀。而翻譯目的發(fā)生在翻譯行為之前,是譯者翻譯行為的方向和最終旨歸,譯者所有的努力都是為了翻譯目的的實現(xiàn)。翻譯策略是譯者翻譯觀的外在表現(xiàn)形式,是譯者實現(xiàn)翻譯目的的手段。一般來說,譯者在動手翻譯之前會在翻譯觀的指導下為實現(xiàn)翻譯目的認真思考翻譯策略,確定大致的策略方向。因此,翻譯觀、翻譯目的和翻譯策略都是非常理性的因素,一經(jīng)確立一般不會背離。在翻譯潘巧云和裴如海的稱謂語時是什么因素讓賽珍珠偏離了正常的軌道呢?除了表面上的情感好惡,背后的深層驅(qū)動力又是什么呢?

三、宗教心理的影響

對于以上問題的回答,我們認為應該從翻譯現(xiàn)象回歸翻譯過程,依據(jù)相關的具體因素盡量還原過程,從發(fā)生學的角度探討現(xiàn)象出現(xiàn)的原因。翻譯過程是對話過程,是譯者與翻譯語境中的一系列相關因素進行互動和交流的過程。對于作品中人物的翻譯處理,尤其是稱謂語的翻譯,譯者實際上是在與相關人物進行對話的基礎上而采取的翻譯行為,而主導對話方向的是對話者的身份,與身份相關的行為則構成了譯者價值判斷的關鍵性因素。

1 身份理論

人總是處在特定的社會交流環(huán)境之中,個人的社會身份非常重要。個人是一系列身份的集合,不同的身份代表了特定的角色。在漢語文化中,身份還可以指人的出身和后來獲得的地位和資格。Tajfel(1972)將社會身份定義為:“個人自我概念的一部分,它包括個體對自己作為某個(或某些)社會群體的成員身份的認識,以及附加這種成員身份的評價和情感方面的意義。” 判斷一個人的群體成員身份和群體偏好需要四個步驟,首先是個體對自己進行分類,然后在分類的基礎上認同自己所屬的群體,接下來是與其他群體進行比較,最后是心理區(qū)分,在與其他群體比較的基礎上,個體更偏好內(nèi)群體。為獲得積極的社會身份,會激勵群體成員與其他群體在思考方式和行為上有所差異。群體成員不保持這種差異的行為會被看作是脫離群體的表現(xiàn),而被群體成員鞭笞討伐。對于個體本身而言,自我身份的焦點是“我”是誰,他人身份的焦點是他是誰。從社會學的角度看,自我身份與他人身份相關聯(lián)就產(chǎn)生了身份的交流與互動,情感判斷和倫理評判隨之產(chǎn)生。我們認為,在賽珍珠的翻譯過程中,正是基于宗教身份的交流與互動導致了其對翻譯觀、翻譯目的和翻譯策略的偏離。

2 宗教身份

2.1 賽珍珠的宗教身份

賽珍珠的宗教身份須從其宗教觀談起。賽珍珠堅持理性宗教觀,反對宗教的絕對主義和排他主義,堅持宗教多元和相對主義的觀點,采取多元的宗教態(tài)度,接納各種類型的宗教信仰,體現(xiàn)出一種寬容、博愛和平等的宗教態(tài)度。這與康德宗教哲學中宗教的相對性和黑格爾宗教哲學中宗教多樣性一脈相承。賽珍珠的這種宗教觀在她認識到海外傳教士、長老會和教會的不足之后逐漸形成、穩(wěn)定并成熟。而在她的寫作、翻譯和社會活動中,她一直篤信并實踐著這種宗教觀。她曾經(jīng)坦言自己不僅僅是一個純基督徒,她的信仰是多重的(Harris,1969)。這種信仰包括基督教、佛教和儒教。賽珍珠的宗教身份呈現(xiàn)出綜合復雜的特點。

賽珍珠的父母都是傳教士,其父對于傳教事業(yè)甚至達到了狂熱的程度,其母為了傳教事業(yè),不遠萬里追隨丈夫來到中國。在宗教心理學看來,父母的宗教信仰和宗教活動以及家庭的宗教氛圍對于個人宗教信念和宗教觀的形成起著尤為重要的作用。賽珍珠在基督教世界里長大,長期浸淫在以父母為代表的長老會世界里,她對于基督教的信仰甚至達到了敬虔的程度。在與作為傳教士的第一任丈夫訂婚后,她甚至向長老會海外傳教會遞交申請,希望給與她傳教士妻子的身份。她對宗教的信仰是習慣性的、根深蒂固的,盡管后來她對傳教士、長老會產(chǎn)生了懷疑,但對于基督教本身是深信不疑的。在她看來,傳教士、長老會和教會并不能與宗教本身等同,基督教對她而言是神圣的,她終生皈依基督教。

賽珍珠在中國生活的時間長達45年,將中國稱為自己的父國,對中國的文化極為熱愛。她在中國出生、長大,中國文化對她產(chǎn)生了極大的影響,包括中國的宗教。幼年時期,賽珍珠的中國奶媽向她講述各種佛教和道教故事,這些故事對于幼年賽珍珠的價值觀產(chǎn)生了重要的影響。這種影響促進了她多元、寬容的宗教觀的形成,而這種宗教觀反過來更加深了她對中國宗教的熱愛和認可,而她也坦言佛教對自己的影響是極為深刻的(Harris,1969)。

由此可以看出,出于其宗教觀和對中國文化的熱愛,賽珍珠的宗教身份也是多元的。在她的宗教信仰中,基督教和佛教的價值觀和諧共存,甚至達到了相通共溶的程度。她甚至認為,佛教中的觀音菩薩和基督教中的圣母瑪利亞是姐妹。

2.2 相關人物的宗教身份

閻婆惜、張文遠、潘巧云、裴如海、潘金蓮和西門慶等幾個人物的身份有重合的地方,也有各自的獨特之處。潘金蓮出身低下,起初是大戶人家的婢女,后來成為小販武大郎的妻子,后天獲得的地位和資格也很低微。作為賣唱的娼妓,閻婆惜出身更是卑微,即使后來有所改善,也僅僅是宋江的“外宅”,毫無名分可言。潘巧云的父親雖是屠戶,出身較前兩者要好得多,況且她先后嫁與王衙司和作為“兩院押獄兼充市曹行刑劊子”的楊雄,應該說她后天獲得的地位還是有所提高的。三者都有婚外戀的行為,潘金蓮殺了親夫,閻婆惜要挾宋江,唯有潘巧云沒有其他罪行。而賽珍珠恰恰對看似罪名最輕的潘巧云大加討伐。由此可見,賽珍珠對于潘巧云稱謂的翻譯并不是以身份地位的高低和表面的罪行為參照的。西門慶的出身是陽谷縣的一個“破落戶財主”,“開著個生藥鋪”,“從小也是一個奸詐的人,使得些好拳棒;近來暴發(fā)跡,專在縣里管些公事,與人放刁把濫,說事過錢,排陷官吏,因此滿縣人都饒讓他些個”。作者將其社會身份定位為“刁徒,把持官府的人”。張文遠則是宋江的同事,職業(yè)是“后司貼書”,是個“酒色之徒”,“平昔只愛去三瓦兩舍,飄蓬浮蕩,學得一身風流俊俏,更兼品竹彈絲,無有不會”。綜觀全書,我們發(fā)現(xiàn),在潘金蓮、閻婆惜、西門慶和張文遠這四個人物的社會身份有一個共同點,即宗教身份的缺失。全文沒有任何關于其宗教信仰的信息,沒有任何宗教因素作為背景。

裴如海在報恩寺出家,級別是阇黎,即高僧,由于其法名是海公,也稱為海阇黎。在全書中裴如海的身份非常單一,除了潘巧云用短短11個字(他是裴家絨線鋪里小官人)向石秀介紹他出家之前的身份之外,都是突出他出家后的宗教身份。中性稱謂語中僅有2處為裴如海,其余的則是以和尚和海阇黎進行稱謂,而對于西門慶和張文遠則始終以姓名進行稱謂。與前兩者相比,原文中裴如海的宗教身份得到了最大程度的彰顯。潘巧云雖然不是佛教信徒,但其宗教信仰在文章中還是非常明顯的。她家里有佛教門徒(裴如海的師父),前夫亡故一周年,曾邀請佛僧到家里為其超度亡靈,為其母還愿等。一系列的宗教行為體現(xiàn)了她虔誠的宗教信仰。而關于潘巧云的情節(jié)主要是以宗教活動為背景的。除了與石秀的短暫會面,她的活動都與宗教因素相關。就連楊雄和石秀最后設計將她殺死也是以到寺廟還愿為借口,讓她死在了去上香還愿的路上。由此可以判斷,賽珍珠與裴如海和潘巧云在宗教身份上屬于同一群體。依據(jù)社會身份理論,屬于同一群體的成員會產(chǎn)生內(nèi)群體偏好(Tajfel,1972)。當賽珍珠初次識別出他們的宗教身份而不考慮其行為時,經(jīng)過分類、認同、比較和區(qū)分的過程,她會對他們產(chǎn)生一種親切感。

3 宗教身份的對話與互動

依據(jù)施萊爾馬赫的宗教哲學,宗教的本質(zhì)為情感和直觀。直觀的主體是人,世界和宇宙萬象則是直觀的對象,所有的直觀都來自于直觀對象對直觀主體的影響。世界和宇宙萬象是作用者,人則是接受者。前者要向后者顯示自己的存在并對后者產(chǎn)生作用嗎,施加影響,就必須要使后者對自己有所反應。而要產(chǎn)生這種反應,前者就必須以各種方式通過有限的媒介和事物對后者的器官進行刺激,由此引起后者內(nèi)心意識中的變化,這種變化可以是認識的、意志的,也可以是情感的。因此,情感是后者的一種意識現(xiàn)象,宗教情感必須也必然是虔誠的,其最高形式就是主體的虔誠感。直觀和情感分別從客體和主體的角度規(guī)定了宗教的本質(zhì)。施萊爾馬赫(Schleiermacher,1996:212)認為,宗教就是“對于無限的東西的感受與愛好”。施萊爾馬赫實現(xiàn)了主體與客體、直觀與情感的結(jié)合。“無限的東西”指的是客體,與直觀相對應;“感受和愛好”則是指主體的感受和愛好,與情感對應。

由于翻譯過程的對話性特征,作為最重要的翻譯主體,譯者會將自己的宗教身份和宗教信念與文本中相關人物的信息共時化、語境化。譯者對相關人物進行識別,與其進行對話、交流和互動。由于人物存在于文本之中,在很多情況下,這種對話和互動更能凸顯譯者的主體性和主動性,呈現(xiàn)出單向性的特點,譯者有時候甚至掌握著對相關人物的隨意處理權。由于宗教的本質(zhì)是情感和直觀,在以宗教身份為背景的對話中,譯者對相關人物的翻譯處理更有可能呈現(xiàn)出感性的特點,更有可能加入自己的情感色彩,作出主觀的價值判斷。

由于潘金蓮、西門慶、閻婆惜和張文遠等人沒有宗教身份,任何宗教戒律對其都沒有約束力,具有明顯宗教身份的譯者賽珍珠不可能以宗教身份與其進行對話,對于這些人所引發(fā)的直觀(即通奸的行為),也不會以宗教信仰為背景和參照對其進行價值判斷和道德評判。因此,對于原文中閻婆惜、張文遠、潘金蓮和西門慶的中性稱謂,賽珍珠依然能夠堅守自己的翻譯觀,以一貫堅持的直譯策略實現(xiàn)自己的翻譯目的。而對于具有明顯宗教身份的潘巧云和裴如海的稱謂則采取了明顯不同的翻譯策略。

在基督教中,色欲是七宗罪之一,無論是摩西十誡還是圣經(jīng)十誡,都是禁止奸淫和通奸的。而在佛教中,無論是五戒十善還是出家戒和具足戒,都規(guī)定要戒淫欲,禁邪淫,還要求弟子不能飲酒。對于對宗教抱敬虔態(tài)度的賽珍珠而言,這些宗教規(guī)定是建構宗教身份的重要內(nèi)容。信徒的任何有違這些規(guī)定的直觀(違反宗教教義的行為)都會引發(fā)其強烈的情感反應。對于同樣具有佛教身份的裴如海和賽珍珠而言,對這些教義的遵守是構成他們內(nèi)群體的首要條件。裴如海是地地道道的佛門弟子,其等級已上升為阇黎,而他卻置佛教戒律于不顧,不僅飲酒,還淫欲膨脹,與他人之妻通奸。在對裴如海的宗教身份和實際行為進行識別和比較之后,賽珍珠發(fā)現(xiàn)裴如海的行為有違其宗教身份。裴如海的諸種有違宗教的行為必然激起有著穩(wěn)定宗教身份和虔誠宗教信仰的賽珍珠情感上的強烈反應,她必然在身份上將裴如海開除在內(nèi)群體之外,并通過對話的方式對其進行道德評判,雖然這種對話在很大程度上是單向的。因此,可以說賽珍珠的譯文實際上是一種宗教語言的書寫,書寫了其宗教觀、宗教信仰和宗教態(tài)度。在這種書寫中,賽珍珠用增譯的方式加入了負面形容詞wicked,thievish和cursed來表達她對裴如海的評判。而潘巧云雖然不是佛門弟子,但籠罩在她周圍的濃厚的宗教因素對于具有明顯宗教身份的賽珍珠而言自然具有顯著意義,在翻譯過程中會激起她的一系列反應,促使她將這些宗教因素連同自己的宗教身份和宗教信念進行翻譯過程的語境化。而當她以宗教因素為背景對潘巧云的行為進行識別并發(fā)現(xiàn)其行為有違宗教規(guī)范時,通過譯文對其大加鞭笞就不言而喻了。

四、結(jié)語

翻譯不僅僅是發(fā)生在語言層面的符號轉(zhuǎn)換,也是譯者書寫自我的一種方式,這種書寫投射了譯者的心理、喜好、情感等種種因素。賽珍珠對于閻婆惜/張文遠、潘金蓮/西門慶和潘巧云/裴如海這三對負面人物的中性稱謂語的不同翻譯處理就影射出她的宗教心理狀態(tài)和情感喜好。我們認為,賽珍珠的這種翻譯偏離可能不僅僅局限于稱謂語翻譯這一領域,在其他方面的翻譯過程中可能也存在這一現(xiàn)象。而對于這種偏離現(xiàn)象,我們不能給譯者貼上誤譯或者濫譯的標簽,而應深入挖掘現(xiàn)象出現(xiàn)的原因。這種探討對于我們認識翻譯過程和譯者主體性具有積極意義。

[1] Harris, T. F. Pearl S. Buck: A Biography (Vol.II) [M]. New York: The John Day Company, 1969.

[2] Pearl, S. B. All Men Are Brothers[M]. New York: The Heritage Press, 2006.

[3] Schleiermacher, F. D. E. On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers[M].R. Crouter(trans.). Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[4] Tajfel, H. Experiments in a Vacuum[A].In J. Israel & H. Tajfel (eds.) The Context of Social Psychology: A Critical Assessment [C].London: Academic Press, 1972. 69-121.

[5] 賽珍珠.向西方闡釋中國[J].張丹麗譯.江蘇大學學報, 2002, (1): 69-71.

[6] 曾文雄.話語中意識形態(tài)的互文性敘事[J].天津外國語大學學報, 2011, (5): 30-36.