居住分異與社會分層的相互作用研究——以上海為例

◎ 朱靜宜

一、居住空間的分異與社會分層

從新馬克思主義的角度理解,城市空間是社會關系的載體和容器,城市居住空間作為城市空間最主要的部分,無疑是社會現實的集中反映。以上海為例,因為特殊的歷史發展過程,今天上海的居住空間呈現彼此分隔且破碎多元的狀況,每一種居住空間的形態都對應著特定時期的經濟、政治與文化政策與環境(圖1)。居住空間分異這一城市物質空間的特征,無疑同時體現了社會關系的分異,也就是社會分層現象。

對于“居住分異”這一概念,若干學者給出過措辭不同但含義基本類似的定義。杜德斌將居住空間分異定義為“不同的社會階層由于經濟收入和社會地位差異以及家庭結構、擇居觀念的不同而產生的居住水平和居住區位的差異,在空間形態上形成面積不同、景觀相異、相互隔離且具有連續性發展趨勢的同質化居住體系”(杜德斌,2001)。李強和李洋認為,“居住分異”指居民住房的分化現象,特別指人口形成一定規模的居住小區之間在空間上的分化現象,最典型的就是國外所謂的“窮人區”、“富人區”的分化(李強、李洋,2010)。李斌進一步指出居住空間分異會導致居住空間階級化,即城市內某類居住空間的居民向單一社會階層集中,而不同階層的居民分別歸屬于不同類別的居住空間的過程,或者說是社會結構的分化現象在城市居住空間布局上的反映(李斌,2013)。這些定義都強調,居住分異首先是特定人群向某種居住空間集聚的過程,在居住空間產生分異的基礎上產生了社會的分異與階層化。

國內已有的關于居住分異與社會分層的研究主要集中在兩個領域。首先,從宏觀上回溯中國社會在改革開放以來經歷的重大社會轉型以及由此導致的居住空間轉型,分析不同時期的經濟政治背景與土地等政策對居住空間的影響,即對居住分異與社會分層的宏觀背景進行研究。如廖邦固等人從土地利用方面對1949年到2000年上海中心城區居住空間的結構演變進行了分析(廖邦固等,2008);黃吉喬對上海中心城區居住空間結構的演變與對應的相關歷史事件進行了回顧,并總結了各時期居住空間的特點(黃吉喬,2001);王穎將上海現有的社區歸納為傳統街坊社區、單位公房社區、高收入商品房社區、中低收入商品房社區與社會邊緣化社區等五類,標示出了它們在城市中的位置并對其特點進行了分析(王穎,2002)。研究的第二方面是對某種具體的居住空間進行研究,包括其空間特點、歷史與現狀、居民結構與群體身份認同等,即對居住分異與社會分層后的各階層與其對應的空間進行研究,例如馬學廣對“單位制”下的城市空間進行了研究(馬學廣,2010);楊辰對計劃經濟時代上海的工人新村進行了更為細致的談論(楊辰,2011);李斌則聚焦于中產階級、城市底層群體、農民工以及失地農民各自的居住空間,對其中人群的組成特點與社會關系等進行了調查(李斌,2013)。

已有的研究在宏觀和微觀層面都有較為全面的工作,但在中觀層面,即個體在怎樣的社會條件下對居住空間進行選擇,又如何受到空間選擇的影響形成不同的社會階層的情況,還缺少分析。本文在重新梳理上海居住空間變遷的歷史的基礎上,嘗試在中觀層面回答,是什么導致了居住空間的分異,居住空間分異與社會分層又以怎樣的方式相互作用。

圖1 城市景觀中明顯的居住分異現象

圖2 建國前上海典型的居住空間形式:老城廂的棚戶、里弄、花園洋房與近代公寓大樓

二、上海居住空間發展與變遷

開埠前的上海是封建統治之下的縣城,居住空間的布局主要滿足封建統治的需要,反映統治者的意志而不能真實反映市場、政府、個人等主體之間的關系。因此對上海居住空間分異的研究應從上海開埠開始,大致經歷三個主要階段。

(一)里弄與公寓:現代房地產的產生

上海的現代化起始于19世紀末的被迫通商開埠。1845年開始,在上海老城廂范圍之外,相繼設立英、法、美租界,在租界中建設了一定數量的花園洋房。適應近代生活方式的獨院式花園住宅傳入后,很快為軍閥、官僚、買辦、資本家所追慕,他們紛紛向外國人轉手購置①。19世紀五六十年代,由于小刀會起義及太平天國運動,大量外省城鄉富戶以及上海老城居民涌入租界避難,租界人口劇增。為了滿足大量新增人口的居住需求,同時最大程度上牟利,外國房地產商開始在租界建造聯排式的木屋供出租、出售,在此基礎上逐漸演變成為最具上海本土特征的里弄住宅。由于租售靈活,里弄住宅既吸引大量中等收入的租戶,也吸引一部分高收入的租戶。20世紀30年代后,在資本主義經濟危機的大背景下,上海的房地產業再次蓬勃發展,出現了一批由外國房地產集團與中國的財閥集團開發的多層、高層公寓。這些公寓多配備有較高水準的電氣、水暖設施,主要吸引收入較豐的高級職員、商人、外國人等上層住戶。除去這三種開埠之后產生的新住宅形式,租界區中還散布著一部分插建的棚戶,老城廂也逐漸衰落形成棚戶區。據1950年統計,上海市居住房屋中,花園住宅占9.5%,公寓住宅占4.3%,里弄住宅占72.5%,簡易棚戶占13.7%②(圖2)。

(二)工人新村:集體主義下的居住模式

新中國成立后,為了配合工業發展,滿足產業工人的生活需要,實現就地生產、就地居住,上海在城郊工業區附近進行了大量工人新村建設,僅1954年至1958年的5年中,除了在已有基地上的擴建之外,在城市邊緣又另辟新村基地11處,建新村126個,面積1308萬平方米,占新村總量64%③。曹楊新村是上海的第一座工人新村,在其之后上海又在滬東、滬西兩個工業集中分布區建設了多個工人新村,諸如鞍山新村、江寧新村、大連新村等④。1958年后,由于之前片面強調生產的經濟政策帶來的種種弊端,以及上海在國家戰略層面地位的下降和十年文革的影響,上海的工人新村建設幾乎完全停滯,僅僅通過填空補齊和改造的辦法擴建已有新村,20 年間新建新村60 個,面積285 萬m2,占新村總量的14%⑤。這一時期的工人新村建設多集中在城市外圍的工業區附近,也就是今天的內環線附近,而傳統的上海內城地區在建國后的三十年中并沒有大規模的住房建設,主要是對原有的棚戶區進行改擴建。位于閘北區的蕃瓜弄(圖3)是這種改造的典型案例,其原是典型的棚戶區,住戶多為運輸工人和紗廠女工,建國后改建為居住街坊,原地安置拆遷戶。

在這一時間段中,單位分配住房是城市居民獲取住房的主要方式。雖然城市中還存在著一些私人搭建的現象,但因為搭建房擾亂市容以及私人搭建的權屬等問題,即使建國初期在政府規范下有所發展,最終還是被壓制下來,1979年,上海市區私有住房僅占住房總面積的22.7%,私有住房已經完全喪失了在上海住房體系中的原有地位⑥。

(三)商品房小區:市場經濟下的絕對主流

上海的商品房市場的開端是所謂的“僑匯房”,顧名思義,買房者需要有“三僑”身份(海外僑胞、歸國華僑及僑眷),且必須使用外匯購買。后來出現了“外匯房”等需要用外匯、但不需要三僑身份即可購買的商品房,主要面向外企職工等。1979年,上海從統建公房中撥出20套共計923平方米,出售給三僑,為突破住房統一分配、生產商品住房開了先例。1980年5月,中共上海市委批轉《市住宅建設工作會議紀要》中提出住宅商品化試點問題。1981年,市建設委員會在楊浦區、普陀區調撥兩處住房作為補貼商品住宅,這是首次補貼出售的商品住宅,多數為職工購買。補貼商品住宅是上海試行住房商品化過程中建造時間最早、數量最多的一種普通標準的商品住宅,以市場價出售給政策規定的企事業單位和市民。1992年起,上海開始建立由國家、企業(單位)、個人共同解決住房問題的機制,逐步把住房的生產、交換、分配、消費納入商品經濟的軌道⑦。

圖3 蕃瓜弄改造前與改造后

圖4 不同種類的商品房小區

圖5 上海市傳統街坊、單位公房和商品房社區的分布

住房商品化真正開端于社會主義市場經濟體制的確立。在1994年頒布的《國務院關于深化城鎮住房制度改革的決定》中,提出把住房建設投資由國家、單位統包的體制改變為國家、單位、個人三者合理負擔的體制,把各單位建設、分配、維修、管理住房的體制改變為社會化、專業化運行的體制,把住房實物福利分配的方式改變為以按勞分配為主體的貨幣工資分配方式,建立以中低收入家庭為對象、具有社會保障性質的經濟適用房供應體系和以高收入家庭為對象的商品房供應體系等原則。1998年,國務院再次頒發《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》,提出深化城鎮住房改革的目標是,停止住房實物分配,逐步實行住房分配貨幣化,建立和完善以經濟適用房為主的多層次城鎮住房供應體系,發展住房金融,培育和規范住房交易市場。至此,單位的住房分配走出歷史舞臺,商品房成為城市住宅的主流(圖4)。

從目前的空間分布上來看,單價較高的商品房集中在徐匯、長寧、靜安等傳統中心地區,在浦東濱江地區也有眾多高檔商品房社區。一些高檔別墅區已經擴展到離市區較遠、環境優良的郊區。中檔、低檔商品房住宅區則集中在內環線與外環線之間的地區。原有的居住區則面臨著不同的命運,一些傳統里弄街巷得到再開發,成為市中心的時尚焦點,一些地段則被成片拆除,讓位于商品房樓盤的開發(圖5)。在商業樓盤之外,上海還有一些里弄社區與工人新村,雖然得以被保留下來,但建筑質量低下,周邊環境也在持續衰退,居民的生活狀況與商品房小區的住戶比較而言較差。

三、居住空間分異與社會分層分析

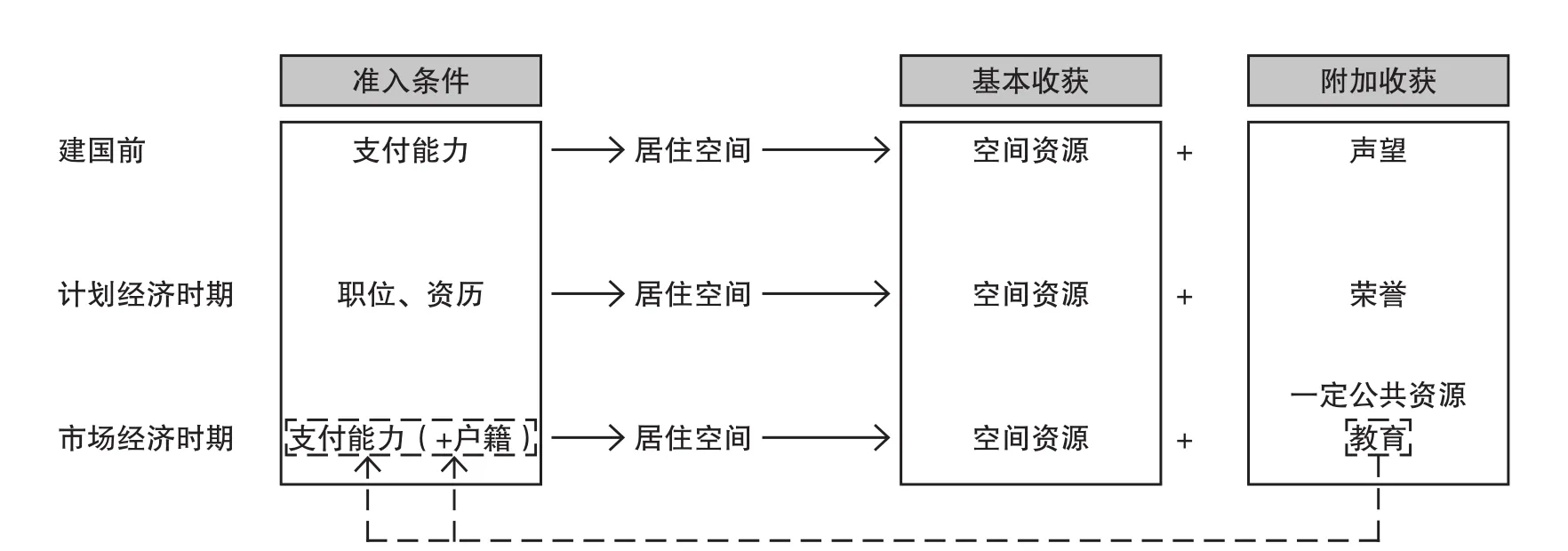

對于居住空間分異如何導致社會分層的作用機制一般有如下的解釋,即擁有相似的經濟社會地位的群體傾向于聚集在一起,形成一種排他的環境,同時通過各種物理上有形的隔離實現對不受歡迎的人群的排斥。這種解釋毫無疑問是正確的,但是忽略了不同社會條件下由居住空間分異造成的社會分層的本質。筆者認為,在居住空間的獲取過程中,存在一種準入條件,在獲取居住空間之后主要有基本與附加兩方面的收獲。準入條件主要指獲得居住空間不可或缺的條件,基本收獲指獲取的居住空間以及對相關空間資源的占用,附加收獲則指除了實際使用的居住空間之外獲得的有形或無形的附加物。在不同社會背景下,基本收獲是大致相同的,而準入條件與附加收獲是有所不同的,因此在不同的社會中有不同的社會分層的體現。

在建國之前,獲取居住空間的準入條件主要是支付能力。在這一時期,居住空間的主流是各種形式的里弄住宅,它類似于今天的房地產開發項目。最早逃亡至上海租界的外地富戶可以購買整棟住宅甚至是共用山墻的幾棟;隨著房型的細化和社會形勢的變遷,更多住戶根據自己的需要和經濟情況選擇租住整棟住宅中的一間或幾間。在附加收獲方面,可以認為擁有較多居住空間的人可以通過出租自己的房間獲得一定的附加收獲,但這種附加收獲也是對其自身居住空間被壓縮的一種補償,房東和租戶并沒有明顯的附加收獲的區別。對于財產更少的住戶來說,只能通過自建棚戶來獲取居住空間。對于可以負擔起花園洋房的官僚資本家和選擇居住公寓的高級職員和商人來說,準入條件同樣主要在于支付能力,在基本收獲方面除了自身的居住空間外可能會收獲少量的較好的周邊環境與設施,而附加收獲主要是來自于居住在“高級”社區中帶來的聲望與地位。因此總結而言,這一時期居住空間獲取的主要準入條件是支付能力,基本收獲除內部空間資源外只有極少數人可以獲得一定的外部空間資源,而主要的附加收獲,如果有的話,是依附于居住空間的聲望。因此在這一時期,由居住分異導致的社會分層實際上是原有社會分層狀況的一種體現,居住的分異并不會產生新的分層。

建國后至80年代末,個人通過“實物分配、低租金使用”的方式獲取國家、單位統一分配的方式獲取工人新村的住房。以曹楊新村為例,最初新村住房的分配主要分兩個階段:首先是在全市范圍內對企業進行挑選,其次是在入選企業內部對職工進行挑選。企業主要包括上海央企和地方國企,留給私企的只有很少的一部分。而對職工的篩選主要遵循四個原則。首先,根據車間人數按比例分配名額,第二,在工廠里從事技術創造發明,對生產有顯著貢獻者,第三,生產上一貫帶頭的優秀先進工作者,第四,工齡較長的老年工人⑧。因此在該時期,決定居住空間獲取的準入條件主要是職業與職業方面的資歷,實際上也是較高的政治忠誠度。而在新村中居住主要帶來的附加收獲主要是一種榮譽,所謂“一人住新村,全村都光榮”。在當時的社會情況下,雖然主流意識形態并不認可社會分層的存在,通過職業與戶籍的區分,事實上還是存在著不同的社會階層。但同樣,這一時期的居住分異也沒有產生新的社會分層,居住分異仍然是原有社會分層狀況的體現。

從90年代開始,商品房市場開始逐漸走向規范,到今天已經比較成型。但在越來越多的情況下,居住空間獲取的準入條件已經不僅僅是支付條件那樣簡單。根據上海的規定,購房時,首先要區分本地與外地戶籍。購房者憑本地戶籍可以直接購房,如果尚未獲得上海戶籍,購房時首先要同時滿足三個條件:一是以家庭名義購房,即購房者已婚;二是該家庭在滬無房;三是能提供至買房合同簽署日前兩年內在滬累計繳納一年以上個稅或社保的證明。長期居住證滿3年才可以享受上海本地人的待遇直接購房,無需提供稅單。⑨截止到2014年,上海常住人口總數為2425.68萬人,其中外來常住人口有996.42萬⑩,數量逼近戶籍常住人口。在需要買房的外來人口中,又有很大一部分是未婚的年輕人,為了買房,他們常常選擇走落戶這條路。

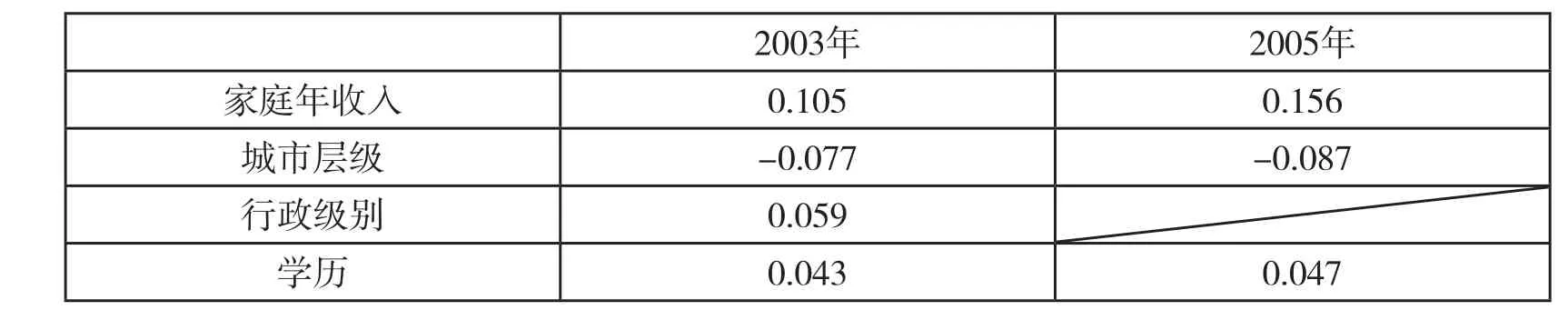

對上海的戶口政策進行分析可以發現,除了購房時必要的資產外,獲取住房的另一項重要的準入條件就是戶籍。而在申領戶籍的過程中,最重要的門檻之一就是教育。對照上海市最新的戶口打分政策可以看出,具有高學歷、海外留學經歷、特殊技能的教育程度較高的人才更容易獲得落戶上海的資格,相應地也比非戶籍常住人口更具有獲取居住空間的能力。李斌根據CGSS2003和CGSS2005的數據,對中國城市居民居住空間的獲得與經濟資本、文化資本、政治資本與空間資本的研究數據可以從另一方面驗證文化與教育作為準入制度一方面不斷上升的影響。在表格中分析了不同資本形態與城市住房面積的關系以及對城市住房面積的貢獻率,可以發現,雖然經濟因素,即家庭的收入仍然是購房時最重要的準入條件,但以學歷為表征的教育狀況與城市居民人均住房面積的相關程度在不斷增加(表1),同時對人均住房面積的貢獻程度也在不斷加強(表2)。可見,在中國普遍的狀況之下,教育在獲取居住空間過程中的重要程度在不斷增加,而在上海,購房的過程中實際對教育程度已經有了隱形的要求,因此可以預見到,教育將越發成為獲取居住空間獲取過程中的隱性準入條件。

與多元化的準入條件相對應,在今天的上海,獲取居住空間后得到的各種收獲也更為豐富。首先,商品房小區周邊經常配備有更完善的生活服務設施(遠郊區除外),這其中有一部分市場的力量,但對于居住者來說,較為成熟的商品房小區客觀上就代表著更好的生活環境。在呈現板塊分布的城市居住空間體系之中,新建的商品房小區中的生活質量和改造較少的傳統街區或工人新村之間存在著很大的差別。另一方面,很多商品房小區不僅對城市封閉,同時也占用著城市的公共空間,例如浦東的許多濱江高檔住宅區,實際就在占用著城市的公共濱水資源,而城市公共資源本應是無價的、不能被購買或銷售的。這些屬于除了獲取內部空間資源之外獲得的附加收獲之一。但商品房帶來的最大的附加收獲是對教育資源的獲取,即所謂的“學區房”,這也成為很多家庭選擇住房時首要考慮的因素。因為有“學區房”概念的存在,獲得某一地區的住房在某種程度上就保證了下一代的教育(雖然學區房主要針對義務教育,而義務教育對今后教育的影響并沒有定論)。因此,在當前的居住空間獲取中,主要的準入條件除了支付能力(事實上十分高昂,是難以跨過的門檻)外還有戶籍(會成為很多非戶籍人口尤其是單身青年獲得住房的障礙),這一準入條件的前提條件之一是較高層次的教育(是獲取戶口過程中較為順暢便捷的一種途徑),而獲取居住空間之后,最主要的附加收獲在于后代接受更好教育的條件。

表1 城市居民人均住房面積與各資本形態變量之間的相關系數

表2 不同資本形態與人均住房面積的多元回歸分析結果(標準化回歸系數)

圖6 不同時期“準入條件”、“基本收獲”與“附加收獲”示意

這一過程的問題在于,準入條件和附加收獲實際形成了一個封閉的環(圖6)。雖然通過購房獲取的受教育的優勢僅體現在義務教育階段,該階段的教育機會并不能保證未來教育的成功,但是這部分兒童通過父母獲得的戶籍優勢不會被抹殺,而另一方面,非戶籍人口家庭生活的方方面面已經受到限制,子女的教育也會受到沒有戶籍的影響而處于劣勢,對于接受更高層次的教育也會產生影響,在今后戶籍、住房方面會再次面臨父母所面臨的問題。同時,雖然并沒有研究表明,通過學區的優勢進入所謂重點學校的兒童一定會接受更好的教育,但他們的父母往往是在落戶、購房過程中經過了篩選、可能具有較高學歷的專業人才,可以通過家庭氛圍影響子女的教育與未來;也可能是在財力或社會關系上具有優勢,可以在另一條路徑上幫助子女獲得更有利的受教育的機會。因此,在現行的制度下,居住空間的獲取已經不是由單一因素決定的過程,在上海這樣外來人口問題突出的特大城市中尤其如此,戶籍、教育與居住空間的獲取有形或無形地糾纏在一起,形成無法打破的怪圈,最終的結果是高收入、高學歷人群的子女被保護在同樣的階層中,父輩通過自己達到準入的條件為子輩帶來“附加收獲”,而自身無法達到準入條件的父輩無法為子女提供這樣的附加收獲,使子女在一開始就處于競爭的劣勢地位,最終優質的教育將成為一部分人的特權,文化資本將被掌握在有限的一部分人手中。值得注意的是,今天住房、戶籍、教育問題的本質都在于資源的不足與巨大的人口數量之間的矛盾,雖然各方面的政策都在進行一定的調整,但資源配置不足的問題在短期并不會得到解決,因此居住空間獲取過程中各種準入條件與附加收獲相互糾纏的問題還會在一定的時間繼續存在。

因此,在當今社會,一方面,社會分層現象不可避免地存在,也一直通過居住空間的分異被表現出來;另一方面,由于附加收獲與準入條件在一定程度上連接成了封閉的圈,社會分層狀況可能會因為居住的分異得到進一步強化。

注釋:

①潘谷西.中國建筑史.

②潘谷西.中國建筑史.

③楊辰.社會主義城市的空間實踐.

④資料來源:http://news.163.com/15/0406/08/AMGO0C5S00014SEH.html.

⑤楊辰.社會主義城市的空間實踐.

⑥李愛勇.1950~1980年的上海私有住房 ——城市中的意識形態、私房權利和住房空間.

⑦余琪.轉型期上海城市居住空間的生產和形態演進.

⑧資料來源:http://help.3g.163.com/15/0529/10/AQPDKGQN00964JN9.html.

⑨資料來源:http://www.meilele.com/article/zhuangxiu-gonglue/19473.html.

⑩資料來源:http://www.askci.com/finance/2015/03/02/15537qv0r.shtml.

[1]杜德斌.中國城市的社會分化與居住分異研究.教育部人文社會科學研究規劃基金項目,2001:12.

[2]李強,李洋.居住分異與社會距離[J].北京社會科學,2010(1).

[3]李斌.中國城市居住空間階層化研究[M].光明日報出版社,2013年第1版.

[4]廖邦固等.1947-2000 年上海中心城區居住空間結構演變[J].地理學報,2008(2).

[5]黃吉喬.上海市中心城區居住空間結構的演變[J].城市問題,2004(4).

[6]王穎.上海城市社區實證研究——社區類型、區位結構及變化趨勢[J].城市規劃匯刊,2002(6).

[7]馬學廣.“單位制”城市空間的社會生產研究[J].經濟地理,2010(9).

[8]楊辰.社會主義城市的空間實踐——上海工人新村(1949—1978)[J].人文地理,2011(3).

[9]潘谷西.中國建筑史[M].中國建筑工業出版社,2009年第6版.

[10]李愛勇.1950~1980年的上海私有住房——城市中的意識形態、私房權利和住房空間[D].華東師范大學,2014.

[11]余琪.轉型期上海城市居住空間的生產和形態演進[M].東南大學出版社,2011,12.

[12]楊上廣,王春蘭.上海城市居住空間分異的社會學研究[J].社會,2006(6).