機場搬遷引發(fā)的城市更新中的“縫合”對策

◎ 錢 芳 劉代云 潘魁曉

全球化趨勢下,跨區(qū)域的社會經(jīng)濟活動日益頻繁,空港運輸業(yè)在全球經(jīng)濟發(fā)展中的地位日漸突出,已成為城市對外交通運輸?shù)闹匾M成部分。機場作為供航空器起飛、降落和地面活動而劃定的地域也已成為現(xiàn)代城市規(guī)劃建設的重要組成部分。

然而,隨著城市空間的不斷蔓延,許多原本位于城市邊緣區(qū)的機場逐漸處于被城市包圍的狀態(tài)[1]。同時,不斷增高的建筑影響飛行安全,飛機噪音嚴重干擾附近居民的日常生活,機場旅客吞吐量的增加也誘發(fā)機場高速增長與發(fā)展空間嚴重不足的矛盾。從二十世紀五十年代開始,國內(nèi)外陸續(xù)開展了機場搬遷及搬遷后對該地區(qū)再開發(fā)工作。機場再開發(fā)具有規(guī)模大、投資大的特點。這種“突變”式的建設會對整個城市形態(tài)及社會經(jīng)濟發(fā)展帶來很大的影響。如何更好地對原機場進行整體搬遷、明確該區(qū)域的功能定位、構建合理的規(guī)劃框架、創(chuàng)造具有更高生活品質(zhì)的人居環(huán)境,成為城市更新領域的新課題。

本文在回顧國內(nèi)外機場外遷引發(fā)的城市更新實踐的基礎上,針對機場搬遷遺留的城市空間斷裂問題,引入“縫合”理念,從不同層面探討了舊機場地區(qū)裂痕縫合的規(guī)劃設計手法,旨在為促進城市邊緣區(qū)活力重振、引導城市開發(fā)向存量土地再開發(fā)方向轉(zhuǎn)化、實現(xiàn)土地集約利用提供有效途徑。

一、機場外遷引發(fā)的城市更新實踐

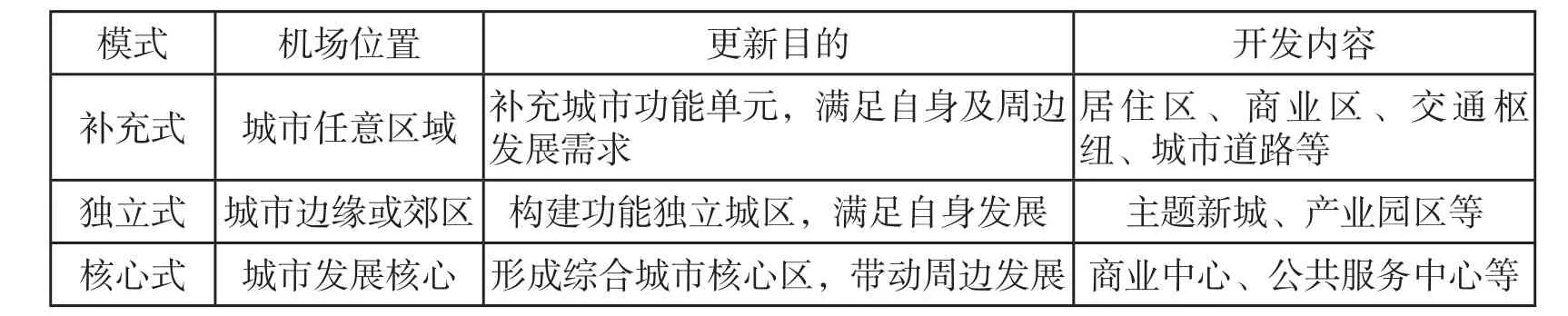

機場分民用和軍用兩類。民用機場一般由飛行區(qū)、客貨運輸服務區(qū)和機務維修區(qū)組成;軍用機場由分形區(qū)、作戰(zhàn)勤務保障設施和部隊營區(qū)組成。機場占地面積通常根據(jù)跑道的經(jīng)濟長度、其他設施、日起降架次等參數(shù)來確定,一般都在20~500公頃。出于安全要求,機場選址一般位于城市邊緣區(qū),與城區(qū)保持一定距離且交通方便。機場外遷后騰出較大的再開發(fā)用地為完善城市結構、促進城市邊緣區(qū)發(fā)展提供了一個難得的機遇。自20世紀50年代開始,國內(nèi)外陸續(xù)開始實施機場搬遷及城市更新工作,既包括對二戰(zhàn)遺留下來的廢棄的軍用機場的改造,如德國布林根機場、翰內(nèi)斯塔爾軍用機場改造,也包括民用機場的再開發(fā),如新加坡加冷機場改造、香港啟德機場改造規(guī)劃、廣州舊白云機場再開發(fā)等。綜合而言,舊機場更新實踐大致可分為補充式、獨立式和核心式三種模式(表1)。

補充式指舊機場多作為城市功能單元的補充進行再開發(fā)的模式。此類模式多出現(xiàn)在舊機場更新的早期實踐中。如1955年新加坡加冷機場因流量飽和且難以擴建而關閉后,僅保留塔客樓作為人民協(xié)會的辦公樓,其他用地改建為容納25000名民眾的組屋、加冷地鐵站及高速公路等,并作為連接體育城的主要通道。

獨立式指舊機場再開發(fā)為功能相對獨立的主題城區(qū)。此類機場所在區(qū)域與城市中心區(qū)的距離一般較遠。機場遷出的原因主要是機場的廢棄或流量飽和且難以擴建。機場更新主要依托區(qū)域良好的交通區(qū)位優(yōu)勢,一般規(guī)劃定位為產(chǎn)業(yè)園區(qū)。例如,德國約翰內(nèi)斯塔爾軍用機場搬遷后,依托臨近的高速鐵路和公路,建設了德國最具規(guī)模的集科技園、媒體園和總部基地為一體的產(chǎn)業(yè)園。

核心式指舊機場再開發(fā)為帶動區(qū)域發(fā)展的綜合性城市核心區(qū)。此類機場所在地已隨著城市的擴張逐漸變?yōu)槌鞘邪l(fā)展核心的一部分。機場搬遷騰出大片的空地,為完善城市結構,打造城市發(fā)展帶動點提供了契機。如香港啟德機場改造為以游輪碼頭、體育城、商住中心為主的新城區(qū)[2]。臺中市水湳舊機場改造為大型的貫穿南北的中央公園,并結合周邊地塊發(fā)展大學城和經(jīng)貿(mào)區(qū),形成集經(jīng)貿(mào)、創(chuàng)研、文化及生態(tài)為一體的經(jīng)貿(mào)生態(tài)園區(qū)。

二、舊機場更新引入“縫合”理念的意義

(一)機場外遷遺留的城市裂痕問題

機場作為商用運輸?shù)幕赝ǔS娠w行區(qū)、地面運輸區(qū)和候機樓區(qū)三個部分構成,占地面積一般都在20~500公頃。機場搬遷確能為城市騰出較大的用地,提供良好的發(fā)展空間。但由于機場長期以來既獨立于城市系統(tǒng)發(fā)展,同時又影響周邊城市功能與形態(tài),搬遷后喪失原有功能的舊機場像一條城市“裂痕”割裂兩側的城市肌理和居民生活。

表1 機場更新實踐模式

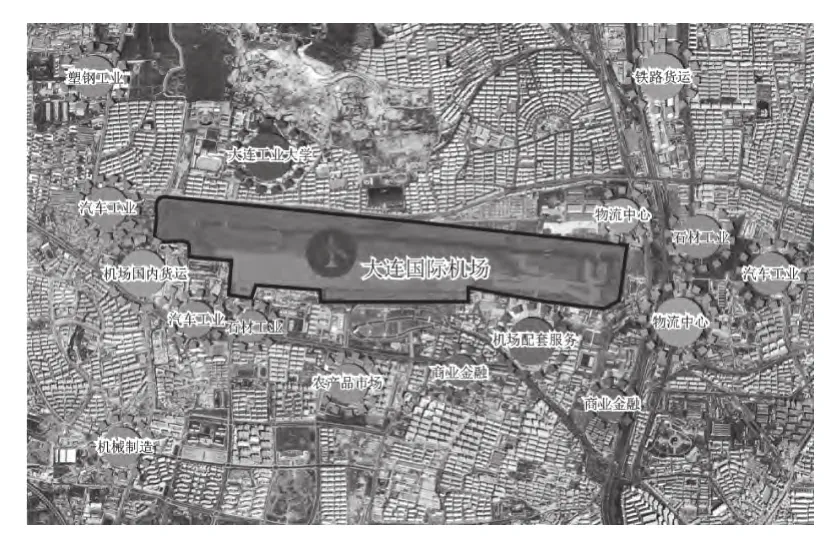

首先,機場系統(tǒng)功能獨立發(fā)展,但周邊輻射產(chǎn)業(yè)尚需航空運輸依托。機場一般位于城郊結合部。雖然周邊基礎設施相對落后、人群復雜,但其自身是功能相對獨立的自成系統(tǒng)的城市功能單元。然而,航空運輸?shù)木薮笮獣R空指向產(chǎn)業(yè)的進駐,促使相鄰地區(qū)及空港走廊沿線地區(qū)出現(xiàn)生產(chǎn)、技術、資本、貿(mào)易、人口的聚集。例如,自1973年大連周水子國際機場運營以來,周邊陸續(xù)吸引了物流中心、汽車工業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)園區(qū)等相關產(chǎn)業(yè)(圖1)。然而,在快速的城市擴張中,周水子國際機場也面臨凈空安全問題。政府多次探討了關閉舊機場的計劃,規(guī)劃在金州灣建立新的國際機場。舊機場的關閉將對那些依賴航空運輸?shù)南嚓P產(chǎn)業(yè)造成很大影響。

其次,土地平整工程量小,但與周邊城市肌理尚須協(xié)調(diào)。機場選址對自然條件要求嚴格,須有足夠開闊、平坦的場地以滿足飛機起降的長距離跑道的建設。因此舊機場再開發(fā)具有土地平整工程量小的優(yōu)勢。然而凈空要求機場周邊避免高大的建筑、山體、大型通訊設施,沿飛行方向兩側建筑高度嚴格控制以留出凈空區(qū)。這使得機場與周邊建筑組群形成沿飛行軌道呈凹型的空間形態(tài)特征。如何協(xié)調(diào)更新地區(qū)與周邊的城市肌理則是機場更新中要面臨的一個重要問題。

圖1 大連周水子機場周邊產(chǎn)業(yè)分布

第三,自身交通區(qū)位條件優(yōu)越,但周邊交通網(wǎng)絡線形曲折迂回。機場與城市中心的交通聯(lián)系是其功能能否充分實現(xiàn)的前提條件,因此周邊一般都配有鐵路、軌道交通、公路、水運等運輸方式的綜合網(wǎng)絡布局及區(qū)域綜合客運樞紐體系,交通十分方便。然而,由于機場占地面積大,途經(jīng)的道路需避讓,導致周邊交通線形曲折迂回,兩側聯(lián)系不暢。

第四,飛行安全要求凈空環(huán)境保護,但會破壞周邊的生態(tài)系統(tǒng)。鳥擊是威脅航空安全的重要因素之一。為了防止鳥擊事件,機場周圍必須嚴格控制鳥類的數(shù)量,保證周邊水域不能有鳥類的食物,且植被不能結果也不能生蟲,一般采取工程設施改造周邊用地的地表的物質(zhì)組成及形態(tài),甚至會改變機場所在地區(qū)的流域形式。這不僅會破壞原有野生動植物的棲息環(huán)境,還會打亂原有的食物鏈,對生態(tài)系統(tǒng)的平衡造成破壞。

(二)“縫合”理念的內(nèi)涵與原則

“縫”,用針線連綴;“合”,對攏、閉上。“縫合”一詞多用于醫(yī)學外科手術上,指把傷口用特制的針和線縫上,是將已經(jīng)切開或外傷斷裂的組織、器官進行對合或重建其通道[3]。它是保證良好愈合的基本條件,也是重要的外科手術基本操作技術之一。縫合的基本原則主要包括縫合線和縫合針的選擇要適宜、注意縫合處的張力、應分層次縫合、縫合創(chuàng)口良好對合。

本文所提及的“縫合”理念是把機場及其周邊用地視為一個有機體的情況下,將因機場搬遷遺留的“裂痕”通過一定的城市更新手段進行整合,進而形成區(qū)域整體功能景觀的互動與協(xié)調(diào)。若將更新區(qū)域的空間構成要素視為縫合線和縫合針,組織構成要素的功能結構和空間形態(tài)則決定了區(qū)域的“縫合”張力和“愈合”效果。

規(guī)劃設計遵循縫合的基本原則,即規(guī)劃組織的層次性、要素選取的適宜性、功能結構的均衡性、空間形態(tài)的整合性。其中,層次性即規(guī)劃從“城市—區(qū)域—場所”不同尺度的同類要素間的分層次組織;適宜性即空間構成要素的選取應符合功能定位及地域特征;均衡性即功能布局與周邊區(qū)域發(fā)展需求形成良好的互動關系;整合性即空間形態(tài)塑造應促使要素開放、滲透、結合,與周邊區(qū)域形成整體。

三、基于“縫合”理念的舊機場更新對策

針對機場外遷所遺留的城市問題,即功能、形態(tài)、交通、生態(tài)裂痕,在“縫合”理念的指導下,遵循縫合原則,選用合理的城市規(guī)劃設計手法對城市裂痕進行縫合,不僅可以使被割裂的城市空間、城市交通、城市功能等較好融入周邊區(qū)域,同時對割裂區(qū)提升自身活力,帶動周邊發(fā)展有著重要的意義。然而在舊機場更新的實際運作過程中,如何貫徹“縫合”理念是擺在規(guī)劃者面前的一道難題,本文結合已有的機場更新規(guī)劃實踐,將縫合理念融入其中,探索性地提出了機場更新的縫合對策(圖2),以期為舊機場更新提供參考。

圖2 機場縫合對策

(一)整合空間構成,分層組織要素

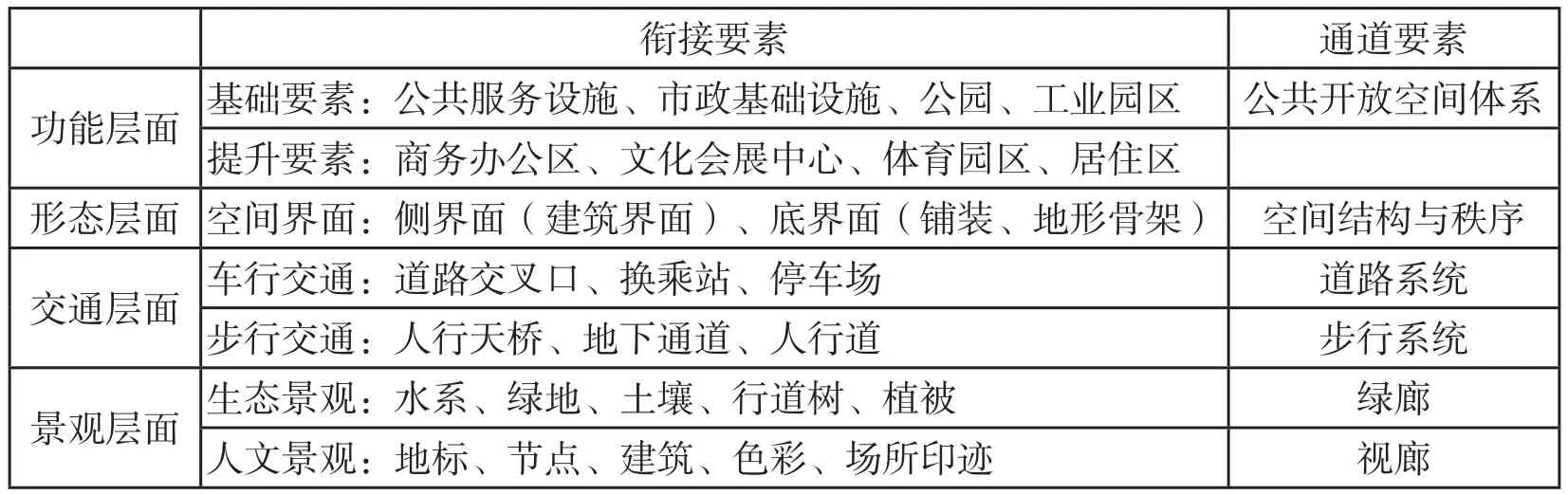

根據(jù)基本原則,縫合理念下的舊機場更新的空間構成要素可分為銜接要素和通道要素兩種。如同“針”的引線作用和“線”的持力作用一樣,銜接要素起著“引線”的作用,是連接由舊機場用地分開的城市區(qū)域的結合點,通道要素則起著“持力”的作用,是在銜接要素的引導下連接結合點的空間脈絡。縫合理念強調(diào)空間整合的層次性。以周邊區(qū)域現(xiàn)狀為主要依據(jù),從功能、形態(tài)、交通、景觀四個層面,構成要素具體如表2。

功能層面,銜接要素包括支持周邊生產(chǎn)與生活活動的基礎要素,如服務周邊居民生活的公園綠地、公共服務設施,滿足航空運輸輻射產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求的金融業(yè)、工業(yè)園區(qū)等,以及起到觸媒作用的提升要素,如商務辦公區(qū)、文化會展中心等;通道要素即組織和聯(lián)系各功能區(qū)的公共開放空間體系。形態(tài)層面,銜接要素主要指空間界面,通道要素指空間結構與秩序。交通層面,銜接要素即聯(lián)系周邊道路交通的交叉口、人行天橋、停車場、換乘站,通道要素即內(nèi)部的道路系統(tǒng)、步行系統(tǒng)。景觀層面,銜接要素包括強化自然過程的水系、綠地、土壤等和反映地域文化特色的地標節(jié)點、色彩、歷史建筑或場所印跡,以及相對應的綠廊、視廊組成的通道要素。

表2 縫合理念下的空間構成要素

例如,始建于1931年的南京大校機場改造規(guī)劃為綜合性新區(qū)時,就分別在功能、交通、公共設施層面進行了規(guī)劃[1]。在其功能層面以西部商貿(mào)服務業(yè)區(qū)、東部高端服務業(yè)區(qū)、南部創(chuàng)意混合區(qū)、北部居住區(qū)等為銜接要素,通過中部楔入的綠色開敞空間公共設施帶作為通道要素連接,構建了“一帶、兩核、三區(qū)”的空間組織結構;在交通層面形成了步行區(qū)、內(nèi)部交通、停車區(qū)以及高速道路構建的立體交通系統(tǒng);在公共設施層面以東西兩個商貿(mào)節(jié)點為銜接要素,中間線形公共服務空間進行連接,形成了帶狀的公共服務區(qū)。

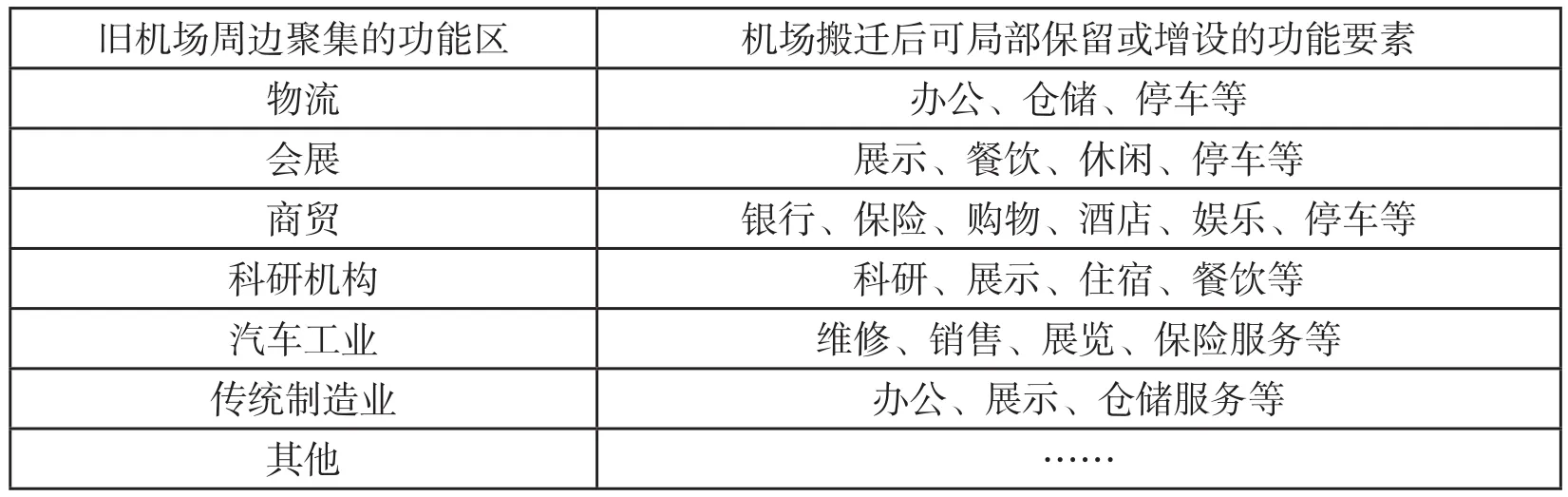

(二)重組功能結構,融入整體框架

舊機場的更新不同于其他老城區(qū)的再開發(fā),其用地規(guī)模大,建設功能集中,建設周期短,往往會在較短時間內(nèi)形成“突變”發(fā)展,對城市原有功能造成巨大沖擊。所以在舊機場更新前必須站在整個城市的角度對機場地區(qū)的發(fā)展進行定位,將其納入城市發(fā)展的整體框架,并在此基礎上賦予合理的職能。此外在具體操作過程中,為與周邊進行良好銜接,可適當保留與周邊生產(chǎn)生活有必要聯(lián)系的功能要素(表3)。例如香港啟德機場更新時,香港政府自1992年起在進行了多次研究之后,才最終將其定位為一個融合商業(yè)、社會及康樂設施的多元化和有凝聚力的社區(qū),其中包括國際都會公園、國際級的運動場館、郵輪碼頭和旅游區(qū),以及沿岸長達5公里的海濱長廊[2]。

(三)構建功能連接區(qū),整合城市形態(tài)

由空間構成要素中的銜接要素和通道要素所構成的空間骨架即功能連接區(qū)。

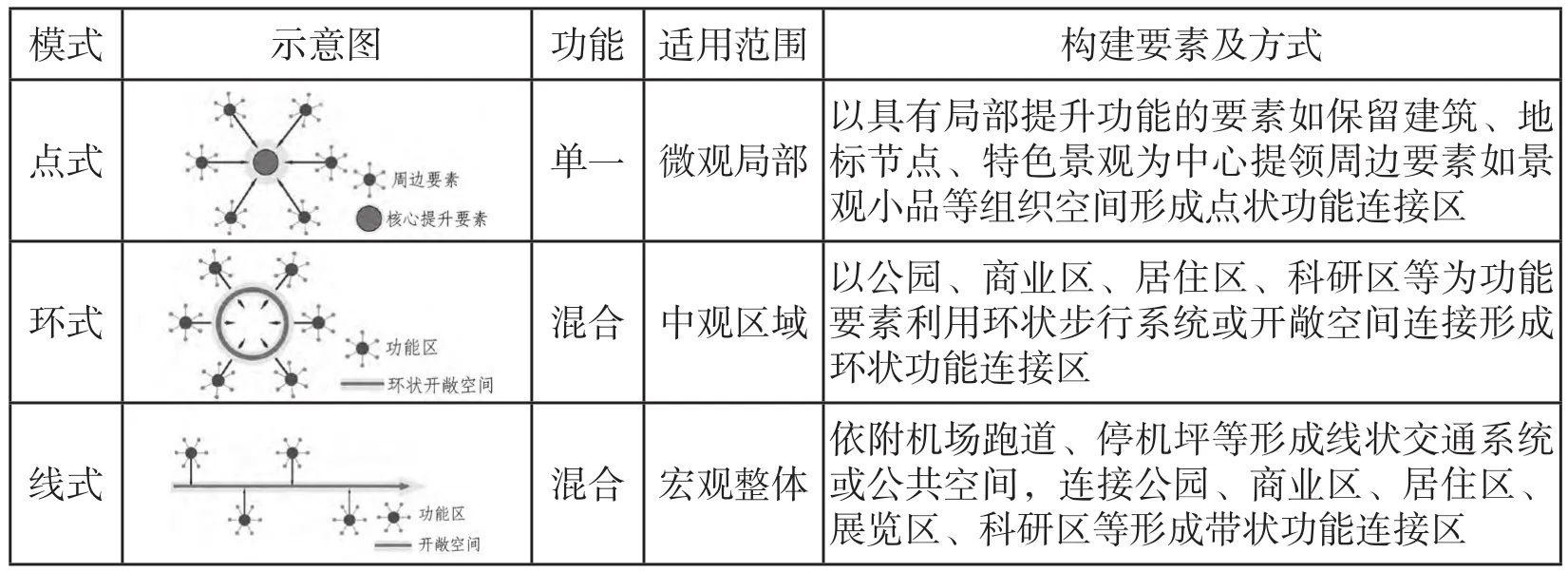

在舊機場更新改造過程中功能連接區(qū)可依其空間組合模式、適用層面、構建要素及方式的不同分為“點式”、“環(huán)式”、“線式”三種[4],具體如表4。

“點式”功能連接區(qū)指單一功能的空間范圍相對較小但具有局部提升要素的空間區(qū)域,比如公園、商業(yè)中心、科研中心、展示中心等,在機場改造時比較適合功能獨立的微觀層面組織。由于點式功能連接區(qū)可造成向心式的發(fā)展模式,在其進行空間組織時可以以重要區(qū)域或節(jié)點為主題,組合周邊要素形成功能獨立的區(qū)塊。例如德國斯圖加特市的“舊機場區(qū)”改造時保留1920年代的機場候機大樓并以此為吸引點組織周邊歷史遺留痕跡形成獨具特色的公共活動區(qū)。

表3 機場周邊可銜接功能要素

“環(huán)式”功能連接區(qū)指包含有多種功能的環(huán)狀空間區(qū)域,其由“點式”連接區(qū)結合人工建設的環(huán)狀連續(xù)開敞空間構成,例如包含有居住、商業(yè)、休閑等功能的綜合性多功能區(qū)域。“環(huán)式”功能連接區(qū)由于其包含多種功能區(qū)且強調(diào)其連接,在機場更新中適合中觀層面的空間功能組織。例如香港啟德機場由于航班飽和約束城市發(fā)展,其進行更新時形成了集游輪碼頭、體育城、商住中心于一身的新市鎮(zhèn),其中連接游輪碼頭、體育城、商住中心的環(huán)狀功能連接區(qū)為游客路線和空間節(jié)點的組織起到了重要作用。

“線式”功能連接區(qū)指功能單一或復合的線狀空間區(qū)域,其由“點式”功能連接區(qū)和線式公共交通系統(tǒng)或人工建設的生態(tài)系統(tǒng)構成。例如以機場跑道為線形連接要素形成的帶狀公園或包含多種功能的綜合性區(qū)域。“線式”功能連接區(qū)由于其連接區(qū)域地理跨度較大,橫向幅度較小,往往最適合宏觀層面的機場整體更新。例如柏林滕伯爾霍夫機場改造后將巨大的廢棄跑道形成了貫穿機場的巨大線形公共活動空間,使其成為了一個廣闊的城市公園,人們可以在里面散步,騎自行車,風箏沖浪,或者只是靜靜躺下來放松。

表4 構建功能連接區(qū)的三種形式

(四)利用交通優(yōu)勢,疏通城市脈絡

機場作為城市連接其他地區(qū)的一個重要樞紐,有著十分優(yōu)越的交通區(qū)位條件。機場周邊通常都配有便利的鐵道、軌道、公路等綜合交通系統(tǒng),然而由于其空間要求,存在的途經(jīng)道路避讓、周邊交通聯(lián)系不暢等也形成了城市肌理斷裂的現(xiàn)象。在機場更新過程中進行地塊內(nèi)部交通結構的有效組織,地塊邊界的合理銜接不僅可以對其交通優(yōu)勢充分利用,同時也可以構建具有良好的連續(xù)性與整體性的城市縫合空間。

從更新地塊整體來看,交通結構的合理組織可以從內(nèi)部空間和外部邊界兩方面入手[5]。一方面充分利用地上地下交通要素,采用立交形式構建綜合交通體系。這種交通體系不僅可以提高城市的交通能力,同時還有助于地塊內(nèi)居住適宜性的改善。例如上海江灣機場更新時利用地鐵、地下車庫、高層建筑地下空間形成集通行、停車、換乘于一體的綜合交通體系,為其構建五角場城市副中心奠定了基礎。另一方面要完善步行和公交體系。人行通道、公交首末站、公交停靠站的合理布置是切實提高居民出行方便率、改善地區(qū)環(huán)境的手段,步行和公交體系的完善也能為人們提供更為完整的城市體驗,增強城市空間的連續(xù)性。例如香港啟德機場在原有跑道基礎上改造成的濱海長廊和跑道公園成為了城市居民休閑運動和觀賞維多利亞港的常去地點。

從更新地區(qū)邊界著手,交通的滲透是機場地區(qū)與周邊建立聯(lián)系、引入人流、縫合肌理的重要方式。尤其在機場的邊界,軌道、快速路、橋梁的設置直接影響了其內(nèi)部的可達性。在機場更新過程中城市主干道的延伸貫穿、高架連接、軌道連接以及進出口的公共空間等都是地區(qū)邊界的有效處理手法。例如王家墩機場搬遷時其規(guī)劃縱軸連接天河國際機場至武漢新區(qū),以全程高架形式穿越王家墩腹地,形成城市快速干道系統(tǒng)和全開放式高架景觀路[6]。又如巴黎左岸地區(qū)為了打破西側鐵路線的割裂作用,在從火車站延伸出去的鐵路軌道用地上,覆蓋巨大的鋼筋混凝土大板,形成了距離原地面6~9米高的新的地面,創(chuàng)造了城市發(fā)展的新空間,將左岸地區(qū)同城市緊密地縫合在一起,此做法對于機場邊界軌道交通的處理則具有一定借鑒意義。

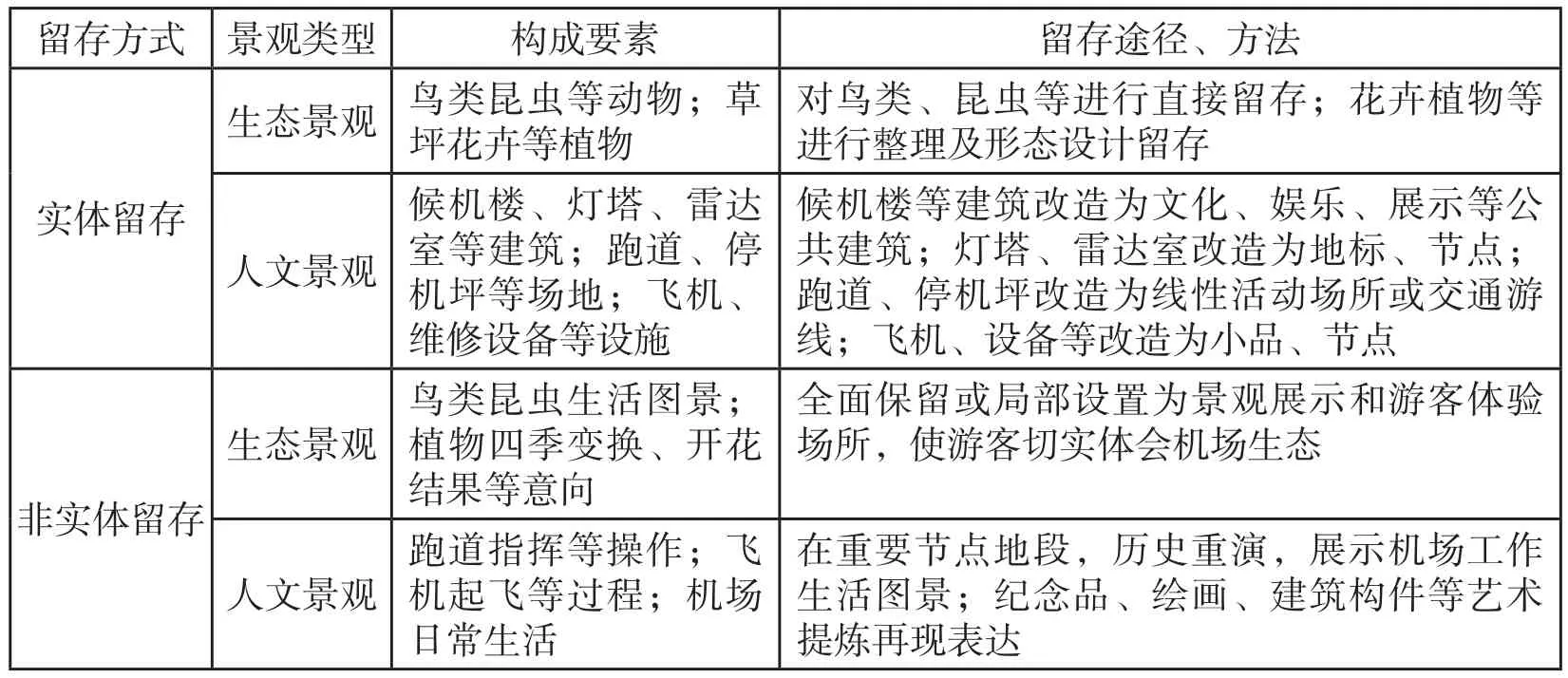

(五)巧于因借原貌,重塑歷時景觀

在機場更新過程中運用恰當?shù)拇胧ζ錃v史文化及生態(tài)環(huán)境進行保護,不僅可以縫合城市文脈,維持城市文脈的連續(xù)性、完整性,同時對維護生態(tài)系統(tǒng)的平衡也有重要意義,更重要的是對于機場地區(qū)再發(fā)展也具有提升品質(zhì)、增加發(fā)展活力的積極作用。眾多機場更新案例可以表明留存機場文化要素,營造合理的生態(tài)人文景觀對與促進機場更新的成功實踐有著至關重要的作用,具體的機場景觀重塑可以運用景觀要素的實體留存和非實體留存兩種方式來實現(xiàn)[7](表5)。

實體留存即對歷史文化要素的物質(zhì)狀態(tài)保護,是較為常用的直接保存方式,即在機場更新中直接保留建筑、設施、場地等轉(zhuǎn)化為人文或生態(tài)景觀。例如德國Frankfurt-Maurie玫瑰機場更新時為維持基地原本個性,將塔臺、停機坪、消防隊等建筑直接保留下來并保持了原本外貌,像塔臺目前就作為咖啡廳使用(圖3)。德國柏林滕伯爾霍夫停用以后在原有羊茅草和蓍草組成的草地引入了存在有很多小型的開黃花的多年生植物——窄葉狗舌草,成為了紅斑翅蝗和云雀的家園。

表5 機場景觀要素留存方式

非實體留存是多樣化延續(xù)地區(qū)文化、激發(fā)地區(qū)活力的一種景觀探索和實踐,其核心是在可以接受的改變中,以內(nèi)涵的方式保護和延續(xù)歷史文化。非實體留存在機場更新中具體方式通常有保留飛機維修、跑道指揮等生活軌跡、人文活動、日常作息形成獨特的人文景觀進行歷史再現(xiàn),或者將機場地段的空間、非空間信息抽象加工為特定符號,借用空間句法等運用于機場更新中,隱示并傳遞歷史文化。例如德國斯圖加特市的“舊機場區(qū)”改造時將供市民休憩的水泥長椅做成了機翼型并以此為中心組織形成了獨具特色的公共活動區(qū)(圖4)。

圖3 Frankfurt-Maurie玫瑰機場塔臺咖啡廳

四、結語

圖4 德國斯圖加特市“舊機場區(qū)”的水泥長椅

“縫合”理念是目前城市建設或地區(qū)更新較常運用的理念,已有的城市“縫合”實踐表明,采用合理的“縫合對策”縫合地區(qū)與周邊割裂的功能分布、空間肌理、交通組織、景觀結構是非常有效的城市更新策略。面對機場搬遷引起的城市“裂痕”問題,在舊機場的更新改造過程中引入“縫合”對策,從功能、形態(tài)、交通、景觀等多個層面縫合機場更新地區(qū)與其周邊的聯(lián)系,不僅可以構建充滿活力的發(fā)展格局,而且是城市邊緣地區(qū)活力重振,實現(xiàn)城市土地集約利用的有效途徑。

[1]李曉宇,張路.機場搬遷引發(fā)的城市更新案例研究[A].2014城市發(fā)展與規(guī)劃大會論文集[C].城市發(fā)展研究,2014,2(s):1-8.

[2]陳孟東.香港舊啟德國際機場新規(guī)劃及再開發(fā)[J].北京規(guī)劃建設,2007(4):122-125.

[3]張翼峰,龔先鋒.基于“縫合”理念的城市交通性干道城市設計探析——以武漢市雄楚大街(西段)城市設計為例[J].規(guī)劃師,2010(11):30-36.

[4]臧佳明,鄭波,孫暉.基于“嵌入”與“織補”策略的城市更新規(guī)劃設計——以石家莊老火車站地區(qū)更新改造為例[J].華中建筑,2010(6):72-76.

[5]王西西.城市紋理斷裂區(qū)的縫合——城市更新策略研究.大連理工大學,2012.

[6]劉奇志,于一丁,程明華.舊機場用地再開發(fā)的規(guī)劃前期研究探析——以武漢王家墩機場為例[J].城市規(guī)劃,2006(11):89-92.

[7]吳敏,王琳.記憶的縫合:城市非典型風貌區(qū)舊城更新景觀規(guī)劃[J].規(guī)劃師.2014(02):48-52.