iSchool 運動對我國圖書情報學研究生教育的啟示

任建英

(山西財經大學圖書館,山西 太原030006)

自1887 年杜威(Melvil Dewey,1851-1931 年)在哥倫比亞大學創辦了世界第一所圖書館學校后,圖書館學情報學教育的發展就始終伴隨著各種變革。進入20 世紀90年代后,隨著全球新一代互聯網投入使用,圖書館學情報學的學科內容逐步向著信息化、專業化、多元化方向發展。

2003 年,美國7 所著名的圖書館學情報學院的院長齊聚北卡羅來那州立大學情報與圖書館學院,共同提出了“信息學院運動 (Information Schools movement),簡稱iSchool 運動[1]。2004 年,19 所美國圖書館學情報學學院及其有關的學院共同成立了iSchool Caucus (Caucus 意為有著同樣為實現組織變革目標的人所舉行的會晤),簡稱iCaucus。iCaucus 是iSchool 的領導機構,也是圖書館學情報學領域的一個重要聯盟[2]。

1 iSchool 的核心特征與構成要素

1.1 iSchool 的核心特征——跨學科性

“iSchool”中的“i”可以有2 種理解,一種是為學術界所廣泛承認的主要含義,即“i”是“information”的首字母縮寫;另一種理解,這個“i”還可以理解成是“interdisciplinary” (跨學科)的首字母縮寫,即iSchool 既可看成“信息學院”,也可視為“與信息有關的跨學科的學院”。實際上,iSchool 這一概念的提出,本身就是對跨學科性的認可。

iSchool 的章程一開始就指出,iSchool 是由對信息、技術和人之間的關系有興趣的學院組成的,改變了傳統上單純強調技術的觀點,指出iSchool 是致力于探討與理解信息在各類活動中的作用,強調信息、技術和人是三大構成要素、缺一不可,從根本上決定了iSchool 的跨學科特性。而且通過研究信息、技術和人三者之間的相互作用,能夠促進人的能力的提高和專門人才的培養,從而促進社會發展——這才是iSchool 聯盟成立的最終目的。因此,只要是與信息有關的“各種類型”的學院,只要具備了以上特性,均可成為iSchool 的一員,而不強調該學院的人文屬性和技術屬性。由此,“跨學科性”就成為iSchool 的核心特征。

在首屆iConference (2005 年)上,人們就iSchool 的“跨學科性”達成了共識。會議指出,信息學院中的教學人員應來自多個不同的學科,并且應具備寬廣的、多學科的思維視角,在信息領域 (iField)擔當活躍的領導角色[2]。

1.2 iSchool 的構成要素

iSchool 主要進行信息的基礎研究,并將人、信息、技術三者之間的關系作為研究重點。因此,信息、技術和人是iSchool 的三大構成要素。

1.2.1 “信息”是iSchool 的核心要素

首屆iConference 就明確地指出信息以及與信息活動相關的研究和教學活動是iSchool 院校的重點關注內容。信息在iSchool 各要素中處于核心地位,只有以它為基礎,其他各專業的跨學科研究才可能開展,iSchool 院校才會對諸如信息科學、計算機科學以及某些人文社會科學等學科進行相關的教學與研究。

1.2.2 “技術”是iSchool 的關鍵要素

在現代社會,信息技術的發展成為推動社會發展的重要力量之一,因此,加強對信息技術的研究、運用,關注由于新信息技術的應用而產生的新的社會關系成為iSchool的重點關注。在各iSchool 學院中,包括通訊技術、人機交互、軟件開發等方面的IT 課程成為主干課程。但需要強調的是,任何先進技術都只是信息活動中的手段與工具,它的作用在于推動信息活動的進行而不能主導信息活動的目的與方向。

1.2.3 “人”是iSchool 的主體要素

iSchool 致力于探討與理解信息在人類活動中的作用,其目的在于促進“人”的能力的提高。因此,“人”對信息運用能力的提高作為iSchool 運動的最初動機與最后歸宿,始終在iSchool 中占據著主導地位,“人”是該運動的發起者、運行者,也將是最后的受益者,是iSchool 的最終歸宿和落腳點,如“德州大學強調人處于整個信息生命周期的中心地位,信息技術必須服務于以人為核心的用戶需求”[3]。從另一個角度講,iSchool 強調的以人為中心的理念也是對傳統圖書館學情報學以人為本理念的一種呼應與回歸。

2 國外iSchool 的教學情況

2.1 國外iSchool 學院的教學特點

目前美國參與iSchool 項目的有19 所學院,其中在美國“最好的研究生學院排名榜”位居前10 名的學院都是iSchool 聯盟的成員。這10 所大學是:University of Illinois Urbana-Champaign (美國伊利諾大學)、University of North Carolina (美國北卡羅來納大學)、Syracuse University (美國雪城大學)、University of Washington (華盛頓大學)、University of Michigan (密歇根大學)、Indiana University (印第安納大學)、University of Pittsburgh (匹茲堡大學)、University of Texas (德克薩斯大學)、Florida State University(佛羅里達州立大學)、Rutgers,the State University of New Jersey (羅格斯,新澤西州立大學)。通過對這10 所大學的學位教育進行分析,可以看出ischool 學院的教學具有以下特征:

2.1.1 教育層次多樣化,以研究生教育為主

以上10 所院校中,有6 所學院都開設了本科專業,而全部10 所學院都開設了碩士、博士的學位教育。這種多層次的教育模式使iSchool 學院的學位教育兼顧了學士、碩士、博士的3 個層次,但其顯然更加傾向于通過碩士、博士層次的專業教育培養出本領域內的專家、學者以及具有實際技能的專業從業人員。

2.1.2 教育重點向信息學和技術領域傾斜

在設置了本科教育的6 所院校中,其專業設置主要在信息及信息相關方向,并沒有出現圖書館學專業,甚至在碩士和博士階段,純粹以圖書館學作為專業設置的也很少,而是大多數與情報學、信息科學、信息技術等共同出現,顯示出iSchool 學院向情報學和信息管理與技術領域的研究與探索。

2.1.3 跨學科研究趨勢明顯

在ischool 學院的學位設置中,出現了哲學(Doctor of Philosophy degree)、電信和網絡管理(Telecommunications and Network Management)、通信和信息研究(Communication and Information Studies)等專業學位,顯示出其學科與其他相關專業的交叉、合并,也是ischool“信息、技術、人”這一宗旨在學位教育中的體現。

2.2 iSchool 學位教育課程體系的特征

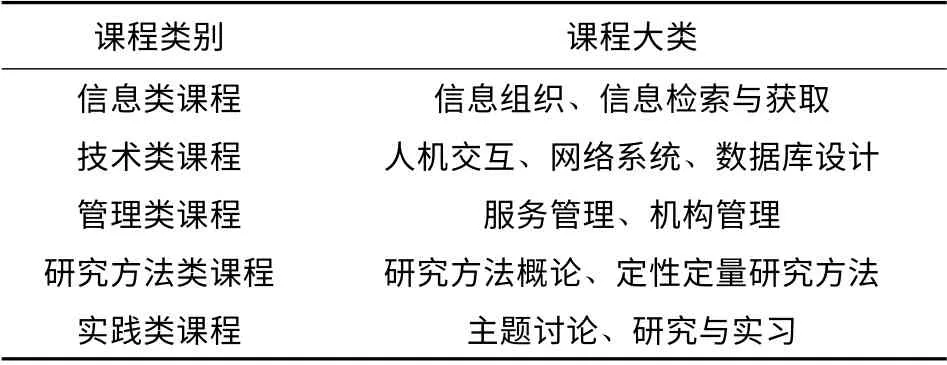

國外iSchool 的課程體系大概可以做如下分類:

表1 國外iSchool 的課程體系

基本上,國外iSchool 學院教育課程體系具有以下特征:

2.2.1 技術類課程成為必修,并且比重日益增加

美國的圖書情報學學校很早就將關于多媒體及其使用等方面的課程增加到了教學中,而隨后的計算機的普遍應用也在圖書情報教育得到了體現,并且該類課程所占比重也日益增加。到了iSchool 階段,網絡技術和計算機使用幾乎成了圖書情報學課程體系的必備組成,www 資源設計與檢索、知識網絡可視化與導航、信息多媒體技術、元數據理論與實踐等課程幾乎和傳統的編目、檢索課程一樣成為學生的必修課[3]。在華盛頓大學和匹茲堡大學,信息技術已經成為圖書情報學碩士研究生的核心課程之一。

2.2.2 課程安排多樣化、個性化和自主化

同我國的圖書情報教育相比,大部分iSchool 學院的學生在課程安排上享有很大的自主性。學院將必修課程外設計和選擇課程的權利交給學生,使學生可以按照自己的興趣自主的選擇安排選修課程,這一方式在擴展學生學科背景,調動學生學習的積極性、自主性方面起到了很好的作用。如依利諾伊大學(University of Illinois Urbana-Champaign)圖書情報學研究生院在要求情報學碩士必須學習兩門基礎課程(信息組織與獲取;圖書館、信息與社會)之外,還為學生設計了7 類參考課程體系:信息組織與知識展現、信息資源、利用和用戶、信息系統、歷史、經濟與政策、管理與評價、社會、群體與組織信息學、青少年文學與服務。每一個體系都包括10 ~15 門不等的課程,學生可以根據對未來職位的設想選擇課程體系[4]。

2.2.3 課程名稱突出iSchool 特色

iSchool 學院設計包含了人機對話、信息服務、信息職業的法律問題、系統設計中人的因素等課程,這些課程名稱明顯體現出了跨學科的特征,契合了iSchool 強調的信息、技術和人三者缺一不可且相互作用的核心理念,體現了iSchool 利用信息及信息技術為人和社會服務的理念。

2.3 其 他

2.3.1 多類型的輔助教育手段提高了教學效果

除了通常的課堂教學形式外,很多iSchool 學院采取了多種多樣的輔助手段,為教師和學生提供各類機會與實踐平臺,提高了教學效果。如:Syracuse University (美國雪城大學)設置7 個研究中心或者實驗室,為專項師生的研究提供良好的環境和設備;Indiana University (印第安納大學)圖書情報學院定期舉辦教師討論和講座,為教職工教師、學生提供信息和智力交流平臺;大多數學校都為學生提供研究項目,鼓勵參與;Indiana University (印第安納大學)圖書情報學院出版了2 種期刊,展示研究成果,并建立學院內的研究論文交流制度。

2.3.2 多層次的教育模式形成了完整的iSchool 教育體系

在學位教育以外,iSchool 教育還包含了各種形式的非學位教育,如資格認證教育、遠程在線教育和繼續教育等,而遠程在線教育正成為iSchool 教育的重要形式,形成了完整iSchool 教育體系。

3 iSchool 對我國圖書情報學教育的啟示

3.1 iSchool 對我國圖書情報學教育理念的啟示

iSchool 研究的是信息、技術和人以及三者之間的相互關系,因其改變了以往只以某一要素為研究方向的研究理念,為圖書情報教育提供了廣闊的發展空間。在圖書情報學教育的發展史上,曾出現過多種不同的發展思路,一種是以信息為導向強調技術教育,這一教育理念至今仍為眾多圖書情報學院所認可并實施,但其過于強調技術特征而忽視了圖書情報學以人為本的傳統理念;另一種是以信息為導向的強調人的視角的教育思路,這一思路沿襲了圖書情報學一貫的傳統,但忽視了技術手段對手段對信息社會的推動作用;直至iSchool 聯盟成立以來,將信息、技術和人三者共同關注,而不再單方面發展,同時將三者的關系納入研究中心,為圖書情報學教育的發展拓展了空間,并在一定程度上重新構建了圖書情報學的發展框架。

在這一發展趨勢下,我國圖書情報教育首先應當堅持其已形成的在信息收集、檢索、傳播和利用等方面多年形成的學科優勢,其次,應當借鑒iSchool 的學科理念,將研究領域向信息、技術和人及其相互關系發展,并重點研究因其三者的相互關系而衍生出的交叉學科, “在與相關學科的交叉滲透和知識融合中確立自己的核心知識范疇和學科特色”[5]。

3.2 iSchool 對我國圖書情報學教育課程變革的啟示

陳雪華、林珊如教授曾指出,圖書情報學課程設計在理念上應以知識導向、能力導向、市場導向、未來導向為綜合考慮內容,而iSchools 學院的做法充分反映了上述理念。

首先,iSchool 學院的課程設置具有以“職業興趣+職業技能”進行綜合設置的特點,實現了以職業需求、市場導向為出發點的綜合職業競爭力的培養。其次,iSchool 在課程設置上與其他學科廣泛交叉、融合,充分體現了其跨學科的特性,一方面,iSchool 繼續保持對諸如計算機、遠程通訊、網絡管理等信息相關學科的關注;另一方面,iSchool 重點研究信息、技術、人三者之間的關系,反映到課題設置上體現為將法學、管理學、倫理學、媒體研究、社會學、政策科學等圖情學的非傳統設置的課程納入了iSchool 學院的課程中。第三,iSchool 學院建立了一種動態的課程體系,在基礎課程以外,學生可以自主選擇設計個性化的培養方案,使學生在專業學習之外形成廣泛的知識基礎,以適應信息社會多元化的人才需求。

iSchool 學院的上述課程設計理念以及與之相應的課程結構調整、課程內容更新和課程教學方式變革,對我國的圖書情報學教育中有著很大的啟示與指引作用。我國圖書情報學課程設置應該改變現有的僵化模式,積極激發學生在課程學習中的熱情與自主性,建立動態的課程體系,在加強現有信息及相關課程的基礎上,增加經濟、管理、法律等課程,使學生在專業化的同時實現多學科背景的培養。同時,在實踐過程中要注意以下兩點:第一,不能過度追求技術類課程。增設技術類盡管符合了技術推動社會進步的潮流,但技術畢竟只屬于手段而非目的,圖書情報學教育如過分追求信息技術的發展而忽視其一貫的人文特質,最終將失去學科特點,淪為其他學科的附屬。第二,在與其他學科融合時有針對性地進行吸收。圖書情報學教育與其他學科進行交叉、融合并非簡單的實行“拿來主義”,而是要從法學、管理學、倫理學、社會學等學科領域選擇性汲取相關理論,并將其運用到圖書情報學教育當中,而不是簡單地將相關課程納入圖書情報學教育當中,甚至導致了圖書情報學教育本專業課程的邊緣化。

3.3 iSchool 對我國圖書情報學教育學院發展的啟示

首先,組成iSchool 聯盟的學院具有多種專業背景。組成iSchool 聯盟的學院通常包含3 種類型,一種是傳統的圖書情報學院校,因接受了iSchool 的理念而發展出更多的研究方向;一種是傳統的計算機學院,他們進一步發展了傳統的技術視角而開始關注人文對技術的影響這一領域;最后一種則是在iSchool 背景下獨立成長起來的[6]。其次,iSchool 學院與政府、企業等職業領域保持著廣泛的聯系,通過與政府和相關職業領域的廣泛合作,大大拓展了學科的開放性和職業視野。

我國圖書情報學教育學院首先應當加強內部橫向聯系,與其他學科加強交流,以拓展圖書情報學學生的基礎教育;其次應當加強學院間的橫向聯系,將各信息學院和信息學會聯合起來,進一步還可以與國外的大學合作,以共同建立一個圖書情報學教育的共享系統,整合圖書情報學教育資源;第三,與相關企業保持聯系,既可以及時掌握學科需求,也可以是學科成果得到應用。就我國目前而言,這一步的實現尚需時日。

[1] 陳傳夫編委組織. 專題:iSchool 運動與圖書館學情報學教育變革[J]. 圖書情報工作,2007,(4):5-5.

[2] 安琳. 國外iSchool 運動與圖書情報教育變革[J]. 圖書館建設,2010,(10):109-112.

[3] University of Texas. School of Information [EB/OL]. http:∥www.ischool.utexas.edu/about/vision.php,2010-02-04.

[4] 陳傳夫,余媛. 美國iSchool 的趨勢與啟示[J]. 圖書情報工作,2007,(4):20-24.

[5] 沙勇忠,牛春華. iSchool 聯盟院校的課程改革及其啟示[J].圖書情報知識,2008,(11):26-35.

[6] B Cronin. An identity crisis?the information schoolsmovement[J]. International Journal of Information Management,2005,(25).