基于認知理論的培優教學設計與實踐——以“近地衛星發射所需能量”為例

汪 飛

(江蘇省海門中學,江蘇 海門 226100)

認知理論強調教師根據學生已有的心理結構,設置恰當的問題情境,引起學生的認知不平衡,激發學生的認知需要,促使學生開展積極主動的同化和順應活動,在解決問題的過程中掌握一般原理,并將新知識納入自己的認知結構,從而使認知結構獲得發展.社會建構理論指出學習在強調個體心智活動的主動性同時更應兼及社群與集體之間的互動、磋商、討論,直至形成共識.因此教師的工作應當是在充分了解學生現有的心理特點和認知規律的基礎上,采取恰當的教學策略有效促使學生概念變化,最終幫助學生構建成完整的科學物理概念.本文通過若干教學片段設計借助對話學習在課堂實踐中努力實現疑難問題“近地衛星發射所需能量”的教學突破.

1 原始問題 物理模型簡化

問題背景:從牛頓提出人造地球衛星發射的草圖到蘇聯利用運載火箭成功發射第一顆人造地球衛星歷時近300年.制約衛星成功發射的關鍵因素無疑是如何給衛星提供所需的能量將衛星送入預定軌道運行.利用多級運載火箭和衛星自帶的燃料動力系統將衛星送入預定軌道運行的運動過程和技術手段是非常復雜的.

模型簡化:在中學物理的衛星發射問題中,常不考慮衛星實際發射過程所需的復雜的技術手段,而只關注將衛星送入預定軌道所需的能量.因此常對衛星的實際發射過程進行簡化建立一個理想化的衛星發射模型.設想衛星自身攜帶一種輕質高能的燃料,燃料釋放高速氣體推進衛星給衛星提供能量.

設計意圖:模型的建立過程,是對原始物理問題進行分析,通過科學抽象、概括等思維模式,抓住主要因素,舍棄次要因素和無關因素,形成一個可以代替原型又適合中學物理研究實際的物理模型的過程,從而將物理事實、物理現象轉換成值得研究的物理問題.

2 創設悖論 誘發認知沖突

設置例題:在赤道上向正東方向發射一顆近地衛星,不計空氣阻力的影響,但要考慮地球自轉的影響,已知地球半徑R,地面附近重力加速度g,地球自轉的角速度為ω,萬有引力常量G,衛星質量為m.試計算發射這顆衛星要消耗多少能量?

學生觀點1.以赤道地面為參考系.

學生觀點2.以地心為參考系.

設計意圖:教育實踐和教育心理學實驗都表明,學習動機推動著學習活動,能激發學生的學習興趣,保持一定的喚醒水平,指向特定的學習活動.在教學實踐中我們可以設置問題通過學生的互動交流產生不同觀念的對立、交鋒,從而引發學生觀念的沖突、激發學生學習動機.以上兩種解答在不同參考系下對近地衛星發射所需能量進行分析得到了截然不同的結果.學生討論評價后認為:實際情況下,衛星發射所需的能量是一定的,并不會由于選取參考系的不同而改變.如此有意識創設具有新奇性、不和諧性的“類悖論”情境,能打破學生原有認知平衡,學生開始對自己的觀念產生不滿,迫切要求改變原有觀念以求得新平衡.

3 模型類比 激活舊有概念

圖1

創設情境:如圖1所示,在光滑的小車上用一物塊壓縮一輕質彈簧,假設小車在水平面上能始終以速度v做勻速運動,某時刻釋放彈簧,物塊與彈簧分離時可加速至相對車廂速度為u,求此過程彈簧釋放的彈性勢能?

圖2

原因探究:如圖2所示,在地面系中車向前運動時,車壁對彈簧和物塊組成的系統的作用力的作用點是移動的,即車壁對彈簧和物塊組成的系統是做功的.這就意味著在地面系中物塊動能增加并不等于彈簧釋放彈性勢能,還要加上車子提供的能量.那么在地面系中彈簧釋放的彈性勢能到底是什么表達形式呢?

結論拓展:可見,彈簧釋放的彈性勢能并不隨著參考系的改變而改變.這里我們不妨轉換一下研究對象和研究思路.以小車、彈簧和物塊三者組成的系統為研究對象,從系統內力做功的角度來分析這個問題.彈簧的作用力是系統的內力,系統內力做功與參考系的選取無關,只和相對位移有關.由于彈簧釋放的彈性勢能是系統內力(彈簧彈力)做功的效果,故不論是小車參考系還是地面參考系,物塊相對于小車的位移是不變的,系統中彈簧彈力做功相同,釋放的彈性勢能也必然相同.

同化順應:我們將近地衛星發射問題與上述力學模型進行類比,對應關系如圖3所示,可以得出衛星發射所需的能量等于燃料氣體對衛星和地球做的總功,是系統的內力功,與參考系的選取無關.

圖3

設計意圖:奧蘇貝爾認為影響學習的最重要因素是學生已有的認知結構.他強調學生的學習應該是有意義的接受學習,這種學習是通過新知識與學生認知結構中的有關觀念相互作用而進行的,其結果是新舊知識意義的同化.這就需要教師在充分了解學生的前概念基礎上進行教學設計,在原有知識的可利用性、新舊知識間的可辨別性以及原有知識的穩定性和清晰性上揭示學生錯誤概念向科學概念轉變的規律,引導學生對本例力學常見模型的熟悉情境中分小車、地面兩種參考系深入探究,讓學生在比較鑒別中認識新舊知識的聯系和區別.在不斷完善豐富學生原有圖式的同時為“吸納新刺激物”對圖式進行修改的順應打下基礎.

圖4

4 消除悖論 優化認知結構

建立模型:如圖4所示,設衛星在赤道上的A點發射,通過燃料燃燒噴射高速氣體與地球相互作用一段時間后,在C點速度達到要求進入近地圓軌道運行,AC對應的圓心角為α,同時赤道上的A點運動到達B點,AB對應的圓心角為β.由于α、β角度極小,可將AC、BC近似看作直線.設高速氣體對衛星和地球的作用力大小為F,屬于衛星、燃料氣體和地球組成系統的內力.為了便于問題的分析,認為氣體的作用力F為恒力.

消除悖論:以赤道地面為參照系,衛星的位移為BC,對衛星應用動能定理有

在地面參考系中,地面位移為0,燃料氣體對地球的作用力做功為0,所以消耗燃料的能量等于

設計意圖:讓學生經歷“從矛盾到統一、從失敗到成功”一波三折、迂回曲折的學習過程最終消除“類悖論”來掌握解決問題的一般原理,不但可以使學生獲得成功感,而且還一步培養了學生創新的熱情.這樣在平等磋商氛圍中設置不同觀念的對立、交鋒的教學設計體現了學科教學的對話與修煉的本質,既有通過同他人的溝通展開探究對象意義的“對話學習”,又有追求自我完善的“修煉學習”,通過呈現集體思維促進個體認知結構的優化.

5 評價修正 抽象拓展建構

反思評價:以上在近地衛星發射的理想化模型中對衛星發射所需的能量問題分析中,我們默認了地球的自轉角速度是不變的.實際上,根據力學原理,高速氣體對地球的作用力F會產生相對于地心的力矩FR,地球的自轉角速度會發生變化.需要進一步理論探究修正.

理論探究:分地面、地心參考系對衛星發射所需的能量進行理論上的探討.

5.1 地心參考系

地心參考系為慣性系,將地球視為質量分布均勻的球體,設地球質量為M,地球相對于地心的轉動慣量為I,衛星剛發射時,地球的自轉角速度為ω0,衛星進入近地軌道后,地球自轉角速度為ω1.在地心系中,衛星和地球組成的系統遵循角動量守恒和能量守恒,設衛星發射過程中燃料提供的能量為ΔE.

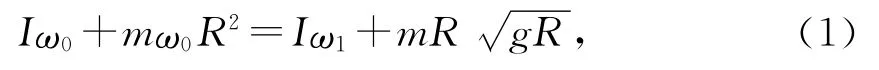

由角動量守恒方程得

解得

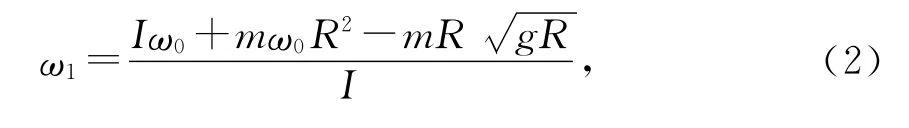

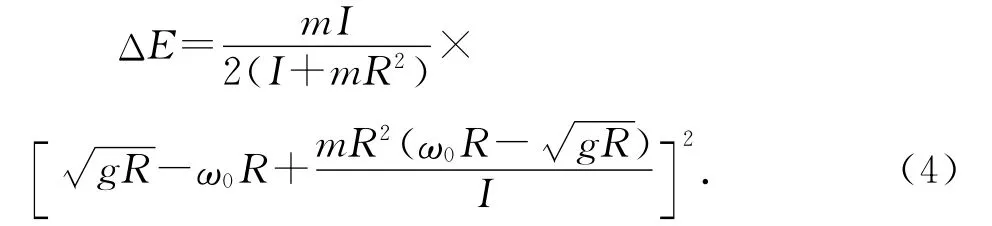

由能量守恒方程得

將(2)式代入(3)式得

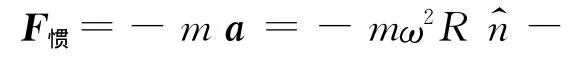

5.2 赤道參考系

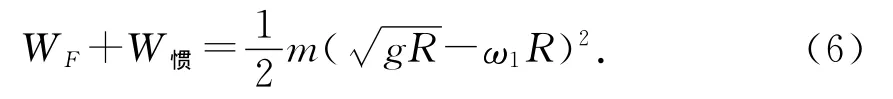

在赤道參考系中,燃料氣體對赤道的作用力對地球不做功,故燃料氣體對衛星和地球做的功為WF,燃料提供的能量

在衛星發射過程中有

將(5)、(7)、(8)式代入(6)式解得

考慮到地球質量遠大于衛星質量M?m,有

得出結論:近地衛星發射所需的能量的確與參考系的選取無關,是由衛星發射過程中衛星、燃料氣體和地球組成的系統的內力做功決定的.可以看出我們習慣上選取地面參考系來求解近地衛星發射所需的能量,并不是由于選取地心參考系是錯誤的或行不通的,而僅僅是由于在高度近似的情況下選取地面參考系的求解較為方便.

設計意圖:布魯納認為學習過程同時包括獲得、轉化、評價三個過程.本次教學設計中的力學模型類比環節即為知識的獲得,消除悖論環節即為知識的轉化,而評價則是對知識轉化的一種檢查,通常包含對知識合理性進行判斷和檢驗.本例中通過評價引入更深層次理論的探究,并且通過實際近似將已有的知識進一步結構化,最終形成了區分明顯、內容豐富、有層次的認知結構.

1 黃晶.合作對話建構 促進概念轉變[J].物理教學探討,2010,28(5):77~79.

2 梁旭.認知物理教學研究[M].杭州:浙江教育出版社,2011.

3 侯春鋒.淺議發射衛星需要的能量[J].中學物理教學參考,2011,40(4):13~14.