特區模式下改革家的轉型學習及學習效應

羅海平

(南昌大學 中國中部經濟社會發展研究中心,江西 南昌 330047)

一、引 言

市場化是基礎性的制度變遷,不僅僅指市場經濟制度的形成和演變,更重要的是與市場化主體尤其是市場化當事人相關的市場主體意識形態和認知、市場行為規則(制度)以及市場主體行為績效等問題相關聯。在轉型經濟情況下,市場主體、市場制度都是內生的,對于轉型經濟體而言,市場經濟是轉型的目標,而不是轉型的制度背景。市場主體行為績效的提高不是轉型的內容卻是轉型的核心目標,市場主體行為績效與市場主體意識形態和認知能力、市場主體行為規則等方面的改變密切相關。研究中國的體制轉型,而不研究轉型主體,不研究轉型政策的制定者、決策者和推動者——改革家,不研究改革家的行為模式,不研究改革家的學習機制,顯然是不能很好地解釋中國奇跡以及相應的“特區奇跡”。這也是為什么用現有的西方經濟理論不能解釋中國式轉型路徑的原因。

諾思認為:“組織及其企業家是制度變遷的當事人,當他們認識到通過創新引入某種新制度能改善他們的競爭地位時,他們將引入新制度。制度創新的起點是組織的企業家個體的認知和學習,而制度創新能否成功或出現路徑依賴則取決于與該制度創新相關的其他當事人集體學習和共同知識的積累”。[1]但對于轉型經濟來說,計劃經濟外生而市場經濟內生時,市場組織及其企業家則成為了新制度的產物。此時制度轉型的起點是政府,制度轉型能否成功或出現路徑依賴則取決于與該制度轉型相關的其他當事人集體學習和共同知識的積累。特區模式對中央政府和特區政府中改革家的改革家精神及知識儲備的要求都非常高。它需要特區改革家和其上級改革家“干中學”的良好互動。這種“互動學習”實際上反映出了不同層級改革家的集體學習和“干中學”的有機結合。因而,制度形成和演進是改革家集體學習以及改革家領導下“干中學”的結果,并表現為共同知識、共同信念甚至制度的形成和演化過程。學習的差異帶來市場制度區域形成以及經濟績效的差異。而無論是集體學習、干中學還是二者的結合都是由改革家和改革家精神稟賦決定的。

二、思想解放、知識分布與制度創新

市場制度的引入并不完全是創新,因為市場經濟的運作模式在西方發達國家已經非常成熟。但引入市場因素和市場制度相對于原計劃經濟體制內的改革家們來說,則是思想解放與否的標識。思想解放和政治開明是改革家長期學習和實踐所培養出來的獨特個人稟賦和素質,是改革家精神的非充分必要條件。它表現為改革家思想和行動上受舊體制或傳統習俗等的“軟束縛”小,路徑依賴弱,易于接受新事物、新思想。所以,對于轉型主體來說,思想解放則體制慣性就小,接受新體制相對容易,對新制度的本能排斥就弱。樊綱(2009)[2]認為,解放思想在利益沖突的問題上要能消除既得利益阻礙改革的各種“說法”。而在學習知識、完善信息的問題上,解放思想是指要能打破教條,因為教條有制約信息傳播、抑制知識增進的不利影響。為此,一個國家的轉型和改革一定要“解放思想”。

對于一個轉型經濟來說,舊體制的正規制度或法令具有強制性的人身束縛。而舊體制下的意識形態、習俗、社會關系等非正式制度對轉型主體的束縛則表現出明顯的“柔性”和“韌性”。“強制束縛”的解除需要靠新的正式制度或法令的建立,而對于“軟束縛”則需要轉型主體自內而外的思想解放。故思想解放主要是指對非正式制度的“掙脫”,而不是對正式制度的“叛離”。因為作為普通個體而言,在正式的強制性制度面前,沒有“議價能力”,只能遵守、馴從。正式制度的“硬束縛”需要“權威力量”的“強行解除”,即以新的正式制度對舊正式制度或法令進行強制替代。所以,轉型體從正式制度中解放出來,不是轉型的條件而是轉型的目的。

從舊的非正式制度的“軟束縛”中“掙脫”即思想解放是新制度能否順利引入的條件。盡管思想解放本身并不是創新活動,僅僅只是個人或群體稟賦或素質的表現,但思想解放和思想開放能減少舊體制的路徑依賴,增加轉型中的創新活動,提高對新制度的認知和學習的能力與效率。所以,轉型過程是一個思想解放——引入和移置——吸收和學習——本土適應的過程。創新則僅僅體現在對轉型問題的處理上。因為市場經濟運行尚有成熟的經驗可借鑒學習,但轉型本身并沒有成熟經驗可取,同時轉型中問題的解決面臨不確定性,需要創新活動。

創新的產生要以占有大量的知識和信息為前提。相對于市場經濟條件下的知識分散和信息不充分,轉型經濟中尤其是計劃經濟下有關新制度即市場經濟的知識和信息不僅是封閉的,更是扭曲的。舊體制不可能通過正規途徑向普通個體全面宣傳和發布有關市場經濟的相關信息。市場經濟的認識只能通過這樣幾個渠道獲得:(1)領導尤其是改革家出國訪問與考察等獲取市場經濟的績效信息;(2)學術精英的理性認識;(3)大眾市場經濟的“隔代記憶”;(4)與市場經濟國家或地區通過地理邊緣的外部滲透。市場經濟知識和信息獲取渠道的局限性決定了市場經濟制度的選擇不是民眾的投票結果,也不是共同信念的反映。對于普通個體而言,對市場經濟的認識僅來自對解放前半封建、半殖民地時期市場經濟的“歷史碎片”以及對舊體制主動發布的大量“負面信息”的剔除和篩選。

由于計劃經濟確立前中國就存在落后的初級市場經濟,所以,我國轉型并不是市場經濟的完全移植,而是市場經濟被人為中斷后的再移入和再“回顧”,是舊市場(歷史市場)和新市場知識的交叉映象中的市場化。當然這樣的市場經濟并不會在計劃體制環境下自然產生,因為傳統計劃沒有市場經濟的胚芽或“因子”,計劃經濟尤其是傳統計劃經濟也不可能提供市場經濟的制度環境。這樣市場的轉型變為了改革家和改革家群體的人為選擇。

總之,市場經濟信息分布和認知的獲取渠道特征決定了轉型經濟的基本特征,即信息分布的非均衡決定了轉型的非均衡,距離外部市場的空間距離的遠近決定了轉型的區域性,舊體制的高層——改革家推動改革決定了轉型的實驗性和漸進性。由于居于統治上層的改革家最易于獲取到較為全面的市場經濟知識,所以轉型意愿應該首先來自權力高層或社會精英階層,即改革家的意念中。且中央政府的官僚體系必然受改革家支配才可能萌發轉型,沒有改革家將不產生自主改革。而從空間上看,市場經濟知識最容易獲取或感知的地方顯然是毗鄰外部發達市場最近的邊境交界處,如毗鄰港澳的深圳和珠海,以及具有較多海外關系的地區,如汕頭等地。深圳、珠海、廈門等是空間距離上距外部市場最近的地域,汕頭則因是僑鄉使其與外部民間聯系最多。故從市場知識分布和認知途徑可見,最先選擇在這四個城市開始市場實驗,是基于市場知識的分布與獲取途徑的考慮。

無論是決策者、政策研究者還是學術專家對無經驗可循的轉型都只具備有限理性,他們無力也不可能完全預見轉型中可能出現的問題以及轉型行為可能帶來的后果。所以,對于轉型經濟來說,沒有新古典研究范式下的最優行為,也沒有最優的轉型模式,更不會有轉型的均衡狀態。西蒙(Herbert Simon,1997)[3]認為,學習是增進理性的有效途徑。在與經濟和社會變遷相聯系的時間維中,人類學習的過程形成了制度演變的重要機制。羅必良(2002)研究指出,學習與制度變遷具有強相關性:(1)學習以及學習能力的差異性是形成不同社會和文明的重要原因,制度存量的不同又會進一步導致制度變遷與制度安排的多樣化;(2)學習速度決定有效制度變遷的速度,是制度變遷的函數。[4]學習的目的在于減少轉型的不確定性、降低轉型成本,提高轉型的績效。轉型過程是一個集體學習和“干中學”的過程,從新制度的形成和演化來看,制度本身是制度創新主體或當事人集體學習中共同知識和信念的慣例化和程序化,制度的實施表現為經濟主體對共同知識和信念的共享、應用和遵循,這構成了制度創新和演化中的學習成本和實施成本約束。通過共同知識和信念的共享,轉型主體或當事人可以對新制度安排的活動做出合理的預期,以減少轉型的不確定性,降低轉型成本和提高轉型效率。為此,在轉型經濟中對轉入制度的學習以及轉型知識的積累構成了改革家主導體制改革的重要前提。

三、改革家的學習模式

我國漸進式轉型經濟中,轉型知識儲備是改革家學習的函數。新的制度選擇集合受到改革家群體所積累的轉型知識儲備的約束。即使政府有心建立新的制度安排,倘若關于新制度的收益函數、轉型的成本收益等知識不足,政府也不能建立一個正確的制度安排;即便建立了一個新的制度安排,也不一定取得較高的經濟績效。

在一個改革家主導的轉型學習中,改革家群體是轉型政策的決策者和倡導者。作為舊體制的政治精英或當權者,改革家具有較高的政治身份,“政治身份”要求改革家具備較強的領導、組織和管理國家和特區的能力及氣魄。同時其“公職身份”要求改革家不能僅作一個熊彼特式企業家,而是一個有全局思想,以追求整個轉型經濟體或所治理區域的經濟績效和社會福利為己任的政治家。要能區別于為利是圖、為積累而積累的“資本家”或經濟人的假設,要能將個人稟賦和才智——改革家精神,通過政治授權用于指導或領導公眾的實踐。這些能力、思想覺悟除了需要業務的學習外,更需要精神、思想的學習。所以,區別于固守舊體制的其他官員,改革家必然要有很強的革新意識和學習精神。改革家的求知欲望更多地表現為改革家的內在素質,學習精神是改革家的必要充分條件。不具備學習精神的官員肯定不能進行新制度的嘗試與創新,更不會革除舊體制,推動新制度的產生,當然也就不可能成為真正的改革家。而通過學習與實踐,改革家能有效減少轉型中的不確定性因素,降低轉型風險,能對新制度的未來收益產生較高的預期,從而使得改革家主導下的轉型經濟能保持一個較高的轉型績效或經濟增長。

知識作為經驗的積累,可分為技術性知識和制度性知識。技術性知識是人們對自然界的認識;而制度性知識是涉及人與人之間協調和交流的知識,包括誠實、信賴、倫理及意識形態等。而“學習”是新的經驗或經歷成為心智的一部分或者對心智進行塑造的過程。心智塑造又對行為能力產生影響,而在制度轉型中,一個重要能力是對新制度或對制度變更的“適應能力”。“適應能力”反映了當面對環境變化等因素造成的種種不確定性時,轉型主體尤其是改革家發現和糾正現有制度缺陷、接受新信息、學習新知識、嘗試新方法、應對新挑戰、改進制度運作的能力。[5]而諾斯(1990)認為,適應能力的基礎是學習能力。[6]

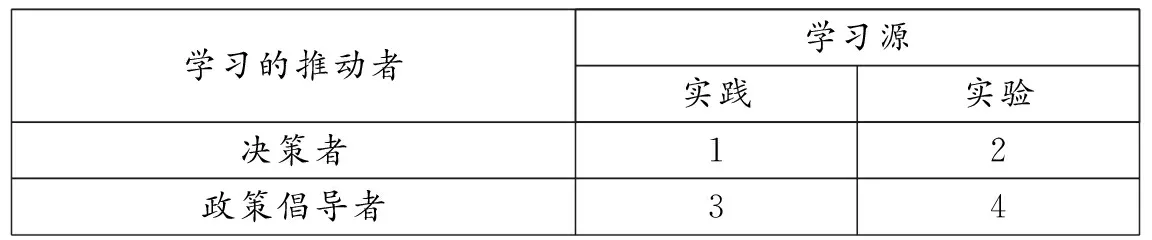

在我國經濟學界,改革家學習模式研究的文獻并不多,王紹光(2008)從學習的推動者與學習源角度出發,將學習分為四大類學習模式[7],如下表:

表1 改革家學習的四種模式

其中學習的推動者包含政策的決策者與倡導者。前者包括決策圈內或決策圈外的主管部門、地方政府、政策專家、公務員、媒體工作者、社會上的利益相關群體等;后者包括中央政府部門、地方政府、國際組織、國內外學術機構等以及就某項政策結成的有形或無形的“倡導者聯盟”。王紹光認為,倡導者聯盟自己會通過各種方式學習,為支撐自己的主張尋求依據;同時,他們也會堅持不懈地向決策者推介自己的學習成果,以期影響政策和制度變化的方向。而公眾輿論,雖然也可以影響決策者與倡導者的抉擇,但不會卷入政策與制度學習過程本身。王紹光(2008)將學習源分為兩大類:一類是分散性實踐;另一類是系統性實驗。前者包括本國的政策與制度遺產、各地區或部門的實踐以及來自外部比如市場經濟國家或其它轉型國家過往和現實的經驗教訓;后者是指在小范圍比如經濟特區、開發區以及各類功能區中進行的旨在發現解決問題有效工具的干預性實驗。在特區模式下,按照知識獲取主體來考察特區的學習源具有一定特殊性。因為對特區或特區改革家而言學習源的性質是實踐,而對中央或整個轉型經濟體來說則是實驗室性的。當然實踐與實驗本身并不能絕然分開。實驗作為學習源意味著作為一種學習途徑允許失敗,但需從實驗中吸取正反兩方面的經驗教訓。同時,不同的實踐往往成為政策與制度性實驗的基礎。為此,王紹光歸納總結的四大類學習模式本質上并不相互排斥。羅杰斯、韓博天等學者發現盡管改革開放后所訂立的經濟政策與原計劃體制下的經濟政策背道而馳,但共產黨領導下的改革家學習模式依然是原計劃體制時期的“中央主導的政策實驗”,也即第二類學習模式。這種模式的特點是注重分權式政策或制度創新和推廣的典范,是中國“獨特的政策過程”。優點在于它能賦予中國轉型超乎尋常的學習能力和適應能力,使改革家能在急劇變化的環境里得以從容應對形形色色的挑戰。王紹光(2008)則認為,中國除了擅長“中央主導的政策實驗”外,也十分善于利用其他三類學習模式。

體制轉型是一個系統工程,轉型知識也是一個龐雜的系統。當然,經濟轉型不是某一個改革家所能完成的,它需要自上而下“金字塔”式等級分明的改革家群體。在這個層級制下,每個改革家各司其職,可掌握不同的轉型知識或創新知識。體制轉型和經濟增長是改革家群體的共同目標,由于每個改革家在層級體系中所處的位置不一樣、個人的改革家素質不一樣、職能不一樣、所關注的轉型問題也不一樣,所以當轉型經濟面對共同的外部環境變化或沖擊而使轉型或制度的變遷面臨阻礙或不確定性時,需要改革家群體與各經濟個體進行信息和知識的“協整”,將分散信息匯聚,從個體知識中提煉共同知識。這就需要改革家個體的分散學習轉為集體學習,形成改革家群體與轉型經濟個體能夠共享的心智模式。而要使這種心智模式能夠在不同區域或部門內的轉型實踐中共享,尤其是特區轉型實驗的經驗和教訓在上升為知識后要能與非特區共享。

當然,知識的共享或集體學習需要就制度環境變化與轉型的現實干擾問題達成一個共同的解釋框架和解決方案。動態地看,共享的心智模式將隨著外部環境的變化、反饋和集體學習的深化而不斷得到修正、強化甚至摒棄,而這其中的每一個過程都離不開改革家或改革家因素。在集體學習的過程中,當某一共享的心智模式被反復證實是正確的時候,就形成了社會的共同知識和信念。當這種共同知識和信念被固化為制度,則組織、集體和社會對社會交往中反復出現的有效解決問題的方式、知識和信念能夠共享。因而,構成制度的是共同知識、共同信念和共同信念體系,而共同信念的形成是集體學習、不斷反饋和歸納“協整”的結果。特區模式中改革家集體學習所形成的共同知識和經驗既能以非正式的方式經由中央政府倡導下的示范——推廣而得以共享,也可通過將特區實驗制度上升為國家正式制度或法律,在一國范圍內強行實行。

另一個決定因素是特區改革家的學習精神,如果特區改革家的求知欲強、學習能力強,能自覺地進行創新型學習,則學習時間也會縮短,從而能更快地為非特區共同體提供一般性經驗和轉型知識。而倘若經濟特區不具備很好的學習環境,特區改革家也不具備很強的學習精神,則經濟特區的“局部實驗”為非特區共同體提供成功經驗的機會將會喪失。所以,基于經驗的多樣性以及試錯失敗所帶來的機會成本應該考慮設置不只一個特區來進行“試錯學習”。

四、特區的學習與追趕效應

新古典增長理論認為,經濟增長是由資本積累所驅動;內生增長理論則拓展了資本的內涵,認為資本除了物質資本外,還包括人力資本與知識資本。鮑德溫(2001)[8]、馬丁和奧塔維諾(1999)[9]用內生增長理論來解釋增長極的形成。在鮑德溫、馬丁和奧塔維諾的模型中,區域知識資本存量的溢出效應降低了新資本的形成成本,從而促進了資本積累。而知識資本和人力資本隨著資本積累的增加,溢出效應加強,更易于創造新的知識和技術的特征,故將不存在資本規模收益遞減對經濟增長的約束。

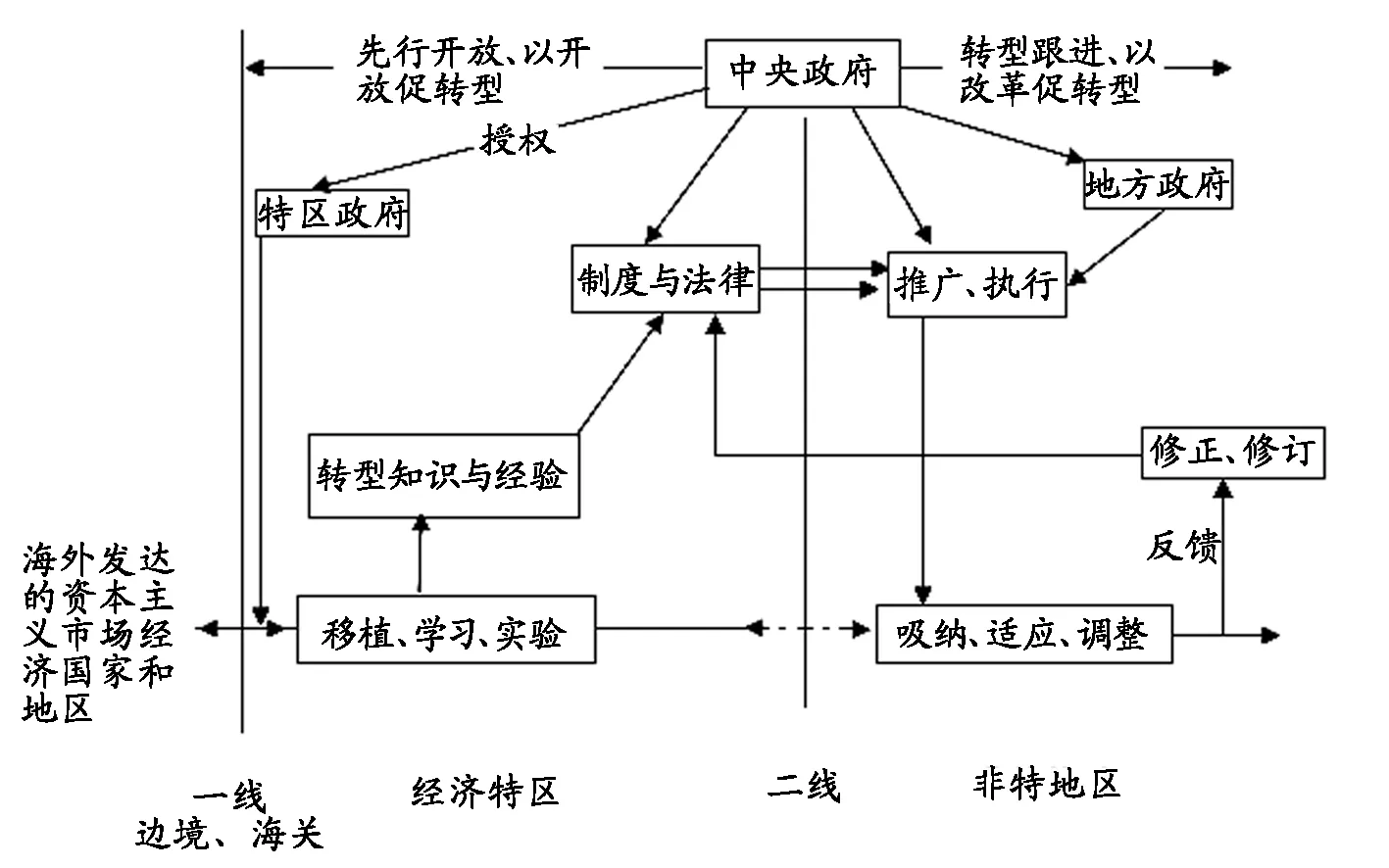

圖1 特區與非特區的學習示意圖

格申克龍在總結德國、意大利等國經濟追趕的成功經驗時認為,在一個落后的國家里巨大的突然性努力需要一種精神上的“新政”。[10]但后發優勢并不必然地轉化為追趕效應,追趕效應績效內生于經濟特區的“社會能力”或“發展能力”。對于在轉型中先行先試的經濟特區來說,能力的增強來自于特區改革家的學習能力及其效應。而世界經濟一體化尤其是大量引入FDI為轉型體尋找學習對象,為加速經濟市場化提供了便利。但學習效應不僅取決于初始條件,也取決于學習精神和學習方式。學習精神除了與改革家精神相關外,與特區改革家對巨大的發展勢差的感知以及由此產生的憂患意識和趕超意識有關。許諾美好的“未來世界”和發展前景是計劃體制政治家們“精神激勵”的重要方式。但長時間的理想與現實或“許諾”與實際的巨大差距,“精神激勵”將逐漸失去吸引力。各級改革家在轉型期盡管也不得不做出大量的“許諾”,但“許諾”的意義不再是激勵“屬下”和“民眾”,而是改革家自己。為此,改革家的“許諾”更增強了特區改革家“求變”、“趕超”以及“學習”的意識。對于內生于計劃經濟體制的改革家來說,“轉型即市場化本身就是一個學習過程”。對于特區改革家來說,由于中央“只給政策,不給錢”,所以如何吸引并獲得新資本、創造新投資(“招商引資”)成為特區改革家創新與學習的重要方面,也是改革家精神是否成功轉化為特區經濟社會發展與市場經濟實驗的重要推動力的標志。

安虎森(2007)研究認為,對于知識資本或人力資本來說,創造新資本的成本曲線遵循學習曲線,也即隨著知識的積累,創造知識的邊際成本下降。盡管特區改革家并不是資本所有者,也不是任何新投資資本的真正創造者,但由于改革家具有支配或規劃“政府公權”的特性,特區改革家實際上間接決定了整個特區的資本存量、總投資量以及投資方向。所以,改革家的學習效應對于轉型經濟體來說,比資本者的學習效應更為重要。

轉型知識如同其它知識的學習一樣具有溢出效應。溢出效應表現為兩方面:一是創新知識具有“非排它性”,表現為某一改革家的原始創新可被其它改革家效仿和借鑒,而不減少原創改革家特區治理績效,反而可能因效仿者增加而更易將策略創新變為制度創新,制度創新變為新的制度環境;二是改革家的創新知識具有“自我循環累積”效應。

“自我循環累積”效應不斷使原有的創新成為創造新知識的“共識”或制度環境,這樣改革家的創新可不斷地從過去的創新中受益,而新的學習可從過去學習的循環累積中獲益。另外,按照內生增長理論,知識資本和人力資本是經濟增長的源泉。知識資本溢出強度大,經濟增長率也大;經濟增長率越大,則區域的資本份額也就越大;該區域集中的資本份額越大,實際收入水平越高,市場份額規模也越大。資本的集中,可以降低新資本生產成本,因而生產更多的知識資本,最終成為創新中心。這樣,就形成了循環累積因果關系,而可持續的循環累積是特區誘致極和增長極的必然要求。

由于轉型經濟是由封閉經濟向開放經濟、集權經濟向自由經濟、計劃經濟向市場經濟的轉變,所以,無論是特區還是整個轉型體,無論是學習目標、學習對象還是學習途徑,都與外部世界密切關聯。所以,一切對外經濟活動都成為了特區學習與實踐市場經濟的“干中學”。為此,外資和外企成為特區學習的紐帶。各類不同性質部門和企業之間的績效差異是資源轉移的前提,也是外溢效應發生的前提。中國轉軌的典型事實是多種所有制部門并存并保持績效差異,而正是外溢效應鞏固了這一格局。深圳特區在體制改革與轉軌上對香港的學習與借鑒、在經濟發展模式以及發展要素配置等方面對香港的服務與追趕,實際上也就是香港模式的外溢過程,而深圳在轉軌和發展上的學習追趕所取得的巨大成就,則體現了香港模式外溢的明顯績效。

不僅如此,深圳特區通過學習、追趕香港模式而邁向體制轉軌與經濟發展之路,還構成了從學習追趕到先行探索率先示范,再到外溢擴散的完整鏈條。經濟特區的體制轉軌和經濟發展只有在完整經歷了學習追趕先行示范、外溢推廣的基礎上,才有可能在中國漸進式發展道路上真正發揮“窗口”、“實驗場”和“排頭兵”作用。

[1]North,D.C.Economic Performance Through Time:The Limits to Knowledge[J].American Economic Review,1994,(3).

[2]樊綱.中國經濟特區研究——昨天和明天的理論與實踐[M].北京:中國經濟出版社,2009.

[3]Herbert Simon.Administrative Behavior:A Study of Decision—Making Processes in Administrative Organizations[M].New York:Free Press,1997.

[4]羅必良.學習機制、意識形態與社會經濟發展[J].廣東社會科學,2002,(1).

[5]Carl Folke,Johan Colding,Fikret Berkes.Synthesis:Building Resilience and Adaptive Capacity in Socialecological Systems[M]//Fikret Berkes,Johan Colding and Carl Folke,eds..Navigating Social-ecological Systems:Building Resilience for Complexity and Change.Cambridge:Cambridge University Press,2003:352-387.

[6]Douglass North.Institutions,Institutional Change and Economic Performance[M].New York:Cambridge University Press,1990.

[7]王紹光.學習機制與適應能力:中國農村合作醫療體制變遷的啟示[J].中國社會科學,2008,(6).

[8]Baldwin,R.,P.Martin,and G.Ottaviano.Global Income Divergence,Trade and Industrialization:The Geography of Growth Take-off[J].Joural of Economic Growth,2001,(6).

[9]Martin,P.,and G.Ottaviano.Growing Locations:Indusstry in a Model of Endogenous Growth[J].European Economic Review,1999.

[10]Alexander Gerschenkron.Economic Backwardness in Historical Perspective:A Book of Essays[M].Cambridge,MA:Belknap Press of Harvard University Press,1962:5-30.