我國行政事業單位內部控制與腐敗預防長效機制探究

●黃 娟

我國行政事業單位內部控制與腐敗預防長效機制探究

●黃 娟

目前我國行政事業單位腐敗行為呈現多發、高發、頻發態勢,全球清廉指數顯示近12年來我國清廉指數排名每況愈下,亟需體制機制創新與制度保障。內部控制體系建設是我國行政事業單位腐敗預防的基石與利器,從立法保障層面,我國應盡快出臺《行政事業單位內部控制》等相關法律;從制度保障層面,需深入完善《事業單位會計制度》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》等制度體系;從組織保障層面,應加快培養具有專業勝任能力的行政事業單位內部控制與腐敗預防的應用型人才,為制度反腐提供長效機制。

一、當前我國行政事業單位腐敗行為的新動向與新特點

我國行政事業單位是政府依法行政的主體,是實施國家治理的重要力量,理應在履行宏觀調控、市場監管、社會管理和公共服務等職能中發揮示范引領作用。然而,相比逐利企業,行政事業單位并非一方凈土。近年來,我國行政事業單位違法違紀案件呈現出多發、高發、頻發態勢,僅2014年全國檢察機關立案偵查貪污賄賂、失職瀆職等犯罪案件共41487件55101人,同比分別上升10.5%和7.4%,涵蓋工程建設、土地出讓、產權交易、教育醫療、政府采購、資源開發等重點領域。

近年來,我國行政事業單位(工作人員)的腐敗行為呈現出新動機、新動向、新變化。從腐敗動機來看,從傳統消費享樂型向現代資本積累型轉化;從腐敗領域來看,從商品流通領域轉向尚未開放的經濟熱點領域、壟斷性領域等,如國有土地經營權使用權出讓、房地產開發等;從腐敗手段來看,作案的形式更加隱蔽化和多樣化。一方面,權力交易呈現長期期權化發展,不再是攫取當前利益,而是長遠以后的收益;另一方面,攫取利益的形式更加隱蔽,通過配偶、子女等獲利,或者以其他形式轉移贓款。

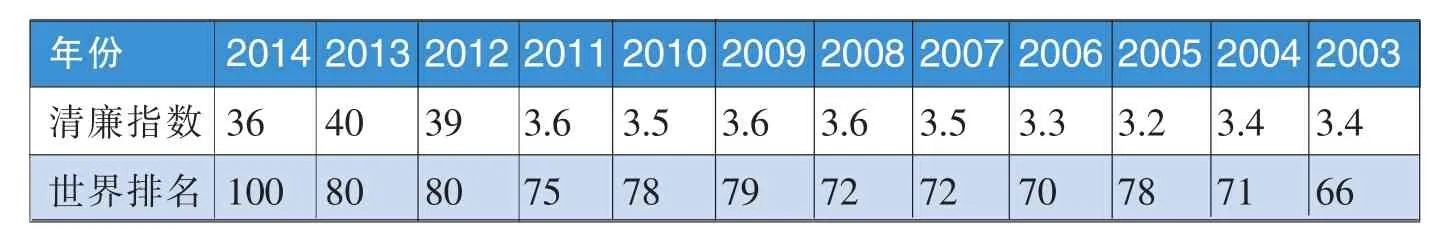

據國際反腐敗組織透明國際(Transparency International)公布的全球清廉指數顯示,近年來我國清廉指數每況愈下,2014年的排名更是位列近12年來最低,見表1所示。我國行政事業單位腐敗預防與治理任重而道遠,亟需體制創新、機制創新與制度保障。

表1 透明國際2003—2014年中國清廉指數一覽

二、內部控制體系建設是我國行政事業單位腐敗預防的基石和利器

黨的十八屆三中全會再次明確了健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐敗體制機制創新和制度保障的重大部署。建立腐敗預防長效機制,必須將事后懲治與事前預防相結合。我國行政事業單位腐敗的根源在于對權力缺乏有效的制約和監督;行政事業單位內部控制的核心在于制衡,使監督“關口前移”消除管理隱患,重點解決 “不敢腐”、“不易腐”和“不能腐”的頑疾。

(一)國家層面:內部控制體系建設是我國建立廉潔政治的內在要求

當前,我國各級行政事業單位存在決策、執行、監督的標準缺失、弱化、模糊和缺乏可操作性等突出問題,致使“小金庫”、假發票屢禁不止,“三公”經費居高不下,窩案串案層出不窮。構建行政事業單位內部控制體系,通過單位層面和業務層面兩個維度,借助控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五大要素,將行政事業單位各項管理制度和業務活動有機整合,實現“未病先防”,是踐行干部清正、政府清廉、政治清明的客觀要求和內在訴求。

(二)單位層面:內部控制體系是行政事業單位腐敗預防的免疫系統

長期以來,我國行政事業單位在管理上存在一塊盲區,即國家大部分制度只管到單位層面(只有財務制度比較具體,但只涉及會計業務),而單位內部如何管理、業務與財務如何聯結,一直沒有得到很好的解決,導致各部門各自為政,預算與所對應的經濟事項脫節、業務與財務脫節,因而行政事業單位腐敗問題大多具有潛伏期長、隱蔽性高、危害性大等顯著特征。行政事業單位內部控制體系突破以往管理桎梏,將預算業務、收支業務、政府采購、資產管理、建設項目、合同管理納入同一體系,憑借信息化平臺,實現預算與業務對接、業務與財務對接,線上線下陽光運行,人、財、物“留印”、“有痕”,切實落實“不敢腐”、“不易腐”和“不能腐”。

(三)國際層面:強化政府行政機構內部控制以構建廉潔機構已成為國際通行準則

上個世紀40年代以來,以美國為代表的西方國家紛紛立法加強政府機構內部控制以預防腐敗。美國審計署(GAO,1999)發布《聯邦政府內部控制準則》,美國預算管理總局(OMB,1982)修訂《預算管理總局通告A-123:評估、改進和報告聯邦政府的內部控制系統》,美國國會(1982)頒布《聯邦管理者財務廉潔法案》;荷蘭(1990)通過《政府管理與控制法》;英國(2000)實施《政府資源與會計法案》;國際會計師聯合會公共部門委員會(IFAC,2001)發布《公共部門治理——管理層的視角》;最高審計機關國際組織(INTOSAI,2004)頒布 《公共部門內部控制標準指南》,等等。可見,強化政府等公共部門內部控制已形成國際共識,成為各國政府腐敗預防的重要利器。

三、我國行政事業單位內部控制體系建設與腐敗預防長效機制的具體建議

我國行政事業單位內部控制體系建設與腐敗預防機制的建立涉及面廣、利益沖突大,是一個循序漸進、不斷深化的過程。根據我國行政事業單位的特點,亟需立法保障、制度保障和組織保障。

(一)立法保障:盡快出臺相關法律

我國行政事業單位規模龐大,已居世界之首,然而至今仍缺乏權威性、系統性的行政事業單位內部控制相關法律。雖然《會計法》、《預算法》、《行政監察法》中均提及內部控制,但僅停留在內部會計控制層面,與現代行政管理的需要和內部控制的發展尚有較大差距。依法治國,立法先行,因而,我國應盡快制定《行政事業單位內部控制》等相關法律,從立法層面推進行政事業單位內部控制體系建設的執行力。

(二)制度保障:完善《事業單位會計制度》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》等制度體系

1、統一《事業單位會計制度》編制基礎,由雙軌制轉變為單一制。真實、可靠的會計信息是行政事業單位內部控制與腐敗預防的工作基礎。目前我國《事業單位會計制度》的編制基礎為主要采用收付實現制、部分采用權責發生制的雙軌制模式,已越來越難以適應事業單位績效評估、固定資產、在建工程等管控工作的需要,而這些都是腐敗易發、高發的領域。2013年1月1日開始實施的《事業單位會計制度》引入“虛提”折舊與攤銷等會計處理方式,對加強事業單位固定資產管理來說,可謂創新性的舉措,但制度不能頭痛醫頭、腳痛醫腳,根本在于將編制基礎統一為權責發生制,進行全面的成本核算,提高事業單位會計信息的真實性、可靠性與可比性。

2、細化《行政事業單位內部控制規范(試行)》,增進系統性和可操作性。我國《行政事業單位內部控制規范(試行)》已于2014年1月1日正式實施,但單一的規范仍停留在表面文字性的干條條上,尚未形成系統的內部控制規范體系,如《行政事業單位內部控制規范(試行)》提出“行政事業單位內部控制的目標之一為有效防范舞弊和預防腐敗”,但并未在單位層面和業務層面明確行政事業單位應如何建立和維護相應的反舞弊機制,因而難以指導實踐。有鑒于此,亟需細化規范,使之接地氣、易操作。具體而言:

(1)補充3個配套指引。借鑒《企業內部控制基本規范》體系,補充《行政事業單位內部控制規范(試行)》的應用指引、評價指引和審計指引,形成既有起統馭作用的總體框架(基本規范),又有指導實踐具體要求(配套指引)的規范體系。

(2)編制2個指標體系。根據行政單位(如各級行政機關等)和事業單位(如醫院、高校等)組織層面與業務層面的差異,編制通用版和專用版的內部控制與腐敗預防的預警指標體系與評價指標體系。

(3)發布2個對外報告。動態發布行政事業單位內部控制信息公開報告,防止“黑箱作業”;定期發布行政事業單位內部控制第三方審計報告,避免“同體監督”。

(三)組織保障:培養具有專業勝任能力的行政事業單位內部控制與腐敗預防的應用型人才

我國行政事業單位內部控制與腐敗預防的專業人才儲備不足、缺口巨大。目前大多數單位是由財會人員兼任內部控制工作、紀檢人員承擔腐敗預防與懲治工作,在現階段人才匱乏的情況下或為權宜之計,但閉環運行、管事與管人脫節,已凸顯弊端。長期來看,建議在會計專業碩士(MPAcc)或法律碩士(JM)中設置內部控制與反腐敗方向,培養復合型、應用型的專業人才,為制度反腐提供組織保障。■

(作者單位:西南財經大學會計學院)

(本欄目責任編輯:尹情)