上海市社區精神衛生服務醫務人員繼續醫學教育現狀分析

蔣春燕 蔡 軍 趙 敏

1.上海交通大學醫學院附屬精神衛生中心,上海 200030;2.上海市疾病預防控制精神衛生分中心,上海 200030

繼續醫學教育是在醫學院校基本教育和畢業后醫學教育之后,以學習新理論、新知識、新技術和新方法為主要內容的一種終生性醫學教育制度[1-3]。 近年來,依據國家原衛生部下發的《重性精神疾病管理治療工作規范(2012 版)》的相關規定,基層社區衛生服務中心需要承擔基本精神衛生服務職能。為了讓社區醫務人員能盡快適應社區精神衛生服務的需求,從2013 年以來上海市、 區兩級專科醫院層面組織開展了社區隨訪能力、重性精神疾病管理治療等一系列的精神衛生繼續教育培訓,本研究通過對當前上海市各區(縣)社區醫務人員參加精神專科醫學繼續教育的狀況進行分析,為今后基于社區開展精神衛生能力建設提供策略依據。

1 對象與方法

1.1 對象

研究地點為調查時點內上海市所有區縣開展精神衛生服務的社區衛生服務中心,采用分層抽樣的方法,2014 年7~8 月對各個社區衛生服務中心內從事社區精神衛生服務超過3 個月的人員共500 名進行橫斷面調查。

1.2 方法

1.2.1 調查工具 采用自制上海市社區精神衛生服務醫務人員培訓現狀調查問卷調查,共分三部分暨一般狀況、社區精神衛生服務醫務人員培訓現狀、精神衛生服務培訓需求。①一般狀況共7 個條目,包括工作單位、性別、年齡、專業、工作年限、文化程度、職稱;②繼續醫學教育認知共13 個條目,包括培訓主要目的、培訓意愿、滿意度等;③繼續醫學教育需求共7 個條目,包括授課方式、教學方法、培訓安排等。

1.2.2 調查方法 研究前期調查組共訪談3 名區級疾控精神衛生分中心的社區精神衛生服務專家及3 名社區衛生服務中心負責人,征求對上海市社區精神衛生服務醫務人員培訓現狀調查問卷內容的看法,完成條目調整及修訂。 根據專家意見,修改和確定正式調查問卷。 調查現場發放問卷,調查對象知情、自愿參加,能獨立完成問卷填寫,當場完成漏、錯項等質控后回收問卷。 發放調查問卷共計500 份,回收問卷466份,有效問卷456 份,有效率為91.2%。

1.3 統計學方法

所有問卷資料通過整理匯總、統一編碼,輸入Epidata 3.1 建立的數據庫,應用SPSS 16.0 軟件進行統計分析,計量資料數據用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;相關性分析采用一元線性回歸分析。 以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般人口學情況

本研究覆蓋上海所有區(縣)提供精神衛生服務的社區衛生服務中心,共456 名完成調查,其中,男320 人(70.2%)居多,年齡多在31~40 歲,占46.5%,≤30 歲占27.9%;本科學歷者260 名,占57.0%,初級職稱者213 名,占46.7%;精防專職醫生158 名,占34.6%,其次為公共衛生醫生131 名,占28.7%;從事本工作年限5 年以內者263 名,占57.7%。

2.2 社區精神衛生服務醫務人員對繼續醫學教育認知與需求

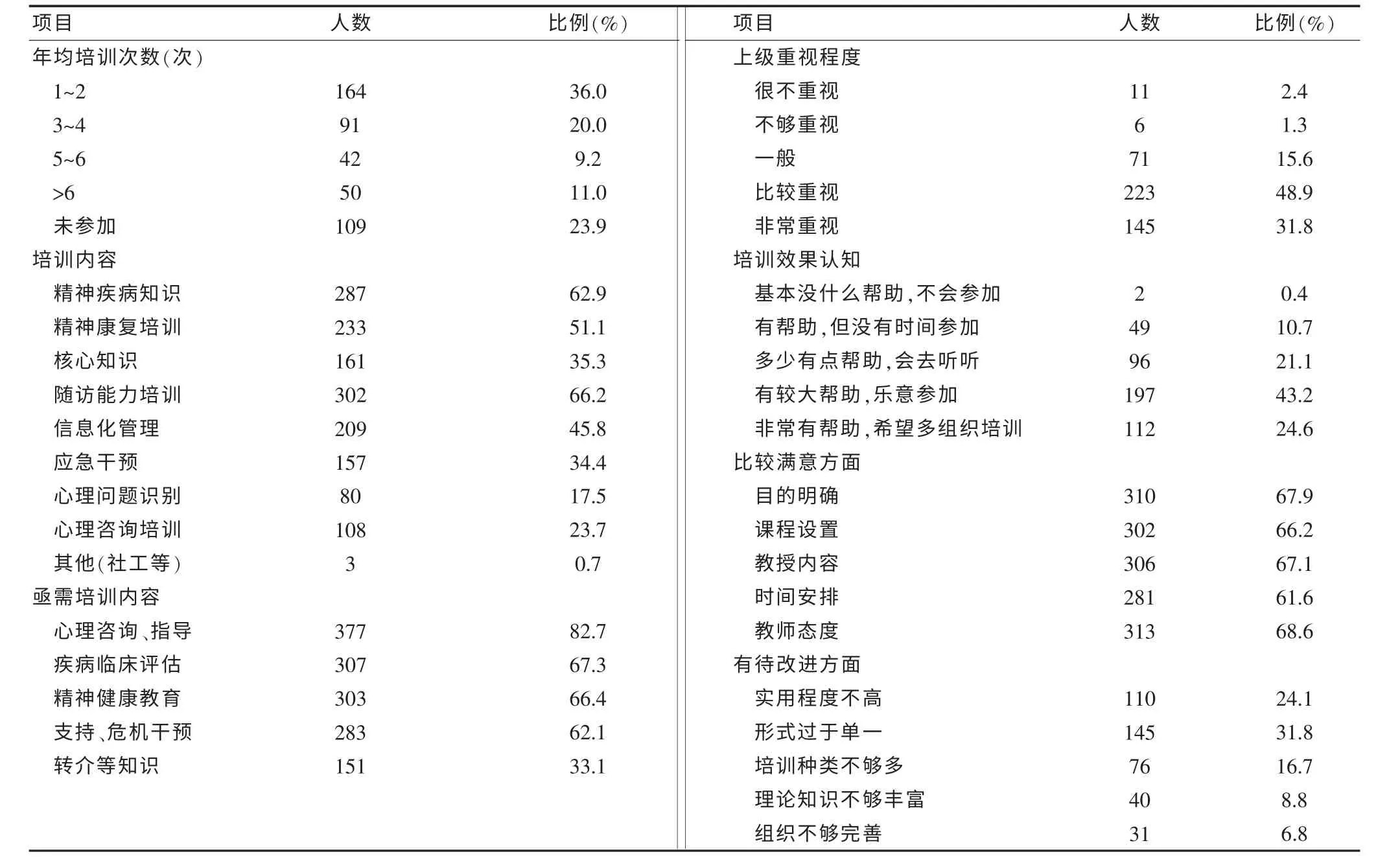

被調查的社區精神衛生服務醫務人員中,每年參加繼續醫學教育培訓347 名,占76.1%,未參加培訓的109 名,占23.9%;認為上級精神專科醫院對培訓重視程度為非常重視和比較重視的為368 人,占80.7%;滿意度較高的方面主要集中在“教師態度”(68.6%)、“目的明確”(67.9%)、“教授內容”(67.1%)等方面;總體認為培訓非常有幫助和較大幫助的309 名, 占67.8%;亟待培訓內容包括“心理咨詢與指導”(82.7%)、“疾病臨床評估”(67.3%)、“精神健康教育”(66.4%); 有待改進的方面依次為“形式過于單一”(31.8%),“實用程度不高”(24.1%),“培訓種類不多”(16.7%)。 見表1。

2.3 參加精神專科繼續醫學項目培訓的影響因素分析

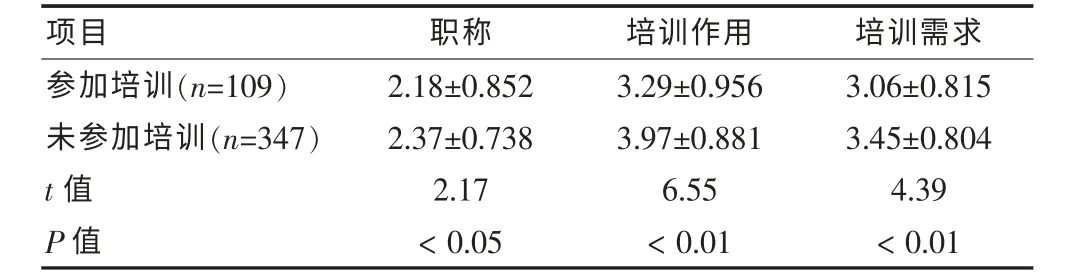

本研究以三年內是否參加精神衛生系統培訓為分組變量,職稱、培訓作用、培訓需求為檢驗變量(變量編碼見表2),對三年內參加過精神專科系統培訓的347 人,以及未參加培訓109 人的數據進行獨立樣本t 檢驗。檢驗分析后發現:參加過培訓人員的職稱比未參加過的高(t=2.17,P <0.05);而參加過的人相比沒有參加過的人,覺得培訓更有作用和幫助(t=6.55,P <0.01);對系統培訓的需求相對較不迫切(t=4.39,P <0.01)。 見表3。

2.4 一年中參加培訓次數的影響因素分析

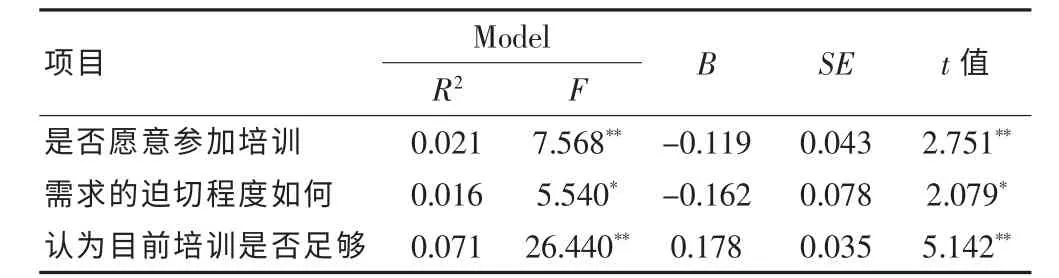

筆者研究了被試者年均參加系統培訓次數,與被試者對參加培訓的意愿、對培訓需求的迫切感和對目前培訓充足程度的認知度之間的關系。結果如表4 所示,隨著年均參加培訓次數的增加,被試者對系統培訓的參加意愿和需求的迫切程度逐漸減少,對培訓充足程度的認可度逐漸增加(F=7.568、5.540、26.440,t=2.751、2.079、5.142), 提示系統培訓可以有效地緩解社區精神衛生服務人員對相關知識技能的需求。

3 討論

2003 年世界衛生組織頒布了《組織精神衛生服務》[4],指出社區精神衛生服務可主要由初級保健人員實施,通過為其提供大量的精神衛生繼續教育醫療培訓,使其能識別、治療、干預患者精神障礙。 這一指南為社區精神衛生繼續醫藥教育項目實施提供依據。此后,澳大利亞、英國等國家以及我國香港地區都先后基于社區初級衛生保健機構提供社區精神衛生服務并定期提供系統的精神專科繼續教育培訓,取得了較好的成效[5-6]。

表1 被調查社區精神衛生服務醫務人員對繼續醫學教育認知和需求分析

表2 各因素對參加精神專科繼續醫學項目培訓的影響的獨立樣本t 檢驗的變量編碼

表3 參加精神專科繼續醫學項目培訓的影響因素分析(±s)

表3 參加精神專科繼續醫學項目培訓的影響因素分析(±s)

項目 職稱 培訓作用 培訓需求參加培訓(n=109)未參加培訓(n=347)t 值P 值2.18±0.852 2.37±0.738 2.17<0.05 3.29±0.956 3.97±0.881 6.55<0.01 3.06±0.815 3.45±0.804 4.39<0.01

表4 年均參加培訓次數對相關結果的影響因素

我國社區精神衛生服務是1958 年首次被提出的,但始終發展緩慢[7-9]。針對于此,國內多名精神衛生領域專家指出應重視提升基層精神衛生工作者的服務水平,多措并舉加大社區醫務人員的精神專科能力培訓[10-16]。 在此背景下,2013 年按照原衛生部下發的《重性精神疾病管理治療工作規范》相關要求,上海等地加快對社區衛生服務中心醫務人員的精神專科繼續醫學教育培訓,基于社區開展精神衛生服務。 通過一年多上海社區精神專科繼續醫藥教育項目的實施,本研究結果顯示,目前上海市從事精神衛生工作的社區醫務人員對精神專科繼續醫學教育總體較為重視,大多能積極參與市、區兩級的精神專科醫療機構組織的培訓和學習,與郭延萍等[17]2004 年在上海市開展的相關調查結果比較,從人員配備、培訓次數、層面、內容等方面都有了明顯的提升, 總體處于基本滿意狀態,優于國內同期未開展社區精神專科繼續醫藥教育項目地區的調查結果[18-20]。

與郭延萍等[17]2004 年調查發現的社區精神衛生醫務工作者以加強精神科方面培訓為主要需求(33.65%) 且達到52.4%的人員無培訓需求的結果不同,本次調查顯示,培訓需求首位為“心理咨詢、指導”(82.7%),“疾病臨床評估”“精神健康教育”“支持及危機干預培訓”的需求都超過了60%。究其原因,可能是經過持續的精神障礙及其相關知識的系統培訓,社區醫務人員已熟悉并較好的掌握相關知識及內容,更傾向于接受面向正常人群提供的心理衛生相關知識及技能,培訓實用性和針對性的導向愈發明顯。此外,本調查顯示,職稱高的人員往往參加培訓較多,而職稱低的人員對培訓的需求迫切程度較高。目前出臺的相關文件明確規定,中級職稱以上每年需要參加繼續教育獲取學分,而對初級職稱沒有相應的規定;另外,高職稱者有更多機會去參加培訓,當他們提升了知識和技能后,他們需求的迫切程度便有所降低。

本研究顯示, 隨著年均參加培訓次數的增加,被試者對系統培訓的參加意愿和需求的迫切程度逐漸減少,對培訓充足程度的認可度逐漸增加。可見,培訓可以起到緩解大家對知識和技能的需求的作用。隨著參加繼續教育培訓的增加,在知識和技能上獲得了提升,從而緩解培訓參加人員迫切的培訓需求的。

當下,筆者認為可從三方面入手對基于社區醫務人員的精神專科繼續教育進行推動和改善。一是繼續加強政策引導與上級專科醫療機構的指導與支持力度。 建立社區醫務人員從事精神衛生工作的準入機制,制訂強制性醫學繼續教育規定,并將其列入機構及個人的年終績效考核,并配套完善相應的考評指導及工作機制。同時,增加低職稱人員參加培訓的機會。二是加強培訓的針對性和實用性。針對社區參與精神衛生工作的不同醫療背景的人員情況,制訂具有差異化、實用性、針對性的強制性繼續教育培訓要求,如全科醫生或家庭醫生主要培訓并要求其熟悉、掌握內容為常見精神障礙的識別、 疾病監測重點及轉診指征等, 公共衛生醫生或護士主要培訓并要求其熟悉、掌握內容為隨訪管理、信息化報病、健康教育、康復指導、應急處置要點等。 三是設立專項培訓經費,多形式、多渠道地邀請國內外優秀的精神衛生或心理衛生的師資, 引入多種優質的心理衛生及健康宣教資源,為社區醫務人員提供短期、系統的精神專科或心理衛生的繼續教育培訓;同時推薦與申報相結合,擇優選送社區醫務人員參加較為長程的心理咨詢或心理治療的相關培訓,培養一批具有專業素養和能力的社區精神衛生或心理衛生服務隊伍,滿足不同層面的培訓需求,整體提升服務能級。

[1] 閏冬.繼續醫學教育工作[M].北京:華藝出版社,2000.

[2] 劉富釗.繼續醫學教育基礎[M].成都:四川大學出版社,1989.

[3] 管華.中外繼續醫學教育比較研究[J].繼續醫學教育,2005,19(4):12-31.

[4] WHO. World Health Report Mental Health:New Understanding,New Hope [R].2013.

[5] 于保榮,王維夫.英國、澳大利亞和德國的基本衛生服務提供及管理體制研究[J]中國衛生事業管理,2007,(9):641-644.

[6] 馮奕梅.香港精神科社區服務概況[J].當代護士,2012,(8):29-31.

[7] 張廣岐,顧牛范.我國精神衛生工作中存在的主要問題及建議[J].上海精神醫學,2001,13(2):120-121.

[8] 宋修珍,孔臨萍,燕炯,等.我國社區精神衛生服務的現狀及對策[J].山西醫科大學學報,2004,35(1):85-87.

[9] 張廣岐,顧牛范.我國精神衛生工作中存在的主要問題及建議[J].上海精神醫學,2001,13(2):120-121.

[10] 朱性霞,王志敏,馬建東.精神科醫師繼續教育的探討.上海精神醫學,2001,13(1):57-58.

[11] 何燕玲,朱紫青,張明園.中國精神衛生機構防治和科教工作的現狀調查[J].上海精神醫學,2002,14(增刊):17-18.

[12] 于欣,劉津,馬弘.社區精神衛生——應對中國精神衛生挑戰的“抓手”[J].中國心理衛生雜志,2010,24(12):885-886,892.

[13] 丁勤章.二十一世紀精神醫學全科醫療的展望[J].中國全科醫學雜志,1999,2(4):253-255.

[14] 楊德森.本世紀初我國社區精神衛生工作發展展望[J].上海精神醫學,2002,14(2):104-106.

[15] 張明園,朱紫青,何燕玲.關于我國精神衛生服務對策的思考[J].上海精神醫學,2002,14(增刊):50-52.

[16] 季衛東,昌紅芬,方文莉,等.關于建設有中國特色社區精神衛生服務體系的思考[J].臨床心身雜志,2008,14(6):81-86.

[17] 郭延萍,王維玲.上海市社區衛生服務中心精神衛生服務基本情況的調研與分析[J].上海精神醫學,2005,17(增刊):38-40.

[18] 包小君,陳愛華.社區衛生服務中心醫務人員精神衛生知識培訓效果評價[J].中國基層醫藥,2011,1(9):1200-1201.

[19] 李麗紅,朱華,王凱,等.深圳市社區精神衛生工作人力資源現況分析[J].中國社會醫學雜志,2013,30(6):417-419.

[20] 鄧懷麗,張濤,郝瑞軍.太原市精神衛生防治管理醫務人員精神衛生知識知曉率調查[J]. 山西醫藥雜志,2014,43(9):1014-1016.