谷文達(dá) 當(dāng)“爭(zhēng)議”沖破障礙

藝術(shù)的稱謂讓今天站在非藝術(shù)領(lǐng)域的人感覺(jué)抽象、有距離,但藝術(shù)作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治、文化的衍生品是離不開(kāi)生活環(huán)境的這一平臺(tái),衍生品可以看成是一種意識(shí)形態(tài),所以人的意識(shí)形態(tài)和所處環(huán)境的經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展的關(guān)系是一致的,同時(shí)藝術(shù)的形態(tài)和內(nèi)在性也就不會(huì)跳出這個(gè)大環(huán)境,只不過(guò)它有一種語(yǔ)言共通上的切入點(diǎn)和交流性。談到中國(guó)的藝術(shù),人們很喜歡給它捆綁一種限定——把中國(guó)畫(huà)或者水墨文化放在這種設(shè)定的圓圈里,從而出現(xiàn)了中國(guó)自己的藝術(shù)、當(dāng)代水墨藝術(shù)的劃分。但是面對(duì)經(jīng)濟(jì)的全球化,自然而然“中國(guó)畫(huà)”也被推到一個(gè)“怎樣國(guó)際化”的困境上,這也使得對(duì)中國(guó)水墨文化設(shè)定的圓圈變得越來(lái)越小。在谷文達(dá)看來(lái)“中國(guó)畫(huà)如何變得國(guó)際化”的困境是根本不存在的問(wèn)題,他認(rèn)為,“你的政治、經(jīng)濟(jì)平臺(tái)在哪,你的藝術(shù)平臺(tái)就在哪。假如你的政治、經(jīng)濟(jì)是在區(qū)域的,你的文化也一定是區(qū)域性的,那就沒(méi)必要談它的國(guó)際性,你只能談相對(duì)的從哪個(gè)點(diǎn)介入。”所以藝術(shù)應(yīng)該是從意識(shí)形態(tài)的角度去思考,而不是從藝術(shù)的類別去拼命挖掘它存在的價(jià)值。

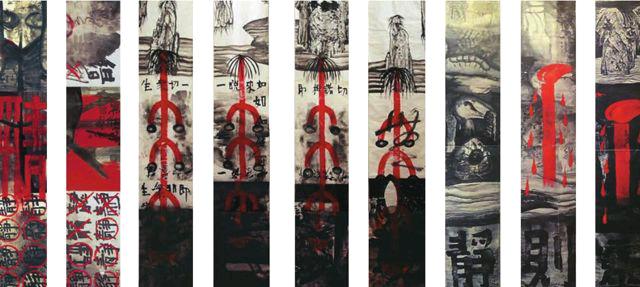

谷文達(dá)比較有代表性的兩個(gè)系列作品——《兩種文化雜交的戲劇性》、《聯(lián)合國(guó)-人間》。從藝術(shù)的形式來(lái)看有中國(guó)文化和西方文化交織的影子。特別是《兩種文化雜交的戲劇性》的系列作品,它顯現(xiàn)出極強(qiáng)的批判性和審視性,批判性在于突如其來(lái)的西方藝術(shù)文化對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)繪畫(huà)的影響,對(duì)其定式的存在形式提出質(zhì)疑;……