不同公司治理強度下的股權激勵與真實盈余管理

侯曉紅+姜蘊芝

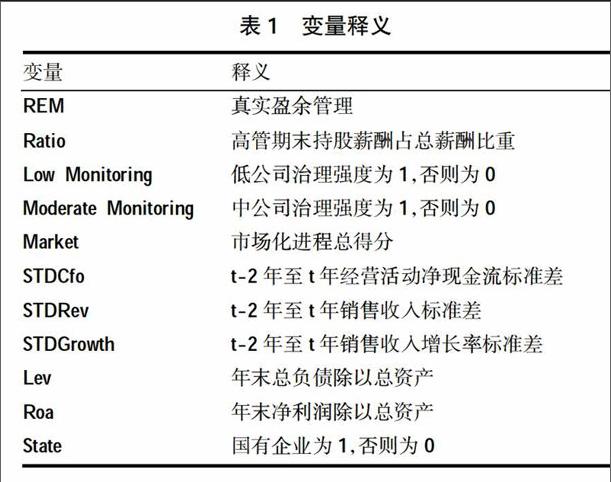

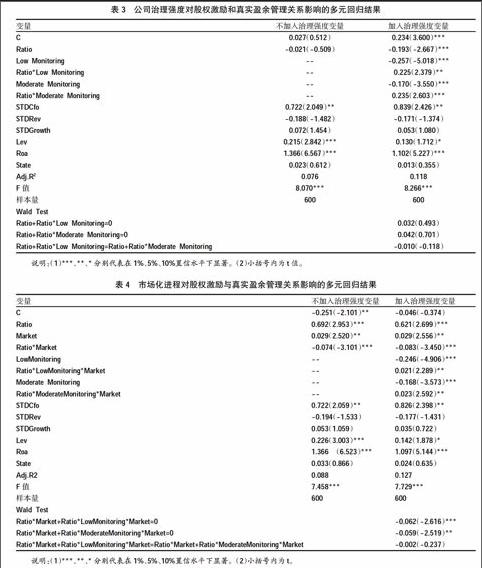

摘 要:以2007—2012年實施股權激勵計劃的非金融類上市公司為研究對象,運用主成分分析法提煉出涉及董事會、股權結構、機構投資者、外部審計四方面的公司治理強度指標,實證檢驗高、中、低不同公司治理強度對股權激勵與真實盈余管理關系的影響。研究顯示:高公司治理強度能明顯抑制股權激勵誘發的真實盈余管理行為,隨著公司治理強度的下降,其抑制作用消失;市場化進程也會抑制股權激勵誘發的真實盈余管理,對股權激勵的實施具有保護作用,且公司治理強度越高,市場化進程發揮的保護作用越強。

關鍵詞:股權激勵;真實盈余管理;公司治理強度;市場化進程

中圖分類號:F275.5 ? ?文獻標識碼:A ? 文章編號:1003-3890(2015)01-0066-08

一、引言

我國證監會于2006年頒布了《上市公司股權激勵計劃管理辦法》,至2012年底,已有超過400家上市公司宣告股權激勵計劃。股權激勵計劃的實施旨在協同所有者與經營者利益,從而發揮其積極的治理效應。然而,在股權激勵計劃如火如荼實施的同時,高管出于自利操縱盈余的現象時有發生。例如深振業2006年的股權激勵方案,被業界認定有巨大的盈余管理空間,其管理層借助股權激勵實行“自我獎勵”,方案最終被迫取消。再如凱迪電力和伊利股份的股權激勵方案,均用較低的行權條件向高管傳輸巨額福利。即便是在股權激勵普遍實施的西方國家,其運行過程中也問題頻發。繼2003年微軟、花旗銀行宣布放棄股權激勵后,2006年又發生了股票期權倒簽丑聞。2008年金融危機后,股權激勵機制在金融機構中失效,更加引起社會的關注。

眾多國外學者研究表明,股權激勵和應計盈余管理正相關(Gao et al,2002;Cheng et al,2005;Weber,2006;Bergstresser et al,2006;Cornett et al,2008)[1-5],而公司治理強度會影響股權激勵和盈余管理的關系(Duellman et al,2013)[6]。我國企業高管為實現股權期權收益同樣存在盈余操縱行為(傅頎等,2013)[7],肖淑芳等對我國2006年至2012年6月公告的290個股權激勵計劃研究后發現,我國股權激勵計劃缺乏應有的激勵性,經理人通過真實盈余管理活動操控盈余以利于個人行權,股權激勵是引發盈余管理行為的直接動因,激勵強度越大,盈余管理程度越高[8]。因此,充分抑制股權激勵計劃實施過程中所誘發的盈余管理活動可以保證股權激勵發揮其應有的激勵效應,這不僅依賴于企業自身的公司治理水平,外部制度環境作為公司治理機制運行的背景和依托也會直接抑或間接影響股權激勵機制的實施效果。

由于我國股權激勵機制建立較晚,實施股權激勵的上市公司總體數量較少,對實施股權激勵所誘發的盈余管理問題研究相對不足。在已有的股權激勵與盈余管理關系研究文獻中,對內部公司治理因素的考慮多是涉及董事會、監事會、企業性質、審計、機構投資者、股權集中度中的一個或幾個方面。然而,公司治理水平其實是由多方面因素構成的,企業的盈余管理程度也是在復雜的內外部公司治理環境下的操縱行為結果。因而,研究來自多方面監管形成的綜合公司治理強度對股權激勵誘發盈余管理行為的影響有更為重要的意義。此外,眾多研究表明,法治水平、政府干預、社會文化、宗教等外部環境因素的地區差異也會影響公司的盈余管理行為,但極少有研究結合我國改革開放和經濟轉軌所形成的特殊制度環境,研究市場化進程對股權激勵和盈余管理關系的影響以及這種影響在不同公司治理強度下的差異。

本文的貢獻在于:(1)充分考慮了來自董事會、機構投資者、股權結構、外部審計等多因素所形成的綜合公司治理強度可能給企業盈余管理活動帶來的影響,用主成分分析法提取綜合公司治理強度指標,將樣本細分為高、中、低不同公司治理強度,研究公司治理強度差異對股權激勵和真實盈余管理關系的影響,這彌補了已有股權激勵與真實盈余管理關系研究中對公司治理因素考慮的不足。(2)將不同公司治理強度變量共同納入模型以確保不同分組樣本處于相同的回歸環境,且充分考慮了各變量間可能存在的交互影響,以更優的模型設計研究股權激勵和盈余管理的關系如何隨公司治理強度發生變化,研究結論更為嚴謹。(3)結合我國改革開放和經濟轉軌所形成的特殊制度背景,從宏觀層面研究市場化進程對股權激勵與真實盈余管理關系的影響及其在不同公司治理強度下的影響差異,揭示了有中國特色的外部市場環境和內部公司治理強度如何共同作用于股權激勵這一微觀公司治理機制。這不僅豐富了已有文獻,也對如何抑制股權激勵實施過程中的真實盈余管理行為,發揮股權激勵機制的積極治理效應提供思路。

二、文獻回顧與假設提出

(一)公司治理強度對股權激勵與真實盈余管理關系的影響

Schipper于1989年研究表明,公司管理層進行的盈余管理可依據是否影響經營現金流分為應計盈余管理和真實盈余管理。已有研究多集中于應計盈余管理領域,然而隨著會計準則、企業內控體系和外部審計機制的不斷完善,應計項目的調整空間已越來越小(李彬 等,2009)[9],操縱難度和風險較高,高管更傾向于進行真實盈余管理活動(Cohen et a1,2008;李增福 等,2011)[10-11]。

股權激勵機制在協同所有者與經營者利益的同時,也誘發了管理層進行盈余管理(Bar-Gill et al,2003;Goldman et al,2006;蘇冬蔚等,2010)[12-14]。國內外已有研究表明,股權激勵強度與盈余管理程度正相關(Cheng et al,2005;Bergstresser et al,2006;Cornett et al,2008;傅頎 等,2013;肖淑芳 等,2013)[2,4-5,7-8]。股權激勵強度越大,高管的盈余管理動機越強,程度也就越高。