村集體經濟再認識與集體經濟再造

馬超峰+薛美琴

摘 要:新形勢下農村集體經濟日益成為基層公共服務的重要支撐與村莊管理有效運行的保障。通過對浙江省126個經濟薄弱村調研結果發現,集體經濟的發展受到農戶收入水平、農村區域地理環境、村莊規模以及村莊內部黨員結構、宗族結構等眾多因素的影響。基于關鍵要素的分析進一步發現,集體經濟發展不僅是資源要素稟賦問題,也是合作治理視角下交易成本與社會成本的管理問題。發展集體經濟日益從一個生產性問題變成管理性的農村資源規劃與利用的難題。因此,集體經濟發展的關鍵在于合作治理成本的有效化解。重新認識集體經濟發展的依賴與功能是未來集體經濟再造的關鍵,也是村莊有效治理的前提。

關鍵詞:經濟薄弱村;集體經濟;村莊再造;合作治理

中圖分類號:F321.32 ? 文獻標識碼:A ? 文章編號:1003-3890(2015)01-0090-06

一、問題提出

發展集體經濟一直是人民公社解體后農村經濟發展的重要命題。特別是在2006年稅費改革之后,集體經濟的發展面臨極大的困境:村級組織所要承當的公共事務日益增多,而所能運用的集體資源越來越少。雖然對農業的反哺力度不斷增大,但是分配并不平均,且反哺政策的實施主要針對個人。村莊在公共事務統籌能力上變得日益力不從心。在當前體制下,村級集體經濟在保障農村基層組織正常運轉、提供農村公共設施、建立和完善農村社會福利和社會保障體系等方面承擔著重要的責任,在社會主義新農村建設中起著十分重要的作用[1]。重新認識集體經濟,是村莊再造的關鍵。

已有文獻對集體經濟的關注,主要集中在兩個方面:一是集體經濟適應性問題,也就是對于集體經濟效果評價;二是對集體經濟發展模式的探討。這兩個方面是在不同研究主題下對集體經濟的再認識。對于集體經濟評價,主要是以人民公社為研究主題,分析其內在機制與失敗的原因,為今后發展集體經濟提供了重要的經驗;而對于集體經濟模式的探討,則是以合作組織研究為載體,它突破了原有集體經濟概念,為我國今后集體經濟發展模式提供了有益的參考。

除去集體經濟發展模式上的爭論,就目前而言,我國農村集體經濟受到那些因素的影響?影響集體經濟發展究竟是一個資源要素問題,還是村莊內部管理問題?集體經濟未來承當的角色是生產為載體的農戶組織形式,還是以服務為紐帶的社區公共服務支撐?這些問題都是當前我國集體經濟發展最為關鍵的困惑,本文正是基于此,通過對浙江省126個經濟薄弱村的調研,對集體經濟薄弱村影響因素做進一步的了解,來理清集體經濟發展困境所在。

二、集體經濟發展再認識

許多學者認為,集體所有制適應生產社會化程度和生產力水平較低、組織起來以提高生產社會化和現代化度的要求[2]。但現實的經驗并沒有完全支撐這樣的論斷,組織起來的可能并不是因為生產力水平較低,而具有較高生產力水平的地區也并不是組織匱乏的地區。重新認識集體經濟是發展集體經濟的首要步驟,特別是基于我國集體經濟發展歷史,更能夠進一步理清集體經濟發展的思路。

(一)以人民公社為研究載體的集體經濟再評價

由于原有對集體經濟認識受斯大林主義的影響,研究基本上是在“合作化=集體化=社會主義”的意識形態框架內討論問題[3]。而人民公社正是這一模式下最好的樣本。因此,對集體經濟的再認識主要集中于人民公社的再分析。對于人民公社,正如有學者指出的那樣:“凡想理解中國現代化的人都不能繞開公社,研究公社是把握中國現代化的一個很好的切入口。”[4]不論是社會學視角下對于人民公社運行條件與機制的了解,還是人類學與歷史學對于人民公社的挖掘與還原,以及從政治學角度關注國家與社會關系問題、基層政權問題、基層民主問題等,都從不同的側面來理解人民公社組織下的運行狀況。而經濟學則特別關注人民公社的經濟產出和效率問題。張軍(1998)認為要素的流動性缺乏,使得人民公社缺乏發展的空間。林毅夫(1992)則從博弈論的視角考察人民公社在制度設計過程中對于社員退出權的剝奪,使得人民公社的性質從“重復博弈”轉變為“一次性博弈”,最終使得監督成本極大上升,與此同時勞動積極性下降,組織效率極大地滑坡。此外,陳劍波(1996)、譚秋成(1998)、周其仁(2002)、梅德平(2004)、傅晨(2006)分別基于剩余所有權、制度變遷、模糊產權等角度分析人民公社內部缺乏效率的原因。

自人民公社解體后,對集體經濟效果的評價成為學者們對計劃經濟進一步認識的研究載體。雖然黨的十一屆三中全會之后,農村集體經濟組織實行家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制,但對“統”的層面的關注,主要集中在人民公社制度失敗的原因分析。這些研究主要是從微觀機制討論,基于人民公社這一特殊的集體經濟模式,從效率角度作為最終的價值評價來理解集體經濟發展的邏輯。

(二)以合作組織為研究載體的集體經濟再探索

人民公社解體后,雖然農村經濟得到快速的發展,但人們依然對于農村缺乏長效發展機制而感到擔憂。組織一直是學者們呼吁的話題,被譽為“中國農村改革之父”的杜潤生先生對于農民缺乏自己的組織而感到深深的憂慮,也一直在呼吁建立農民自己的組織。“如果有合作組織相互補充,那就如虎添翼,實現新的飛躍。”早期的學者如牛若峰(1997)、夏英(1999)、周建華(1999)等以產業化、組織化的視角來揭示我國農業發展中組織的必要性,靳相木(1998)等討論了農業產業組織創新的制度涵義,郭紅東(1998)等則將農業產業組織及其組織創新視為農業產業化的關鍵[5]。

進入新世紀以后,特別是我國加入WTO之后,小農戶與大市場之間難以對接成為農業發展的瓶頸。分散化的小農經營使得市場風險不斷增大,與此同時安全衛生問題難以有效地控制。吳學凡(2006)從三個方面提出發展農業組織化勢在必行。首先,發展農業組織化與現實的制度安排相適應:市場經濟的發展要求農業組織化,家庭聯產承包責任制的完善離不開農業組織化,農業產業化的興起需要農業組織化。其次,農業組織化是破解“三農”問題的路徑依賴。最后,農業組織化是實現農業規模經營的現實依靠[6]。侯軍岐(2003)認為,發展農業組織是農民利益得到保護的關鍵。張紅宇(2007)通過分析政策環境、法律環境、市場條件和實踐基礎表明,提高農民組織化程度正當其時[7]。

無論是基于人民公社對集體經濟的再評價,還是對合作組織發展的進一步認識,發展集體經濟與合作經濟已經成為解決當前“三農”問題的重要出路之一。不論是近郊地區利用市場優勢,還是遠郊地區利用資源優勢,發展集體經濟已經成為一種共識。特別是在資源環境約束不斷增大、社會治理成本與風險不斷增加的情況,有效分擔交易成本與合作壓力是發展集體經濟的重要任務。因此,對于集體經濟的再認識應該擺脫效率維度的生產問題,更需要公平維度下的分配問題。新的集體經濟不再是單一生產性問題,而是農村長效發展、和諧發展的治理結構問題。

三、浙江省W市集體經濟薄弱村基本描述與要素分解

2012年浙江省下發了《關于扶持經濟薄弱村發展村級集體經濟的意見》(浙委辦2012年79號),進一步明確了經濟薄弱村的標準:省定經濟薄弱村是指村集體經濟年收入在10萬元以下且經營性收入(村經營收入、發包及上交收入和投資收益之和)在5萬元以下,村級組織運轉困難的村。W市自改革開放以來,一直處在浙江省全省經濟發展的前列。工農業發展水平保持良好的增長態勢。特別是個體經濟發展使得村莊經濟不斷提升,但也正是基于此,使得村莊內部利益主體不斷多元。村集體經濟發展受到各種力量的影響。因此,以此為調研樣本具有一定的代表性。根據2012年W市統計年鑒顯示,W市截至2012年底共有126個行政村為集體經濟薄弱村,涉及人口11.26萬,占W市人口的9.41%。許多村落由于集體經濟薄弱、村內部矛盾較大、合作成本無法分擔,最終使得農村組織基本運轉存在困難。因此,發展集體經濟能夠有效解決村組織基本運行問題,實現農村公共事務有序發展。

(一)W市經濟薄弱村基本情況

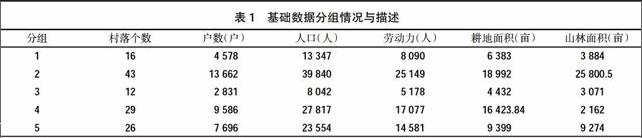

本次調研涉及W市全部經濟薄弱村,共涉及W市15個鎮街道。按照鄉鎮財政收入的標準,將126個村落分為五組,每組涉及三個鎮街道(分組依據為鄉鎮街道財政收入,從1組到5組,財政收入由小到大)。基本情況見表1。

從表1中可以看出,在所調研的126個經濟薄弱村中,其內部存在較大的差異。集體經濟薄弱村的數量并沒有與經濟收入變動呈現出相反的變動。與此同時,人口、耕地面積以及山林面積都沒有與集體經濟薄弱村數量呈現出較強的一致變動。從集體經濟薄弱村內部來看,各個村落存在著較大的差異。無論是村莊內部的資源,還是村莊自身的規模。在所調研的126個樣本中,村莊規模最小的只有38戶,而最大則有866戶。人口數量也存在較大的差異,在所調研的樣本中,人口最少的村莊僅為133人,最大的為2 456人。

(二)集體經濟發展要素分析

將樣本調查資料中指標量做簡單處理。首先,將勞動力與村莊總人口之比作為一個新的衡量村莊人口結構的變量。LF變量可以反映出村莊人口的結構,也可以表示為村莊人力資源的情況。由于在樣本中人口變動較大,這樣處理可以剔除一些變異變量。其次,由于浙東南地區屬于耕地資源比較緊張的地區,村莊自然資源衡量標志采用山林面積與耕地面積之比。這一變量一方面可以反映出該村落自然環境,同時也可以了解該村落的村莊環境。

由此,形成新的對于農村集體經濟發展情況解釋的相關變量(如表2)。從表2中我們可知,觀察變量由原來的人口、勞動力、耕地面積、山林面積、鄉鎮財政收入、村集體收入、集體經營性收入、村總收入、農民人均收入等變為該表中幾個關鍵變量。

依據上述變量,對樣本數據進行新的描述。我們得出,相比原始表的描述,此處變量的方差較小,一定意義上在構造新的變量過程中,剔除了一些變異數據,使其在描述上更加合乎邏輯。但是,我們依然可以看到,村莊集體收入依然存在較大的差異,這也是我們進一步解釋村集體經濟發展的關鍵。

(三)集體經濟發展的進一步思考

無論是基于人民公社的反思,還是基于合作社的探索。現階段集體經濟發展可以說是一個管理問題,基層干部則是管理的主要載體。因此,探討農村集體經濟發展的情況就必須思考村干部以及黨員和宗族勢力在其中的影響。因此,本文研究集體經濟將加入以黨員干部為主要考察變量的因素分析。

在本文的談論中,我們選取四個有效變量。一是村黨員干部數量,雖然黨員干部數量受到人口規模的影響,但是不同規模的黨員數量,可以反映出一個村落政治資源的運行。二是村干部的任期,本文選取村主任與村長兩個職位的任期作為參考變量,來反映村莊的穩定性因素。第三,我們選取村長是否為黨員這一變量因素,來考察兩委之間是否存在矛盾。從檢驗的角度來看,村長能不能成為黨員,基本上是一個村莊是否和諧的重要指標。因此,在前述五個變量之外,又選取了三個變量作為考量集體經濟發展檢驗管理維度(詳見表3)。

四、集體經濟薄弱的進一步分析

從經濟薄弱村基本情況,分解出八個相關變量,以此來分析影響經濟薄弱村發展的原因。在此,做八個因素之間的相關系數,可以進一步分析變量之間的關系。利用stata軟件,做九個變量之間的相關系數,結果見表4。

從表4中我們可以得出:在變量關系中兩類變量的相關情況各不相同。第一類變量(LF、VS、NE、DM、IC)這些傳統認為的集體經濟發展的外部因素,與集體經濟收入這個變量之間表現出不同程度的相關性。

(一)基于要素變量的集體經濟發展分析

勞動力要素在當下的農村已經不再是作為一種資源要素存在,而是反映村莊活力的一個標志。勞動力要素存量的背后是一個勞動力流動的過程。“空心化”的村莊不僅在中西部存在,在東部同樣也有這種現象,缺乏必要的集體經濟使得村莊在人口遷移上存在一個“推力”。而較好的村莊集體經濟則會形成一種“拉力”,從而形成“離土不離鄉”的人口就業格局。村莊自然環境在村莊發展上也是一個較為關鍵的因素。傳統認為集體經濟是一種合作應對困境的發展模式,但是自然因素在市場化的背景下變成了集體經濟發展的阻礙因素。自然條件越好,可能集體經濟發展越有有利的條件,特別是在靠近城市的郊區,土地的變性成為集體經濟發展的一個重要因素。

市場化程度在集體經濟發展中存在一個正相關的關系。改革以來的集體經濟發展,并不是僅僅從生存視角的選擇,而是在市場之上對農村資產的有效利用與資源的有效開發。因此,市場化的推進對集體經濟發展提供了良好的機遇,如果能夠在市場化推進中解決好村莊治理難題,那么集體經濟發展的困境并不是一個真命題。

(二)基于管理視角的集體經濟發展分析

從管理視角來看集體經濟的發展,主要是針對村干部的協調性問題。本文所采取的三個變量(DY、RQ、DF)就是基于干部沖突與村干部的延續性問題來理解的。黨員作為一種村莊力量的紐帶,不僅是一個政治因素,也是一個經濟因素。村莊中的黨員數量雖然與村莊人口有關,但是黨員的數量與結構在村莊動員中具有不可低估的能量。其次,作為村干部之間關系的兩個關鍵變量RQ與DF,能夠反映村莊在發展過程中的持續性以及管理中的有效性。村集體經濟的薄弱一定意義上與干部的不協調有關。在調研的村莊中,干部沖突不和諧是村莊發展的一個影響因素。一定意義上,也可以驗證本文所指出的“集體經濟發展一定意義上是一個管理問題”。

(三)進一步理解集體經濟發展的因素

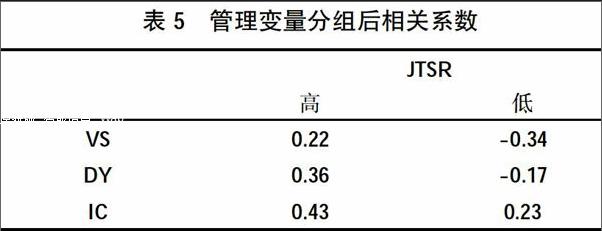

在上述的兩類變量中,VS、DY、IC并不是較為顯著。但是經過分類之后,發現存在不同的相關問題。詳見表5。

在調研樣本中依據集體收入的高低選取前40個村莊與后40個村莊,將前面不顯著的變量做進一步的相關分析發現,在收入較好的村莊中人均收入也較高,而且黨員數量與村莊規模都與集體收入存在正相關性;而在發展較差的村莊三個變量與較好村莊的關系存在很大的不同,黨員數量與村莊集體經濟收入發展存在一個較小的負相關性,這表明在集體經濟發展衰落的同時,也影響了其政治建設;而村莊規模這一治理的范圍,在較差的村莊中表現為負相關性,表明因協調成本的加大而使得村莊治理困境加深。

五、結論與思考

從集體行動的困境邏輯解讀,到國家興衰的分配性問題解讀,奧爾森所展示的問題也可以應用到對集體經濟的再認識上。丹尼斯·繆勒在肯尼斯·阿羅工作的基礎上所表明的是特殊利益集團的不斷增加所造成的分配問題的重要性不斷上升[8]。而現階段我國農村經濟發展過程中,正是由于利益的不斷多元化,使集體經濟發展面臨新的挑戰。現階段,村莊發展需要一定的集體經濟支撐,而集體經濟的功能也需要相應的延伸。一方面表現在,面對“給予型”背景下的“以工補農”發展階段,集體組織的薄弱使得再分配過程不斷受到來自村民的合法性挑戰;其次,由于現階段給予的策略與單純“輸血式”扶貧的差異,使得村莊配套設施難以建立,許多項目難以落地。因而,重新認識集體經濟在村莊發展中的功能,是集體經濟發展的首要步驟,也是新時期村莊再造的根本。

(一)集體經濟發展是否與經濟發展水平有關

經濟發展的水平與集體經濟的發展,歷來是集體經濟發展討論的焦點。傳統觀點認為,集體經濟的發展對于地區經濟發展水平具有促進作用。但是,對于集體經濟的生成卻認識不足。從集體化到家庭聯產承包責任制的轉變,再到勞動力遷徙不斷加劇的今日農村,原有的集體經濟都退回到僅有的集體資產。在調研村落中我們發現,就普遍意義上來看,現階段集體經濟發展更多的是集體資產的保值增值問題。從浙江省W市的調研資料來看,經濟發展水平與集體經濟發展并沒有顯示出很強的相關性。發展集體經濟是否為發展經濟的手段,以及兩者之間的關系也并不是簡單的線性關系。因為集體經濟的再造更多地依賴于管理手段、干部隊伍、村民意識的提升。

(二)集體經濟發展是否與市場區位優勢有關

集體經濟發展與市場區位之間的關系,在調研的村落中也沒有顯示出相應的規律性。但是市場區位的變化確實是集體經濟再造的有效契機。市場區位的變化,使得農村內部“資源-資產”結構發生變化。分配性問題日益成為村莊發展的關鍵。在調研中我們了解到近郊的村莊,由于城市化的快速推進,使得原有的村內資源變為增值的資本,村莊發展面臨重要的機遇期。村莊內部的分配性問題又一次使得集體經濟發展具備了良好的條件,但是此時的集體經濟發展更多的是基于共同體視角的分配性合作治理過程。

市場因素以及與此相伴的資源環境稟賦,使得村莊在發展集體經濟上存在較大的可依賴性。資源要素以及與此伴隨的區位價值,是新時期集體經濟發展的重要依賴。能否建立有效的村集體經濟模式,關鍵在于對資源要素的有效化管理。

(三)集體經濟發展的管理因素

在發展集體經濟的要素之中,特別是基于社會主義市場經濟已經建立完善的社會轉型時期,集體經濟的再認識是集體經濟發展的關鍵。相比傳統集體經濟的發展功能,現階段更應關注集體經濟發展中的分配功能。因而管理要素就是集體經濟發展的關鍵。在調研中,我們了解到,大部分經濟薄弱村都存在干部組織內部矛盾問題,或是由于宗族勢力或是由于發展思路等因素。而黨員隊伍素質,也成為影響村莊組織動員以及整合的關鍵性力量。

與此同時,村干部之間的矛盾也是影響村級集體經濟發展的因素之一。在調研中,我們發現,許多村落之所以難以有效地發展集體經濟,就是由于干部之間難以形成有效的戰斗力,使得許多集體性事務由于村內部較高的治理成本問題而無法得到有效的實施。

(四)集體經濟發展的依賴與分配功能

重新認識集體經濟,關鍵在于理解新時期集體經濟發展的依賴以及新時期集體經濟所承擔的社會功能。面對新形勢農村建設的需要,集體經濟的功能已經不再局限于致富功能,而更多的是地方經濟發展的“聚合-分配”職能。集體經濟的發展必須重塑自身的社會功能,而這就需要更高要求的管理職能。這一點也是傳統對于集體經濟發展討論的一個盲區。

當前農村特有的統分經營模式,在“分”的意義上已經取得了良好的成績,但是在“統”的問題上卻建設不足,而這一問題的關鍵就是對于“統”的模式與功能缺乏正確的認識。集體經濟作為統合經營的有效手段,必須依賴村內資源,合理有效地開展民主化建設,在集體經濟發展過程中引入治理要素。一方面能夠使得村內治理達到和諧,另一方面能夠有效利用資源謀求共同富裕的發展道路。就目前而言,農村集體經濟發展的關鍵在于農村“三資”(農村集體經濟中的資金、資產、資源)的有效利用。“三資”的有效利用更多的是一個具有公共性質的管理話題。隨著農戶參與意識以及民主管理意識的不斷提高,農村集體經濟發展首要面臨的將是一個民主管理問題。

參考文獻:

[1]張忠根.村級集體經濟的發展現狀與思考[J].中國農村經濟,2007,(8):64-70.

[2]宗寒.進一步發展社會主義集體所有制的幾個問題[J].毛澤東鄧小平理論研究,2013,(2):38-45.

[3]溫鐵軍.三農問題與制度變遷[M].北京:中國經濟出版社.2009.

[4]張樂天.告別理想:人民公社制度研究[M].上海:東方出版中心.1998.

[5]郭紅東,和丕禪.“農戶+農戶合作中介組織+市場”在我國農業產業化進程中的組織創新[J].農業經濟問題,1998,(8):12-16.

[6]吳學凡.我國新型農業組織化:現實的必然選擇[J].石家莊學院學報,2006,(9):60-63.

[7]張紅宇.對新時期農民組織化幾個問題的思考[J].農業經濟問題,2007,(3):4-10.

[8]曼瑟·奧爾森.國家的興衰:經濟增長、滯漲和社會僵化[M].上海:上海世紀出版集團,2012.

責任編輯:曹華青

Rethinking the Village Collective Economy and Collective Economic Reconstruction

Ma Chaofeng1, ?Xue Meiqin2

(1.Party School of CPC Wenling Municipal Committee, Wenling 317500, Chian;

2. School of International and Public Affairs, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China)

Abstract:Rural collective economy has become an important support grassroots public service and effective protection of village management operation. Based on the survey results found that 126 villages in Zhejiang Province: Collective economic development by household income level, the impact of the geographical environment in rural area, the size of the village and the village of internal party structure, clan structure and other factors. Further found that the collective economic development is not only a problem of resource endowment, but also transaction costs and social costs cooperative governance perspective. Therefore, the key lies in the economic development of effective collective resolve cooperative governance costs. New understanding of the collective economy is the key to the future of the village collective economic reconstruction and governance.

Key words: Economic backwardness village;Collective economy;Village reconstruction;Cooperative governance